関連語

精選版 日本国語大辞典 「付帯」の意味・読み・例文・類語

つけ‐おび【付帯】

ふ‐たい【付帯・附帯】

- 〘 名詞 〙 おもだった物事につき伴うこと。付随すること。

- [初出の実例]「互市貿易の外に宣教を附帯したるものなり」(出典:文明東漸史(1884)〈藤田茂吉〉内篇)

世界大百科事典(旧版)内の付帯の言及

【帯】より

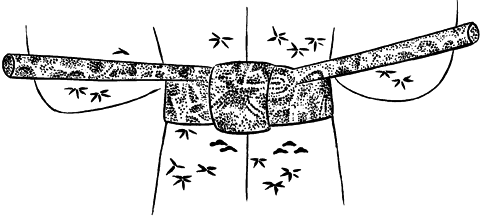

…白地の掛下帯は主として婚礼に使われていたようである。掛下帯に対して,夏の帷子(かたびら)には10cm前後の幅の細帯が用いられ,これを付帯(つけおび)といった。付帯は両端に30~60cmほどの長さの芯(しん)を入れて使用したところに特徴がある。…

【腰巻】より

…表は黒地に色糸でこまかい〈宝尽し〉や〈松竹梅〉などのめでたい模様をぬいとりし,裏は赤の無地の袷(あわせ)仕立てで綿ははいっていない。形は小袖や打掛とほとんど異なるところはないが,けっして腕を通して着用されることのないのが特徴で,下に麻の襲(かさね)つきの帷子(かたびら)を着,その上に付帯(つけおび)という2寸5分(約7.5cm)幅くらいの細い帯を締める。帯は両端が筒になっており,ここへ堅い芯がはいるので,締めると帯の端が左右へ角のようにつきでる。…

※「付帯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...