関連語

精選版 日本国語大辞典 「稲荷鮨」の意味・読み・例文・類語

いなり‐ずし【稲荷鮨】

- 〘 名詞 〙 煮しめた油揚げを袋状に開き、それに酢飯を詰めた食品。近世末頃から流行した。信田鮨(しのだずし)。おいなりさん。きつねずし。いなり。《 季語・夏 》

- [初出の実例]「天保末年江戸にて油あげ豆腐の一方をさきて〈略〉飯を納て鮨として売巡る。〈略〉号て稲荷鮨或は篠田鮨と云」(出典:随筆・守貞漫稿(1837‐53)五)

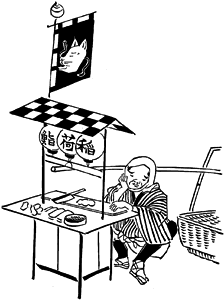

稲荷鮨〈近世商賈尽狂歌合〉

稲荷鮨〈近世商賈尽狂歌合〉

稲荷鮨の補助注記

「狂歌・近世商賈尽狂歌合」の屋台の絵(→◆図)には、俎の上に庖丁があり、詞書には「一本が十六文 ヘイヘイヘイありがたひ〈略〉一と切が四もん サアサアあがれあがれ」とある。注文に応じて細長い稲荷鮨を切って売ったのであろう。

改訂新版 世界大百科事典 「稲荷鮨」の意味・わかりやすい解説

稲荷鮨 (いなりずし)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「稲荷鮨」の意味・わかりやすい解説

稲荷ずし(鮨)【いなりずし】

→関連項目すし(鮓/鮨)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

和・洋・中・エスニック 世界の料理がわかる辞典 「稲荷鮨」の解説

世界大百科事典(旧版)内の稲荷鮨の言及

【すし(鮓∥鮨)】より

…魚貝などを米飯といっしょに漬けこみ,乳酸発酵させた貯蔵食品。または,酢で味をつけた飯に魚貝,野菜などを配した料理。前者はすしの原形とされるもので馴(な)れずし(熟(な)れずし)と呼び,現在の日本で代表的なのは〈近江(おうみ)のフナずし〉であろうが,東南アジアから中国の一部にかけてかなり広く行われているものである。後者は握りずしに代表されるもので,日本独特の米飯料理である。すしは,鮓,鮨,寿司,寿志,寿しなどと書かれるが,鮓と鮨のほかはすべて江戸中期以後に使われるようになった当て字であり,また,〈すもじ〉〈おすもじ〉というのは室町時代から使われた女房ことばである。…

※「稲荷鮨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...