翻訳|nickel

精選版 日本国語大辞典 「ニッケル」の意味・読み・例文・類語

ニッケル

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニッケル」の意味・わかりやすい解説

ニッケル

にっける

nickel

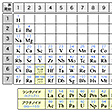

周期表第10族に属し、鉄族元素の一つ。

歴史

ニッケルの合金は、2000年以上も前に中国で知られていたが、金属として単離されたのは200年ほど前のことにすぎない。17世紀末ごろ、ドイツでは紅砒(こうひ)ニッケル鉱NiAsをガラスの緑色着色材として用いていた。当時これは銅の鉱石と信じられていたが、どうしても銅を単離することができなかったので、「Kupfernickel」(Old Nick's copperすなわち悪魔の銅)とよばれるようになった。1751年、スウェーデンのクローンステッドAxel Fredric Cronstedt(1722―1765)は、ヘルシングランドのコバルト鉱山から採集した新鉱石を研究中、その風化した表面を覆っていた緑色の結晶から、銅とは異なる、白色の硬くてもろい金属を単離した。彼はこの新金属がKupfernickelの主要成分でもあることを明らかにし、ニッケルの名を与えることを提案した。純粋なニッケル試料は、同国のT・O・ベリマンによって1775年に初めてつくられ、その後ドイツのJ・B・リヒターらによって物理的性質が報告された。

[鳥居泰男]

存在

地殻中の存在量は銅と同程度であるが、地球の中心部では鉄とともにかなりの量が存在するものと推定される。ニッケル固有の鉱物は硫黄(いおう)、ヒ素、アンチモンの化合物で、おもなものに針ニッケル鉱NiS、紅砒ニッケル鉱、安ニッケル鉱NiSb、砒ニッケル鉱NiAs2、硫砒ニッケル鉱NiAsS、硫安ニッケル鉱NiSbSなどがある。しかし工業的資源としては、風化によって二次的に生成した珪(けい)ニッケル鉱(Ni,Mg)6Si4O10(OH)8や硫鉄ニッケル鉱(Ni,Fe)9S8などのほうが重要である。前者はマグネシウムとニッケルの含水ケイ酸塩鉱物で、ニュー・カレドニア島、アメリカのノース・カロライナ州やオレゴン州に産出する。後者は鉄との混合硫化物で、磁硫鉄鉱、黄銅鉱あるいは白金属の鉱石などと混在して産出する。カナダのオンタリオ州にはこの型の、世界最大級の鉱床がある。世界の埋蔵量はNi純分で1億トン程度であるが、日本には採取に値する鉱床はほとんど存在しない。なお、ニッケルは隕石(いんせき)中に鉄およびコバルトとの合金として含まれていることがある。

[鳥居泰男]

製法

ニッケルの製錬法は鉱石の種類や品位によってさまざまであるが、一般に、原料が硫化鉱の場合には、精鉱はそのまま、硫黄含有量の多いものは不完全焙焼(ばいしょう)によって硫黄を減らしたのち、融剤(石灰石、珪石など)を加え、溶鉱炉、反射炉、自溶炉などで融解する。原料が珪酸塩鉱の場合には硫化剤(石膏(せっこう)、芒硝(ぼうしょう)など)を加えて同様の処理をする。ニッケルは硫化物(鈹(かわ)、マットともいう)に、また鉄その他の不純物はケイ酸塩(スラグ)となり、比重の差によって分離される。このようにして得た硫化ニッケルを焼いて酸化ニッケルとし、これを反射炉で炭素で還元するか、または水性ガスで還元して粗ニッケルとする。粗ニッケルを陽極とし、ステンレス鋼を陰極として電解すると、純度99.0~99.5%のニッケルが得られる。また、粗ニッケルに40~90℃で一酸化炭素を通じて揮発性(沸点42.3℃)のテトラカルボニルニッケルNi(CO)4に変え、これを200℃近辺で熱分解すると、純度99.90~99.99%のものが得られる(モンド法)。

[鳥居泰男]

性質

ニッケルは光沢のある銀白色の金属で展性、延性に富み、鉄と同様に鍛造ができる。通常の結晶(β(ベータ)型)は立方最密充填(じゅうてん)型の構造をとり、357℃以下で強磁性を示す。ただしその程度は鉄よりは弱い。常温において、銀に比べ14~15%程度の電気伝導率と熱伝導率をもっている。六方最密充填型の結晶(α(アルファ)型)も知られているが、これは強磁性ではない。ニッケルは緻密(ちみつ)な金属状態では、常温で空気あるいは水にきわめて侵されにくいため、保護膜として電気めっきに用いられる。粉末状では、空気に対して反応性が著しく、ときには自然発火することもある。希薄な酸には鉄よりも溶けにくい。希硝酸には容易に溶けるが、濃硝酸には鉄と同様に不動態となるため溶けない。化合物をつくる場合、通常は+2の酸化数をとるが、より低い状態や、+3、+4などの状態もまれにはみられる。

[鳥居泰男]

用途

2007年における世界のニッケル消費量は132万トンであり、そのうち日本は13%を占める。純金属として実験器具や家具などの材料に、まためっき用として金属表面の保護に用いられる。微粉末状のものは水素を吸蔵するので、水素添加用触媒として用いられる。しかしそれ以上に各種の合金の成分としての需要のほうが多く、たとえば、洋銀、ニクロム、コンスタンタン、マンガニン、ニッケリンなどの合金として多方面に用いられるほか、鋼に添加してニッケル鋼、ニッケルクロム鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、磁石鋼などの特殊鋼が製造される。

[鳥居泰男]

ニッケル(データノート)

にっけるでーたのーと

ニッケル

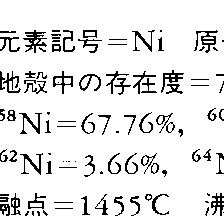

元素記号 Ni

原子番号 28

原子量 58.69

融点 1450℃

沸点 2730℃

比重 8.845(測定温度25℃)

結晶系 立方(低温)

元素存在度 宇宙 (Si 106個当りの原子数)

4.57×104(第15位)

地殻 75ppm(第22位)

海水 1.7μg/dm3

改訂新版 世界大百科事典 「ニッケル」の意味・わかりやすい解説

ニッケル

nickel

鉄およびコバルトとともに周期表第Ⅷ族第4周期,鉄族に属する金属元素。中国では約2000年前から洋銀やキュプロニッケルに相当するニッケル合金が貨幣などに用いられていた。ドイツでは17世紀末から,紅ヒニッケル鉱がガラスを緑色に着色するのに用いられていた。この鉱石は外観が銅に似ることから銅鉱石と信じられていたが,鉱夫たちはこの鉱石から銅を遊離できないので〈悪魔の銅Kupfernickel,Old Nick's copper〉と呼んでいた。1751年,スウェーデンの鉱物学者クロンステットA.F.Cronstedt(1722-65)が初めてこれから新しい元素をとり出し,Kupfernickelにちなんでニッケルと命名した。おもな鉱石はペントランド鉱,ケイニッケル鉱,針ニッケル鉱,紅ヒニッケル鉱などである。隕石中にも存在し,地球の中心部には鉄とともに大量に存在すると考えられている。

性質

よく研磨しうる銀白色の金属。鉄に似て適度な硬さ(モース硬度3.8),強さをもち,展性,延性に富み,鍛造,鍛接ができる。酸化に対しては鉄よりも安定で,空気中ではさびない。微粉にすると反応性が高くなり,発火性を示す。ニッケル線は酸素中で加熱すると燃える。微粉ニッケルは水素を吸収する。一酸化炭素とは比較的低温(約50℃)で反応してニッケルカルボニルNi(CO)4をつくる。赤熱で水蒸気と反応する。標準電極電位Ni2⁺/Niは-0.228Vで,同族のCo2⁺,Fe2⁺に比べてわずかに貴であるが,水素より卑であって,希無機酸には鉄よりもゆっくり溶ける。非酸化性の酸からは水素を遊離させる。希硝酸や亜硝酸には速やかに溶ける。濃硝酸には不働態となって溶けない。アルカリには侵されない。通常の化合物ではニッケルは2価の原子価をとるが,0,1,3,4価のものも知られている。水溶液および水和塩は[Ni(H2O)6]2⁺に基づく緑色を示す。そのほか青紫色の[Ni(NH3)6]2⁺をはじめ多数の錯体が知られており,ジメチルグリオキシムキレートはとくに著名である(〈ニッケルジメチルグリオキシム〉の項参照)。通常のニッケル(β型)は面心立方格子で,六方最密格子(α型)もあり,α→βの転移点は250℃。強磁性(鉄よりも弱い),キュリー点358℃。原子半径1.25Å,イオン半径Ni2⁺0.69Å(6配位)。線膨張率1.279×10⁻5/deg,比抵抗7.24×10⁻6Ω・cm(20℃),熱伝導度0.21cal/deg・cm・s(0℃)。

製法

製錬に用いられるおもな鉱石は,硫化鉱(ペントランド鉱など,磁硫鉄鉱,黄銅鉱などと共存する),ケイ質鉱(ケイニッケル鉱),ラテライト鉱(含ニッケル褐鉄鉱)で,硫化鉱はカナダ,オーストラリアに,ケイ質鉱はニューカレドニア,インドネシア,フィリピンから産出される。ラテライト鉱は東南アジアの太平洋諸島に大量に存在するが,ニッケル含有量が0.3~1.7%で鉱石としては低い。日本ではケイニッケル鉱(ニッケル約2.6%)をニューカレドニア,フィリピン,インドネシアから輸入してフェロニッケルの原料とし,オーストラリア,インドネシア,ニューカレドニアからはニッケルマットを輸入して金属ニッケルがつくられている。ケイ質鉱は二酸化ケイ素SiO230~45%,酸化マグネシウムMgO18~30%,鉄10~20%,結晶水10~15%を含む。現地での選鉱の方法が種々研究されているが,セグリゲーション法が有望である。これは原鉱を乾燥後,塩化カルシウムとコークス粉を混合して950℃くらいで焙焼(ばいしよう)してニッケルを回収する方法で,ニッケルは一度塩化物となり,これを水分とともにコークス上で加熱,還元してニッケルとしたのち,磁力選鉱によってシリカを分離するものである。工業化が期待されてはいるが,現在では低品位の原鉱のまま(上記の組成の鉱石にさらに水分が15%程度含まれた泥状のもの)日本に運ばれ,溶鉱炉,電気炉,ロータリーキルンでフェロニッケルがつくられている。電気炉法では,鉱石を予備乾燥後,コークスを混合してロータリーキルンで750℃くらいでさらに脱水し,熱い状態のまま電気炉に装入する。電気炉で鉄とニッケルは還元されてフェロニッケルとなり,SiO2,MgO,CaO,Al2O3などはスラグとなる。スラグは製鉄のマグネシア源,肥料として利用されることもある。フェロニッケルは硫黄を含むので,脱硫して製品とする。場合によっては転炉で低カーボンフェロニッケルをつくる。

金属ニッケルは輸入ニッケルマット(ニッケル約72%,硫黄約20%,銅および鉄数%からなる中間産物)を陽極に鋳造し,隔膜電解法で電解して高品位ニッケルとされる。電解液は硫酸ニッケル,硫酸が主成分である。陽極には硫黄および貴金属がスライムとして残るので,これらを回収する。酸化ニッケルを一酸化炭素または水素で還元するか,ニッケルカルボニルを熱分解して純ニッケルを得る方法もある。

用途

金属ニッケルは耐食性がすぐれ,海水,アルカリ性の塩類水溶液に対しても侵されず,加工しやすいため,さびない剛性材料として貴重であるが,高価なためめっきなどに用いるか,電子管材料などの特殊な用途に用いられ,一般には合金として利用される。カドミウム-ニッケル電池や,粉末状として水素添加の触媒にも用いられる。1982年の日本のニッケル消費量は約11万tであるが,その約70%はフェロニッケルの形で特殊鋼,とくにステンレス鋼の添加剤として使われている。

執筆者:近藤 幸夫+後藤 佐吉

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「ニッケル」の解説

ニッケル

ニッケル

nickel

Ni.原子番号28の元素.電子配置[Ar]3d84s2の周期表10族遷移金属元素.原子量58.6934(2).安定同位体核種の質量数58(68.0769(89)%),60(26.2231(77)%),61(1.1399(6)%),62(3.6345(17)%),64(0.9256(9)%).質量数48~78の放射性同位体核種が知られている.1751年スウェーデンのAxel F.Cronstedtにより発見された.元素名は,かれがニッケルを分離したヒ(砒)ニッケル鉱Kupfernickelに由来.Nickelは“小悪魔”の意味で,銅鉱石に似ているにもかかわらず,銅が得られないのは小悪魔のいたずらによるとして鉱石名がついた.宇田川榕菴は天保8年(1837年)出版の「舎密開宗」で,暱古律母(ニッコリュム)と記載している.

おもな鉱石はケイニッケル鉱H2(Ni,Mg)SiO4・nH2O,硫鉄ニッケル鉱(ペントランド鉱)(Fe,Ni)9S8,針ニッケル鉱NiS,ラテライト(Fe,Ni)O(OH)・nH2Oなど.確認埋蔵量(150000百万t)はオーストラリア18%,キューバ15%,カナダ,ニューカレドニア各10%,インドネシア9% の順である.地球の中心部はNiFe合金が主体であるが,地殻中の存在度は105 ppm.ほとんどのいん石に含まれる.従来の工業的精錬法は,ニッケル鉱石を酸化物NiOにかえて炭素で還元していたが,硫黄酸化物発生の環境問題から,現在は,酸化物・硫化物鉱石をアンモニアや塩素で浸出処理して,または高圧硫酸浸出法により塩化物,硫酸塩溶液などにかえて電解精錬する方法,水素による還元法などが行われている.ニッケルカルボニル[Ni(CO)4]を250 ℃ 以上で熱分解すると高純度のニッケル金属が得られる(モンド法).銀白色,通常は面心立方格子.密度8.902 g cm-3(25 ℃).融点1453 ℃,沸点2732 ℃.標準電極電位 Ni2+/Ni-0.257 V.第一イオン化エネルギー7.635 eV.鍛造,鍛接ができ,展延性に富む.立方格子のものは強磁性だが,鉄よりは弱い.キュリー温度は358 ℃.金属結合半径0.125 nm.Ni2+(六配位)0.083 nm.

塊状のものは常温で水や空気,酸,アルカリ,ハロゲンガスに対してすぐれた耐食性を示すため,腐食防止用にニッケルめっきが利用される.酸素中で加熱すると火花を発して燃える.空気中で加熱すると表面が酸化される.希酸には鉄よりもゆっくり侵される.希硝酸には容易に溶け,濃硝酸では不動態を生じる.アルカリには侵されない.通常の酸化数1~4.COとは直接反応して[Ni(CO)4]をつくる.130 ℃ で反応速度が最大となる.粉末は水素をかなり吸収するので,水素化の触媒に使われる.ニッケルの合金にはステンレス鋼,耐熱鋼,耐食合金,コンスタンタン,ニッケルクロム鋼,パーマロイ,ハステロイ,磁石鋼など数多くある.日本のニッケル需要の90% はステンレス鋼用.各種電子材料,ニッケル-カドミウム電池,ニッケル-水素電池材料などの原料としても重要である.国家備蓄対象鉱種の一つ.アメリカの5セント硬貨は25重量% Ni,75重量% Cuである.1920年代から使われている有機合成のラネーニッケル触媒は90重量% Ni,10重量% Al.ニッケル化合物の毒性については多数の報告があり,金属ニッケルも「おそらくヒトに発がん性をもつ」という評価がなされている(日本産業衛生学会).化学物質排出把握管理促進法(MSDS制度対象)・第一種指定.「ニッケル及びその化合物」は労働安全衛生法の名称等を通知すべき危険物及び有害物指定.大気汚染防止法の有害大気汚染物質/優先取組22物質の一つに指定されている.[CAS 7440-02-0]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「ニッケル」の意味・わかりやすい解説

ニッケル

→関連項目耐候鋼|耐熱鋼|チタン合金|ニクロム|ニッケル・クロム鋼|ニッケル鋼|ニッケル合金|ハステロイ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニッケル」の意味・わかりやすい解説

ニッケル

nickel

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「ニッケル」の解説

ニッケル

世界大百科事典(旧版)内のニッケルの言及

【非鉄金属鉱業】より

…非鉄鉱物資源を探査・発見し,これを採掘・取得し,選鉱・製錬する産業。非鉄金属とは広義には鉄以外の金属すべてのことであるが,一般的には銅,鉛,亜鉛,スズ,ニッケル,コバルト,タングステンなどのことを指し,金,銀などは貴金属,アルミニウム,マグネシウム,チタンは軽金属として区別されることが多い。世界の生産量(含有量)は銅鉱1002万tで,うちチリ249万t,アメリカ185万t,旧ソ連80万tなど,鉛鉱は269万tで,うちオーストラリア45万t,アメリカ41万t,中国40万tなど,亜鉛鉱は700万tで,うちカナダ111万t,中国100万t,オーストラリア90万tなど,スズ鉱は19万4600tで,うち中国5万4000t,インドネシア4万6100t,ペルー2万2300tなどである(1995)。…

※「ニッケル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...