翻訳|helium

精選版 日本国語大辞典 「ヘリウム」の意味・読み・例文・類語

ヘリウム

改訂新版 世界大百科事典 「ヘリウム」の意味・わかりやすい解説

ヘリウム

helium

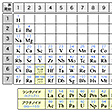

周期表0族に属する希ガス元素の一つ。1868年インドの皆既日食の観測の際に太陽のプロミネンスをはじめて分光器で測定,この結果フランスのジャンサンP.J.C.Janssenらは新しい元素のスペクトル線を見いだした。イギリスのロッキヤーN.Lockyerは,この元素は太陽には存在するが地球上では未知であるということで,ギリシア語のhēlios(太陽)にちなんで命名した。しかしその後94年イギリスのW.ラムゼーおよびスウェーデンのクレーベP.T.Cléve(1840-1905)は,それぞれ独立にウラン鉱の一種のクレーベ石からヘリウムを取り出し,地球上にも存在することを示した。また1903年ラムゼーとF.ソディは,放射性元素から放射するα線はヘリウムの原子核であることを示した。

存在・製法

大気中の含有量0.0005容量%。原子核の崩壊により生じたα粒子がヘリウムになるので,各種放射性鉱物中に含まれる。また天然ガス中に含まれ,アメリカのカリフォルニア産のガス中には0.5~1.5容量%(以下同様),テキサス0.93%,カナダ0.33%,イタリアのトスカナ0.26%程度存在する。ヘリウムは空気液化によって濃縮分離することができる。工業的には,アメリカ,カナダ産の天然ガスを高圧,低温で液化して分離精製する。

性質・用途

無色,無味,無臭の気体。単原子分子からなり,理想気体に近い。融解熱3.3cal/mol,蒸発熱25cal/mol。反磁性。化学的にはきわめて不活性で,他の元素とは反応しない。液体のヘリウムは,0Kでも液体である唯一のものであり,液体としての特異性があり(超流動,低粘性,高熱伝導性など),核外電子2個のスピン状態によりオルト,パラの2種がある。

沸点が低いので,液体とすると極低温をつくるのに利用される。水素についで最も軽い気体で,しかも不燃性であることから,気球用ガスとして用いられる。そのほか不活性雰囲気として,溶接用保護ガス,電子工業用保護ガス,放電用封入ガス,分析用キャリアガス,各種医療用ガスとして用いられる。

→液体ヘリウム

執筆者:中原 勝儼

原子炉材料としてのヘリウム

ヘリウムは,原子炉の冷却材として要求されるところの,比熱および熱伝導率の高いこと,中性子吸収断面積が小さいこと,構造材料に対して腐食性が低いこと,放射線に対して安定であることなどの条件を満たすすぐれた性質をもっている。このため高温ガス炉の冷却材として利用されているが,現在,開発中の高温ガス炉ではヘリウムを圧力10~50kgf/cm2,炉心出口温度750~850℃の条件で使用。

執筆者:大久保 忠恒

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヘリウム」の意味・わかりやすい解説

ヘリウム

へりうむ

helium

周期表第18族に属する希ガス元素(貴ガス元素)の一つ。原子番号2、元素記号He。1868年8月18日にインド、マレー半島地域で観測された皆既日食において太陽紅炎の分光観測が初めて行われ、そのスペクトルに、当時の地上で知られていた元素には帰属できない線がフランスのジャンサンPierre Jules César Janssen(1824―1907)らによって発見され、その後の太陽光の分光学的研究から、それが太陽に存在する元素ヘリウム(ギリシア語の太陽heliosからの命名)によるとの推定が広く学界で支持されるようになった。1894年イギリスのラムゼーは、閃(せん)ウラン鉱の一種クレーベ石から得た気体の詳細な分光分析をイギリスのクルックスに依頼し、クルックスはそれがヘリウムと同一スペクトル線を与えることを確認した。

ヘリウムは地球大気中におよそ5.2ppm含まれ、放射性核種のα(アルファ)崩壊によって生成するため、ウラン、トリウムの鉱物にも含まれている。天然ガス中に1%前後含まれることもあり、アメリカでは天然ガスから工業的にヘリウムを得ている。もっとも液化・固化しにくい物質であり、化学的にきわめて安定である。気体は理想気体に近い挙動を示す。血液に溶けにくいので酸素と混合して作業または医療吸気に利用するほか、溶接雰囲気、冷却、熱媒体、気球などさまざまな用途がある。安定同位体にはヘリウム3と4があり、ヘリウム4を液化して2K以下にすると、熱伝導度が非常に大きく粘度が非常に小さいヘリウムⅡ相となり、この状態では超流動の現象を呈する。

[岩本振武]

ヘリウム(データノート)

へりうむでーたのーと

ヘリウム

元素記号 He

原子番号 2

原子量 4.002602

融点 -272.2℃(26気圧)

沸点 -268.934℃

密度 気体 0.1785g/dm3(0℃,1気圧)

比重 液体 0.126(-269℃)

結晶系 加圧により六方,立方と変化

臨界温度 -267.9℃

臨界圧 2.26気圧

元素存在度 宇宙 2.1×109(第2位)

(Si106個当りの原子数)

海水 6.8×10-3μg/dm3

化学辞典 第2版 「ヘリウム」の解説

ヘリウム

ヘリウム

helium

He.原子番号2の元素.電子配置1s2の周期表18族希ガス元素の一つ.原子量4.002602(2).天然に存在する同位体は 3He(0.000137(3)%),4He(99.999863(3)%).このほか,質量数5~10の放射性核種が報告されている.1868年にP.J.C. Janssenにより,日食の際の太陽スペクトル中に輝線(587.49 nm)として観測され,J.N. LockyerとE. Frankland(フランクランド)がギリシア語の太陽Ηλιο (hèlios)にちなんでヘリウムと命名した.

(hèlios)にちなんでヘリウムと命名した.

単体の分離精製は,1895年にW. Ramsay(ラムゼー)により,ウラン鉱物の一つ,クレーブ石(cleveite)から行われた.地球上では天然ガス中,あるいはα崩壊の産物としてウラン鉱物中に微量含まれ,体積で地球の大気の0.000524(5)% を占める.金,銀よりも希少な元素であるが,全宇宙には水素(74質量%)についで大量(26質量%)に存在する.工業的には,テキサス,カンザス,オクラホマなどから産出する天然ガスの液化と分留の繰り返しで得られる.埋蔵量は天然ガス埋蔵量と関係があるが,ヘリウム濃度の高低があるため,確認埋蔵量は全量の約1/4がカタール,それぞれ1/5がアルジェリアとアメリカ,ついでロシア.無色,無臭の気体.沸点4.230 K.臨界定数5.1953 K,0.22746 MPa,69.641 g cm-3.液体 4He は2.173 K(λ点)以下で超流動性を示す([別用語参照]液体ヘリウム).0.0025 K で 3He も超流動状態になる.常圧では0 K 付近でも固化しない唯一の例であるが,0.95 K で26 atm 加えれば固化する.固相も加圧により体積が容易に約30% もかわるなど特殊な性質を示す.第一イオン化エネルギー24.588 eV.化学的にはきわめて不活性で,通常の意味の化合物はつくらない.

アーク溶接や半導体用高純度材料などの製造の際の不活性雰囲気として純ヘリウムが,深海作業あるいは加圧下の作業時にはHe 80%,O220% の混合気体が用いられる.医療用超伝導MRIやスペースシャトル打ち上げの際にも大量に使用される超低温用の冷媒としても重要である.近年,半導体だけでなく,液晶テレビや光ファイバー製造工程の不活性雰囲気,プラズマテレビの放電ガスとしても使用される重要な産業用ガスで,世界的に供給が不足している.アメリカはテキサス州に地下貯蔵施設をもち,大量のヘリウムガスを備蓄している.ロシアも東シベリア油田地区に貯蔵施設建設を計画している.[CAS 7440-59-7]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「ヘリウム」の意味・わかりやすい解説

ヘリウム

→関連項目希ガス|原子力製鉄|原子炉|太陽

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヘリウム」の意味・わかりやすい解説

ヘリウム

helium

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...