精選版 日本国語大辞典 「五徳」の意味・読み・例文・類語

ご‐とく【五徳】

- 〘 名詞 〙

- ① 中国古来の学説による万物組成の五元素。木・火・土・金・水の五つをいう。五行(ごぎょう)。

- [初出の実例]「於レ是四時更謝、寒暑往来、五徳逓遷」(出典:経国集(827)二〇・道守宮継対策文)

- [その他の文献]〔史記‐孟子伝〕

- ② 儒教でいう、温・良・恭・倹・譲の五つの徳目。〔論語集解‐学而〕

- ③ 「孫子‐始計」に見える兵家・武将の重んずべき五つの徳目。智・信・仁・勇・厳。〔新論‐兵術〕

- ④ 仏語。五種の徳。自恣五徳・瞻(せん)病五徳・戒師五徳などがある。また、「無量寿経」には経を説くとき、釈尊は禅定に入って五徳を現わしたという。

- ⑤ 守るべき五つの徳目。各種の分野で重んじられ、守るべき規律、約束事、知識などを五項目に分けたもの。

- [初出の実例]「五得ありと申せり。一能飛不越一屋。二能穴不隠一身。〈略〉五能縁不究一木」(出典:名語記(1275)六)

- ⑥ 俳諧で、五つの長所。俳諧の五つのまさった楽しみ。

- [初出の実例]「俳諧の集つくる事、古今にわたりて此道のおもて起べき時なれや〈略〉五徳はいふに及ばず、心をこらすべきたしなみなり」(出典:俳諧・猿蓑(1691)序)

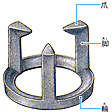

- ⑦ 火鉢や炉の中に釜(かま)、鉄瓶(てつびん)、薬鑵(やかん)などをかける道具。三脚または四脚で、鉄・陶器製の輪。かなわ。

- [初出の実例]「裏座敷平三畳囲炉裏五徳すへ茶碗今やきに道具仕入て」(出典:宗湛日記‐天正一四年(1586)一一月二七日)

- ⑧ 紋所の名。⑦を図案化したもの。五徳、据五徳(すえごとく)、丸五徳(まるごとく)など。

五徳@据五徳

五徳@据五徳

- ⑨ 鉄灸(てっきゅう)のこと。〔物類称呼(1775)〕

- ⑩ 夜駕籠(かご)が三挺並んでいくことを、駕籠かきなどがいう語。〔洒落本・古契三娼(1787)〕

日本歴史地名大系 「五徳」の解説

五徳

ごとく

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「五徳」の意味・わかりやすい解説

五徳 (ごとく)

Wǔ dé

(1)土・木・金・火・水の五つの徳。中国,戦国時代に斉の騶衍(すうえん)は,王朝の交替,歴史の変遷を五徳の循環によって説明する,いわゆる五徳終始説をとなえた。それによると,循環は五行相勝(ごぎようそうしよう)の原理,すなわち〈木は土に勝ち,金は木に勝ち,火は金に勝ち,水は火に勝ち,土は水に勝つ〉とされる。それゆえ土徳に当たる黄帝の次には木徳に当たる夏王朝が興り,夏王朝の次には金徳に当たる殷王朝が興り,殷王朝の次には火徳に当たる周王朝が興り,周に代わって天下を統一するのは水徳の王朝(秦)である,と説かれた。

(2)人あるいは事物の五つの徳をさす。(a)《論語》に〈子貢曰く,夫子は温良恭倹譲,以て之を得たり〉と見えるところから,儒家は温・良・恭・倹・譲を身を修める五徳とする。(b)《孫子》は智・信・仁・勇・厳を将軍の備えるべき五徳とする。(c)《韓詩外伝》は文・武・勇・仁・信を鶏の五徳とする。なお,仁・知・義・礼・信は玉の五徳とされる。

→徳

執筆者:日原 利国

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「五徳」の意味・わかりやすい解説

五徳

ごとく

いろりや土間(どま)の炉、火鉢の中に置き、鉄瓶や湯釜(ゆがま)などをかける道具。かなわ、かなご(鉄輪)ともよばれ、大きさには大小がある。直径7、8ミリメートル程度の鉄の棒を輪にし、それに同じく鉄の棒で3本の脚(あし)をつけたものが多い。3本の脚はそれぞれ先端を平たく打ち、内側に鉤(かぎ)状に曲げ、これを爪(つめ)とよぶ。使い方は、輪を上にして置く方法と、逆に爪を上にして輪を灰の中に埋めて使う方法がある。後者は茶道に始まった使用法といわれている。五徳には真鍮(しんちゅう)製、砲金(ほうきん)製、陶製、土製のものもあり、またテッキ、テッキュウ、吉原五徳、まむし五徳などといって長方形の四隅に脚をつけたものもある。これは渡し鉄が左右に動き、餅(もち)をのせて焼いたりもした。

[小川直之]

普及版 字通 「五徳」の読み・字形・画数・意味

【五徳】ごとく

良恭儉讓、以て之れを得たり。

良恭儉讓、以て之れを得たり。字通「五」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「五徳」の解説

ごとく【五徳】

世界大百科事典(旧版)内の五徳の言及

【かまど(竈)】より

…中原地方では扁平な形態をとり,上面に食器や魚,スッポンなどを表現するのに対し,広東地方ではかまぼこ形の形態をとり,ネズミや犬を配するなど地方色も濃厚に出ている。一方,底板を伴い獣足を付けた甑専用の焜炉とか輪に3足をつけたいわゆる鉄製の五徳も知られている。南北朝から隋・唐時代の明器では,焚口に凸字形の障壁を付け,1個の鍋をのせる簡単なものになる。…

【火鉢】より

…このほか籐製などもある。火鉢の付属品として火箸,灰ならし,五徳(ごとく)(炭火の上に置いて鉄瓶などをかける脚付きの輪,古くは金輪(かなわ)といった)が使われる。 火鉢は和風住宅の暖房器具を代表するものといえる。…

※「五徳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...