精選版 日本国語大辞典 「公園」の意味・読み・例文・類語

こう‐えん‥ヱン【公園・公苑】

- 〘 名詞 〙 公衆の休養、保健、観賞などのために設けられた庭園、または地域。国立公園など、指定された広大な地域をいう場合もある。

- [初出の実例]「ボアデブロンギュは都下遊憩の最大なる公園にて」(出典:航西日記〈渋沢栄一〉慶応三年(1867)四月一二日)

- [その他の文献]〔魏書‐景穆十二王・任城王澄伝〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公園」の意味・わかりやすい解説

公園

こうえん

一定の区域を画して、自然景観を美しく快適に保全育成するとともに、公衆の野外レクリエーション利用に供するために設定される公共的な園地で、都市地域を中心に自然地域にわたって国や公共団体が設定管理するものである。

公園を意味するパークparkとは、本来イギリスにおいて、王侯貴族が独占使用していた狩猟場や大庭園のことで、中世から19世紀なかばにかけて、封建制度の崩壊とともに市民の要求によって開放され、パブリック・パーク(公園)となった。現在ではパブリックの文字を冠しなくてもパークだけで公園を意味するものとなっている。

[池ノ上容]

沿革

公園は発生的には都市的な施設であって、都市とともに生成発達してきたものである。当初、集落の共同の広場として生まれた公園の初期的な形態は、都市の発達とともに成長分化し、現代の大規模かつ複雑な都市機構のなかにあっては、重要な必須(ひっす)の公共施設として、多様な目的に応じて多種な形態がみられるようになり、防災、避難などの保安的な機能も重視されるようになった。都市計画または造園の立場から公園の類型化、分化が行われるようになったのは20世紀に入ってからのことである。1915年ドイツの都市計画学者マルティン・ワーグナーMartin Wagner(1885―1957)が、都市の自由空地論のなかで、(1)砂遊び場、(2)腰掛け場、(3)学校遊戯場、(4)野遊び場、(5)運動場、(6)遊歩道、(7)大公園、(8)都市林、の八つに都市の自由空地を分類し、市街地近郊にある都市林も、都市計画上の施設として自然公園的な役割をもつものであることを示している。さらに翌1916年にはアメリカの造園学者ジョン・ノーレンJohn Nolen(1869―1937)もその著書『City Planning』(都市計画)において同じような公園の分類を行っている。1928年にはロバート・ハワード・ウィアーLebert Howard Weir(1878―1949)が名著『Parks』のなかで、当時のアメリカの公園を広くとらえて、実体に即した詳細な体系的分類を試みているが、これはいまだに公園に関する基本的な指針を示すものとされている。近代的大都市の形成とともに、都市内における公園のもつ意義、役割が重要性を加える一方、野外レクリエーションに対する都市民の要求は、都市近郊における自然風景地に、都市住民のための野外レクリエーションの場として公園的機能をもたせるようになり、新しい時代の要求に応ずる公園の特殊な形態が生まれたのである。

その典型的な顕著な現れは、19世紀末からアメリカで始められたメトロポリタン地域(大都市地域)計画に伴う大都市地域公園体系metropolitan park systemの発想である。ボストン、ニューヨークなどにおいて、都市地域内の各種の公園とともに、都市近郊の自然地域について設定される郡立公園county parkなどを包括して、一つの公園体系のなかに組み込んだものである。かくして現在では都市近郊の優れた自然風景地を包括して都市公園体系を計画する考え方が定着している。ワシントン、ロンドン、アムステルダム、パリ、ボン、キャンベラなどの欧米大都市は都市計画的に豊かな公園緑地が設定されて、美しい快適な都市環境をつくりあげている。そのなかにはロンドンのハイド・パーク(146ヘクタール)、パリのブローニュの森(800ヘクタール)、ワシントンのロック・クリークパーク(2000ヘクタール)などのように大規模な公園が市街地内にまたはそこに密接して設けられて、都市公園としての機能を十分に発揮しているものが多くみられる。

一方、都市の公園とは直接的には関係なく、自然公園が生まれる契機があった。機械の開発による生産技術の急激な発展によって、天然資源の加速度的な開発が行われ、その結果自然の本然の姿が急速に姿を消していった。このような情況のなかで、18世紀からヨーロッパに芽生えた自然保護や郷土保護の思想に根底をおいて、残り少なくなった自然地域を画して、人為的な改変から守り、それを公衆の野外レクリエーションの場として確保するような考え方が生まれた。このように自然風景地をそのまま保留して公園とする新しいタイプが生まれ、自然公園nature park, natural park(英語)、Naturpark(ドイツ語)として、造園、都市計画の分野において世界的にほぼ統一された概念が確立されるに至った。1872年アメリカで初めて設置されたイエローストーン国立公園は、国の設置する90万ヘクタールに及ぶ大自然公園という新しい範を示し、世界的な国立公園運動に先鞭(せんべん)をつけた。2022年8月時点で63に及ぶアメリカの国立公園はほとんどが自然公園のタイプであり、また各州が設置している州立公園もおおむねこのタイプに属する。世界各国の国立公園も、国情によって多少の異同はあっても、ほとんどすべてが自然公園として設置されている。以上のように、公園は世界的にみても都市公園と自然公園に大別して考えることができる。

[池ノ上容]

日本の公園

日本において公園が生まれたのは明治に入ってからのことである。江戸時代にも江戸、京都などの近郊の景勝地が庶民の遊覧の場所として利用されていた実績はあるが、本来民主的な社会施設である公園が、封建的社会において成立する可能性はなく、支配者の恩恵的な施設として、庶民の遊覧の場が整えられた例がみられるにすぎない。たとえば水戸の偕楽園(かいらくえん)のように先見的な大名によって庶民に開放された庭園は、一種の公園的な施設とみることができる。日本に公園制度が確立されたのは、1873年(明治6)の太政官(だじょうかん)布告第16号「社寺其(そ)ノ他ノ名区勝跡ヲ公園ト定ムル件」によって「公園」が公的施設として明記されたことによる。明治維新は、あらゆる面において欧米の文物・制度の導入を積極的に図った時期であるが、公園に関しても、すでに欧米において公共施設として定着していた公園の制度を取り入れたのである。布告によって定められた当初の公園の考え方は、(1)これまで多くの人々によって野外レクリエーションのために利用されていた名所旧跡、(2)国有地、(3)公衆の野外レクリエーションの地区として県が選定し、大蔵省に申請し、許可を得て、営造物として設置管理するもの、である。

この進歩的な制度の創設はきわめて現実的でもあったので、先見的な公共団体はただちに鋭敏な反応を示した。東京府の金竜山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)、三縁山増上寺(さんえんざんぞうじょうじ)、東叡山寛永寺(とうえいざんかんえいじ)、富岡八幡社(とみおかはちまんしゃ)、飛鳥山(あすかやま)の5か所、大阪府の住吉(すみよし)、浜寺(はまでら)の2か所、広島県の厳島(いつくしま)、鞆(とも)の2か所、高知県の高知公園、金沢の兼六園、高松の栗林(りつりん)公園などが、日本の先駆的な公園として設置された。当初の公園は、いかなるタイプの公園も区別なく一つのカテゴリーでとらえられていた。現在の分化した公園の類型に照らしてみれば、明らかに都市公園的なものと自然公園的なものとが区別なく含まれていることが看取できる。

[池ノ上容]

都市公園

都市公園については、その後1888年(明治21)の東京市区改正条例以降、都市計画的な見地にたった整備が進み、1919年(大正8)の都市計画法の制定によって、都市施設としての公園の概念が確立されて、1923年の関東大震災の復興事業などを契機として、いっそうの概念の発展と体系的な整備が図られた。

第二次世界大戦によって多くの都市が壊滅的な打撃を受け、戦後もしばらくは荒廃にゆだねられていた。戦災復興事業として都市の再建が計画されるなかで、公園の整備計画は都市環境の改善のために意欲的に進められた。しかし戦後の困難な情況のなかで、その実現のためには強力な法的措置が必要とされた。そのため、1956年(昭和31)の都市公園法は、都市公園の設置および管理に関する規準を定めて、その健全な発達を図ることを目的として制定された。従来、公園に関する法律としては、1873年の太政官布告以後は、都市計画法(1919)、土地区画整理法(1954)などに公園設置に関する規定があったほか、管理についてはもっぱら地方公共団体の条例によって規制が図られていたにすぎない。都市公園法は、公園、緑地の性格を明確にし、その配置および規模に関する技術的基準を示した。また公園施設として設けられる建築物の面積総計は、原則として公園の面積の2%を超えてはならないことや、みだりに都市公園を廃止してはならないことなどの基本的な制約が設けられた。さらに1976年の改正によって、本法に基づいて国が設置管理する都市公園として、国営公園の制度が設けられた。なお、1947年(昭和22)旧皇室財産のうち閣議決定により国民に開放されたものを国民公園と称し、実体的には国営公園と同様のものであるが、環境省の所管に属する。

都市公園の住民1人当りの面積の標準は、6平方メートル以上、うち市街地内のものは3平方メートル以上とされている。都市公園の整備は、公園整備特別措置法に基づいて強力に推進され、2021年(令和3)3月末時点で、全国で11万2716か所、総面積12万9187ヘクタール、人口1人当り10.7平方メートルに達した。しかし東京都などの都市部においてはとくに公園面積は少ない。東京都の2021年の公園数は8330か所(うち特別区4370)、総面積5982ヘクタール(うち特別区2836)、人口1人当りの面積は4.29平方メートル(特別区2.94)である。目標値1人当り20平方メートル(都市計画中央審議会)に対し、都市部だけでなく全国的に低い水準にとどまっている。そうしたなかにあって、北海道40.7、宮城県25.2、秋田県21.2、山形県20.5、宮崎県20.3平方メートルの5道県は目標を上回っており、政令指定都市にあっては神戸市17.6、岡山市16.6、仙台市15.3平方メートルが、目標に近づきつつある。

諸外国の都市をみると、ストックホルム(人口1人当り公園面積80.0平方メートル)、ワシントンD.C.(52.3平方メートル)、ベルリン(27.9平方メートル)、ロンドン(26.9平方メートル)、ウィーン(21.7平方メートル)、ニューヨーク(18.6平方メートル)、パリ(11.6平方メートル)などで、欧米諸国の都市公園面積に比べても、日本のそれはあまりにも懸隔が大きすぎるように思われる。韓国・ソウル(11.3平方メートル)に比べても低い数値である。都市公園の量的拡大は、その質的充実とともに、日本の都市公園行政の大きな課題である。

[池ノ上容]

自然公園

日本の自然公園は、太政官布告に基づいて設置された道府県立公園のなかから、実体的に自然公園のカテゴリーに属するものが、明治初期から大正時代にかけて設置された。日本三景(天ノ橋立(あまのはしだて)、厳島、松島)を含む著名な景勝地などが選ばれたが、かならずしも自然公園としての体系的な意図があったとは認められない。しかし日本の自然公園の歴史のなかでも顕著な実績を残した重要な一時期として評価されるべきであろう。

明治中期には、近代自然科学の移入によって、国民の自然観にも変化が現れ、風景の科学的な見方に基づく客観的な風景観が成長してきた。1894年(明治27)の志賀重昂(しげたか)による『日本風景論』は、近代風景論の確立に指導的な役割を果たした画期的な著書として特筆される。その後新たに多くの優れた自然風景地が紹介されるとともに、近代的な自然保護の思想も芽生え始めた。一方では野外レクリエーションとしての登山、キャンピングなど新しい利用形式も欧米から移入されて、自然風景地の利用についても新生面が開かれた。これらの道府県立公園は、すべて国有地に設定される営造物であったため、地域も限定され、一般に面積も比較的小さいものが多いが、新しい風景地として雲仙(うんぜん)、青島(あおしま)、大沼(おおぬま)、榛名(はるな)などの名がみられるようになり、新たな自然公園の発展の兆しがうかがわれた。

大正年代に入って、これまで自然発生的に設定されてきた自然公園に関して、近代造園学に基づく理論的な体系化が図られた。1918年(大正7)の田村剛(つよし)(1890―1979)の『造園概論』は、近代造園学の確立に大きく貢献した名著であるが、そのなかでとくに公園に関して新たに「天然公園」という名称を用いて新しい類型を設けた。すでに欧米において成立していた自然公園の概念に大きな示唆を受けたものと考えられる。その後、森林風景を基調とした自然の風景計画に関する研究も進められ、森林公園、天然公園、自然公園、国立公園という名称が用いられ始めて、自然風景の保護を図るとともに、野外の休養地として開発整備を図る目的をもって設定される自然公園という概念の生成がみられた。このようにして、道府県立公園のシステムのなかで、自然公園が分化してくるにしたがって、優れた自然の風景地について国家的な立場から適切な方策をとることへの要望が高まってきた。アメリカにおけるイエローストーン国立公園の設置に関する情報も早い時期にもたらされたことがうかがわれるが、明治末期には国立公園制度を創設しようとする動きが具体的に現れた。1911年(明治44)第27回帝国議会に、衆議院に対して「国設大公園設置ニ関スル建議案」が提出されたのを嚆矢(こうし)とする。

国立公園について明確な概念の確立をみないままに、1921年(大正10)以降議会に対する請願が活発になってきた。このような情況のなかで、日本の国立公園をどのように考えるかについての論議がにわかに高まった。国立公園に類する用語についても、国民公園、国営公園、国設公園などが、それぞれいくらか違った意味合いをもって提案された。また、国立公園は自然公園であるべきか、あるいは自然保護地域であるべきかという基本的な性格論争も激しく行われた。公園行政を所管する内務省において国立公園に関する検討を始め、1930年(昭和5)国立公園調査会を設置して、正式に取り組むことになった。主としてアメリカの国立公園に範をとり、国の設定する自然公園として制度化する方針が定められ、制度の内容および地域の選定について検討が進められた。翌1931年の国立公園法の制定により国立公園制度は発足したが、それは世界的にも画期的な「地域制」に準拠したもので、公園行政に対する一新生面を開いたものである。国立公園委員会に諮って選定された全国12の候補地について1934年から指定が始められ、12の国立公園の指定が完了した。日中戦争に突入するという非常な事態のなかで、厚生省が新設され、国立公園の所管も移されたが、国立公園行政の環境は好ましいものではなく、第二次世界大戦に突入するに至って事実上停止された。

終戦後、GHQ(連合国最高司令部)の指示もあって、国立公園行政は強力な再建が図られ、1948年(昭和23)には当時の厚生省に国立公園部が設置された。国立公園の新設に対する全国的な要望が強くなるなかで、翌1949年、国立公園に準ずる地域として新たに国定公園に関する制度を設けるための国立公園法の改正が行われた。さらに、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園を一つの体系のなかで整備管理するために、1957年、国立公園法を廃止して新たに自然公園法が制定された。その後自然公園法は、1970年、海中公園(2010年の一部法改正で海域公園と改称)地区の指定を導入するための改正が行われたり、社会情勢の変遷に対応して、自然公園内における景観等の保護の強化を図るための改正が数回行われている。昭和40年代に入って環境問題に対する関心が高まり、1971年環境庁の発足とともに、自然公園の行政は自然保護局の所管に移り、自然公園行政も自然保護に重点が置かれることになった。なお2001年(平成13)の省庁再編に伴い、所管は環境省自然環境局となった。2022年時点で、国立公園34か所、面積220万ヘクタール、国定公園58か所、面積149万ヘクタール、都道府県立自然公園は310か所、面積191万ヘクタールとなっている。

[池ノ上容]

『鈴木敏・沢田晴委智郎著『公園のはなし』(1993・技報堂出版)』▽『飯沼二郎・白幡洋三郎著『日本文化としての公園』(1993・八坂書房)』▽『『全国の多目的スポーツ施設』(1995・都市計画通信社)』▽『青木宏一郎著『まちがいだらけの公園づくり』(1998・都市文化社)』▽『小野佐和子著『こんな公園がほしい――住民がつくる公共空間』(1997・築地書館)』▽『日本公園緑地協会編・刊『日本の都市公園100選』(1990)』▽『公園緑地行政研究会著『改正都市公園制度Q&A』(1993・ぎょうせい)』▽『浅野房世・亀山始・三宅祥介著『人にやさしい公園づくり』(1996・鹿島出版会)』▽『環境省自然環境局国立公園課監修『自然公園実務必携』4訂(2018・中央法規出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「公園」の意味・わかりやすい解説

公園 (こうえん)

park

人々が快適なうるおいある緑の環境を享受できる場,スポーツ,レクリエーションを楽しむ場,災害突発時の避難の場,自然や緑の環境を保全する場などの目的で,国もしくは地方公共団体が公共的に造園し管理する園地,自然風景地をいう。したがって特別の施設を使用する場合のほかは,入園料は徴収せず広く一般に開放され,だれでも自由に利用できる。

日本では,公園は法律的に自然公園法による国立公園,国定公園,都道府県立自然公園と,都市公園法による都市公園とに分けられる。また公園は,営造物公園と地域制公園とに大別されることもある。前者は,国または地方公共団体が公園敷地および公園施設に対し所有権を有し直接に公の目的に供する公園で,都市公園はこれに属する。後者は,行政主体が風景地の保護または利用のために一定の地域を指定し,その地域内で風致および景観を維持ないしは利用するに際して障害となる行為を禁止したり制限したりもするもので,大部分の自然公園がこれに含まれる。また近年では,農村公園や環境保全のためにビオトープなどの維持活用のための公園,さらにはテーマパークなどのように目的的に特化した公園もある。

公園の歴史

古代ギリシア,ローマの都市には広場があったが,公園,パークparkはなかった。今日の公園のような多くの機能をもった公園が生まれるようになったのは,中世における王侯貴族私有の大庭園や狩猟場parkが16~18世紀ころから市民の要求によって開放されるようになってからであり,こうしてはじめてパブリック・パークpublic parkが生まれた。ロンドンのハイド・パーク,パリ郊外のフォンテンブロー,ベルリンのティーアガルテンなどがそれである。いわば封建制度の崩壊とともに,私園が公園になったのである。公園が市民のための公共施設として一般化したのは19世紀後半になってからであり,各国の都市に公園がつくられるようになった。20世紀に入ると,公園は近代都市計画に基づいて,系統的に位置づけられるようになった。とくにアメリカにおいては,古くからあるヨーロッパの諸都市とは異なり,公園を理想的な形で配置することが可能なことから,小公園から大公園までを公園道路や緑道などによって系統的に結びつける公園系統の考えが生まれ,ヨーロッパなどにも影響を与えた。

日本における現在のような公園の始まりは,江戸時代の行楽地にみることができる。町人の生活の向上を背景に,徳川吉宗が品川御殿山,中野桃園,飛鳥山,墨田堤などの武家地を町民に開放したのがそれである(18世紀前半)。続いて19世紀前半にかけて白河の南湖,水戸の偕楽園などが町民に開放され,実質的には公園的利用が行われていた。しかし制度として公園が設置されるようになったのは,1873年の太政官布告以来のことである。この布告により,東京の上野公園をはじめ,浅草,芝,深川,飛鳥山の5公園や,大阪の住吉,浜寺,広島の厳島,鞆,金沢の兼六園などの公園が設けられた。その後89年には,東京市区改正条例に基づいて日本最初の近代的な中央公園として日比谷公園が造成された(1903開園)のをはじめ,多くの小公園が設けられた。

その後,都市への人口集中の進展とともに都市計画法が公布され(1919),公園緑地の計画的配置が考えられるようになり,関東大震災後の復興事業を通じて公園が増加した。しかし満州事変(1931)以後急速に戦時体制が強まり公園事業は停滞し,さらに第2次大戦によって公園の荒廃はその極に達した。

都市公園整備と緑地保全

第2次大戦後の荒廃した都市の復興のためにも急がれていた都市公園法がようやく1956年に成立し,公園の設置目的や整備水準が定められた。その後の日本のめざましい経済発展は,都市地域へ人口,産業を集中させる一方で,緑地の急激な減少と生活環境の悪化をまねいた。このため都市環境の整備にあわせて公園緑地などの造成が必要とされた。このような情勢をふまえて72年に都市公園等整備緊急措置法が制定され,それに基づいて都市公園等整備五ヵ年計画が72年から2002年度にわたり実施され(第1次:6次は7ヵ年計画),都市公園の整備が行われている。また73年には都市緑地保全法が制定され,これらの法制度の強化拡充により都市の公園緑地の整備,保全に関する手法は,従来の都市計画法に基づく風致地区制度や首都圏近郊緑地保全法(1966制定)などに加えて整備がなされた。

しかし,都市周辺の緑地の減少は著しく,こうした公園整備計画だけでは都市の自然環境の確保はおぼつかない。このため都市計画中央審議会(建設大臣の諮問機関)は76年に〈緑のマスタープラン〉についての答申を行った。また94年には都市緑地保全法の改正にともない,緑の基本計画を市町村ごとに策定することになった。これは緑とオープン・スペースの整備と保全を図るための施策を総合的に展開するためのもので,これによると,西暦2000年から2020年を目標に各都市ごとに市街化区域を対象に30%以上の緑地を確保し(40~50%以上あることが望ましいとする),都市公園は全国平均で1人当り20m2となるように整備水準を定めている。

都市公園

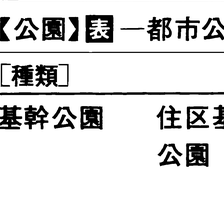

公園の種類は,都市化のはげしい地域と地方都市ではかなり異なった設置のされ方がみられる。しかしながら都市公園法が制定されてから,日本の都市公園は,一般に基幹公園,特殊公園,一都市をこえた広い地域の大規模公園などに分類され,それぞれ設置の目的,規模,機能により細かく分類されている(表参照)。これらの公園の必要量としては,市民1人当り6m2以上とされ,そのうち市街地内の公園については3m2が標準とされている。これらの整備状況は都市計画区域内人口に対して全国平均で1971年度末に1人当り2.8m2,81年度末に4.3m2,2004年度末に8.9m2と伸びているが,大都市では東京都区部が4.5m2,大阪市が3.5m2(いずれも2004年度末)で,ロンドン(25.3m2)やニューヨーク(29.1m2)に比べてかなり低い水準である。

自然公園と国民公園

日本の自然公園は,すでに1931年の国立公園法がその根拠法規になっているが,57年に同法を廃止し,かわって自然公園法が成立した。この自然公園は,国立公園,国定公園,都道府県立自然公園の3種に分けられている。その詳細は〈国立公園〉〈自然公園〉の項を参照されたい。またこれとは別に,自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域5地域,自然環境保全地域10地域,都道府県立自然環境保全地域516地域が指定されている(1997年度末)。自然公園のうち都道府県立自然公園は,都道府県によって管理されている公園で,昭和初期以降に国立公園の指定と並行して設けられた地域制の自然公園である。1970年には海中や海底の自然を保護し,一般の観賞に資するために,国立公園,国定公園区域の海域に海中公園地区が設けられた。このほか,都市公園,自然公園以外に,東京の皇居外苑,新宿御苑,千鳥ヶ淵戦没者墓苑,京都の京都御苑は,国民公園と称され,都市公園とは異なり環境庁により管理されている。

公園の運営・管理

公園行政に関しては,都市公園については建設省都市局が,自然公園および国民公園については環境庁自然保護局が管轄している。また日本公園緑地協会は主として都市公園関連の,国立公園協会は主として自然公園についての外郭民間団体となっている。1960年代から都市化のはげしい自治体を中心に緑の公園づくりが行われるようになり,市民の慣習を制度化した市民公園づくり,緑化まちづくり要綱も作られている。これらは計画から実施,管理運営にいたるまで市と市民,地域住民との協力のもとに営まれるものであり,横浜市の市民の森や,神戸市市民公園条例などもその一つである。こうした住民参加による公園づくりやその運営管理が多くの自治体で行われるようになってきている。

執筆者:田畑 貞寿

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「公園」の意味・わかりやすい解説

公園【こうえん】

→関連項目遊園地

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公園」の意味・わかりやすい解説

公園

こうえん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「公園」の解説

公園

世界大百科事典(旧版)内の公園の言及

【国立公園】より

…

【日本】

数多い日本の風景地の中でも代表するに足りうる傑出した自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,国民の保健・休養および教化に資することを目的として,環境庁長官によって指定される自然公園の一つである。国立公園の諸事業は原則として国が自ら行う。…

※「公園」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...