精選版 日本国語大辞典 「商品取引所」の意味・読み・例文・類語

しょうひん‐とりひきじょシャウヒン‥【商品取引所】

改訂新版 世界大百科事典 「商品取引所」の意味・わかりやすい解説

商品取引所 (しょうひんとりひきじょ)

commodity exchange

商品取引所は商品市場のなかで最も高度に組織化され,取引の中心を標準品先物取引に置く市場である。先物取引とは,売買を約束した時点で商品を用意していなくとも,いついつまでに受渡しするという条件で売買できる取引である。標準品先物取引とは,ある銘柄を標準品と決め,その標準品を基準にして一定の価格差で受渡しできる銘柄を選んでおいて行う先物取引をいう。

先物取引では,その商品の総代金の1割程度の証拠金を担保として納めれば,商品をもっていなくとも売ることができ,また商品を引き取る考えがなくとも買うことができる。先行き値上がりすると思えば買っておき,値下がりすると思えば売っておいて,その後自分の思った値段になった時点等で反対売買して差金で決済すること(差金決済)ができる。こうした仕組みのもとでは,その商品の価格に関心をもつ多くの売買が集まる結果,需給に見合った適当な価格が形成される。商品取引所の大きな機能として適正価格の形成があげられ,その価格が各段階の指標としての役割を果たすゆえんである。また,大量取引による適正な価格形成の場である商品取引所は,その商品の生産,流通,加工などにたずさわる業者にとって保険つなぎ(ヘッジ)の機会を提供する。たとえば産地で買い付けた商品がようやく到着した時点で暴落していたら,手数料や運賃どころか買付代金さえ回収できないことにもなる。その場合,買い付けると同時に商品が到着する時期の先物を売っておき,商品が入った時点で先物を買い戻せば,現物の値下がり損は先物の利益で補うことができる。この間に値上がりすれば先物では損になるが,その分は現物の値上がり益で相殺されるわけである。これが〈売りつなぎ〉だが,逆に〈買いつなぎ〉もある。たとえば加工業者が買い注文を受けて,製品を生産する時点に原料である商品が暴騰していたら加工賃が出るどころか原料代に食われて大損になりかねない。製品の納期に見合った時期の先物を買っておけば,そうした危険は回避できるわけである。適正価格の形成と並んでこの保険機能が商品取引所の二大機能とされている。

原型としての近世大坂の米取引

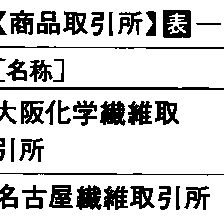

日本には1982年現在,商品取引所法に基づいて開設された商品取引所があるが(表参照),その原型は江戸時代にさかのぼることができる。江戸初期,各藩は農民から取り立てた米を当時の商業の中心地大坂に運び込んで蔵屋敷と呼ばれる領内物品の貯蔵,販売のための出張所に蓄え,これを商人に売って藩の費用に充てていた。蔵屋敷の管理者である蔵元は各藩の武士がつとめていたが,しだいにその役を商人に任せるようになり,掛屋(町人蔵元)が生まれた。その最大のものが淀屋である。米商人たちが米を仕入れる際,手付金として掛屋に米の総代金の1/3を支払うと,掛屋は蔵前手形という一種の倉荷証券を発行した。この蔵前手形の売買と情報交換のため商人たちがしだいに淀屋の店先に集まるようになり,淀屋米市(こめいち)が自然に発生した。淀屋の米市では差金のやりとりだけを目的にした蔵前手形の転売買がしだいに盛んになったが,それが米の価格を不安定にするという批判が強まり,幕府はいろいろな規制の後,これを禁止した。一方,淀屋は幕府の命令に背いたとし財産没収のうえつぶされてしまった。

商人たちはその後,米市を新開地の堂島に移した。大坂商人による堂島米市場が幕府から公認されたのが1730年(享保15)である。その時点では帳合米(ちようあいまい)といって帳面上だけで決済する先物と,正米(しようまい)といって現物決済の取引が区別されていた。この堂島米市場の帳合米制度の骨組みは次のようである。(1)市場は自治をたてまえとしたが,幕府の監督を受けた,(2)1年を3期に分ける先物取引で,各期末までに転売または買い戻してその差金をやりとりした,(3)各藩の米のなかで取引の多い銘柄を選び,そのうち毎年一つを標準米と決め,その標準米を売買した,(4)定休日を除いて市場は毎日開かれ,多数の売手と買手が互いにせり合って値を決めた,(5)市場価格はすぐに掲示し,同時に旗信号で中継しながら各地に伝達した,などである。現在の日本の商品取引所の骨組みをほぼ網羅している。

欧米の商品取引所

ヨーロッパの取引所の起源は13世紀,ブリュージュ(ベルギー)の大商人ファン・デル・ブールスVan der Burseの邸宅に商人たちが集まって情報を交換,取引したころといわれる。しかし大量かつ継続した取引が進められるようになったのは,1531年設立のアントワープ取引所(ベルギー),49年設立のリヨン取引所(フランス)などからで,そこでは北海のニシンや穀物,羊毛,香辛料などの先物も取引されるようになった。17世紀初頭にオランダが海軍力を背景に東洋に進出して世界貿易の中心国にのし上がり,1613年に誕生したアムステルダム取引所の時代となった。東洋の産品である香辛料などの商品のほか,オランダ東インド会社の株式も取引された。チューリップの球根が熱狂的な先物の対象となり,ダイヤモンド1カラットの値段に匹敵するまで上がったあと大暴落したチューリップの投機騒動は,このアムステルダム取引所がおもな舞台だった。

1568年に生まれたロンドンの取引所(1571年the Royal Exchangeとして正式に開所)がアムステルダム取引所に代わってヨーロッパの商取引の中心となるのは,19世紀の産業革命を経てイギリスが世界経済の頂点になったころからである。さらに20世紀に入るとアメリカ各地で穀物,非鉄金属,皮革,ゴムなどの取引所が続々と生まれ(〈シカゴ商品取引所〉〈ニューヨーク商品取引所〉の項参照),イギリスと並ぶ商品取引の中心地となっていった。

商品取引所のコラム・用語解説

【主要商品取引所】

- 東京穀物商品取引所

- 1952年10月開所。開所早々,小豆(しようず)/(あずき)をめぐる買占め事件などで話題を呼び,小豆は〈赤いダイヤ〉の異名をとるなど,一時商品投機の象徴商品となった。上場品目は小豆のほか,大手亡(インゲンの1種),国産大豆,輸入大豆,馬鈴薯澱粉。

- 東京ゴム取引所

- 天然ゴムを上場する。第2次大戦前はゴムの輸入量も小さく,海外の取引所を利用するか,国内のゴム扱い業者どうしで危険を負担し合っていたが,戦後,民間貿易が再開されるとともにヘッジの場を求める声が強まり,1952年12月東京に開所。84年11月東京繊維商品取引所および東京金取引所と統合されて東京工業品取引所となり,2008年12月株式会社に組織変更。

- 東京砂糖取引所

- 1952年3月末,砂糖の統制が撤廃されたのに伴い,メーカー,商社,糖商などの要望で同年5月東京に開所,上場品目は精糖,粗糖,ビート糖,黒糖であるが,ビート糖,黒糖は休止中である。93年10月東京穀物商品取引所に合併。

- シンガポール・ゴム市場

- シンガポール内の天然ゴム生産は少ないが,大手生産国マレーシアで生産されるゴムの集散地としてシンガポール・ゴム市場はゴム生産国市場の指標格である。欧米人のシンガポール商業会議所ゴム協会と華僑を中心としたシンガポール・ゴム取引協会が合同,1962年にシンガポール・ゴム協会Rubber Association of Singaporeが発足した。そのメンバー間のブローカーを介しての現物および先物取引市場がシンガポール・ゴム市場である。

- ニューヨーク・コーヒー・砂糖・ココア取引所 Coffee,Sugarr &Cocoa Exchange

- 1882年ニューヨークのコーヒー豆商たちがヘッジ機関としてコーヒー取引所を設立,第1次大戦でハンブルクとロンドンの市場が閉鎖された時期に砂糖を追加。1925年設立のココア取引所と79年に合併した。ロンドンと並ぶ3商品の国際的市場。

- ニューヨーク綿花取引所 New York Cotton Exchange

- 1870年9月に設立されたアメリカ産綿花の取引所。1865年南北戦争が終わって綿花取引が活発となり,ヨーロッパ向けの輸出基地となっていたニューヨークで綿花商のヘッジ機関として設立。国際的な綿花の指標市場。

- ロンドン砂糖取引所

- コーヒー豆,カカオ豆,ゴム,羊毛などの取引所が1945年ロンドン商品取引所London Commodity Exchangeとして統合された。取引の運営は各商品の取引メンバーにまかされ,砂糖部門ではロンドン砂糖先物市場協会が運営にあたっており,その通称がロンドン砂糖取引所。ニューヨークと並ぶ国際的な砂糖取引の指標市場。

執筆者:米良 周

商品取引所法

商品取引所法(1950公布)では,商品または商品指数について先物取引を行うために必要な市場を開設することを目的として商品取引所法に基づいて設立されたものを商品取引所といい(2条1項),商品取引所が,主として決済を将来において行い,かつ,商品取引所法の規定に従ってなされる商品の売買取引のために一種の商品または商品指数ごとに開設する市場を商品市場という(2条3項)。商品取引所は,取引所の上場商品(上場商品が主たる原料となっている物もしくは上場商品を主たる原料とする物で政令で定めるものを含む)の売買,売買の媒介,取次ぎもしくは代理,生産または加工を業として営んでいる者からなる会員組織の法人である(23条1項等)。商品取引所は,商品市場の開設者として,商品取引所の会員(〈商品取引員〉の項参照)に対して,商品市場における売買取引の公正を確保しまたは委託者を保護するために必要な自主規制を行うことを要し,これを怠るときは,主務大臣が商品取引所に対して必要な監督上の処分をすることができる。

→商品市場

執筆者:神崎 克郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「商品取引所」の意味・わかりやすい解説

商品取引所

しょうひんとりひきじょ

commodity exchange

商品先物(さきもの)取引法(昭和25年法律第239号。旧法名は商品取引所法)に基づいて設立された、特定の商品または商品指数についての先物取引およびオプション取引を行うための施設。商品取引所の目的は、多数の投機取引によって商品の価格を形成し、売買取引を公正化するとともに、商品の生産や流通を円滑化し、国民経済の適切な運営に資することにある。このような目的を果たすための商品取引所の機能は、(1)敏速・確実な大量取引、(2)公正な先行価格指標の形成、(3)価格の平準化、および(4)価格変動リスクに対するヘッジ(危険回避)にある。最後の点は、価格変動に起因するリスクを先物市場での反対売買(買いつなぎ、または売りつなぎ)によって埋め合わせることであり、そのためこの機能を「つなぎ売買」または「保険つなぎ」ということもある。

商品取引所で取引される商品(上場商品)は、先物取引に適していなければならない。その条件は、(1)品質が均等で標準品との差が明確につけられること、(2)生産者・消費者の一方または双方が独占できないこと、(3)保存性の高いこと、(4)年間を通じて一般的需要のあること、(5)供給が不安定であること、などである。具体的には、農産物(コメ、トウモロコシ、大豆、小豆(あずき)、コーヒー豆など)、砂糖、水産物(冷凍エビなど)、ゴム、貴金属(金、銀、白金、パラジウムなど)、アルミニウム、石油(原油、灯油)、電力、二酸化炭素排出権などであるが、時代の流れによって追加されたり削除されたりする。

商品取引所で行われる先物取引は、(1)現物先物取引、(2)現金決済先物取引、(3)指数先物取引、および(4)オプション取引から構成される。現物先物取引は、売買当事者が将来の一定時期に商品と代金を授受することを約束する取引であり、その時期に約束を実行するか、その前に反対売買(買っておいた物を転売する、売っておいた物を買い戻す)して、売買の差金(さきん)を清算することをいう。現金決済先物取引は、特定商品について約束する価格(約定価格)と、将来の一定時での同一商品の現実価格との差額の授受を約束する取引である。現物先物取引との相違点は、現物受渡しの決済ができないことである。指数先物取引は、大豆と小豆を組み合わせた農産物指数のように、共通性のある複数商品の価格を加重平均した指数について、取引当事者があらかじめ約定する指数値(約定指数値)と、将来の一定時期における指数値(毎日所定時間に取引所が発表する数値、理論指数値)の差を、あらかじめ定められた換算値段に従って現金で決済するよう約束する取引である。オプション取引(選択権売買取引)は、将来の特定の日または期間に、特定商品を特定数量・特定価格(権利行使価格、ストライク・プライス)で買う権利(コール・オプション)または売る権利(プット・オプション)を、プレミアムを払って売買する取引である。

商品取引所の組織は、商品先物取引法によって、一定の会員資格を有する会員によって組織・運営される非営利法人か株式会社組織によると定められている。1980年代に全国に19あった商品取引所は、大阪堂島(どうじま)商品取引所、東京商品取引所、大阪取引所の三つに集約された(2020)。大阪堂島商品取引所は会員組織であり、東京商品取引所と大阪取引所は株式会社組織になっている。

商品取引所で取引できるのは、一定の資格をもつ者に限られる。それは、上場商品構成物品の売買を業とする商社・問屋・メーカー等の市場会員と、客の委託を受けて取引所で取引を行う受託会員(商品取引員)からなるが、このほかに受託会員に委託の取次ぎのみを行う取次者が存在する。市場会員はもっぱら自己の取引のみを行う。商品取引員は、委託を受けた取引とともに自己の取引を行うことができるが、株式会社であること、受託業務を健全に遂行するための財産的基礎をもつことなどの要件が法定されていて、6年ごとに許可を更新しなければならない。委託を受けた売買は、かならず取引所に持ち出して取引しなければならない。売りを委託された商品を自ら買い取ったり、買いの委託に対し自ら保有する商品を売ったりすること(これらを介入権という)は許されない。このような違反行為を、のみ行為という。近年、商品先物取引の減少や勧誘規制強化の影響から、商品取引員数は減少している。

取引所の取引には、板寄せ式とザラ場式の方法がある。板寄せ式は、集団的競争売買で、1日数回、所定の立会時間に多数の売りと買いを集中させ、両者が合致したときの価格(相場)を約定値段とする。ザラ場式は複数約定値段による個別競争売買ともいわれ、互いに相手をみつけて相対で価格・数量を交渉し決定することを連続的に行うもので、全体としては複数の約定値段が形成される。近代化した取引所では、これら取引はコンピュータによって処理される。

先物取引に関するルールの重要なものとして、限月(げんげつ)、値幅制限、取引証拠金制度がある。限月は約定を実行する期限であり、通常3、6、9、12月の第2金曜日の前日と決められていて、つねに5限月取引が並行して行われ、最長は1年3か月の5限月取引となる。値幅制限は値段の乱高下による混乱を防ぐ措置であり、前日の最終約定値段を基準として商品ごとに一定の上下限を設定している。取引証拠金制度は、委託者が所定の委託証拠金を法定の清算機関(株式会社日本証券クリアリング機構)に預託し、決済履行の円滑化に資することをいう。

商品取引所の歴史は古い。ヨーロッパでは、1672年アムステルダム取引所の東洋物産取引所に始まり、世界貿易の発達とともに、小麦、綿花、砂糖など国際商品の大規模取引の場として各地に広く普及した。日本では、1661年(寛文1)大坂に開かれた淀屋(よどや)米市が最初であるとされ、1698年(元禄11)大坂堂島に開かれた米場がのちの堂島米穀取引所(現在の大阪堂島商品取引所)の起源となった。第二次世界大戦後、戦時統制経済から自由取引経済への転換の波にのって、多くの商品取引所が設立されたが、つくれば売れる高度成長期には、生産者は商品上場の必要を、流通業者は価格変動に備える必要を感じなかった。このため上場商品の更新が遅れ、投機色の強い場となって、取引所の果たすべき機能が低下した。加えて通信手段の発達は、各地に分散する取引所の存在理由を希薄にした。こうした情勢を受けて、商品先物取引法が数次にわたって改正され、規制から育成へ、委託者保護の強化、監視の強化、取引所の整理統合と近代化が図られるようになった。

また投資家が一つの口座で機動的に資金運用できるように、商品取引所が現物証券やデリバティブ(金融派生商品)も扱う総合取引所化の流れが主流となっており、日本でも2020年(令和2)に大阪取引所が日本初の総合取引所となった。

[森本三男・編集部 2020年12月11日]

百科事典マイペディア 「商品取引所」の意味・わかりやすい解説

商品取引所【しょうひんとりひきじょ】

→関連項目砂糖取引所|三品取引所|定期取引

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商品取引所」の意味・わかりやすい解説

商品取引所

しょうひんとりひきしょ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の商品取引所の言及

【アントワープ】より

…それは,ヨーロッパ大陸に輸出攻勢をかけてきたイギリス毛織物の販売の拠点となったこと,さらにインド進出を達成したポルトガルが,その輸入した香辛料をここで売りさばき,代りに東洋向けの銀や銅を仕入れたためである。こうして,この都市にはイギリス,ポルトガル,ドイツ,スペイン,イタリアなど全ヨーロッパの商人が集まり,世界で初めての商品取引所も1533年に完成した。しかし,その後オランダ独立戦争の戦乱,とりわけ85年のスペインへの降伏によって,多くの商人(とくにプロテスタント)はこの都市を棄ててアムステルダムに去り,独立したオランダに海への出口をふさがれて,最盛期10万の人口は4万に落ち,一内陸都市に転落した。…

【商品市場】より

…一定の場所に商品の売手と買手が集まって取引する商品市場は,これに対して具体的な商品市場あるいは組織商品市場と分類できる。特定の日に開かれる木材,家畜などの市(いち),干しシイタケ,鰹節,干しのり,荒茶などの入札会,野菜,果実,魚介,生花を中心とする卸売市場,原糸,大豆,ゴム,砂糖などを取引する商品取引所などがそれである。具体的な市場は,法律に基づいて特定の場所(施設)で一定のルールに従って継続して取引する商品取引所や卸売市場(中央,地方)のように高度に組織化された市場と,入札会,せり市,席上(せきじよう)取引,荷受市場など組織化の度合が比較的低い市場に分けられる。…

【農産物市場】より

…

[農産物市場の類型]

農産物市場はいろいろな角度から分類されるが,最も基本的には,中継段階に注目しその前後を含む流通機構で類型化される。(1)商品取引所 会員である仲買人が,特定の農産物に関して標準品の先物取引を差金決済方式で行う。価格変動に対してヘッジと投機が同時に行われ,標準価格が形成される。…

※「商品取引所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...