精選版 日本国語大辞典 「天津条約」の意味・読み・例文・類語

てんしん‐じょうやく‥デウヤク【天津条約】

- 一八五〇年代末から八〇年代にかけ、清国が結んだ条約のうち天津で調印されたものの総称。

- [ 一 ] アロー号事件(第二次アヘン戦争)の結果、一八五八年に英・仏・米・露四か国との間に結ばれた条約。中国におけるキリスト教の信仰・布教の自由、外国人の中国内の旅行の自由、漢口・南京の開港などを定めた。

- [ 二 ] 明治四年(一八七一)、日本との間で締結された修好条約。日本が結んだ最初の平等条約。日清修好条規。

- [ 三 ] 清仏戦争後の一八八五年にフランスとの間に結ばれた条約。

- [ 四 ] 明治一七年(一八八四)、朝鮮でおきた独立党クーデター(甲申事変)の事後に関してその翌年日本との間で結ばれた条約。四か月以内の日清両軍の朝鮮撤退、軍事教官派遣停止、将来における出兵の際の相互事前通告を定めた。

改訂新版 世界大百科事典 「天津条約」の意味・わかりやすい解説

天津条約 (てんしんじょうやく)

Tiān jīn tiáo yuē

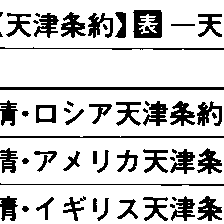

19世紀後半,天津において中国と諸外国とのあいだに結ばれた条約の総称。清朝政府は,諸外国との条約の交渉,調印が朝廷のある北京でなされることを嫌い,極力天津において行おうとした。また,1870年(同治9)以降には北洋大臣李鴻章が天津にあって交渉の任についたため,多くの天津条約が調印された(表参照)。内容は多様であるが,なかでも58年(咸豊8)6月26日,イギリス・フランス連合軍の威嚇の下に,清国欽差大臣桂良,花沙納とイギリス全権J.B.エルギン(1811-63)との間に結ばれた〈英清天津条約〉全56条は,以降の不平等条約の原型となった。その要点は,(1)外国公使の北京常駐あるいは随時入京を定め,公使は朝貢国の使節ではないとし,三跪九叩礼(叩頭(こうとう))をはっきり否定した。(2)条約港を11ヵ所増加し,牛荘(営口),登川(芝罘),漢口(1861),九江(1876),鎮江,台湾府(台南),淡水,潮川(汕頭),瓊州(けいしゆう),南京(1899),天津(1860年協定で追加),以上の開港を決定した。これにより開港場は華北および長江(揚子江)にまで広がり,外国商船の長江航行も定められて内河航行権獲得の先駆けとなった。(3)外国人宣教師の布教権(内地布教も含め)を認めるとともに,中国人の信教の自由も認めた。(4)外国人の内地への旅行,通商,開港場における土地家屋の租借,教会,病院,倉庫の建設が認められ,(5)領事裁判権の整備がなされた。(6)中国人の海外渡航が公認された。これは,アフリカからの奴隷売買を禁止する動きに伴う中国人,インド人労働力の需要増加に応えたものである。カリフォルニアの金鉱労働者やキューバ,ペルーの農園労働者として送り込まれるようになった。いわゆる〈クーリー(苦力)貿易〉である。(7)賠償金として400万両(テール)(フランスは200万両)が定められた。また,(8)上海における税則改訂会議の開催が定められ,同年11月8日,上海で中英通商章程10条(付海関税則)が調印された。その内容は,(a)賠償金の財源を確保するために,イギリス人に海関税務を援助させることを定め,外国人税務司制を全開港場に拡大し,かつ恒久化させた(総税務司)。(b)一般の輸出入品に対する税率は一律に従価5%,(c)内地通過税(子口半税)として従価2.5%,を納める(内地釐金(りきん)税の支払いは不要)。(d)アヘン(洋薬と呼び換えた)輸入を認め,100斤につき銀30両を輸入税とした。以上,天津条約および通商章程の締結により,イギリスは,中国に通商上,外交上,宗教上の要求を承認させ,不平等条約関係が形づくられた。

なお,1885年4月の朝鮮問題に関する日清間での条約もある。朝鮮の甲申政変の結果,日朝間で漢城条約を結んだのに対し(1885年1月),天津において伊藤博文と李鴻章のあいだで締結され,朝鮮からの日清両国軍隊の撤兵,両国軍事教官派遣の停止,朝鮮出兵の際の相互事前通告などを決めた。これによって朝鮮出兵に関して日清両国の立場は対等になった。

執筆者:浜下 武志

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「天津条約」の意味・わかりやすい解説

天津条約【てんしんじょうやく】

→関連項目安政五ヵ国条約|安平|海関|フランス領インドシナ|北京条約

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「天津条約」の解説

天津条約(てんしんじょうやく)

①〔1858〕アロー戦争中,1858年6月,英仏連合軍占領下の天津で締結された清露,清米,清英,清仏間の4条約。これらの条約で清国は,外国使節の北京常駐,外国人の内地旅行権を承認し,国内のキリスト教信者および伝道者に対する保護を約し,牛荘(ぎゅうそう),登州(とうしゅう),淡水,潮州,瓊州(けいしゅう)の開港を承認し,内乱平定後に外国船の長江航行および流域の4港を開港することなどを約した。だが清国政府内には,これらの条項に反対の意見が強く,ロシア,アメリカとは59年4月,6月に批准交換を完了したが,イギリス,フランス使節の入京を武力で阻止し,批准を拒絶した。このため清国は翌年秋,再度英仏連合軍の攻撃を受け,北京を攻略されて屈服し,10月に英仏両国との天津条約の批准交換を実行した。

②〔1885.4〕甲申(こうしん)政変の事後処理のため,1885年4月,伊藤博文と李鴻章(りこうしょう)が天津で会談し,締結した条約。両国軍隊が4カ月以内に朝鮮から撤退し,将来,いずれかが出兵する場合,それを相手側に連絡することなどを骨子とした。日清両国内には反発があったが,この条約によって,それ以後の約8年間,日清両国は朝鮮半島での武力衝突を回避できた。

③〔1885.6〕1885年6月に天津で締結された清仏戦争の講和条約。フランスがベトナムを保護国化したことから生じたインドシナをめぐる清仏間の戦争において清国の敗北が決定的になると,総税務司ロバート・ハートの仲介により,李鴻章とフランス全権バトノートルとが講和交渉を行い,全10カ条からなる条約を調印した。この結果,清国はベトナムの宗主権を放棄しフランスの保護権を認めることとなった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天津条約」の意味・わかりやすい解説

天津条約

てんしんじょうやく

中国の天津で、清(しん)国と諸外国の間で結ばれた条約の総称。(1)最初の天津条約は、アロー戦争(第二次アヘン戦争)に関連して、1858年6月に、ロシア、アメリカ、イギリス、フランスの順にそれぞれ結ばれた四つの条約である。すべて片務的最恵国待遇条項が規定されているから、一体をなすものともいえる。もっとも広範囲な対イギリス条約のおもな内容は次のとおりである。〔1〕外交使節の北京(ペキン)常駐、〔2〕内地旅行と揚子江(ようすこう)沿岸開港場への自由往来、〔3〕新たな貿易規則と関税改正のための会議の開催(これによってアヘン貿易が合法化された)、〔4〕開港場の増加、〔5〕キリスト教布教の自由。ほかにイギリス、フランス両国に対し、合計600万両の償金支払いなど。イギリス、フランスとの条約は、60年、両国連合軍の北京占領後、北京協定と同時に批准交換された。

このほかのおもな天津条約には、(2)1871年、日清(にっしん)両国が相互に対等の立場にたち、領事裁判権を互いに認め合って結んだ「日清修好条規」、(3)朝鮮での甲申(こうしん)政変に関連して結ばれ、両国軍隊の朝鮮からの撤兵、将来の出兵に際しての相互の通告などを約した1885年の日清天津協定、(4)清仏戦争に関連して、1885年にフランスと結んだ天津条約(ベトナムがフランスの保護国であることを承認した)があるほか、(5)1860年代に、ドイツ、ポルトガル、デンマーク、オランダ、スペインと、70年代にペルーと、80年代にブラジルと結んだ条約がある。

[小島晋治]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天津条約」の意味・わかりやすい解説

天津条約

てんしんじょうやく

Treaty of Tientsin

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「天津条約」の解説

天津条約

てんしんじょうやく

1アロー戦争の講和条約として,1858年に清国と露・英・仏・米4カ国との間に結ばれた条約。清側が批准に抵抗したため英仏2国は北京を攻撃し,60年北京条約を結ばせた。

21885年(明治18)甲申事変後の日清間の朝鮮問題をめぐる協約。事変に干渉した清国との問題解決のため,パークス駐清英国公使の仲介をへて,天津で伊藤博文・李鴻章両全権が7回の会談ののち4月18日,協約3カ条に調印。この協約で両国軍の4カ月以内の朝鮮撤退,軍事教官を朝鮮に派遣せず,外国人教官の選傭(せんよう)を勧告,将来,朝鮮に変乱・重大事件がおきて派兵する場合は事前に通知し合い,平定後は即時撤兵することを定めた。また付属文書で事変の際の清国兵による日本人殺害問題解決のため,確証があれば中国軍法により処分するとした。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「天津条約」の解説

天津条約

てんしんじょうやく

②1861〜64年,ドイツ・デンマーク・オランダ・スペインと結んだ通商条約

③甲申 (こうしん) 政変後の1885年,日本と清国とが結んだ条約

④清仏戦争の結果,1885年両国間で締結した条約

天津において清が諸国と結んだ条約の総称。

外交官の北京駐在,内地旅行の自由,賠償金の支払い,キリスト教信仰と布教の自由,港市の開放と貿易の承認,内河川の航行の自由などを定めた。この条約は1860年の北京条約の根幹をなした。

1858年の天津条約を基とした。

両国は朝鮮から撤兵し,将来出兵する際には相互に事前通告することなどを約した。

これによりヴェトナムは清の宗主権から離れた。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「天津条約」の解説

天津条約

てんしんじょうやく

甲申事変(1884)後,中国河北省の天津で伊藤博文と李鴻章が締結。(1)朝鮮からの両国撤兵,(2)軍事教官の派遣停止,(3)出兵の際の相互事前通告,などの3カ条を取り決めた。これにより日本は,朝鮮において軍事的には清国と対等の立場となった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の天津条約の言及

【アヘン(阿片)】より

…南京条約で香港がイギリスに割譲され,ここが大きなアヘン輸入基地となり,さらに開港した5港の近くに南墺(ナモア)や呉淞(ウースン)などの輸入基地が作られたことも,輸入急増の大きな要因となった。 第2次アヘン戦争(1856‐60)の中間で結ばれた天津条約(1858)の税則で,アヘンに1箱あたり30テールの関税を課すことが決められ,これによってアヘン貿易は〈合法化〉され,アヘンの名は〈洋薬〉と改名された。インド産アヘンの中国輸出のピークは,価格でみると1880年であり,20世紀に入って国際的な反対が強まるまで続いた。…

【安政五ヵ国条約】より

…(8)条約を締結している国の一つが,日本から新たな権利を獲得したときは,これは直ちに条約締結国のすべてに適用される。 (5)(7)(8)の関税率の協定制度,領事裁判権,片務的な最恵国待遇の3条項は,同年,アロー戦争(第2次アヘン戦争)の敗北によって清がロシア,アメリカ,イギリス,フランスの4ヵ国との間に結んだ天津条約の中にも盛りこまれているもので,不平等条約の根幹をなす条項である。明治政府の条約改正の努力によって,この3条項が撤廃され,対等の条約が施行されたのは99年のことであった。…

【雲南問題】より

…74年サイゴン条約でフランスがベトナムを保護領化すると,ベトナムに対する宗主権を主張する清朝はこれに反発し,84年の清仏戦争に至った。清朝軍と劉永福の黒旗軍はベトナム北部に進軍するが,後に戦線は拡大し,フランス軍はソンタイ,基隆(キールン),馬江で清軍を破り,85年パトノートル公使と李鴻章は天津条約を結んだ。内容は雲南,広西,広東における国境陸路貿易を規定し,また中国が鉄道を敷設するときはフランスの業者に相談することとされ,後の雲南鉄道建設の布石となった。…

【関税自主権】より

…欧米先進諸国の植民地支配の拡大のなかで多くの国は不平等な関税協定を押しつけられたのである。たとえば中国では,1856‐58年の第2次アヘン戦争の結果,清国は天津条約を押しつけられ,輸出入とも従価5%基準従量税という関税率を強制された(関税問題)。日本も1858年(安政5)の日米修好通商条約により治外法権,協定税率,最恵国条項を主要内容とする不平等条約を強制され,さらに66年(慶応2)の改税約書により天津条約とほぼ同様の輸出入一律従価5%の従量税率が協定されたのである。…

【九江】より

…南朝により尋陽郡治が置かれて以来,江州,九江郡などと名称は変わっても,江西北部地区の中心で,茶や米の農産物,景徳鎮からの陶器,木材などの集散地として発展した。清末には,1858年(咸豊8)の中英天津条約で,漢口~上海間の要港として開港された。解放後,省直轄市となり,別に九江県があり,県治は市の南西の沙河鎮に置かれている。…

【清仏戦争】より

…ここに総税務司ロバート・ハートが仲介にのりだし,総税務司のロンドン局長ダンカン・キャンベルにフランス政府との秘密交渉を命じた。その結果,85年4月に李=フルニエ協定を確認するパリ議定書が作成され,それに基づいて同年6月に天津でフランス公使パトノートルと李鴻章との交渉がおこなわれ,同月9日に全文10ヵ条から成る天津条約が締結されて戦争は終結した。 この条約で清は間接的にベトナムに対する宗主権を放棄し,ここに伝統的朝貢体制の一角が崩された。…

【バーリンゲーム】より

…任期が終わって帰国するときに,彼は欧米へ派遣される中国使節団の首席全権に任命された。68年のいわゆるバーリンゲーム使節団であり,同年に予定された天津条約の改訂をにらんで,列強諸国に〈協力政策〉の必要性を改めて確認させることがその使命であった。使節団は欧米諸国をまわって70年10月に帰国したが,バーリンゲームは同年2月にロシアのセント・ペテルブルグで客死した。…

※「天津条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...