デジタル大辞泉

「居待月」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

いまち‐づきゐまち‥【居待月】

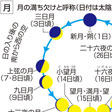

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 ( 少し遅れて出るので、すわって待つところから ) 陰暦一八日の月。一説に、一七日の月とする。季語として特に八月一八日の月をいう。居待ちの月。居待ち。→立待ち月・寝待ち月。《 季語・秋 》 〔八雲御抄(1242頃)〕

- [ 2 ] 枕 月が明るいというところから同音の明石(あかし)にかかる。

- [初出の実例]「座待月(ゐまちづき) 明石の門ゆは 夕されば 潮を満たしめ 明けされば 潮をかれしむ」(出典:万葉集(8C後)三・三八八)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

居待月

いまちづき

陰暦18日の夜の月。『万葉集』に「座待(いまち)月」とあるように、この夜の月の出は遅く、座してその出を待ったところから出た名という。限定的には、とくに仲秋の名月に続く陰暦8月18日の夜の月をいい、和歌や俳諧(はいかい)に多く詠まれている。「座待月明石(あかし)の門(と)ゆは 夕されば潮を満たしめ 明けされば潮をかれしむ」(『万葉集』3、作者不詳)とあるように、この夜の月は明け方近くまで明るいところから、「明(あ)かし」と同音の「明石」に掛かる枕詞(まくらことば)としても用いられている。

[宇田敏彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by