精選版 日本国語大辞典 「度量衡」の意味・読み・例文・類語

ど‐りょう‐こう‥リャウカウ【度量衡】

- 〘 名詞 〙

- ① 長さと体積と重さ。また、それらをはかる単位。現在、長さはメートル、体積はリットル、重さはキログラムで表わす。

- [初出の実例]「寸 スン 説文曰度量衡(トリャウカウ)以レ粟生レ之」(出典:元和本下学集(1617))

- ② 「どりょうこうき(度量衡器)」の略。

- [初出の実例]「我国是迄の度量衡には一定の制なく」(出典:東京日日新聞‐明治二二年(1889)一〇月九日)

改訂新版 世界大百科事典 「度量衡」の意味・わかりやすい解説

度量衡 (どりょうこう)

weights and measures

語義と出典

度,量,衡の3文字は順に,長さ,体積,質量を意味し,同時にそれぞれをはかるための道具(ものさし,枡,はかり)や基準を意味する。なお衡と類縁の文字で権(けん)というのもあるが,これは,はかりそのものではなく,分銅のほうを指す。これら4文字をさまざまに組み合わせた語が古くから用いられており,例えば度量という語は,人の心の広さを指すのに用いられ,また他方では度量衡,度量権衡などの語と同義的にも用いられて,〈長さ,面積,体積,質量をはかること,これらの量をはかるための道具や基準,また,それらにかかわる法律的,行政的な制度ないし公共的な協約〉を指すものと解されてきている。

これらの語の出典として,中国の史書や古典のうち《書経》《国語》《礼記(らいき)》《周礼(しゆらい)》《史記》などもあげられるが,この種の書では,度量衡を正しく定めることの政治的な意義が強調されている場合が多いようである。度量衡の,より実際的な,いくらか技術的な叙述は,例えば《漢書》の律暦志に見え,度は長短,量は多少,衡は軽重を知ることだといった説明や,度の起源は〈黄鐘(こうしよう)〉という笛の長さであって,黄帝(伝説上の帝王)が人を昆侖(こんろん)に派して求めた竹でこの笛を作ったなどの史談もしるされている。この史談は,《十八史略》のような簡明な史書を通じて近代の中国,日本に伝承され,広く知られるようになった。

度量衡という語の日本での初見は,《続日本紀》の大宝2年(702)に記す〈はじめて度量を天下諸国にわかつ〉であろう。この記載は,大宝律令の制定に対応するもので,その内容は,基本的には,中国の唐の制度の引き写しと考えてよい。下って《延喜式》(927)には,度量権衡の語が見られる。近世の文献から2例だけあげれば,狩谷棭斎は《本朝度量権衡攷》(1835)を著して中国,日本の度量衡の脈絡を考証し,青山幸哉は《西洋度量考》(1855)を編述して西欧の度量衡を体系的に紹介した。

なお度量衡に対応する西欧語は,英語weights and measures,フランス語poids et mesures,ドイツ語Mass und Gewichtなどであって,質量(weights,poids,Gewicht)と長さ・体積(measures,mesures,Mass)との並列という表現になっている。

史上の度量衡

中国の《書経》の後につけられた注疏(ちゆうそ)を見ると,〈度はこれ丈尺,量はこれ斛斗,衡はこれ斤両〉とあり,国の法制度としてこれらを等しくしておくのだといった説明がなされている。ここにいう丈,尺,斛(石とも書く)などは,ものごとを数量的に表現するための〈単位〉の呼名である。つまり,上掲の文は,度,量,衡それぞれの代表的な単位の名称を二つずつあげているものと解される。史上の度量衡について述べる場合,まず,このような単位の名称を正しく列挙する必要があるが,次には,その単位の実体,たとえば1丈とはどれだけの長さなのかを解明しなければならない。そのような研究はすでに数多く発表されているが,古代から近代まで,しかも地球上の諸文化圏にわたって調べ上げることは容易ではなく,ましてや諸時代,諸地域の度量衡の相互関係を系統的にとらえることはきわめて困難である。以下,著名な度量衡体系についての代表的な解釈を素材として,略述する。なお,ある量の基準が一つ定められた後に,それの何倍かを表す補助的な基準(倍量)や,何分の1かを表す補助的な基準(分量)が定められることが多いので,それらのうちの主要なものについても述べる。

起源

度量衡の起源は大別して次の五つに含まれるであろう。(イ)腕や足の長さ,腰まわりなど,人体の諸部分の寸法,(ロ)穀粒の長さや質量など,自然物のサイズ,(ハ)たる1杯の体積など,道具のサイズ,(ニ)1日に歩くことのできる道のり,半日で耕すことのできる農地の面積など,人や家畜の能力,(ホ)特定の周波数の音を発する笛の長さなど,物理法則。いうまでもなく現今の精密測定の基準とする諸単位は,もっぱら(ホ)に着目する方法で厳密に定義されるが,史上の度量衡の名称や実体を理解するためには,(イ)~(ホ)にも注意する必要がある。

度(長さの基準)

(1)人体の部分の寸法による度 古代エジプトで数の100を表すのに用いられた記号は,長さをはかるための綱の形になぞらえたものであったと解されており,そこに,上記(ハ)の系統の〈度〉の古い例をうかがい知ることができるが,その基準は腕の長さ(ひじから中指の先までの長さ)で定められていた。ここに(イ)の考えの代表的な例が見られる。そしてこれがラテン名クビトゥムcubitum(ひじの意)を経て近代ヨーロッパの〈度〉の一系統に引きつがれ(イギリスのキュービットcubit,約46cm),また,その2倍に相当する単位(イギリスのエルell,ドイツのエルレElleなど),そのまた2倍に相当する単位(これは,左右に広げた両手の先の間隔に相当するものとも解され,その例は,中国・日本の尋,イギリスのファゾムfathom,ドイツのクラフテルKlafter,フランスのブラッスbrasseなどに見られる)をもたらした。ただし長年月の間には取違えも生じた模様で,イタリアのブラッチオbraccio,オランダのエルelなどは,本来の腕の長さとも,その2倍または4倍とも解されて,混乱をひきおこした。そのほか,古代インドの〈度〉の一つであるハスタhastaも,腕の長さに由来し,その実長は約50cmと解されている。

〈度〉のもう一つの重要な系列として〈足のかかとからつま先までの長さ〉に関するものがあげられる。ラテン語ペスpes,英語フートfoot,ドイツ語フースFuss,オランダ語フートvoet,フランス語ピエpied,イタリア語ピエーデpiedeなどがその例であることは,語義からも直ちに理解されよう。ただしその実体はあいまいで,地域による差が著しかった。例えばロンドンの1フートは古くから30.5cmほどで,現今のフートと事実上等しいが,ドイツのプロイセン地方のフースは約38cmという長いものだった。

(イ)に属する系列の第3には,〈親指と中指(または小指)とを広げたときの指先の間隔〉をあげるべきであろう。指を広げて事物にあてがうという動作を反覆すればその事物の寸法を推測することができるので,この間隔を基準に選ぶという考えは諸地域でとり上げられ,イギリスのスパンspan,ドイツのシュパンネSpanne,中国の尺,日本のあたなどの単位を生み出した。尺という字の象形文字としての起源は,まさしくこの動作を表している。ただしこの単位の実体もあいまいであって,尺についていえばおよそ20~32cmにわたっていた(一般に時代が下るにつれ実長はのびた)。

(イ)の系統に属するものは,以上のほかにもいろいろあり,4本の指を並べた幅(日本のつか,イギリスのパームpalmなど),親指の幅(中国の寸,ドイツのダウメンDaumen,オランダのドイムduimなど),人差指または中指の幅(イギリスのディジットdigit,フィンガーfingerなど),げんこつの大きさ(ドイツのファウストFaust)その他,実例はきわめて多い。ただしそれらすべてが独立に基準として採用されたわけではなく,〈パームはディジットの4倍〉のように,いわゆる倍量または分量として間接的に定められた場合もあった。

(イ)の系統の話の最後に,語義も実体も複雑なものを例示しておく。イギリスのインチinchはもともと親指の幅で定められたが,語義のうえでは12分の1の意のラテン語ウンキアunciaに通じ,1/12フートを表している。ドイツのツォルZollも,インチにほぼ等しい長さであるが,この語は,親指とも1/12とも無縁である。また,イギリスのヤードyardは,既述のエルellそのものとも解され,あるいは腰まわりの長さとも解されているが,語義は〈さお〉であって人体の寸法とは無縁である。

(2)自然物のサイズによる度 次に(ロ)の系統の例を示す。もっとも広く行われたのは,その地の主要な穀物(麦,アワ,キビなど)の粒の長さや幅で定めた〈度〉であり,中国の分,インドのヤーバマージャyavamadhyaに実例が見られる。その際,極端に小または大である粒は除外するといった操作が加味されることもあったそうで,そこには標準化の手法や統計的な処理法の素朴な適用の跡を認めることができる。なお,穀粒を縦に並べたのか横に並べたのか,注意する必要がある(とくに中国の場合)。

(3)道具のサイズによる度 (ハ)の系統の例としては,長さをはかるための綱や糸にちなむものがあり,既述の古代エジプトの数記号もそれと間接的に関係していたわけだが,これも既述のドイツのクラフテルは,ファーデンFaden(糸の意)とも呼ばれ,測定用具としての糸との関連をうかがわせるところがあった。なお,長さではなく速さの単位としてだが,イギリスのノットknot,ドイツのクノーテンKnoten,フランスのニューnœudは,糸の結び目を意味するが,それを使う速度判定法との関連で,航海速度の単位に名をとどめている。

(4)人や家畜の能力による度 今度は(ニ)の系統の話であるが,一定時間内に進む道のりのたぐいのものがいくつも知られている。人間が歩くときの歩幅による単位(英米のペースpace=約76cm,ドイツのシュリットSchritt=71~75cm),同じく複歩による単位(古代中国の歩や古代ローマのパッススpassus=約148cm,後者の1000倍のミレ・パッスムmille passuumが,後のマイルにつながる)から始まって,スタディウムstadium(複数はスタディアstadia)やその倍量,あるいは1日に歩くことのできる距離(古代ゲルマンのラスタrasta),車で1日に移動できる距離(古代インドのヨジャーナyojana)その他,さまざまな例がある。ちなみに1スタディウム(ギリシア語ではスタディオン)とは,日の出の最初の光を認めた一瞬に歩き始めた人が,日輪の下縁が地平線を離れる一瞬までに進む距離を意味し,約180~200mと解されている。古代のオリンピック競技のコースは,長さ1スタディオンに作られた。今日,競技場をスタディアムと称するが,この呼び方は,古代の度(スタディオン)を出発点として生まれたのである。

(5)物理法則による度 最後に(ホ)の系統の史実に触れる。すでに言及した中国の黄鐘という笛の話は,きわめてユニークなので,ひととおり説明しておく。古来,中国では律(音の周波数の基準,また,おそらくは音楽の演奏様式の基準)が典礼上の意味もあって重視され,六つの律が万事の根本だとされてきたが,所定の周波数の音を発する笛の長さは一定であるはずなので,そこに〈度〉の基準を求めるという考えが生まれた。それをめぐる伝承や史談の当否は論断しがたいけれども,1972年に中国湖南省の長沙古墳の発掘の際,陽律,陰律あわせて12本の基準笛が見いだされ,黄鐘管の長さは17.65cmと実測されたので,この史談に新たな関心が寄せられるようになった。ただし,この笛の長さを,1尺ではなく9寸としていたこと,また,元来はクロキビ90粒の長さに合わせて笛を作ったとも解されることなど話の筋道は一本調子ではない。

とはいえ,音の周波数と笛の長さに関する物理法則が巧みに利用されている点や,物体の振動とその共鳴ということに着眼が置かれている点は,高度に科学的であって,現代の長さの単位である〈メートル〉をめぐる論議を連想させるところがある。

面積単位

単位の長さに等しい辺をもつ正方形の面積を考えて,それを面積の基準に選ぶという発想は,古代文明の中にすでにあったといわれる。そこで,面積の単位は,古くから長さの単位の平方(2乗)で,例えば古代ローマではラテン語でペスの平方と定められてきたが,それらとは別に,(ニ)の系統の能力方式による面積単位が各地各様に用いられていた。ラテン語ユグムjugumは牛につけるくびき,ユンゴjungoはくびきをつけて牛を働かせることを意味するが,これらの語から出たユゲルムjugerumが面積単位の名になり,イギリスではヨークyoke,ドイツではヨッホJoch,ユックJuckなどと呼ばれるに至った。くびきでつながれた牛が1日の間に耕すことのできる耕地面積といった内容のものであるが,当時の農作業のありさまに即して評価をし直すのは困難であるから,これらの面積単位の実態をつきとめることは不可能に近い。その同類として,イギリスのエーカーacre(語義は,ラテン語アゲールagerやドイツ語アッケルAckerと同じく耕地),ドイツのモルゲンMorgen(語義は午前中)やターゲスウェルクTageswerk(語義は1日の仕事)をあげることができる。

量(体積の基準)

面積の場合の平方と並んで,体積の単位については長さの単位の立方(3乗)の考えが用いられたが,そのほかに,ひと握り,ひとすくいといった(イ)系統の基準の例も見られた。しかし,主流はむしろ(ハ),すなわち道具方式のほうにあった。ます(枡)に関する歴史的事実は,前25世紀あたりを起点として,西洋,東洋にわたり数多く知られている。ここでは,語義のたどりやすい例をいくつか示すにとどめる。イギリスのバレルbarrel(たる),ガロンgallon(椀),フランスのアンフォールamphore(かめ),ショプchopとショピーヌchopine(大小のジョッキ),ドイツのアイメルEimer,ファスFass,オームOhm(たる),ザイデルSeidel,クルークKrug,ショッペンSchoppen(ジョッキ),オランダのボッテルbottel(びん),レーペルlepel(さじ),クルースkroes(コップ)。

衡(質量の基準)

質量(ないしは重量,ただし厳密にいえば重量は力の一種であって,質量とは峻別(しゆんべつ)されなければならない)の測定に関する歴史は,前数十世紀の時代にさえさかのぼりうるといわれるが,伝承されている史料のうちでもっともポピュラーなのは,古代エジプトのパピルス〈死者の書〉にしるされたてんびんの図であろう。そこには,霊魂と羽毛との比較計量のありさまが描かれているが,当時の〈衡〉がこの羽毛によって定められていたわけではない。古代オリエント諸国にほぼ共通して,(ロ)の自然物方式が行き渡っており,小麦の粒による質量基準が定められていた。小麦180粒の質量で決めた単位の呼名は,シェケルshekel,シクルsicle,シクルスsiclusなどと地域により異なり(聖書の邦訳ではシケル),実体も8~11gほどの幅を示していた。そして,このシェケルの倍量としてタレントtalent,ミナmina(またはミネmine)という単位が使われたが,近代西欧の衡であるポンドやキログラムも,どこかでミナの跡を引いているといわれる。それはともかくとして,イギリスの伝統的な単位グレインgrain(日本ではグレン,ゲレーンともいう)は文字どおり穀粒によるものであり,古代インドの衡の一つであるグーニャguñjaも,ある種の豆(一説ではトウアズキabrus precatorius)の種子によるものと解されている。また,宝石の質量を表すのに今も使われるカラットcaratという単位の名は,アラビア語キラト,スペイン語キラーテquilateに由来するが,これも豆の一種である。中国の衡においても,クロキビが中心的な役をした。

度量衡の管理

度量衡は政治,経済とも深くかかわり合う。一国の政治,経済の円滑な運用をはかろうとすれば,為政者は,度量衡を整然と定め,それを具体的に示すための標準器をつくり,かつ,日常のあらゆる機会になされる公共的な測定の適正さを確認しなければならない。そこで,多くの場合に,度量衡に関する法律が制定され,それに則した行政,司法の業務が実施されることになる。すぐれた為政者が度量衡の制定,統一,維持に意を用いたという例は,秦の始皇帝,中世ヨーロッパのカール大帝,日本の豊臣秀吉,イギリスのエリザベス女王(1世)などに見られる。秀吉の場合,検地の実施と体積基準(いわゆる京枡)の制定が著名である。このような事情から,度量衡には,政治と科学技術との接点という性格が伴うことになる。基準を具体的に示す標準器を作るといった段階では,科学者,技術者の働きが顕著になる。中国の黄鐘管も標準器の一種と解されるが,その製作には,古い時代の(真偽の定かでない)泠綸(れいりん),漢代の途中の新の時代の劉歆(りゆうきん)などの学者が参画したと伝えられている。

劉歆の考案に帰せられているもう一つの標準器は,円筒形の銅製枡で,劉歆銅斛と名付けられた(斛の字については既述した)が,後に嘉量,漢嘉量,新嘉量などと呼ばれ,台北の故宮博物館に収められている。要するに円筒の直径と深さとを決めて体積の基準を定めたものであるが,体積の基準の根源は実は例の黄鐘管の体積にあるとし,しかもそれはクロキビ1200粒を入れる体積だとする。体積の基準が多義的であったようにも思われるが,現実には〈嘉量〉の容積が常用の基準にされたのであろう。〈井戸水を満たし……〉と銘文にしるされているのは,他の容器の体積との比較や倍量の構成のための具体的手段を教えるものと解される。

時代も地域もまったく異なるが,これとよく似た標準器が17世紀にドイツの天文学者J.ケプラーの手で作られた。これも円筒形で,直径は1エルレ,深さは2フースとし,体積を1アイメルと定め,また,これにドナウ川の水を満たしたときの質量の2/7を1ツェントネルZentnerと定めた。

日本では円筒形の枡はまれで,もっぱら方形のものが用いられた。江戸期には枡座が基準統一に寄与したが,国定の基準器を欠いており,明治初期に混乱が生じた。

数の体系と度量衡

度量衡は,数の表し方ともかかわりをもつ。古代オリエントのシュメールでは,数の位取りも主として六十進法で行われていたが,度量衡のほうではいっそうはっきりと六十進法が活用されていた(例えば〈衡〉については1タレント=60ミネ=60×60シェケル)。それと比べれば,古代ローマの度量衡では十二進法が優勢であったといわなければならない。その伝統は,1インチ=1/12フート,1オンス=1/12ポンドという関係の中に生きながらえている。既述のインチinchとともに,オンスounceもラテン語unciaを語源とするが,unciaは1/12を意味する。また,古代インドの量の場合のように,四進法が強調されていた例もある。

数の表現が十進法に集約された経緯から考えれば,度量衡(とくに,既述の倍量・分量の構成)についても十進法が早くから導入されていてよかったはずなのだが,西欧での事態の推移は意外に緩慢であって,正しい認識が得られたのは,オランダの学者S.ステフィンの著書《10分の1についてDe thiende》(1585)以後のことに属する。ところが,中国(およびたぶんモヘンジョダロ)では,古くから度量衡にも十進法が採用されていた(秦の始皇帝が6尺を1歩としたときの6は,陰陽五行説に基づくものであって,例外と考えるべきであろう)。中国の伝統を受けついだ日本の史上の度量衡(尺貫法と呼ばれた)においても,十進法が優位を示していた。

十進法による度量衡の体系が全世界的な規模で論議され始めたのは,18世紀末のメートル法創始期になってからのことである。その理念は,現代の国際単位系(SI)普及という企ての中に結実しつつあるが,度量衡の体系を十進法に整合させるというこの全世界的な事業は,中国での史上の成功とは対照的に,今日なお貫徹されているとはいえない。

度量衡から計量へ

幕末期の日本では,国定標準器はなかったものの,尺と升(しよう)と貫とをもとにした度量衡の(基本的には十進法による)体系がいちおう整備され,当時の社会の要求を満たしてはいた。しかし,既述の狩谷の著書やその当時の尺度,枡の実態から判断する限りでは,正確な基準器に基づく単一の度量衡体系が整備されていたとはいえない。明治維新を機として,政府は,1870年に大蔵省に度量衡改正掛を設けて新時代にふさわしい度量衡の策定に着手したが,伝承されてきた各種の尺度や枡のうちのどれが真の基準であるのかを決し得ず,折衷案あり急進案ありの状況下で一時しのぎの施策を続けざるを得なかった。

しかし数年を経てしだいに正しい見解が定着し,伝統的な度量衡をほぼ具現すると同時に国際的なメートル法の単位との関係も明示された新しい体系が作られて,1875年の度量衡取締条例が成立した。この条令は度量衡の製作,販売,検査などの制度を定めたものであって,単位には言及していないが,この時期に,長さについては1尺=10/33m,質量については1匁=3.75621gというメートル法単位への結びつけが採用され,さらに1升=6万4827立方分の関係を経由して体積の単位もメートル法に結びつけられたのである。ちなみにこの75年はメートル条約成立の年でもある。日本の条約加盟はその10年後の85年までもちこされたが,取締条令の時期に,表むきではなかったにせよ,メートル法の単位が典拠に選ばれたということは,歴史的に意義深い事実であったといえる。

その後の国内事情については,度量衡法の公布(1891)および施行(1893),中央度量衡器検定所設立の勅令公布(1903),田中館愛橘の国際度量衡委員会委員就任(1907-31),度量衡法改正(1909および1921)などが重要である。1921年の法改正は,メートル法への統一の方向を示すものであって,その公布の日である4月11日は後に度量衡記念日またはメートル記念日と呼ばれるようになった。同じ年に,当時の皇太子・裕仁親王は,国際度量衡局を訪問,参観した。

メートル法への統一は,1930年代の反動期を経て,58年にようやく結実するのであるが,その間,度量衡法は全面的に改められ新たに計量法が成立し(1951),その公布の日である6月7日が計量記念日と名付けられた。上記の検定所の名は,中央度量衡検定所(1913),中央計量検定所(1952),計量研究所(1961)と順次に変更され,地方自治体の度量衡検定所なども計量検定所,計量検査所のように改称された。

これらの名称に登場した計量という語は,度,量,衡の範囲をはるかにこえた諸量の測定と基準を意味し,計測という広い学術領域のうちの〈公的に取り決めた標準を基礎とする分野〉を指す用語として定着した。ちなみに現代中国では,測定や計測のことを量測,計測,量度,計量などの文字で表す。なお,metrologyという用語に対して,かつては度量衡学または権度学の語を当てたこともあるが,現今,日本では測定学,中国では計量学の語を当てることになっている。こうした推移の結果,度量衡という語の現代社会における用例はしだいに減少し,公用語としては,(1)メートル条約加盟国の政府の代表で構成され,条約運用の最高機関として機能する国際度量衡総会Conférence Générale des Poids et Mesures,(2)国籍を異にする17人の専門家で構成され実務や研究計画を掌理する国際度量衡委員会Comité International des Poids et Mesures,(3)パリ郊外セーブルに所在し実験研究と国際連絡を担当する国際度量衡局Bureau International des Poids et Mesuresの三つにおける以外には,事実上見られなくなった。

なお,ヨーロッパについては〈メートル法〉〈ヤード・ポンド法〉,日本については〈尺貫法〉〈ものさし〉〈はかり〉〈枡〉の項目を参照されたい。

執筆者:高田 誠二

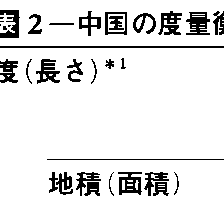

中国の度量衡

中国文化圏では早くから度量衡の発達が見られ,もっとも早い時代に標準器の考えが生まれ,それが出現した。尺度では安陽の殷墟(いんきよ)から出土したと伝えられる骨尺と牙尺が考古学的には最古のものさしであり,いずれも十進法による目盛がなされている。西周の青銅器の銘文には寽や勻という重さの単位の名称も見られ,度量衡器が広く通行していた証拠となる。後に編纂(へんさん)された《礼記》の明堂位に,周公が〈礼を制し,(音)楽を作り,度量を頒し〉たと書かれているのは,度量衡の管理が古くからなされた事実を反映している。《周礼》の記載には周王朝の度量衡の管理のあり方を記述した個所があり,天官の内宰が度量衡の制度を発布し,秋官の大行人が標準器の統一の職務を掌握し,さらに地官の質人が地方の市場の度量衡を管理したとある。これらの文献は戦国末から漢代にかけて編纂されたものであるが,周代の社会と経済のあり方と度量衡制との関係を反映している。

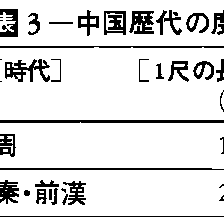

春秋時代には生産力が増大し,土地私有が現れるようになると,各諸侯の国々では田賦をはじめとする賦税の徴収など,封建生産関係のなかで度量衡の整備が進んだ。春秋斉の国の右伯君銅権,楚の国の銅環権などの分銅が考古学的な証拠である。《左伝》の昭公3年(前539)の記事には,量目の升,豆(4升),区(4豆),釜(4区),鐘(10釜)が見え,陳氏が台頭した前5世紀の斉の国では四進法の容量が普及した。陳氏のもとの斉の国では容量の単位が五進法に変えられ,また現存する子禾子銅釜,左関銅 に見られるように標準量器も作られた。戦国の秦の国では商鞅(しようおう)の変法が実施され,畝積制を含む土地改革がなされるとともに,〈斗桶,権衡,丈尺〉の度量衡を標準化する法が実施され,前344年には標準量器の商鞅銅方升が作られ,秦の始皇帝による中国全土の度量衡統一の基礎となった。前221年始皇帝はみずからの詔を刻ませた標準となるべき分銅(銅権,鉄石権)と枡(銅方升)を作り,同時に尺度や車軌も統一させた。中央集権下の水利工事,長城・道路の修築,宮殿建築および商品の交換,賦税の徴収,俸禄の給付などにとって度量衡の統一は重要な意味をもったばかりでなく,その後の中国の度量衡制度の確立の基本になった。秦代には同時に度量衡を1年に一度定期的な検査が実施された。この事実は湖北省雲夢から出土した秦簡の《工律》の規定によってわかり,また《効律》には誤差の範囲に応じた罰則が記載されている。

に見られるように標準量器も作られた。戦国の秦の国では商鞅(しようおう)の変法が実施され,畝積制を含む土地改革がなされるとともに,〈斗桶,権衡,丈尺〉の度量衡を標準化する法が実施され,前344年には標準量器の商鞅銅方升が作られ,秦の始皇帝による中国全土の度量衡統一の基礎となった。前221年始皇帝はみずからの詔を刻ませた標準となるべき分銅(銅権,鉄石権)と枡(銅方升)を作り,同時に尺度や車軌も統一させた。中央集権下の水利工事,長城・道路の修築,宮殿建築および商品の交換,賦税の徴収,俸禄の給付などにとって度量衡の統一は重要な意味をもったばかりでなく,その後の中国の度量衡制度の確立の基本になった。秦代には同時に度量衡を1年に一度定期的な検査が実施された。この事実は湖北省雲夢から出土した秦簡の《工律》の規定によってわかり,また《効律》には誤差の範囲に応じた罰則が記載されている。

成文化された度量衡の制度の最初の専論は漢の時代で,《漢書》律暦志である。この書は音楽の十二律管の黄鐘の管に度量衡のすべての数値を導く原器的な位置を与えて,自然哲学的な議論がなされている。長さを測る五度は,分,寸,尺,丈,引で,クロキビ(秬黍)の中くらいの粒を並べると90粒分が黄鐘の管の長さになり,その1粒ぶんを1分とし,十進法によって10分を1寸,10寸を1尺,10尺を1丈,10丈を1引とする。容量の五つの単位は,黄鐘の管にクロキビを入れると1200粒で管が満ち,これと同じ容量の水を1龠(やく)とし,2龠を1合とし,10合を1升,10升を1斗,10斗を1斛(こく)とする。この五量を一つの器に備えた嘉量が後9年,新の王莽(おうもう)のときに作られた。その構造は〈参天両地〉という易の思想に従って,上方に合と升と斛の三つの枡が,下方には龠と斗の二つの枡が一つに組み合わされた銅製の標準器であった。衡つまりてんびんによって軽重を測るための権,すなわち分銅には,度と量と同じく5種がある。五権は,1龠に容る1200粒のクロキビの重さを12銖とし,その2倍の24銖を1両とし,16両を1斤,30斤を1鈞,4鈞を1石とした。この度量衡の体系は劉歆を中心とした学者らによって秦代以降の度量衡が易の理念と易の数によって整理,統一されたものであった。魏晋南北朝時代は後漢の度量衡が踏襲されたが,単位の量目が増加した点が目だち,結果として1尺の長さは約28%長くなり,量器と権衡については2倍をこすほど増加した。こうした度量衡の量目の増加については,唐の李淳風が《隋書》律暦志のなかで考証している。隋の文帝は581年に全土を再統一すると,増加した量目に従って度量衡を統一し,それを固定化した。

唐代は隋の制度を受け継いだが,生産の発達,経済的な繁栄を反映して,南北朝期以来見られた常用尺の増大が見られた。《唐六典》巻六十六によれば,唐代には大小の二つのシステムがあり,小尺の1尺2寸が1大尺に,3小斗が1大斗に,3小両が1大両にあたる。官民の日常用には大制のほうが用いられ,鐘律の調律,太陽の晷影(きえい)の測定,湯薬の調合などの科学的な目的や礼服の制度などについては小制のほうが用いられた。唐代の度量衡の管理と標準器の製作は大府寺が掌握した。《唐律疏議》雑律の規定によれば,毎年8月に量目を正し,規定に合わない度量衡器具を使用したり,それを私造したりすることを禁止した。唐以後の宋,元,明,清の時代は唐制を踏襲し,基本的には同一のものであった。しかし,ものさしや枡の単位の量目は変化し続けた。宋代の布帛(ふはく)を収めさせる官尺は,宋初は31cm弱であったのに,宋末には32.9cmにまで伸び,あるいは地方によって浙尺や淮尺などの長さには差異があった。量器の増大も続き,5斗を1斛とし,2斛を1石と改めるまでになった。明代中葉は資本主義の萌芽も見られ,貨幣経済が進んで,貨幣で地租を収める形態も出現したが,官府ではきびしく度量衡を規定したにもかかわらず,量目の増大が進んだ。

地積の制度は,周の制度では6尺を1歩とし,100平方歩を1畝(小畝)としたが,秦の孝公に仕えた商鞅は周の井田を廃して阡陌の制を開き,240平方歩を1畝(中畝)とした。この秦の制度は,頃(けい)という単位(1頃=100畝)とともに漢代を経て,清代まで継承されることになった(斉の制度には大畝360平方歩があったという)。畝法に対して360歩を1里とし,5尺平方を1歩とする歩里法が併用された。容量を表す単位としての石は,本来は1石=120斤とする重量の単位であった。秦・漢以後は1斛=10斗とする容量の単位があったにもかかわらず,斗と石を併せて用いて斛を石といったが,宋代になって10斗を1石とし,5斗を1斛とするようになった。民国はじめの1915年からは斛のほうを廃止して,石のほうだけが用いられるようになった。また民国政府になって公にメートル法が採用され,度量衡は公尺(メートル),公升(リットル),公斤(キログラム)が標準になった。

中国古代の度量衡の発達と数学や科学的な知識との結びつきも無視できない。前344年に作られた商鞅銅方升は〈度を以って容を審(つまび)らかにし〉たもので,161/5立方寸を1升として,尺度の数値と容量の単位を結びつけたものである。《周礼》考工記の斉の国の標準量器の記載は,青銅の合金と鋳造の技術に言及するとともに,器の重さ,鬴(釜),豆,升の三つの量器のサイズを書き,これら三つの枡を合わせて一つの標準器に鋳造したという記述がある。枡の容積を導き出すためには数学の公式が必要であるが,1世紀初めの新の王莽の嘉量には円周率の値として3.1547が用いられており,漢代にまとめられた《周髀算経》が書く〈径三而周三〉という値より正確になっている。重量をはかるためのてんびん(衡)の出現は遺物で見る限り春秋時代より前にはさかのぼらないが,春秋中・末期の楚の国では金の貨幣をはかるために木製てんびんと銅の環権(リング状の分銅)が用いられ,最小の分銅は1銖(約0.6g)で,かなり精密なものであり,しかも春秋末期までにはてんびんばかりが広く普及した。他方,《墨経》にはてこの原理の力学的な議論があって,理論的裏づけもなされた。尺度の用途別の広がりも見られ,春秋末期の魯の国の公輸班が周尺よりも2寸長い魯班尺という木工尺を作った。別に布帛をはかる裁尺もあり,清初では裁尺の9寸が営造尺の1尺に相当した。

執筆者:橋本 敬造

朝鮮の度量衡

朝鮮における度量衡の制度は,高麗時代まで,高麗尺のような独特のものと,周尺,唐尺のような中国伝来のものとが混用されていた。しかし高麗中期以降の武臣反乱や元の侵略など,国内の混乱状態が続く中で,従来の度量衡の基準器が失われ,その制度が紊乱(びんらん)をきわめたため,李朝に入ってから新たな制度が定められた。その概要は次のとおりである。(1)度(ながさ) まず1425年に国楽の音律に合わせた黄鐘尺(1尺34.72cm,以下同じ)が作られ,次いで31年には中国古代の制度を参酌しつつ周尺(20.81cm)が定められた。さらに布帛尺(46.73cm),造営尺(31.24cm)などが定められ,周尺は量田(土地調査)用に,布帛尺は織物の寸法に,造営尺は建築物にと,それぞれの用途に応じて各種の尺が使い分けられた。(2)量(かさ) 造営尺を基準として,長さ2尺,幅0.7尺,深さ1.4尺の量を1合とし,10合を1升,10升を1斗,15斗を小斛(または平石),20斗を大斛(または全石)とした。1斗は約5.976lとなる。(3)衡(おもさ) 黄鐘尺0.9尺の長さと0.09尺の内周をもつ黄鐘律管(国楽で用いられる笛)にはいる水の重さを88分と定めて,10釐(り)/(りん)を1分,10分を1銭,10銭を1両,16両を1斤,3斤を小称,30斤を中称,100斤を大称とした。10℃の水でこれらの重さを測定すれば,1両は約27.58g,1斤は約441.3gとなる。

このように世宗王代に李朝の度量衡制は確定されたが,16世紀末の日本の侵略で基準尺の多くが失われたため,李朝後期における制度再確定の努力にもかかわらず,地方ごとに,また用途ごとに,きわめて多様な度量衡の単位が用いられるようになったのである。1902年に平式院度量衡局が設置され,平式院総裁李載完の建議によって新たに白金で度量原器が作られて,従来の制度は一新されるとともに,メートル法への換算値が確定された。また〈日韓併合〉に先立つ09年には度量衡法が制定され,日本と同一の制度に統一されたが,旧来の基準によるものも広く併用された。

執筆者:宮嶋 博史

中東の度量衡

中東・イスラム社会は,古代オリエント世界の度量衡をほぼそのままの形で継承した。シャリーア(イスラム法)には全国に統一的な度量衡が定められてはいたが,現実には各時代や地域による慣行が重んじられ,これを公正な取引の基準に照らして保持するのが市場監督官(ムフタシブ)の役目であった。重量の基礎はディルハムとミスカールmithqālにあり,1ディルハム(3.125g)は大麦50~60粒を基準にして定められ,ディルハムとミスカールの比は7:10であったから,1ミスカールは4.464gで,これが1ディーナールに相当した。重い物の計量には,キンタールqinṭārとマンmannとラトルraṭlが用いられた。1キンタール=100マン,1マン=2ラトル=260ディルハムの関係にあったが,現実には地域によってこれらの換算比もまちまちであり,たとえば12世紀のシリアでは1マンが0.819kgであったのに対し,10世紀末のシーラーズでは1マンは3.33kgであった。一方,貴金属など軽少な物の計量には1/20ミスカール(0.223g)に相当するキーラートqīrāṭが用いられた。

穀物や豆類は,重さではなく,容量ではかることが一般に行われた。その単位は,一定重量の穀物容量で表されたが,7世紀のメディナでは1ジャリーブjarīb(=7カフィーズqafīz)は371/3ラトルの小麦に相当し,約29.5lであった。ムッドmuddはアラブ世界に限らずイランやトルコでも広く用いられ,1ムッド=1.05lが規定の容量であるとされた。エジプトに固有なアルダッブardabbは6ワイバwaybaに相当し,15世紀のカイロでは約90lであった。

長さはジラーdhirā`(前腕の長さ)が基準であって,1ジラー=24アスバーaṣba`(指幅)=49.87cmと定められていたが,これに相当するイランのガズgazは95cmであった。土地測量などによく用いられるカサバqaṣabaは3.99m,また馬あるいはロバによる1時間当りの歩行距離を示すファルサフfarsakhは3ミールに相当し,約6kmが標準であった。

容量単位のジャリーブとカフィーズは面積の単位としても用いられ,1ジャリーブは100平方カサバ(1592m2)で,1カフィーズは1/10ジャリーブと規定されていた。エジプトのファッダーンfaddānは400平方カサバ(6368m2)に相当し,キーラートはその1/24であったが,増税の必要から時代が下るにつれて実面積は縮小する傾向にあった。トルコではドヌムdönüm(940m2)が用いられ,オスマン帝国支配下のシリアやイラクでもやがてその使用が一般化した。

執筆者:佐藤 次高

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「度量衡」の意味・わかりやすい解説

度量衡

どりょうこう

長さ、面積、体積および質量の単位、標準、ならびにこれらの計量器について定められた慣習や制度をいう。かつては英語でweights and measuresにあたるとされていたが、最近では、英語のmetrologyに相当する。国際計量用語集(VIM)ではmetrologyは「測定の科学とその科学の応用」と広い意味に定義されている。

[小泉袈裟勝・今井秀孝]

度量衡の語源

『漢書』律歴志に「度は分、寸、尺、丈、引(いん)である。これが長短を計る手だてである。もと黄鐘(こうしょう)の長さにおこる」とある。分、寸、尺、丈、引は単位で、黄鐘はこれらの単位の基礎となる標準standardである。尺はもともと手幅が起源であるが、人間の手の大きさは一定しない。そこで、定まった音律の笛は一定の長さをもつということを利用して標準を定めたのである。黄鐘は古代中国の十二音律の基準音で、この音律を出す笛の長さを9寸、90分とした。そして10寸が尺、10尺が丈、10丈が引である。

これに続いて「量は龠(やく)、合(ごう)、升(しょう)、斗(と)、斛(こく)である。これが量の多少を計る手だてである。もと黄鐘の龠(管)におこる。度によってその容量を正す。北方に産する平均的な大きさの秬黍(きょしょ)(クロキビ、コウリャン)1200粒で満つる。井戸水を用い水準を正したときの容量が1龠である。龠を二つあわせて1合とし、10合を1升、10升を1斗、10斗を1斛として五つの量が定まる」とある。体積の単位も標準は黄鐘管である。龠は竹の管の意で、黄鐘竹管の体積が1龠であるが、小さすぎるので二つあわせて合としたということである。

さらに続いて「権(けん)は銖(しゅ)、両(りょう)、斤(きん)、鈞(きん)、石(せき)であり、物を計るに衡を水平にして軽重を知るものである。もと黄鐘の量に応じる重さにおこる。1龠には1200の秬黍が入り、この重さが12銖である。これを二つあわせて両とする。24銖が両である。16両を1斤とし、30斤を1鈞、4鈞を1石とする」とある。黄鐘竹管を満たす1200粒の秬黍を質量の標準としたわけである。質量を計るには権すなわち分銅と衡すなわち天秤(てんびん)がいる。衡はくびき(首木・軛)に由来し、転じて秤(はかり)ざおとなった。

以上が語源であるが、度量衡はまた度量権衡ともいわれる。この『漢書』の内容は中国の計量制度の基準をなし、それが前漢において確立したことを示している。なお重さまたは重量という語は、今日では力と同じ量とされ、衡は質量の計量のこととされている。英語ではmassであるが、一般には重量weightが慣用されている。

[小泉袈裟勝]

単位の変遷

中国

古代中国の度量衡は、度量については手幅など人の身体の部分に始まり、衡は主食であったキビに始まったが、漢代に黄鐘管を標準とする体系に整えられた。この制度は後代まで引き継がれたが、度量の単位の大きさは変化し、衡の単位は組合せが変わり、唐の時代に至ってほぼ安定した。朝鮮や日本固有の制度は、この変化の過程で技術とともに渡来したものである。

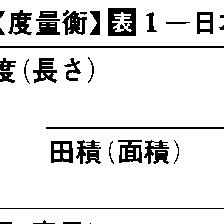

〔1〕漢代の単位の大きさ 残存遺物や文献などから次のようなものであったとされている。

(1)長さ 1尺(前漢約23.3センチメートル、後漢(ごかん)約23.4センチメートル)、1造営尺(約30センチメートル)。

(2)面積 一般に辺の長さで面積を表し、単位とした。基本的な単位は歩(ふ/ほ)で6尺四方、歩は人の足で2歩(ほ)の長さに始まる。畝(ぼう)は240歩(1440尺平方)、里(り)は300歩(1800尺平方)。この1辺の長さが距離の単位にも使われた。

(3)体積 1升(約198ミリリットル)。

(4)質量 1両(約14.16グラム)、1銖(24分の1両)、1斤(16両)、1鈞(30斤=480両)、1石(4鈞=1920両)。

〔2〕唐代の単位の大きさ

(1)長さ 1小尺(約24.6センチメートル)、1大尺(約30センチメートル)。

(2)面積 1歩(25平方大尺=約2.25平方メートル)、1畝(240歩)。

(3)体積 1小升(約238ミリリットル)、1大升(約713ミリリットル)。

(4)質量 1斤(16小両=約198.94グラム、16大両=約596.82グラム)。

[小泉袈裟勝]

日本

この唐の制度が大宝律令(たいほうりつりょう)(702)に採用されたのであるが、尺についてはこれ以前に唐大尺より2寸長い高麗尺(こまじゃく)が用いられており、律令の大尺は高麗尺、小尺が唐大尺だという説もある。『続日本紀(しょくにほんぎ)』に「大宝二年三月乙亥(きのとい)、始めて度量を天下に頒(わか)つ」とあり、雑令に度量衡とも唐制の単位をあげているが、『令義解(りょうのぎげ)』に「およそ地を度(はか)り、銀銅穀を量る者は皆大を用いよ、このほか官私ことごとく小を用いよ」とあることから、土地や穀物など日常主要なものは大尺、大升、大両が一般に用いられたと思われる。このため小のほうはまもなく消滅する。今日の日本の尺はこの律令の大尺がわずかに伸びたものである。升は枡(ます)が徴税の道具であったため変化が大きく、変化の跡づけは困難であるが、律令の大升はいまの4合から6合程度であったと推定される。

度量衡の制度にはかならず度量衡器の検定と取締りがある。『令義解』関市令の部に「およそ官私権衡度量は毎年二月大蔵省に詣(まい)り平校せよ。京に不在の者は所在の国司に詣(もう)でて平校し、然(しか)る後用ゆるを許す」とある。この検定を行うため大蔵省および国司には「様(ためし)」つまり基準器を交付した。様は「ためす」道具の意味である。『令義解』に「およそ度量権を用いる官司には皆様を給(たま)う。その様は皆銅をもって作る」とある。基準器を銅でつくるのは、それが錆(さ)びたり時間的な変化をしない材料だからである。

このように度量衡の単位を定め、基準器を官庁に交付して、度量衡器の検定を行うという制度は、古来東西を通じて共通したものである。ただこの制度も律令制の衰退とともに実態がなくなり、江戸幕府による枡座、秤座(はかりざ)の設置によってようやく統一されるが、実態はかなり変わっていた。尺度には座は設けられなかったが、一般には現行の尺に近い曲尺(かねじゃく)が用いられ、裁衣用に呉服尺(1.2尺)と鯨(くじら)尺(1.25尺)があった。曲尺の進法は十進的に分、寸、丈で、別に6尺の間(けん)が土地・建物用に用いられた。60間が1町で、36町が一般に1里であるが、里は地方によって大きく異なっていた。地積は6尺平方の歩(坪)が単位で、その10分の1が合、100分の1が勺で、30歩が畝(せ)、300歩が段(反)、3000歩が町である。律令では360歩が段であったが、太閤(たいこう)検地の際に改められた。体積は曲尺で方4.9寸、深さ2.7寸の積6万4827(六四八二七、いわゆる「むしやふな」)立方分を1升とし、それを基本として十進的に勺、合、斗、石とした。衡は律令の銖がなくなり、開元通宝銭の質量を1銭(匁)とする宋(そう)制に変わり、また1000銭の貫と160銭の斤が併用され、10匁の両も用いられたが、やがて用いられなくなり貨幣の単位として残った。

[小泉袈裟勝]

明治以降の制定の変遷

明治政府は1875年(明治8)度量衡取締条例を制定し、度量衡三器とも製作請負人制度として、検査は地方庁に行わせた。この条例には単位の規定はないが、尺は、伊能忠敬(ただたか)が全国測量にあたり、享保(きょうほう)尺と又四郎尺を平均してつくったといういわゆる折衷尺(実際は枡座の枡に用いられた尺)を1874年太政官(だじょうかん)の認可を得て採用した。これが結果として33分の10メートルにあたり、現行の尺として一定した。衡は江戸時代のものと異ならないが、グラムとの換算値には1871年新貨条例に記載された3.756521グラムが採用されている。この値は1891年度量衡法の制定にあたり、貫をキログラムの4分の15と定めたことにより、現行の3.75グラムに変わった。

1885年日本はメートル条約に加盟し、メートル原器およびキログラム原器を入手できたため、1891年度量衡法を制定した。この法律は、まず基本単位として尺および貫をメートルおよびキログラム原器によって定義し、これに基づいて度、地積、量、衡の単位を定め、布帛(ふはく)用に限るとして鯨尺を定めた。この単位の構成は江戸時代のものと大差はない。そして第5条で、これら尺貫法の単位とメートル法の換算値を掲げ、メートル法度量衡を適法のものとした。尺貫法ということばはこのときメートル法に対してできたものである。

度量衡器の種類、形状、物質は勅令(いまの政令相当)で定めるとし、構造は規則で定めた。また初めて器差の限界つまり公差も定めている。日本の度量衡はここで初めて完全な体系に整えられたのであるが、度量衡器の製造・修理・販売の事業には独特の制度である免許制を敷いた。この制度は1951年(昭和26)度量衡法が計量法に改められたとき許可制になり、さらに1966年登録制となって今日に至っている。

[小泉袈裟勝]

度量衡の内容の変化

度量衡とは東西とも、長さ、面積、体積および質量の計量に関する単位の規制、度量衡器の検査、取締りなどを内容とする慣習や制度をいうが、科学や技術の発展に伴い、取り扱う量の種類も増加してきた。そこでこれらのうち商取引や計量の秩序維持のために必要なものは、制度のなかに取り入れてゆくことになり、度量衡の内容にも変化を生じた。日本の場合1919年(大正8)度量衡法を改正して、力のメガダイン、圧力のバール、仕事のジュール、工率のキロワット、密度(1気圧で4℃の水の密度)、温度の度を追加し、これを「計量の単位」とよんだ。そしてこれらの量の計器を計量器として追加したが、度量衡法の名称はそのままとした。

1951年に度量衡法は大改正されて、取引や証明に用いられている物象の状態の量は、電気測定法に定められている電磁気量を除いて網羅され33種となった。名称も計量法と改められ、対応する計量器もすべて対象とされるとともに、これらの製造・修理の事業は許可制、販売の事業は登録制となった。その後、計量法はしばしば改正され、とくに1966年に電気測定法を統合する改正によって単位制度に国際単位系(SI)が導入された。この間1958年末には一般商取引分野のメートル法化を終わり、1966年3月31日をもって土地・建物関係のメートル法化を終えている。そして1993年(平成5)には、法定計量単位をすべて国際単位系へ統一する改正が行われ、これまで国際単位系と食い違っていた一部の単位の切り替えを順次実施していくこととなった。

[小泉袈裟勝]

計量法の規制対象計量器

1999年現在の計量法にあげられている物象の状態の量は72種となっている。この内容については「計器」の項を参照されたい。

また、量を計る器具、機械、装置である計量器については、1966年、1993年の改正で大幅に削減され、次の18器種が規制対象計量器となっている(1999年現在)。

(1)長さ計 (2)質量計 (3)温度計 (4)面積計 (5)体積計 (6)流速計 (7)熱量計 (8)流量計 (9)密度浮ひょう (10)濃度計 (11)電力量計 (12)最大需要電力計 (13)無効電力量計 (14)照度計 (15)圧力計 (16)騒音計 (17)振動レベル計 (18)浮ひょう型比重計。

これらの器種のうち取引や証明に使われることの少ないもの、つくられる数の少ない特殊なものなどは政令で除かれている。ここにあげられた計量器を製造する者は経済産業大臣の登録を、修理する者は都道府県知事の登録を受けなくてはならず、また政令で定められる特定の器種の販売の事業を行う者は都道府県知事の登録を受けなくてはならない。

またこれらの計量器を取引や証明に使用する場合は、一般に検定を受けなければならないとされているが、政令で定めるものは除くとされ、実際に検定が行われている器種は、商業用の秤、ガス・水道・電気・ガソリンなどのメーター類、体温計、血圧計などである。検定に合格した計量器には検定証印が付される。また使用中の商用の秤などは一定の期間ごとに検査が行われる。これを定期検査という。さらに計量法は、包装商品の量目の正確さを確保するための規定も設けている。

このような度量衡あるいは計量の制度は、体系や内容に多少の違いはあっても、各国が設けているものである。そこでこのような制度や計量器に対する規制などを国際的に統一するため、1955年国際法定計量機関(OIML)が設けられて、各種の規制の国際化が進められている。

[小泉袈裟勝]

『狩谷棭斎著『本朝度量衡攷 上下』(1927・日本古典全集刊行会)』▽『小泉袈裟勝著『度量衡の歴史』(1961・コロナ社)』▽『小泉袈裟勝著『ものと人間の文化史22 ものさし』(1977・法政大学出版局)』▽『小泉袈裟勝著『ものと人間の文化史36 枡(ます)』(1980・法政大学出版局)』▽『小泉袈裟勝著『ものと人間の文化史48 秤(はかり)』(1982・法政大学出版局)』▽『日本ガス協会編・刊『国際単位系(SI)への移行ガイドライン』(1997)』

山川 世界史小辞典 改訂新版 「度量衡」の解説

度量衡(どりょうこう)

度量衡は人々の集団生活とともに考えだされたが,一般に長さは手足,容積は穀物粒によるものが最初であった。例えば古代エジプトには前腕の長さにもとづくキュービットがあり,バビロニアには太陽が地平線上に見え始めてから地平線を離れるまでに人間が歩く距離を単位としたものがあった。このように古代のエジプトやメソポタミアではすでにかなり整ったものがあり,それがギリシア,ローマにも伝えられた。ギリシアのスタディオンは上記バビロニアの距離単位に由来し,キュービットは現在のヤードのもとになった(フィート,インチも足の長さと指の幅にもとづく)。ヨーロッパではこれらを継承発展させたが,計量法には10進法のみでなくメソポタミア起源の60進法やローマから伝わった12進法があり,複雑となったため,19世紀以来メートル法が普及した。一方,中国の度量衡の統一は,秦の始皇帝が標準器である分銅と枡(ます)を全国に配布したことに始まる。漢代にはキビをもとにした長さ,容積,重さを有機的に関連づける10進法がとられた。度量衡は歴代王朝で制定されたが,同じ単位が各王朝で微妙に違っていた。日本へは5~7世紀に中国,朝鮮から伝えられ,大宝令(702年)によって定められたのが尺貫法の始まりである。また,イスラーム社会では古代オリエント世界の度量衡をほぼそのままの形で継承したが,9世紀頃までにイスラーム法(シャリーア)が成立すると,広大なイスラーム世界に統一的な度量衡が定められた。しかし現実の取引や徴税では,時代や地域による慣行が重んじられ,このようなローカルな基準を保持するのが,各地の都市ごとに任命された市場監督官(ムフタシブ)の役目であった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「度量衡」の意味・わかりやすい解説

度量衡

どりょうこう

weights and measures

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「度量衡」の解説

度量衡

どりょうこう

度は長さ,量は容量,衡は重量の意。またそれぞれを計量する物指(ものさし)・枡(ます)・秤(はかり)などの計量器,計量手段や計量方法などをさすこともある。人間の社会生活で最も原初的な計量の手段は身体の一部を基準とする方法で,手・腕・足・腰まわりや毛髪などが用いられ,これらの一部は後世の基準単位となった。「古事記」「日本書紀」によれば,長さに束(つか)・寸(き)・咫(あた),容量に斛(積)(さか),重量に両(ころ)など日本固有の計量単位がみられる。中国から計量器や計量単位が輸入され,さらに古代律令制が整備されるに至って,中国を模倣した日本の計量制度が成立。その後,各種の計量器の形状が大きく変化することはなかったが,単位体系は日本の実情に応じて独自の発展をとげた。中世には荘園制の発達にともなって,度量衡の制度も地域によって異なるが,近世になると権力によって統一が図られた。江戸幕府は枡座・秤座・分銅役所(分銅座)を設置して,計量器の製作・販売・検定を行わせた。明治政府は,従来の制度を尺貫法として確定する一方,西洋型の計量器を導入し,当時の国際的な計量単位系であるメートル法条約に加入。現在ではさらに統一的な単位系である国際単位系(SI)が採用されている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「度量衡」の意味・わかりやすい解説

度量衡【どりょうこう】

→関連項目ものさし(物差/物指)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の度量衡の言及

【中世社会】より

…このような多様な価値観に対する融則(ゆうそく)の精神構造もまた,中世社会の特色といえる。

【多様な尺度】

このような社会の多元性,分裂性は,いうまでもなく法・裁判の分野にとどまるものではなく,人々の日常生活,交易,収取の基礎をなす度量衡の単位においても同じであった。とくに枡(ます)や田畠の面積の単位はいちじるしく多様であった。…

【升∥枡】より

…たとえば斛,鐘は容器で,升と斗はひしゃくである。 度量衡の制度が設けられるようになると,枡は容量を正確にし,かつ計算をしやすくするため形と寸法が定められる。こうして西洋の円筒形枡は一般に直径と高さが同じになるように規定され,東洋の木製の枡は方と深さが規定された。…

※「度量衡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...