精選版 日本国語大辞典 「慶派」の意味・読み・例文・類語

改訂新版 世界大百科事典 「慶派」の意味・わかりやすい解説

慶派 (けいは)

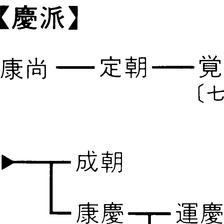

平安時代半ばごろにおこった仏師の一系統。定朝の子の覚助(かくじよ)(?-1077)に始まり,康慶や運慶の一門や,その系統の仏師で,その名の一字に〈慶〉字を付すことが多い。鎌倉時代になり京都七条に仏所を置いたので,のちには七条仏所とも呼ばれた。覚助は父定朝に劣らぬ技能を備えていたらしいが,若年で没しており,その後をうけたのは定朝の弟子長勢,覚助の弟子院助であり,彼らは京都を中心に活躍する。覚助の子頼助は技術の上では院助より劣っていたらしく,中央では容れられず,早くから南都奈良に下って,祖父定朝以来関係の深かった興福寺の仏師となった。当時奈良では大規模な造営もなく,主として修理に携わっていたが,天平以来の古仏を親しく学びとることができたのは,のちに彼らが飛躍する糧となったと思われる。中央から除外された慶派の運命を変えたのは,治承の南都焼亡(1180)による興福寺,東大寺の復興造営と鎌倉武家政権の成立である。南都復興の最初に行われた興福寺の造営では,慶派は院派,円派に主要な堂塔の造仏をゆずらねばならず,慶派直系の康朝の子成朝は中央で閉ざされた道を鎌倉で開くべく下向している。しかし,つづく東大寺の造仏では,慶派がほとんど独占することになった。これは東大寺の復興が鎌倉幕府の援助のもとに行われたこと,その推進者である勧進聖重源が民衆の頂点に立つ実践的宗教家であったことが影響している。鎌倉政権は京の中央貴族と深く結びついた院派,円派より,それと関係の薄い慶派を重用したとも考えられるが,慶派のたくましい造形が武家時代の要求にこたえるものであったことが第一の理由といえよう。このころ慶派には,成朝の没後に一門を主宰した康朝の弟子康慶,その子運慶,弟子の快慶をはじめ,運慶の子湛慶,康弁など名工が相ついであらわれたことが大きく,鎌倉時代以降は慶派が彫刻界を独占する勢いを示している。その後鎌倉中期ごろに至って,この仏所は七条中仏所,七条西仏所などを分立させ,東寺仏師職を相承するなど,室町時代を経て江戸時代に至るまで,造仏界に重要な位置を占めた。

執筆者:佐藤 昭夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「慶派」の意味・わかりやすい解説

慶派【けいは】

→関連項目奈良仏師

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「慶派」の意味・わかりやすい解説

慶派

けいは

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「慶派」の解説

慶派

けいは

平安末期以降の仏師の一派。奈良仏師の傍系の康慶(こうけい)に始まる。この系統の仏師の名には慶の字のつくことが多いのでこうよばれる。平安末~鎌倉初期に,一門からは康慶の子運慶,康慶の弟子の快慶・定覚(じょうかく)・定慶などの名手が輩出。たくましい造形を示す鎌倉新様式を打ち出して造仏界の主流となった。その後,湛慶(たんけい)など運慶の6人の子や快慶の弟子の行快(ぎょうかい),栄快,さらに康円などが活躍。14世紀に入ると,康俊(こうしゅん)や康誉(こうよ)が活動する。この派の仏師は,奈良の興福寺大仏師職,京都の東寺大仏師職を継承し,京都に七条仏所を構え,近世まで造仏界に重要な位置を占めた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「慶派」の意味・わかりやすい解説

慶派

けいは

平安後期におこった仏師の一派。定朝(じょうちょう)の子である覚助(かくじょ)に始まる系統の仏師たちは、その名の一字に「慶」を付することが多かったので、この派の仏師たちを慶派とよぶ。鎌倉時代の初めに、康慶とその子運慶、康慶の弟子快慶、運慶の長子湛慶(たんけい)などの名匠が輩出したので、他の仏所を圧倒して勢力があり、その系統は江戸時代にまで続き、各時代を主導する名工を出している。この系統は京都七条に仏所を構え、七条仏所とよばれて造仏界に大きな地位を占めた。

[佐藤昭夫]

世界大百科事典(旧版)内の慶派の言及

【運慶】より

…平安末~鎌倉初期に活躍した仏師。名匠定朝の系統である慶派に属し,父は康朝の弟子とされる康慶である。12世紀後半期は京都に根拠を置く院派・円派が貴族の信任を得て勢力を誇り,定朝の孫の頼助以来興福寺に所属して奈良に中心を置く慶派はふるわなかった。…

【鎌倉時代美術】より

…1176年(安元2)の奈良円成寺の大日如来像(運慶作)や1177年(治承1)の静岡瑞林寺の地蔵菩薩像(康慶作か)などが遺品として続く。しかし慶派といわれる彼らの活躍はまだこの時期には顕著でない。京都の公家社会の造仏は明円を頭とする円派,院尊をいただく院派によって占められていた。…

【興福寺】より

…寺内では鎌倉時代再興造立の諸尊がもっとも多く,鎌倉彫刻の始祖康慶による南円堂の本尊不空羂索観音菩薩座像,四天王立像(1189),法相六祖座像(1189),その子運慶統宰になる北円堂の本尊弥勒仏座像,無著・世親菩薩立像(1208),東金堂には定慶作の維摩居士像(1196)のほか文殊菩薩像,十二神将像(1207),旧西金堂のものに本尊木造釈迦仏頭,脇侍薬上・薬王菩薩像(1202),定慶作梵天像(1202),康弁作竜灯鬼像・天灯鬼像(ともに1215),伝定慶作金剛力士立像,旧食堂本尊の千手観音菩薩立像(1229ころ)などがある。中金堂,講堂などの諸作は失われたが,とくに南円堂,北円堂の尊像は南都慶派の代表作として貴重である。 絵画は少なく,おもなものは持国・増長の二天王像2幅(鎌倉初期),厨子扉絵の護法善神像(鎌倉後期),慈恩会の本尊慈恩大師像2幅(平安末期~鎌倉)である。…

【東寺仏師職】より

…1198年(建久9)運慶が京都の東寺(教王護国寺)南大門仁王像を造った際,はじめて東寺大仏師職に補任されて以来,その系統である慶派の仏師に世襲された。奈良地方の中心たる興福寺仏師職と並んで,もっとも伝統と権威のある仏師職とされ,子湛慶,孫康円から引きつづき江戸時代1689年(元禄2)に没した慶派26代康祐まで記録をたどりうる。…

【仏所】より

…日本の職業的仏師の最初といわれる定朝やその子,また弟子が,各自こうした仏所をつくっている。定朝の子覚助に始まり,鎌倉時代に運慶,快慶をはじめ多くの名工を生んだ七条仏所(慶派),弟子の長勢から出た三条仏所(円派),覚助の子院助に発する七条大宮仏所(院派)などがそれである。いずれも仏所の所在地を示しているようであるが,こうした呼称は鎌倉時代も後半以降のことのようで,当初はこうした呼び方ではなく,それぞれの大仏師の名を冠して呼んだのではないかと推定される。…

※「慶派」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...