精選版 日本国語大辞典 「沙石集」の意味・読み・例文・類語

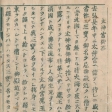

しゃせきしゅうシャセキシフ【沙石集】

改訂新版 世界大百科事典 「沙石集」の意味・わかりやすい解説

沙石集 (しゃせきしゅう)

説話集。無住編。10巻。1279年(弘安2)に起筆し,83年に脱稿したが,その後も編者自身の手で数次にわたる加筆補訂が施された。序文によると,狂言綺語(きようげんきご)も仏果菩提の縁とする平安時代以来の伝統的文学観に立ち,卑近な世俗的話題を通して深遠な仏教の教義を平易に説き明かそうとしたもので,書名も,沙(いさご)を集めて金(こがね)を求め,石を拾って玉を磨く世人の所行になぞらえたものという。特定の編目も立てず,一見雑纂的であるが,巻一に神仏習合思想に基づく神明説話を収め,巻二に諸仏菩薩の霊験利益談を一括するなど,構成的にも配慮の跡がうかがわれ,説話の収録にも類纂的傾向が認められる。各巻の記事内容は,大別して説話部分と,それを例証とした啓蒙的解説部分とから成るが,その意味では仏教説話集であると同時に,法話文学ないし評論文学的側面をも兼備した作品といえよう。収載説話はインド,中国,日本の3国にわたり,その内容は,三宝称讃の説話から滑稽卑俗な巷間の話題に至るまで,きわめて多種多彩である。それらは先出の内外の文献を原拠としたものも多いが,珍重すべきは,編者の見聞を記した独自の話群である。特に編者と地縁の深い東国種の説話,編者周辺の僧俗の話題,編者の趣味・教養に発した多数の和歌説話などには興味深いものが多く,それを通して編者を含む中世の各階層の人々の生態や思想感情にも触れることができる。一方,啓蒙的解説や法話部分も一種の評論・論説文学として注目すべきもので,そこには一宗に偏しない編者の仏教理解の姿勢や,文学(和歌)と仏教の関係という中世文学的テーマに対する編者の見解などが示されている。

本書の後代への影響は多大で,それは特に説話文学や唱導説教の領域において顕著であるが,近世に入って何度も上梓され,広範な流布を見るに及んでその影響圏もいちだんと拡大し,噺本(はなしぼん)の類はもとより,仮名草子,浮世草子にまで取材されるようになった。近世初中期の間に,《礦石集(こうせきしゆう)》正続,《続沙石集》のごとき類書が制作刊行されたのも,《沙石集》に対する人気の表れにほかならない。

執筆者:今野 達

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「沙石集」の意味・わかりやすい解説

沙石集【しゃせきしゅう】

→関連項目有徳人|西行|説話文学|雑談集|二人妻|法語|ぼろぼろ|和歌陀羅尼

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「沙石集」の意味・わかりやすい解説

沙石集

しゃせきしゅう

鎌倉時代の仏教説話集。「させきしゅう」とも読む。10巻。無住(むじゅう)の著。1283年(弘安6)成立。説話を方便として読者を正しい仏教理解へ導こうとするもの。初稿本成立後も数次にわたって添削を加えているため、諸本により内容に若干の差があるが、おおむね、本地垂迹(ほんじすいじゃく)説話、諸仏霊験説話、因果応報説話、遁世(とんせい)往生説話など仏教説話集らしい説話を集めている。それらの間に、滑稽譚(こっけいたん)や艶笑譚(えんしょうたん)などが混在し、ときとして、著者の意図を超えておもしろくなりすぎたためか、添削を経てしだいに堅苦しい話中心の説話集へと変質していった趣(おもむき)がある。同時代の地方(とりわけ東国)の民衆の生活や心情を反映した世間話や、後世、噺本(はなしぼん)の源流のようにもみられた笑話を収録している点に、最大の意義と魅力があるといえる。

[小島孝之]

『渡辺綱也校注『日本古典文学大系85 沙石集』(1966・岩波書店)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「沙石集」の意味・わかりやすい解説

沙石集

しゃせきしゅう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「沙石集」の解説

沙石集

しゃせきしゅう

「させきしゅう」とも。鎌倉中期の説話集。10巻。無住(むじゅう)一円著。1279年(弘安2)起筆,83年脱稿。のち数次の改訂を重ね,広本・略本を残す。流布本巻4によれば,最後の改訂は1308年(延慶元)5月。説話による仏教的啓蒙を意図すると序文にある。ただし,前5巻は話題のあとに教理的解説がつき,巻単位の論説展開もあるが,後の5巻は話題解説が少なく,いわゆる説話集のかたちをとる。巻1の本地垂迹(ほんじすいじゃく)説,巻5の狂言綺語観・和歌即陀羅尼観のほか,中世東国中部地方の庶民の生態を伝える話題,俗語を交えた巧みな語り口も注目される。抜書に「金撰集(こんせんしゅう)」「金玉集」「見聞聚因抄」があり,「醒睡笑(せいすいしょう)」などにもとりいれられている。「日本古典文学大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「沙石集」の解説

沙石集

しゃせきしゅう

著者は禅僧の無住一円。1279年起草,'83年脱稿。10巻。平易な文体で,仏教的教訓や和歌などに関する説話を記し,特に庶民的・地方的な話題を多く含んでいるので,当時の世相を知るのによい。同時代の仏教説話中最も新鮮。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の沙石集の言及

【伊勢信仰】より

…ことに東海・関東の地方には御師の勧誘により神領としての御厨(みくりや)・御薗(園)(みその)を寄進する豪族・武将が多かったが,なかで相馬御厨を寄進した源義宗の,〈これ大日本国は惣じて皇太神宮・豊受宮の御領たるの故なり〉という言葉は,よく信仰内容を物語っている。仏教との関係についても,もとは神宮が仏事関係を固く忌むとされたにもかかわらず,鎌倉時代には東大寺勧進職の重源,法相宗の貞慶,真言律宗の叡尊,時宗(じしゆう)の他阿など有力僧侶の参宮が相つぎ,真言宗の通海は,仏教への帰依が神宮崇敬と矛盾しないことを説き,禅密兼修の無住は《沙石集》において,〈外には仏法を憂き事にし,内には深く三宝を守り給ふ事にて御座(おわし)ます故に,我国の仏法偏(ひとえ)に太神宮の御守護によれり〉と述べている。室町時代になると足利義満・義持・義教など将軍自身の参宮が相つぎ,各地に伊勢講(神明講)の発達も見られて,一般民衆にまで参宮の風は広まった。…

【言霊】より

…《古今集》の仮名序に,歌は天地(あめつち)を動かし,鬼神をもあわれと思わせる,とのべているのも,藤原俊成が住吉神社に参籠して,〈和歌仏道二なし〉という神示を得たと伝えられるのも,いずれも和歌における言霊の信仰のあらわれである。無住は《沙石集》において,和歌の徳を陀羅尼としてのべている。そのような考えは,江戸時代の契沖にうけつがれている。…

【無住】より

…1262年(弘長2)尾張の長母(ちようぼ)寺(名古屋市東区)に止住し,住職となって半世紀を送り,兼持した伊勢桑名の蓮華寺で没した。長母寺定住後は,寺院経営のかたわら,尾張・伊勢地方の教化と啓蒙的著述に専念したようで,59歳のときに成った《沙石集》10巻を第1作として,《聖財(しようざい)集》3巻,《妻鏡》1巻,《雑談(ぞうたん)集》10巻を編した。なかでも《沙石集》は説教体仏教説話集の典型として,世間話や笑話を駆使した巧みな講述は近世話芸の範とされ,その仏教的評論・随想に対する評価も近来とみに高まっている。…

※「沙石集」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...