精選版 日本国語大辞典 「説話文学」の意味・読み・例文・類語

せつわ‐ぶんがく【説話文学】

- 〘 名詞 〙 文学を内容によって分類したものの一つ。神話、伝説、昔話などの説話を素材とした、文学的な内容や形態をもったもの。広義には、上代の叙事文学や中古の歌物語などをはじめ、その中に説話を含んでいるすべてのものをさすが、狭義には、説話を収集した、いわゆる説話集をさす。叙事的、伝奇的、教訓的、寓話的、宗教的、庶民的な要素をもつ。個性に乏しく芸術的価値も高いとはいえないが、庶民の日常生活、社会生活の実態などが示されていて、史的な資料として興味深い。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「説話文学」の意味・わかりやすい解説

説話文学

せつわぶんがく

文章として記載された説話を、その文学性に着目してよぶ称。とくに日本の古代・中世文学史で、「和歌文学」「物語文学」などに対比されるものに、この語を用いる。個々の説話は、『今昔物語集』などの題からもわかるように、古くは「物語」の一種と考えられたが、それらを収集・編纂(へんさん)した説話集は通常の物語とは別の印象を与えるので、雑書・雑抄扱いにされたり、仏教的なものは仏書のなかに含まれることが多かった。「説話」ないし「説話文学」の語が生まれたのは大正期の国文学の世界においてであって、以後多用されるようになった。ただし、学術用語として厳密な概念規定なしに便宜的に使われている傾向は否めず、その範囲はかならずしも一定しないが、説話のうちで文学的なもの、また、それを収録したものを比較的緩やかにこの領域のなかに入れている。

[三木紀人]

種類

中古・中世文学の場合、一般(世俗)説話と仏教(神仏)説話に二大別する習わしだが、前者は基盤に即して貴族説話と庶民説話、後者は素材、主題に即して発心遁世(ほっしんとんせい)談、往生(おうじょう)談、霊験談等々とされるなど、さまざまな分類、命名が行われている。百科事典的な話題の広がりをみせる説話集もあり、説話は多彩さにおいて他の諸ジャンルを圧倒する。

[三木紀人]

形式と特性

内容の多彩さに比べ、説話の形式は比較的千編一律で、まず時、場所、登場人物などを紹介、できごとの経緯をたどり、必要に応じて感想、批評の辞句を添えるというのが基本的な手順になっている。文末には多く「けり」が用いられ、ときには冒頭に「昔」「今は昔」の類を冠する。概して短編で、物語のような文飾や心理分析に乏しく、叙事性を特徴とする。したがって、描写は単純明快な傾向が目だち、極端な場合には、ある事実の骨子をそのまま述べた一文にすぎないものもある。古来語られてきたままを、また、他からの伝聞によるままを伝承して記し、個人による創作性に乏しいが、説話の選別、整序、意味づけなどの仕方に作者としての姿勢や志向を示す説話集もみられ、作品全体としてはそれぞれ独自なものに富む。説話文学固有の魅力は、ささやかな余白を用いて劇的な場面を映し出す手さばきの鮮やかさ、そのなかに示す人生批評の鋭さ、他のジャンルが取り上げない世界をも含めて触手を多方向に及ぼす自在さ、包容力などにあろう。

[三木紀人]

文学史的展開

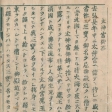

上代文学の記紀、『風土記(ふどき)』は説話を積極的に組み込んでおり、『万葉集』にも説話的世界を背景にもつ部分が少なくない。しかし、まとまった説話集として最古のものは、薬師寺の僧景戒(けいかい)の『日本霊異記(にほんりょういき)』(823前後成立)である。以下、和歌説話集とも称しうる『大和(やまと)物語』や、説話を多用した仏教解説書『三宝絵詞(さんぼうえことば)』(源為憲(ためのり))、『日本往生極楽記』(慶滋保胤(よししげのやすたね))に始まる往生伝の系譜などもあり、平安中期までの作品に説話文学の流れをみることができるが、それが活気をみせ始めるのは院政期のことである。すなわち、質量ともに空前の作品である『今昔物語集』(1120以後まもなく成立か)、その前後に『古本(こほん)説話集』『打聞集(うちぎきしゅう)』などがあり、上流貴族の談を記録する『江談抄(ごうだんしょう)』『中外抄』『富家語談(ふけごだん)』が相次いで登場した。歴史物語『大鏡(おおかがみ)』、歌論『俊秘抄(しゅんぴしょう)(俊頼髄脳(としよりずいのう))』『袋草紙(ふくろぞうし)』などに説話の多用がみられ、この傾向は後世にも受け継がれた。

説話の盛行は、古代から中世への転換期を生きる人々の危機意識に根ざしたものであろう。伝統を見直し、別世界に目を向けて生の指針を知ろうとする人々が、情報としての説話を求めたのであり、説話の新鮮な魅力を味わうことは彼らにとって得がたい楽しみともなったはずである。こうして、鎌倉期にはおびただしい説話集が書かれることになる。一般説話集として、『古事談』『続古事談』『宇治拾遺(うじしゅうい)物語』『今(いま)物語』『十訓抄(じっきんしょう)』『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』があり、古今都鄙(とひ)の珍しい話題を小気味よい切り口で語って人間描写に冴(さ)えをみせた。また、仏教説話集に、『宝物集(ほうぶつしゅう)』『発心集(ほっしんしゅう)』『閑居友(かんきょのとも)』『撰集抄(せんじゅうしょう)』『私聚百因縁集(しじゅひゃくいんねんしゅう)』『沙石集(しゃせきしゅう)』『雑談集(ぞうたんしゅう)』などがあり、新旧諸仏教の布教や、遁世者の模索の跡を伝えている。このほか、中国の話を集めた『唐(から)物語』『蒙求和歌(もうぎゅうわか)』『唐鏡』、仏教説話集に準ずる寺社の縁起(えんぎ)類もあり、『平家物語』など軍記物語も説話を不可欠の要素としている。しかし、南北朝・室町期になると、他ジャンルへの説話の進出、浸透はなおみられるものの、説話集という形をとるものは少なくなり、わずかに『神道集(しんとうしゅう)』『吉野拾遺(よしのしゅうい)』『三国伝記』などが散発的に現れた程度である。近世以降も随筆のなかに説話が多く書かれ、奇談、怪談などを集成した書物も多いが、説話文学は小説に素材や刺激を与えたものとして語られるにとどまっている。

[三木紀人]

ヨーロッパ

日本の『今昔物語集』を典型的な説話文学と考えるなら、ヨーロッパの説話文学はかならずしもつねに散文形式をとってはいない。内容的には同じ説話であっても、西欧の古代・中世の文学のなかには韻文で書かれたものが多々ある。神話、伝説、奇瑞(きずい)、奇談、グロテスク、エロティックまたは故事・風俗なども、よく韻文で書かれている。ヘシオドスの『神統記』や、農民暦法の原型となる『仕事と日々』なども、詩形式で書かれている。古代説話文学の重鎮であるオウィディウスの『転身譜』も、アプレイウスの『変身物語』(別名『黄金のロバ』)も詩の形で書かれ、またケルト人の古伝のなかにも、たとえばマリ・ド・フランスの『物語詩(レー)』Laisなどのように詩の形で書かれた説話も多く含まれている。フランス中世(12~13世紀)の説話文学の典型は、「ファブリオー」fabliauxである。これは詩で書かれた小さな笑話で、普通、八音つづりの詩体の書き流しでできている。これは内容からみて、いわゆる世俗文学の中世的祖型で、主題も語り口も、また内容のプロットも、日本の『今昔物語集』本朝篇(へん)の「語」そっくりで、比較文学研究の好材料となるものであり、約150編ばかり残されている。これらが14世紀になると劇形式をとって「ファルス」farceとなり、イタリア喜劇、それからさらに17世紀の本格喜劇であるモリエール劇にまで筋を引く。

一方、「ファブリオー」は、ルネサンス初期にイタリアに入ってボッカチオの『デカメロン』に素材を提供し、イタリア・ルネサンスの人間主義的思想に多くの題材を供給し、100編の芸術的匂(にお)いの高い文学の道を開かしめた。また、これが15世紀には逆にフランスの説話文学の傑作である『結婚15の愉(たの)しみ』とか『百新話(ル・サン・ヌーベル・ヌーベル)』などを生む、交流の経緯を示している。

これより少し前、14世紀の後半には、英文学最初の大詩人チョーサーが出て、ボッカチオの流れをくんで『カンタベリー物語』を書いた。これは24編からなる話の集成で、カンタベリー詣(もう)での巡礼がそれぞれ話をして聞かすという『デカメロン』のような形式をとっているが、序を含め21編までが詩の形式をとっているという欧風の説話文学の傑作である。

説話文学的作品は18世紀ごろまで続くが、そのころから名称を改め、コントconte(フランス語)、ヌーベルnouvelle(フランス語)、novel(英語)などとよばれるようになり、フランスでは18世紀のボルテールから、19世紀のメリメ、モーパッサンなどの名手が出るに及んで、散文文学の大きなジャンルを構成している。

[佐藤輝夫]

インド

インドは説話の宝庫で、かつてインドの説話は世界の説話文学の起源だと誇称されたこともあるくらいに、世界各地にその類型がみいだされ、内容はもとより、その形式も他の国の説話に大きな影響を与えている。インド説話の流伝に関しては、個々の話が伝わる場合に、その地の風俗、習慣、宗教などによって変貌(へんぼう)し、原型と著しく変わって、あたかもその国の固有の話のように思われるものがあり、また『パンチャタントラ』や『シュカサプタティ』(鸚鵡(おうむ)七十話)のように、説話集全体がまとまった形で伝わっている場合もある。しかし『アラビアン・ナイト』や『デカメロン』などにみられるような、枠物語のなかに多くの説話を包含する形式は、インドが起源であるらしい。インド説話の起源は古くブラーフマナ文献のなかにも古雅な説話がみいだされ、二大叙事詩『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』のなかには神話伝説とともに多くの説話が含まれている。説話が一つの集録としてまとめられるようになったのは、いつのころか明らかでないが、西暦紀元ごろに成立したと思われる仏教説話集『ジャータカ』(本生話(ほんじょうわ))や、現存しない大説話集『ブリハットカター』、原本の亡失した『パンチャタントラ』などがつくられるに及んで説話文学は大いに発達し、教訓的な内容の寓話(ぐうわ)・童話のたぐいから、娯楽を目的とする通俗的なものに至るまで、大小多数の説話集がつくられた。

インドの説話文学は世界文学史のうえで重要な地位を占めているが、とくに『パンチャタントラ』の流伝は顕著で、東西五十数か国語に翻訳、流布されている。『パンチャタントラ』の原本は亡失し、数種の伝本によって伝えられているが、6世紀ごろにはその1本から中世ペルシア語のパフラビー語に翻訳され、さらにシリア語、アラビア語に翻訳されて『カリーラとディムナ』の名で西方諸国に広がり、また東南アジア諸国にも流伝して、東西諸国の説話文学に大きな影響を与えている。グナーディヤ作の『ブリハットカター』も原本は散逸したが、ソーマデーバ(11世紀)作の『カターサリットサーガラ』をはじめ数種の改作本によりあまねく普及した。仏陀(ぶっだ)の前生物語547話を集めた仏教説話集『ジャータカ』はパーリ語で書かれ、西暦紀元前後における民間の説話を仏教の布教のために改作集録したもので、中国・日本にも伝えられ流布した。娯楽を目的とする説話集としては『ベーターラパンチャビンシャティカー』(屍鬼(しき)二十五話)、『シュカサプタティ』などがあり、内容の通俗性により、インド国内はもちろん、蒙古(もうこ)や東南アジア諸国にも伝えられている。

[田中於莵弥]

『益田勝実著『説話文学と絵巻』(1960・三一書房)』▽『西尾光一著『中世説話文学論』(1963・塙書房)』▽『『日本の説話』全八巻(1973~1975・東京美術)』▽『S・トンプソン著、荒木博之・石原綏代訳『民間説話』上下(社会思想社・現代教養文庫)』▽『G・ユエ著、関敬吾監修、石川登志夫訳『民間説話論』(1981・同朋舎出版)』▽『関敬吾著『民話』(岩波新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「説話文学」の意味・わかりやすい解説

説話文学 (せつわぶんがく)

記載文学の一ジャンルで,説話を主たる素材として制作された文学の称。神話,伝説,昔話,世間話など,口頭で伝承された説話が文字によって文学化されたもので,叙事本位の短編が多い。概して創作性に乏しく,心情の描写を避けて事件と行動の叙述に重点を置く。特異な事件や珍談奇聞など,総じて非日常的話題が取り上げられ,叙述形式には口頭伝承のなごりをとどめている場合が多い。特定個人の名において制作されても,常にその背後に,素材の伝承過程に加えられた多数者の創作行為が潜在している点に文学的個性がある。それがある意図のもとに集成されたものが説話集で,説話文学は独自の文学的領域を形成している。

わが国での説話の採録は記紀以前にさかのぼるが,集的形態をとるようになったのは奈良時代末から平安初頭にかけての時期で,現存最古の説話集は9世紀初頭に成った《日本霊異記(にほんりよういき)》である。中国伝来の類書にならい,前代以来の本朝仏教説話を集録して因果応報の理を説いた作品である。この事実が象徴するように,わが国説話文学の誕生と発達は,仏教の布教と密接にかかわるところがあった。説経唱導の資として多数の証話が求められ,それがやがて説話集や説経集に結晶したわけで,平安時代には,折々の信仰の動向と布教上の実需を反映して,多様な作品が制作された。《日本霊異記》の系譜につながる《日本感霊録(にほんかんりようろく)》(850ころ),上流婦女子向けの仏教テキスト《三宝絵詞(さんぼうえことば)》(984),浄土信仰の盛行が生み出した《日本往生極楽記》(986ころ),法華経信仰の諸相と功徳を説いた《本朝法華験記》(1044)などは,いずれも歴史的意味をになう個性的作品である。基盤となった説経の資料としては,院政期の《法華修法一百座聞書抄》《打聞集(うちぎきしゆう)》などが注目される。一方,こうした説話文学の主流に平行して,信仰とは無縁の俗世の話題に関心を寄せ,伝奇的古伝承や巷間の奇譚異聞を集録する動きも次第に高まってきた。10世紀初頭の三善清行(きよつら)撰の《善家秘記》(ぜんけひき),紀長谷雄(きのはせお)撰の《紀家怪異実録(きけかいいじつろく)》などが先駆的作品で,いずれも六朝・唐代の類書に触発された漢文表記の本朝怪異説話集である。この系譜につながる仮名文表記の画期的作品が,11世紀後半に成立した源隆国(たかくに)撰の《宇治大納言物語》である。本朝世俗説話を主体に広範な説話を集録し,後代作品にも大きな影響を与えたものらしいが,現存しない。12世紀に入って成立した《今昔物語集》は,基本的には仏教説話集であるが,広く世俗説話をも包摂し,インド・中国・日本三国の説話を集成した世界的大作である。

鎌倉時代以後の説話文学は,仏教・世俗二系列という基本的パターンは平安時代と大差ないが,作品数がいちだんと増大し,内容もより多様化していった。特に鎌倉初期・中期は説話文学作品の多出時代で,貴族官人層の懐古趣味と説話的関心が生み出した《古事談》《続古事談》《古今著聞集》,仮名文表記の読み物的な《宇治拾遺物語》《古本説話集》《今物語》,出家遁世者の隠逸思想と求道生活から生まれた《発心集(ほつしんしゆう)》《撰集抄(せんじゆうしよう)》《閑居友(かんきよのとも)》,日常処世の教訓をテーマに掲げた《十訓抄(じつきんしよう)》,三国仏教説話を集めて説経の資とした《私聚百因縁集(しじゆひやくいんねんしゆう)》,説経集的色彩の濃い《宝物集(ほうぶつしゆう)》《沙石集(しやせきしゆう)》《雑談集(ぞうたんしゆう)》などは特筆すべきもの。《長谷寺(霊)験記》《春日権現験記》のごとき寺社の霊験集,地蔵・観音以下の神仏利益集類が簇出したのもこのころからである。鎌倉末期から室町時代にかけては,《神道集》と《三国伝記》に注目したい。前者は南北朝時代に集成された安居院(あぐい)流の語り物集で,中世本地物語の一源流と見られ,後者は室町初期に成った伝統的な三国説話の集成書ながら,仏教説話集的性格から座談形式の伽(とぎ)物語的作品に移行している点が見のがせない。室町末期から近世初期にかけては,《奇異雑談集》のごとき怪異説話集や《醒睡笑(せいすいしよう)》のごとき笑話集の出現を見たが,それらは説話文学としての独自の展開を遂げることなく,新興の文学ジャンルの中に埋没していった。近世説話集の一部が仮名草子や噺本(はなしぼん)に組みこまれ,一部が随筆文学に編入されたごときがその好例である。しかし,実質的に説話文学と見るべき近世作品の総量は,前代までの作品総量を遥かにしのぐものがあり,それを文学的一領域として見直すことは今後の課題であろう。

以上に加えて,説話文学に準ずるもの,またはその周辺的作品と見られるものも少なくない。故実家の談話を筆録した《江談抄(ごうだんしよう)》《富家語(ふけご)》《中外抄》系列の作品,神仏の縁起や利生(りしよう)談を収めた絵巻物類,院政期の《注好選(ちゆうこうせん)》以下の童蒙対象の啓蒙的テキスト,《言泉集(ごんせんしゆう)》《転法輪鈔(てんぽうりんしよう)》のごとき説経唱導の資料集などがそれで,これらも説話文学の理解には欠かせないものである。

執筆者:今野 達

インド

インドは説話の宝庫であり,世界各国の説話はすべてインドを起源とするという説さえかつて流行した。インドの説話が東西諸国にひろまって多くの影響を与えたことは事実であるが,古代エジプトやギリシアからインドに移入された説話もあり,またインドと同一のテーマを扱った説話がまったく別個に他の国に生まれた例も少なくない。しかし《千夜一夜物語》や《デカメロン》などにみられる,いわゆる枠(わく)物語の中に多数の説話を包含する形式は,インドを起源とするといわれる。仏教の説話文学として有名な〈ジャータカ(本生譚)〉や〈アバダーナ(譬喩譚)〉は,当時の民間説話を仏教化したもので,同じ内容をもつ説話はバラモン教系統の説話集にも多く見いだされる。

サンスクリットの説話集《パンチャタントラ》は,東西説話文学交流の上から最も重要な作品で,原本は散逸して作者,年代ともに不明であるが,多数の支本を生じ,多くの異本が伝わっている。カシミールに伝わった《タントラーキヤーイカTantrākhyāyika》は,諸伝本のうち最も古い形を伝えるものといわれ,またベンガルの伝本はナーラーヤナ(10世紀ころ)によって改編され《ヒトーパデーシャ(有益な教訓)》とよばれてひろく普及した。西北インドに伝わった伝本から6世紀ころ,中世ペルシア語のパフラビー語に翻訳されたが,散逸して伝わらず,これに基づいたシリア語訳(570ころ)とアラビア語訳(750ころ)があり,これらの伝本は《カリーラとディムナ》とよばれ,この題名はその後の西方諸国の訳本の起源となった。またペルシア語訳《アンワーリ・スハイリー》(15世紀)も,西方諸国語訳の基となっているが,この訳本のフランス語訳は,これを〈ピルパイ(またはビドパイ)の物語〉とよんでいる。《パンチャタントラ》はこのように早くから西方諸国に伝えられたが,東南アジア諸国にも流布し,ジャワ,タイ,マレーなどの言語にも翻訳されている。グナーディヤの大説話集《ブリハット・カター》は,パイシャーチー語というプラークリット語の一種で書かれ,10万頌から成る雄編であったというが,散逸して伝わらず,後にサンスクリットあるいはプラークリット語によって改作されたものが数種伝わっている。これらの改作本のうち最も有名なのは,ソーマデーバ作の《カターサリットサーガラKathāsaritsāgara》(12世紀)で,サンスクリットの韻文で書かれ,350種の興味ある物語を含んでいる。これらの大説話集の流布は説話文学の流行を促し,小規模の娯楽的,通俗的な説話集が多く作られた。《屍鬼二十五話(ベーターラ・パンチャビンシャティカー)》は,数種の異本によって伝えられてひろく伝播し,チベット語や蒙古語にも翻訳されている。《鸚鵡七十話(シュカサプタティ)》も原本は失われ,原作者も年代も不明であるが,サンスクリットの2種の異本が伝わっている。ナフシャビーによるペルシア語訳(1330),これを基にしたトルコ語訳(15世紀),別のペルシア語訳(1794)は,いずれも《トゥーティー・ナーメ(鸚鵡物語)》とよばれている。このほかマレー語訳や近代インド方言にも翻訳されて普及し,比較文学の上からも重要な作品である。

このようにインドの説話文学は早くからイラン,シリア,アラビアの各国語に翻訳されて西方に伝えられ,《イソップ物語》《千夜一夜物語》《デカメロン》《グリム童話》やラ・フォンテーヌの寓話詩などに影響を与え,またインド文化の伝播に伴って東南アジア諸国にもひろがり,仏教の伝播とともに蒙古や中国,さらに日本にも伝えられた。

執筆者:田中 於菟弥

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「説話文学」の意味・わかりやすい解説

説話文学【せつわぶんがく】

→関連項目宇治大納言物語|絵解き|歌徳説話|河原巻物|言談|雑談|パンチャタントラ|変文|物語文学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「説話文学」の意味・わかりやすい解説

説話文学

せつわぶんがく

legendary literature

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「説話文学」の解説

説話文学

せつわぶんがく

説話をその文学的資質について考慮する場合に用いる語。一つ一つの説話,あるいは説話集についても用いるが,狭義には「今昔物語集」「宇治拾遺物語」などの説話集と,そのなかの個々の説話をいう。説話は本来口承されたものだが,その伝達は厳密ではなく,伝承者が話を再構築するものであった。そうした伝承過程で,説話集のなかの説話には読み手を意識して話を整理し,表現を工夫しているものが多い。そこには文学性が認められるため,説話集に収められた説話をとくに説話文学ということがある。説話は記紀や日記・和歌集・歌論書などさまざまな作品に収められるが,広くすべての説話を説話文学という立場もある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「説話文学」の解説

説話文学

せつわぶんがく

記紀の神話伝説なども広義では含まれるが,説話集として集成されたのは平安初期の『日本霊異記』が最初。個人的創作意識が衰退してきた平安後期以後,鎌倉時代にかけて栄えた。仏教的・儒教的な教訓の意識が強いが,当時の民衆生活の一端を知ることができる貴重な史料。代表作に『今昔物語集』『宇治拾遺物語』『古今著聞集』『十訓抄』など。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の説話文学の言及

【ブラーフマナ】より

…全般的に祭式を万能とする態度に貫かれ,その結果祭式の実行者である祭官階級バラモンの地位の絶対性を強調するにいたったことが注目される。また祭式の起源や由来を説明するにあたって,数々の物語や伝説を挿入しており,古代インドの説話文学研究,および説話文学の比較研究にとって,貴重な資料となっている。思想的には,多神教の中で唯一の絶対者を模索しはじめた《リグ・ベーダ》以来の潮流を継承し,プラジャーパティPrajāpati(造物主)を創造神,最高神として立てるにいたり,宇宙創造の神話にも定型をつくり出した。…

※「説話文学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...