精選版 日本国語大辞典 「流罪」の意味・読み・例文・類語

る‐ざい【流罪】

改訂新版 世界大百科事典 「流罪」の意味・わかりやすい解説

流罪 (るざい)

古代以来明治末まで行われた死刑につぐ重刑。流刑(るけい)。日本の古語には刑を意味する語がなく,ともに罪と称し,唐律に流刑というのを日本律では流罪といった。

古代

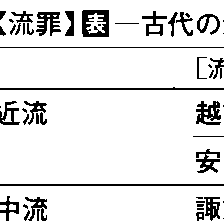

古代律令継受以前の日本では,神の怒りにふれた者を島に捨て殺しにすることが行われていた。唐律を継受しても,日本律の流罪にはこの固有の思想が強く残った。流罪は律では五刑の一つで,近流(ごんる),中流(ちゆうる),遠流(おんる)の3等がある。本人の現住地から遠隔地への強制移住と配所での徒(徒罪(ずざい))1年の服役とを合わせた刑罰。唐律では流刑を配所までの距離によって流2000里,2500里,3000里の3等に分かつが,日本律の近,中,遠の基準は明らかでない。ただし724年(神亀1)の式では,都からの上記3等の国名が定められた(表参照)。配所への移住には,妻妾を伴うことが強制されるが,父祖子孫は希望による。配所への護送は四季ごとに1回,それまでの既決者を一まとめにして官憲により行われる。配所到着後,本人とその家族はその地の戸籍に編入され,1年の服役終了後は良民と同じく口分田が班給され,課役も負担する。配所到着後は,恩赦があってもその効力は及ばない。女性が流罪に該当する罪を犯した場合は,現住地に住まわせたまま杖罪と徒罪を併科した留住法により流罪に代える。上記3等の流罪のほか,特別の流罪として,遠流に処した上,配所で3年の役を科す加役流がある。

執筆者:小林 宏

中世

中世鎌倉中期成立の《拾芥抄(しゆうがいしよう)》には〈式外近代遣国々〉として,さらに上総,下総,陸奥,越後,出雲,周防,阿波の7国の名が見える。近,中,遠の三流およびこれらの国の名は,鎌倉幕府法の〈新編追加〉にも掲載されている。1232年(貞永1)の《御成敗式目》では,悪口,殴人,謀書,讒訴,姦通等のとがについて侍ならば所領没収と定めるが,没収すべき所帯がなければ流罪(遠流)とした。しかし追加法になると,夜討強盗の主犯は斬罪,従犯は夷島に流し遣わすとし,一般人の刃傷や博奕3度におよぶものは伊豆大島への流罪を科している。流罪は本来太政官符を奉じて執行されるものであるが,鎌倉・室町幕府とも独自にもこれを行った。戦国時代には,たとえば大内氏などは〈貞永式目の旨に任せ〉と称し領国内で流罪を行っている。しかし,戦乱の世では流罪を行う条件がなく,追放刑のほうが適していた。

近世,近代

近世,近代全国的支配を確立した江戸幕府のもとでは,遠島(島流し)の名で流罪が復活した。1742年(寛保2)《公事方御定書》の〈御仕置仕形之事〉には〈従前之例〉として遠島をあげ,〈江戸より流罪之ものハ,大島八丈島三宅島新島神津島御蔵島利島右七島之内え遣す,京大坂西国中国より流罪之分ハ,薩摩五島之嶋々隠岐国天草郡え遣す〉と定め,犯人の財産は没収した。遠島は,隠鉄炮,女犯僧,博奕,殺人の従犯,過失殺その他にかなり広く適用された。流人は島で小屋を建て自活をしなければならなかったが,後にはわずかの手当を給した。赦律によれば遠島は29年以上,あるいは特別にそれ以下でも赦免と定められた。1778年(安永7)幕府は無宿者を佐渡に送り水替人足として使役したが,これも流罪に近い。1870年(明治3)制定の新律綱領は五刑の一つとして流刑を設け,1年,1年半,2年の3等に分けて北海道に発遣し,役満ちれば彼地の籍に編入し生業を営ませた。73年の改定律例は流刑3等をそれぞれ懲役5年,7年,9年と改めたが,80年の旧刑法ではまた流刑を復活させ,有期(12~15年)と無期に分け,島地の獄に幽閉するとし,国事犯に対して適用した。流刑は1908年の刑法改正で廃止された。

執筆者:牧 英正

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「流罪」の意味・わかりやすい解説

流罪【るざい】

→関連項目引廻し

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「流罪」の読み・字形・画数・意味

【流罪】りゆうざい・るざい

字通「流」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の流罪の言及

【遠島】より

…江戸幕府の刑罰の一つ。流罪(るざい)ともいい,その罪人を流人(るにん)という。離島に送り,島民と雑居して生活させる刑で,《公事方御定書》(1742)以後制度が整った。…

【引廻し(引回し)】より

…また反乱の降人,捕虜などを,死罪を免じて〈大路を渡〉したうえで禁獄することも行われた。なお,流罪と定まった者を流刑地に送る際,京都の居宅から都のはずれまで,後向きに馬に乗せ(身分ある者は後向きに輿(こし)に乗せ)て連行したのも,やはり罪人を衆にさらすためであって,一種の引廻しといえる。 中世(おそらく室町時代)に入ると,引廻し(〈大路を渡す〉)はいっそう盛んに行われるようになり,死罪犯も引き廻したのちに刑を執行する方式が主流となったほか,死一等を減ぜられた者を車や刑架に縛して引き廻す〈はりつけ〉の刑も行われた。…

※「流罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...