翻訳|humidity

精選版 日本国語大辞典 「湿度」の意味・読み・例文・類語

しつ‐ど【湿度】

- 〘 名詞 〙 空気の乾湿の度合。空気が含むことのできる最大の水蒸気の量は温度によって異なるが、その飽和水蒸気量に対する割合を相対湿度といい、一定体積(一立方メートル)中に含まれる水蒸気量をグラム単位で表わした数を絶対湿度という。〔工学字彙(1886)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「湿度」の意味・わかりやすい解説

湿度

しつど

humidity

空気中の水蒸気の量や、空気の湿りぐあいの程度などを表す量。大気中の湿度は、場所や高さや時刻などによって異なり、人間の生活に大きく影響するほか、気象学上重要な要素である。

[大田正次]

湿度の表し方

単位体積の空気中に含まれている水蒸気の量を、たとえば1立方メートル中15グラムなどと表すことがある。これを絶対湿度という。空気中に含まれる水蒸気の量には限界があって、通常はその限度以上に水蒸気を含むことはできない。この限度の水蒸気の量を飽和水蒸気量という。飽和水蒸気量はそのときの空気の温度によって変わり、たとえば気温0℃では1立方メートル中に4.8グラム、気温15℃では12.8グラムである。過飽和現象といって、限度以上の水蒸気を含むこともあるが、大気中では限度以上の水蒸気を含むことは、たとえ一時的におこっても、ただちに限度内に下がり長続きしない。

ある場所のある時刻における大気中の水蒸気量を、そのときの気温で含みうる最大の水蒸気量、すなわち飽和水蒸気量で割り、それに100を掛けてパーセント(%)で表したものを相対湿度といい、また単に湿度ということもある。相対湿度10%は著しく乾燥した状態であり、相対湿度90%は逆に著しく湿った状態である。湿度は空気の湿りぐあいを知る目安となっている。

単位体積の空気中に含まれている水蒸気の量と、残りの空気の量との比を混合比といい、普通、水蒸気量をグラム、空気の量をキログラムで表して比をとる。これは気象学で気団分析などに用いられる。

[大田正次]

湿度の測り方

湿度の測定は気象観測のなかではむずかしいものの一つである。古くから気象観測で常用され、いまでも世界各国で広く用いられているのは乾湿計である。乾湿計は、普通の温度計を2本並べ、1本では気温を測り、他の1本は、ガーゼを2枚くらいあわせて巻き付け、このガーゼに水をつけて湿球とし、水分の蒸発の速さの目安とする。普通ガーゼに木綿糸を5、6本縛り付け、糸の先を小さなコップの水ために浸して、つねにすこしずつ水を補給する仕組みとなっているので、湿球は乾くことなくいつでも湿っている。気温が氷点以下に大きく下がらないような場所では、この方法は案外正確に湿度の測定ができ、かつ操作も簡単で費用も安い。この乾湿計を百葉箱(ひゃくようばこ)に入れておくか、または陽(ひ)の当たらない風通しのよい位置に吊(つ)るす。一方の温度計(乾球という)の示度と、湿球の示度を読めば、それから表を用いて相対湿度を求めることができる。なお気温が0℃以下になると、湿球は凍る場合があるので、まず凍っているかいないかを確かめてから表を用いる。

湿度計としては通風乾湿計、毛髪湿度計などのほか、測定方法の違う各種のものがある。

[大田正次]

湿度の分布

相対湿度は10%以下になることもあるし、100%に近くなることもあり、場所による変化は著しい。きわめて湿度の小さい砂漠地方を除くと、世界各地の年平均湿度は65~85%である。日本の年平均湿度は70~80%である。

絶対湿度は赤道地帯で空気1立方メートル中18グラム、極地方で6グラム程度である。絶対湿度は上空ほど小さくなり、高さ5キロメートルでは地上の値の約10分の1くらいになる。

[大田正次]

湿度の変化

ある場所での相対湿度の日変化は、その場所の気温の変化によって左右され、一般的には気温が高いときには湿度は小さく、気温が低いと湿度が高い。東京の例でみると、相対湿度は午後2時ごろに約60%でもっとも小さく、朝の6時ごろ約85%でもっとも大きい。一方、絶対湿度の日変化は直接に気温によって左右されることはないが、気温が高いと最寄りの水面(海面など)からの蒸発が盛んとなり、その結果水蒸気が補給されるので、気温が高いころに絶対湿度は大きくなり、気温が低いころに小さくなる。東京の例では、午後6時ごろに大きく(約10.6グラム毎立方メートル)、午前5時ごろ小さく(約9.8グラム毎立方メートル)なる。

[大田正次]

湿度の記録

日本のこれまでの気象観測の結果を調べてみると、相対湿度のもっとも小さい値は富士山頂と滋賀県伊吹(いぶき)山頂で0%、平地では鹿児島市の3%である。相対湿度が10%以下のきわめて乾いた状態は日本各地でおこっているが、季節でみると3~5月に多い。

[大田正次]

実効湿度

木材などの乾燥の度合いを表す示数の一種である。木材の乾燥度はそのときの空気の乾燥度だけではなく、数日前からの空気の乾燥度の影響を受ける。そこで次のように計算すれば、木材の乾燥の度合いに近い示数が得られることが実験的にわかった。まず、当日、前日、前々日、……などの1日中の平均の相対湿度を調べ、当日の値には1.0、前日の値には0.7を掛け、前々日には0.7の2乗すなわち0.49を掛け、その前の日の値には0.7の3乗すなわち0.34を掛けるなどして、それらを全部加え合わせる。その結果の値にさらに0.3を掛ける。このように当日のみならず前日、前々日などの湿度の影響を加味して求めた値を実効湿度という。実効湿度が60%以下に下がると、木材の乾燥が甚だしく、火災がおこりやすいといわれている。このような乾燥状態は、冬の季節風のときの太平洋側や、春先にフェーン現象のおこる日本海側などにとくに多く発生する。

[大田正次]

改訂新版 世界大百科事典 「湿度」の意味・わかりやすい解説

湿度 (しつど)

humidity

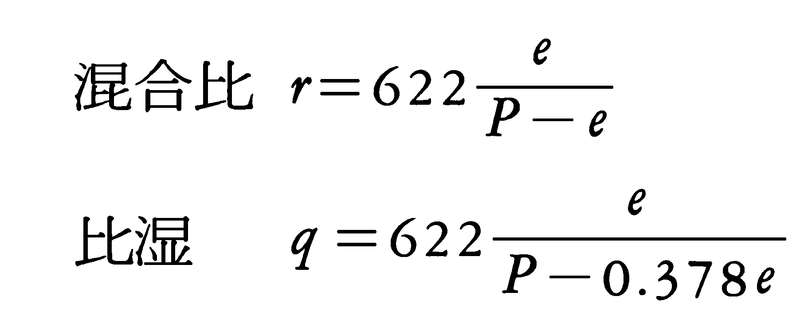

空気中に含まれる水蒸気量の度合を表すもので,一般に相対湿度または単に湿度と呼んでいる。相対湿度はある一定の容量の空気が含んでいる水蒸気圧とそのときの気温に対する最大限の水蒸気圧(飽和蒸気圧)との比を百分率で表したものと定義されている。ただし,飽和蒸気圧は気温のほかに,空気の接触面が水面であるか氷面であるかによっても異なるので,低温時の湿度の測定の場合はこのことにも注意する必要がある。飽和状態からの隔りを表す方法としては,飽和蒸気圧と水蒸気圧の差を用い,これを飽差と呼んでいる。このほか,温度と露点温度との差を露点温度差または湿数と呼ぶこともある。これらに対して,空気1m3の容積中に含まれる水蒸気の質量(g)を絶対湿度という。絶対湿度a(g/m3)と水蒸気圧e(hPa),絶対温度Tとの間にはa=217(e/T)の関係がある。同じ空気であっても,その空気の温度や圧力を変えると水蒸気圧,相対湿度,絶対湿度などは変化する。したがって,空気中の乾燥空気と水蒸気の割合が温度と圧力の変化に対して変わらないような表示法が必要なことがある。気象学ではこの目的のために混合比または比湿が用いられる。混合比は空気中の水蒸気量r(g)が乾燥空気1kg相当部分中に含まれているときのr(g/kg)をいう。一方,比湿は空気1kg中に含まれる水蒸気量q(g)のときのq(g/kg)をいう。rとqはそのときの気圧P,水蒸気圧eとの間に次の関係がある。

これらは対流現象などを論ずる場合の保存量として大切な量である。

湿度の分布と変化

乾燥空気の化学組成分の割合は地球上ほとんど一定であるが,水蒸気については時や場所によって著しく変化する。湿度は最高100%から最低は10%以下になることもある。世界各地の年平均湿度は沿岸地域で高く,内陸部で低い。チリのアンクドでは年平均89%に達するが,ニジェールのビルマでは23%にすぎない。日本の年平均湿度は70~80%で比較的多湿である。年変化は太平洋側では冬に低く夏に高いが,日本海側では夏と冬に2回極大になる。湿度の日変化は一般に気温と逆になり,日中は低く夜間に高くなる。水蒸気圧は気温が高いほど大きくなる傾向があるが,地域の気候特性にも大きく左右される。水蒸気圧の鉛直分布は高度とともに著しく減少し,成層圏より上空ではほとんど認めがたい。

湿度と生活

相対湿度は空気が乾いているか湿っているかの感覚をよく表現していて日常生活との関係が深い。また,湿度は暑さ寒さの感覚にも影響を及ぼし,同じ気温の高い日でも湿度の高い日のほうが暑く感じる。さらに,湿度は木材などの乾燥の度合にも関連がある。火災予防の立場からは,数日前からの相対湿度の経過状況を考慮した実効湿度を求め,火災の危険性の目安としている。実効湿度reの求め方は,当日,前日,前々日……の日平均相対湿度をr0,r1,r2……とすると,

re=(1-a)(r0+ar1+a2r2+……)

から計算される。ここで,aは時間経過による影響の度合を示す数値で,普通0.7が用いられている。

執筆者:岡村 存

湿度と健康

湿度は気温,風速など他の気象要因と複合して健康に影響を与える。好ましい相対湿度は40%から60%の範囲であり,低湿度が続くと肌や咽喉が荒れ,風邪にかかりやすくなるなどの傾向が増す。逆に高温多湿では発汗による放熱量が減少するために不快となり,極端な場合には熱射病に至ることもある。不快指数=0.72(乾球温度+湿球温度)+40.5は気温と湿度の2要素で決まり,75または80が限界とされる。

→湿度計

執筆者:溝口 勲

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「湿度」の意味・わかりやすい解説

湿度【しつど】

→関連項目水蒸気|露点

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「湿度」の意味・わかりやすい解説

湿度

しつど

air humidity

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「湿度」の解説

しつど

湿度

humidity

空気中の水蒸気量の状態を表す用語で,一般には相対湿度(relative humidity)を指す。相対湿度は,飽和水蒸気圧に対する実際の水蒸気圧の比をパーセントで表したもの。1m3中に含まれている水蒸気の質量(ɡ)を絶対湿度(absolute humidity)という。比湿(specific humidity)や混合比(mixing ratio)も湿度を表す用語である。

執筆者:榧根 勇・田中 博

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

栄養・生化学辞典 「湿度」の解説

湿度

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...