精選版 日本国語大辞典 「源実朝」の意味・読み・例文・類語

みなもと‐の‐さねとも【源実朝】

改訂新版 世界大百科事典 「源実朝」の意味・わかりやすい解説

源実朝 (みなもとのさねとも)

生没年:1192-1219(建久3-承久1)

鎌倉幕府第3代将軍。歌人。1192年8月9日源頼朝と北条時政女政子の次男として鎌倉に生まれた。幼名を千幡(万)(せんまん)という。父頼朝の死後征夷大将軍に補任された兄頼家が廃されたため,1203年(建仁3)9月征夷大将軍の職を継いだ。早くから京の文化にあこがれ,04年(元久1)後鳥羽上皇の母七条院の姪に当たる坊門家の権大納言藤原信清の女子を迎えて妻とした。院政を執る後鳥羽上皇は実朝のこうした性向を利用して鎌倉幕府を制御しようとし,実朝もこれに応ずる意志をいだいていた。〈山はさけ海はあせなん世なりとも君に二心我あらめやも〉の歌は上皇の書状を受けたときの作という。しかし公武関係は在地支配権をめぐって根本的矛盾を蔵していたので,院政政権はひそかに討幕の計画を進め,これと幕府の実権をにぎる母政子や執権北条義時以下の御家人勢力との対立の中にあって,将軍実朝はしだいに孤立を深めた。1217年(建保5)東大寺大仏殿再興の宋人陳和卿から自分が前世に宋国医王山(いおうぜん)の長老であったとの示唆を告げられると,感激して和卿に大船を建造させ,渡宋を企てた。この計画は進水の失敗によって挫折したが,なお御家人葛山景倫(かつらやまかげとも)を宋に派遣しようとしたり,宋に仏舎利を求めたりした伝えもある。これらは実朝の孤独,絶望の深さを示すが,晩年しきりに官位の昇進を望んだのも,また同様な心境によると見られる。その官位はすでに1209年(承元3)従三位,13年正二位,16年権中納言に昇っていたが,18年には一挙に権大納言兼左近衛大将から内大臣を経て右大臣へと異常な昇進をみた。これを憂えた大江広元の諫言に対して実朝は,源氏の正統は断絶するから,せめて家名を挙げておきたいと答えたという。

このような苦悩多い生涯で,実朝が心を慰めるよすがとしたのは,和歌,管絃,蹴鞠などの京文化,とくに和歌であった。14歳ころから作歌を始め,18歳のとき歌壇の巨匠藤原定家の門に入り,定家は《詠歌口伝》を著して与え,また相伝の《万葉集》を贈った。実朝の作品は700首余が家集《金槐(きんかい)和歌集》などに収められている。大部分は当時完成した《新古今和歌集》の歌風による習作であるが,天成の豊かな感受性が流露し,また晩年の作とみられる異色の万葉調が含まれ,この点が近世の賀茂真淵や近代の正岡子規に注目され,和歌史上不朽の名をとどめた。1219年1月27日,右大臣昇任の拝賀のため鶴岡八幡宮に参詣した際,兄頼家の遺子,同宮別当公暁(くぎよう)によって社頭で暗殺され,28年の短い生涯を閉じた。御家人のうち秋田城介景盛をはじめ100余人が殉(したが)って出家したところに,事件の衝撃の大きさを見ることができる。暗殺の背景にあったのは北条氏か三浦氏かなど,真相はなぞにつつまれている。

→官打ち

執筆者:目崎 徳衛

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「源実朝」の意味・わかりやすい解説

源実朝

みなもとのさねとも

(1192―1219)

鎌倉幕府第3代将軍。源頼朝(よりとも)の二男。母は北条政子(ほうじょうまさこ)。幼名千幡(せんまん)。1203年(建仁3)北条時政(ときまさ)が2代将軍頼家(よりいえ)を倒したとき、後を継ぐ千幡に朝廷から実朝の名を賜り、征夷(せいい)大将軍に任ぜられた。時政は政所別当(まんどころべっとう)をその手に収めて独裁政治の一歩を踏み出し、源氏の功臣畠山重忠(はたけやましげただ)その他を倒してその勢いを示した。実朝は、もはや政治上に多くを期待しえないことを知って、むしろ京都風の文化と生活とを享受する楽しみに意をもっぱらにし、夫人も都から迎え、右大臣の高官を望むという風であった。そのため関東武士の信望はしだいに薄らいだ。北条義時(よしとき)はこの情勢を利用して、源氏将軍断絶の計画を推し進めたと思われる。義時は1213年(建保1)関東の大勢力たる和田義盛(わだよしもり)を倒し、義盛の帯していた侍所(さむらいどころ)別当をあわせて、北条氏による執権(しっけん)政治の基礎を築いた。そして実朝に実子がないため、将来皇族を将軍に迎える方針をたてた。一方朝廷側は、1219年(承久1)実朝に右大臣の官を授けた。しかしそれは身分不相応の高い官を与えて、自滅させる「官打ち」を目的としたものと噂(うわさ)された。正月27日、実朝は鎌倉鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)でその拝賀式を行ったが、甥(おい)公暁(くぎょう)のために殺され、ここに源氏の正統は絶え、源氏将軍も3代で断絶した。

実朝は和歌を熱愛し、藤原定家(ていか)の指導を受けて『万葉集』『古今和歌集』をはじめ、古来の和歌を研究して独自の歌風を大成した。その家集『金槐(きんかい)和歌集』3巻は約700首の詠を収めており、古今の絶唱と高く評価されるものをも含んでいる。

[多賀宗隼]

『吉本隆明著『日本詩人選 源実朝』(1971・筑摩書房)』

百科事典マイペディア 「源実朝」の意味・わかりやすい解説

源実朝【みなもとのさねとも】

→関連項目宇都宮歌壇|近代秀歌|執権政治|寿福寺|信生法師日記|藤原頼経|北条政子|万葉調|蒙求和歌

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「源実朝」の意味・わかりやすい解説

源実朝

みなもとのさねとも

[没]承久1(1219).1.27. 鎌倉

鎌倉幕府第3代の将軍,歌人。父は第1代将軍頼朝。母は政子。幼名,千幡。建仁3 (1203) 年,外戚北条氏に廃された兄頼家に代って将軍となり,右大臣正二位にいたったが,鶴岡八幡宮の社頭で頼家の遺児公暁に殺された。渡宋を企てたこともあったが,果さなかった。京都の貴族文化,文学を愛し,坊門信清の娘を妻とした。早くから作歌に親しみ,家臣を通じて藤原定家の指導を受けた。定家の歌論書『近代秀歌』は実朝に進献されたものである。天性の歌人で,万葉風の作品は特にすぐれており,後世,賀茂真淵,正岡子規,斎藤茂吉らが激賞している。家集『金槐和歌集』。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「源実朝」の解説

源実朝

みなもとのさねとも

1192.8.9~1219.1.27

鎌倉幕府3代将軍(在職1203.9.7~19.1.27)。父は初代将軍頼朝。母は北条政子。幼名千幡(せんまん)。1203年(建仁3)兄で2代将軍の頼家が幽閉されたあとをうけ,3代将軍となる。北条氏に掣肘されて政治の実権はもてなかったとされるが,政所(まんどころ)を中心として将軍権力の拡大に努めた。京都の文化に強い関心をもち,和歌や蹴鞠に親しんだ。和歌を通じて藤原定家とも親交があり,家集に「金槐和歌集」がある。16年(建保4)宋へ渡ることを思いたち,大船の建造を命じるが,翌年完成した船は浮かばず,失敗に終わる。19年(承久元)鎌倉鶴岡八幡宮での右大臣拝賀の儀式のとき,甥の公暁(くぎょう)に暗殺された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「源実朝」の解説

源実朝 みなもとの-さねとも

建久3年8月9日生まれ。源頼朝の子。母は北条政子。北条氏に擁立されて建仁(けんにん)3年将軍となるが,北条氏に実権をうばわれたため,官位に執着。建保(けんぽ)6年右大臣に昇進。7年1月27日鎌倉鶴岡八幡宮での拝賀式のとき,甥(おい)の公暁(くぎょう)に暗殺された。28歳。藤原定家に師事し,万葉調の歌人としても名だかい。幼名は千幡(せんまん)。家集に「金槐(きんかい)和歌集」。

【格言など】世の中は常にもがもな渚(なぎさ)漕ぐ海人(あま)の小舟の綱手(つなで)かなしも(「小倉百人一首」)

旺文社日本史事典 三訂版 「源実朝」の解説

源実朝

みなもとのさねとも

鎌倉幕府第3代将軍(在職1203〜19)

頼朝の2男。兄頼家が伊豆に幽閉されたあと将軍になる。すでに政治の実権は北条氏に移っていたため,官位の昇進のみを望み,右大臣となる。その拝賀のため鶴岡八幡宮に参ったとき,頼家の子公暁 (くぎよう) に殺され,源氏将軍は3代で絶えた。万葉調の歌人として聞こえ,家集に『金槐和歌集』がある。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

367日誕生日大事典 「源実朝」の解説

源実朝 (みなもとのさねとも)

鎌倉時代前期の鎌倉幕府第3代の将軍

1219年没

出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の源実朝の言及

【官打ち】より

…官職の等級が分不相応に高くなりすぎて負担が増し,かえって不幸な目にあうことをいう。《承久記》には,後鳥羽上皇が討幕を決意した確実な証拠として,源実朝が希望する以上に彼の官位を昇進させ,〈官打〉にしようとしたこと,ほかがあげられている。確かに,1218年(建保6)に入ってから実朝の昇進は尋常でなく,正月に権大納言に昇ったのを皮切りに,左大将,内大臣を経て,暮れには右大臣に至った。…

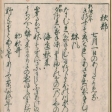

【金槐和歌集】より

…源実朝(みなもとのさねとも)の家集。1巻。…

【陳和卿】より

…鋳造の間には河内鋳師と争いを起こし,大仏殿の用材を利用して勝手に唐船を造るなど,巧匠ではあるが驕慢な人物と評されている。1216年(建保4)鎌倉に下り,将軍源実朝の中国育王山参拝の夢を果たすべく唐船を造ったが,失敗に終わる。予想より船の重量が大きくなりすぎ,進水しなかったためらしい。…

【北条時政】より

…鎌倉幕府の初代執権。時方の子。母は伊豆掾伴為房の娘。伊豆国北条(現,静岡県韮山町)を本拠とする在庁官人で,北条四郎と称した。源頼朝が伊豆に流されていたとき,娘の北条政子が頼朝の妻となるのを許した。1180年(治承4)頼朝が平氏打倒の兵を挙げるとこれを助け,まず伊豆の目代山木兼隆(やまきかねたか)を討った。しかし相模の石橋山の戦には敗れて安房に逃れた。ついで頼朝の命を受けて甲斐に赴き,同国の武田信義らを味方につけ,甲斐,信濃の源氏を伴って頼朝の本隊に合流し,駿河の富士川の戦で平維盛の東征軍を敗走させた。…

※「源実朝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...