精選版 日本国語大辞典 「硯」の意味・読み・例文・類語

すずり【硯】

改訂新版 世界大百科事典 「硯」の意味・わかりやすい解説

硯 (すずり)

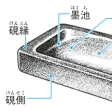

墨をする道具。研とも書く。〈すずり〉は〈すみすり〉の略。後漢の許慎の《説文解字》に,〈硯は石の滑らかなり,研は (す)るなり〉とある。多くは石で作られるが,ほかに磚(せん),瓦,陶,瓷(磁),澄泥,石末,玉,鉄,銅,銀,木,漆,竹などで作られることもある。形は長方形,正方形,円形,楕円形,風字形のほか,自然や人工の姿にかたどって種々の名称がつけられている。硯の表面を硯面,背面を硯背,側面四囲を硯側,硯面の縁周を硯縁,頭部を硯首,墨をする所を墨堂,墨道あるいは墨岡,墨汁をためるくぼみを墨池,硯池あるいは海,墨堂と硯池の境界部を落潮,硯背の足を硯足,硯背の空隙部を挿手あるいは抄手(しようしゆ)などという。硯面には無数の微細な鋒鋩(ほうぼう)があり,これに墨がひっかかってすりおろされる。中国をはじめ,朝鮮,日本などでは,硯を美術工芸品とみなして,その石質,石色,石紋,石眼などを賞美し,文房四宝(硯,墨,筆,紙)の第一に数え,尊んできた。

(す)るなり〉とある。多くは石で作られるが,ほかに磚(せん),瓦,陶,瓷(磁),澄泥,石末,玉,鉄,銅,銀,木,漆,竹などで作られることもある。形は長方形,正方形,円形,楕円形,風字形のほか,自然や人工の姿にかたどって種々の名称がつけられている。硯の表面を硯面,背面を硯背,側面四囲を硯側,硯面の縁周を硯縁,頭部を硯首,墨をする所を墨堂,墨道あるいは墨岡,墨汁をためるくぼみを墨池,硯池あるいは海,墨堂と硯池の境界部を落潮,硯背の足を硯足,硯背の空隙部を挿手あるいは抄手(しようしゆ)などという。硯面には無数の微細な鋒鋩(ほうぼう)があり,これに墨がひっかかってすりおろされる。中国をはじめ,朝鮮,日本などでは,硯を美術工芸品とみなして,その石質,石色,石紋,石眼などを賞美し,文房四宝(硯,墨,筆,紙)の第一に数え,尊んできた。

中国の硯

硯の起源については明らかでないが,天然の石墨や朱石をすりつぶしたり,これに媒材としての漆やにかわなどをまぜ合わせるための容器を想定することができる。出土例としては,洛陽の西周墓から俗に調色器と呼ばれる長方形の石板が発掘されており,その研磨面に朱砂の残痕が認められ,硯の前身として注目されている。現在確認されている最古の石硯は,1975年の暮から翌年の春にかけて発掘された湖北省雲夢県睡虎地の第4号秦墓(秦の統一,前221年以前)から出土したもので,菱形の小石に加工して作られていた。これには同質の石で作られた円柱状の研墨石が付随しており,一粒の小さな墨も同時に出土した。秦から前漢のころには,天然の石墨を細かく砕いて平板な硯石の上に置き,これを研墨石ですりつぶし,にかわなどをまぜて墨汁を作ったものと想像される。後漢のころになると,墨粉を練り固めた固形墨をじかにすることが始まったため,研墨石の必要がなくなり,硯が単独の形態を備えるようになった。漢代の出土硯としては,1931年に朝鮮の楽浪彩篋塚で発掘された石硯と漆硯台が知られていたが,近年では双盤竜三足石硯,十二峰陶硯,亀形硯,獣形銅硯などが出土している。曹魏では瓷器質の円形三足硯があり,硯面の周縁に渠溝(きよこう)すなわち墨池が施されている。この渠溝は墨汁が外へ流れ出るのを防ぐために考案されたものであろう。晋代には,硯面が鳳字形をなし,墨池を臼状に作り,硯背に2足を施した鳳字硯(風字硯,箕様(きよう)硯,鳳池硯ともいう)の流行したことが文献の上で知られている。しかし出土硯の多くは円形,方形の下に3足または4足を施した陶硯,瓷硯,石硯である。

南朝初期の出土硯には,円形有脚の陶瓷硯が多い。それらは,墨堂が硯縁よりも低く,墨堂の周囲には渠溝が施されている。南朝の中・後期,北朝の末期には,箕形陶瓷硯いわゆる鳳池硯が流行したようである。隋代の出土硯も円形有脚の陶瓷硯が大半を占めている。ただ墨堂が硯縁とほぼ同じ高さにまで上がり,それに伴って渠溝が深くなる。また硯脚の下に環状の台座を施し,硯脚を柱のように連綴したものが多くなる。唐代の出土硯も大半は円形多脚式と鳳池式の陶瓷硯によって占められている。釉薬は,三彩釉,白釉,青釉,緑釉,褐釉などで,墨堂と硯背は釉薬をかけず露胎になっているのが普通である。一方,唐代は,澄泥(ちようでい)と端渓(たんけい)石,歙州(しようしゆう)/(きゆうじゆう)石が新たに開発された点でも注目される。澄泥は川底の砂泥を人工的に固めた硯である。端渓石は,広東省高要県の斧柯(ふか)山から産出される硯材で,岩石学上は輝緑凝灰岩と呼ばれる。おそらく初唐に開発され,中唐の劉禹錫,李賀,陸亀蒙らの詩歌にもとり上げられた。歙州石は安徽省の竜尾山から産出する硯材で,岩石学上は千枚粘板岩と呼ばれ,唐の開元年間(713-741)に初めて採掘されたと伝えられる。しかし,唐以前には一般に陶瓷硯が行われ,その機能も墨をすることよりは,むしろ墨汁を蓄える容器としての性格が強かった。五代には南唐官硯に見られるように,墨池と墨堂を画然と区分する形式が確立した。鳳池硯も全体の形が長方形に近づき,硯面の傾斜もしだいにゆるやかになる。

宋代は製硯史の上で一つの頂上を極めた時代である。ことに端渓硯と歙州硯は,この時代に固有の美しさを最もよく発揮し,他の諸硯の発達を促した。甘粛省の洮河緑石(とうがりよくせき),山東省の紅糸石,紫金石,河南省の方城石,江蘇省の雘村(かくそん)石,浙江省の温州石,湖北省の大沱(だいだ)石,湖南省の谷山(こくざん)石など著名な硯石約50種が知られている。また硯式(器形から見た硯の様式)が定着するのもこの時代で,太史硯,蘭亭硯,蓬萊硯をはじめ,双履(そうり)硯(硯面を左右に区切り,一対にした硯),両面硯,煖硯(硯の下に空処を設け炭火などであたためる)などが現れた。ことに端渓石は,変化に富む自然のままの姿に特徴があるので,それを利用した天然硯,子石硯が多く作られた。唐以前の硯は,硯面が凹状をなしていたのに対して,宋硯では墨堂が凸状に盛り上がり,硯池の掘りこみの深いことなどをその特徴として挙げることができる。元代では趙孟頫(ちようもうふ),虞集,黄公望など著名人の銘を持つ硯が,清朝の《西清硯譜》に著録されているが,一般には宋硯の亜流にとどまった。

明代の硯も基本的には宋硯を祖述したが,石硯をはじめ澄泥硯,瓦硯,瓷硯などさまざまな種類の硯が盛んに作られた。そして永楽年間(1403-24)に端渓の水坑が開かれ,良質の硯材が得られるようになると,明硯の特色はこの明坑水岩を中心として発揮されることになった。一般に明硯は,宋硯に比べて墨池が浅く,落潮がゆるやかになり,彫琢法も宋硯のような立体感,力強さに欠けるが,渋くて上品な作風に特色がある。清代になると伝世の名硯が多く,硯に関する著録も多数刊行された。著名な作硯家としては,潘子和,謝奕(しやえき),金殿揚,張純,汪復慶,王岫筠(おうしゆういん),顧二娘(こじじよう)らがあり,金農,高鳳翰ら文人で作硯をよくしたものも少なくない。硯譜すなわち硯の図録には,乾隆帝欽定の《西清硯譜》,高鳳翰の《硯史》,紀昀(きいん)の《閲微草堂硯譜》,沈瑾(しんきん)の《沈氏硯林》,民国の鄧驥英の《広倉研録》などがある。清硯の特徴としては,一般にやや小振りで薄く,墨池の掘りこみも浅く,精緻な薄肉彫が多いことである。また墨池を施さない硯板が目だって多くなるのも,この時代の特色である。現代中国でも各地の新しい硯材による作硯が盛んに行われ,発掘調査に伴う出土硯も逐次紹介されている。

なお,最近の中国硯史に関する好著として北畠双耳,北畠五鼎共著《硯の歴史》がある。

朝鮮の硯

朝鮮においても早くから中国各時代の影響を受けながら,独特の硯を生み出した。元来,朝鮮は,中国のようなすぐれた硯材には恵まれないが,その中では渭原(いげん)石,大同江石,海州石(甕津(おうしん)石),鐘城石,藍浦(らんぽ)石などが比較的良材とされている。古く楽浪郡時代には彩篋塚出土硯のように,漢式の石硯が行われ,新羅,百済のころには唐と同じような陶製の風字硯や円硯が用いられた。日本の出土硯の中にも,新羅系,百済系のものがあり,朝鮮からもたらされたものと考えられる。高麗時代になると,宋硯の影響を受けて石硯が発達した。風字硯の作例によると,墨堂は先へのめって古様をとどめているが,凸状に隆起していて,明らかに宋硯の影響が認められる。彫琢の文様も忍冬(にんどう)・唐草などの古格なものが用いられた。李朝時代に入ると,自由でくつろいだ民芸調のものが多く,硯式,文様ともに多様化した。

朝鮮で各時代を通じて最も多く使用された硯は藍浦硯である。その硯材は忠清南道藍浦郡から産出し,黒色豊潤な石質と豊富な産石量によって知られる。採掘の歴史も相当古いようであるが,李朝時代に入って特に需要が増した。硯式も李朝初期のものは,一般に薄手で文様も簡素であるが,後期には硯式,文様ともに多様なものになった。

日本の硯

日本の古い硯は,奈良をはじめとして全国の古跡から出土している。それらはすべて陶製または瓦製の風字硯と円硯である。伝世品では正倉院の青斑石陶硯がその代表的なもので,六角の青斑石の中に風字硯がはめこまれている。出土品では唐様式を伝える多脚の円硯が,愛知県の猿投山(さなげやま)古窯址,岡山県の美作(みまさか)国分寺古址その他から出土している。硯に関する記録では,743年(天平15)の《写疏所雑用帳》が古いが,それより前,674年(天武3)に川原寺で《一切経》を書写した記録があり,多くの硯(おそらくは陶硯)が使われたことと想像される。平安初期は奈良時代の延長で,一般に陶硯が用いられた。菅原道真の《菅家文草》に石硯の詩があるので,日本でも9世紀末には石硯の使用されたことがわかるが,これは国産でなく渡来硯であろう。《和名抄》に,用硯の法は石を第一とし,かわらを第二とするとあるから,10世紀ころには,国産の石硯が陶硯と並行して使われたことがわかる。石硯が陶硯に代わって普及しはじめるのは鎌倉時代で,鶴岡八幡宮の〈籬菊蒔絵螺鈿硯箱〉の中の硯はその例である。日本の硯石は中国のそれに比べて一般に鋒鋩の弱い欠点があるが,山梨県の雨畑石,宮城県の玄昌石,長野県の竜渓石,愛知県の鳳来寺石,滋賀県の虎斑石,京都の嵯峨石,山口県の赤間石などが有名であり,近年開発されたものに四国の蒼竜石がある。

執筆者:杉村 邦彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「硯」の意味・わかりやすい解説

硯

すずり

書写のための墨をする用具。文房四宝の第一にあげられ、中国で発明され、発達した。「すずり」の語源は、平安中期の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』に墨をする用具として須美須利(すみすり)と書かれており、『枕草子(まくらのそうし)』や『源氏物語』ではすずりの語がみられるところから、平安時代中期以後はすずりが一般に使われたと思われる。

[藤木正次]

中国の硯

洛陽(らくよう)の西周墓(せいしゅうぼ)から俗に調色器(ちょうしょくき)とよばれる長方形の石板が発見されたが、これは硯の発生を考えるうえで重要な意味をもっている。調色器は周から漢代までつくられた磨石具(ませきぐ)で、石板上の顔料をすりつぶす用具であった。湖北省秦墓(しんぼ)から発掘された、磨石具を伴った卵形板状の石硯には、墨をすりつぶした痕跡がみられ、同時に墨も出土している。このことから墨専門の調色器が硯として独立していく過程を推測することができる。

硯の原形は1枚の硯板で池はなく、固形墨(こけいぼく)を直接にするのではなく、他の磨石具を用いてごく小さな石墨をすりつぶし、漆(うるし)とか膠(にかわ)を定着媒材として使用した。漢代後半には、硯面が臼状で、手前から頭部に向かって傾斜がつけられているものや、三日月形の仕切りをつけたものが出現し、固型墨をするための形態に移りつつあることがわかる。六朝(りくちょう)から隋(ずい)・唐になると、墨をする墨堂の周りに墨池がつけられ、硯背(けんぱい)の足も漢代の3足から、10足、12足と多くなってくる。またこのころ風字形の陶瓷硯(とうじけん)が現れた。これは外形が風字形で、内側が臼(うす)状をなし、硯背の手前左右に2足がついている。長方形で墨池と墨堂が前後に分かれている現在の硯の形態は、五代から宋(そう)代にかけて出現した。宋代には70種を超える硯材と、硯式とか制式といわれる100種近い形態が生み出された。たとえば、四直硯(しちょくけん)、曲水(きょくすい)硯、蓬莱(ほうらい)硯といった名称が、外見や図案によってつけられた。これは部分彫琢(ちょうたく)とともに、硯の美術性を形成するうえで重要な役割を果たすものである。

中国硯のなかでもっとも著名なものに、端渓硯(たんけいけん)と歙州(きゅうじゅう)硯がある。端渓石(せき)は唐代の初期に発見され、広東(カントン)省高要(こうよう)県にある羚羊峡(れいようきょう)の南北一帯に産出する硯石で、とくに斧柯山(ふかざん)周辺に多くの著名坑がある。宋、明(みん)代とたびたび掘られたが、清(しん)の乾隆(けんりゅう)17年(1752)に呉縄年(ごじょうねん)によって初めて水巌(すいがん)大西洞が開採されるに及んで、端渓の名は一躍有名になった。端渓石は紫を主に、緑、黄、白、黒の色調があり、岩石学上は輝緑凝灰(きりょくぎょうかい)岩に属す。石の中に鋒鋩(ほうぼう)(墨を下(お)ろす硯石の目)という石の目が平均して密立し、よく墨を下ろし、磨墨(まぼく)も発墨も優秀である。色調や斑紋(はんもん)の変化に富み、馬肝色(ばかんしょく)、猪肝(ちょかん)色、羊肝(ようかん)色、天青(てんせい)色、蕉葉白(しょうようはく)といった色調に関する名称や、青花(せいか)、魚脳凍(ぎょのうとう)、氷紋(ひょうもん)、金線など斑紋に関する文人的名称がつけられている。端渓は硯の代名詞のようにいわれ、佳品もあるが偽物も多い。

一方、歙州石は安徽(あんき)省婺源(むげん)県にある芙蓉渓(ふようけい)一帯より産出し、唐の玄宗の開元年間(713~741)に発見された。石の出る範囲が広く、種類も多い。なかでも竜尾石は昔から貴重とされ、南唐から宋代に最良の硯材が採石されている。千枚粘板岩で青緑と青黒を基調とし、緊密な肌理(きり)をもっている。歙州石の斑紋には羅紋(らもん)、水波(すいは)紋、金暈(きんうん)、魚子(ぎょし)紋などがある。このほかの中国の硯石は、甘粛(かんしゅく)省臨洮(りんとう)方面から産する洮河緑石(とうがりょくせき)、山東省青州から出る紅糸(こうし)石、旧満州松花江(しょうかこう)方面から出る松花江緑石、沙泥(さでい)を用いる澄泥(ちょうでい)などがある。

唐代から清代までにつくられ美術工芸的価値の高い硯を古名硯(こめいけん)とよぶ。こうした鑑賞硯は、南唐より始まる洗硯(せんけん)趣味によって、愛硯家や文人などに珍重されてきた。

朝鮮の硯石もかなり古い時代から知られ、著名なのは渭原石(いげんせき)で、粘板岩で紫、青緑の層状をなしている。また台湾の硯石は螺渓(らけい)石を主に文渓(もんけい)石、傀儡(かいらい)石が知られている。

[藤木正次]

日本の硯

日本への硯の伝来は、『日本書紀』に、応神(おうじん)天皇の15年百済(くだら)より王仁(わに)が『論語』と『千字文(せんじもん)』を携え来り、推古(すいこ)天皇18年(610)高句麗から曇徴(どんちょう)が来日し、紙墨(しぼく)の製法を伝えたとあるので、飛鳥(あすか)時代には硯も伝来していたと考えられる。正倉院宝物に青斑石装陶硯(せいはんせきそうとうけん)があり、平安末期に南宋より平清盛(きよもり)に贈られてきた松蔭硯(しょういんけん)は、湖南省より産出した 渓石(れいけいせき)で、現在京都知恩寺の什物(じゅうぶつ)となっている。

渓石(れいけいせき)で、現在京都知恩寺の什物(じゅうぶつ)となっている。

日本での硯石の採取は平安時代にさかのぼるが、中国の硯石をしのぐようなものは見当たらない。著名なものに赤間石(あかまいし)、雨畑石(あめはたいし)、若田石(わかたいし)、玄昌石(げんしょうせき)、竜渓石(りゅうけいせき)、鳳来寺石(ほうらいじせき)などがある。赤間石は山口県旧長門(ながと)赤間関に産出したもので、別名紫金石とよばれ、古赤間には良質なものもみられるが、近年は良石が少ない。青緑と赤紫がある。雨畑石は山梨県南巨摩(みなみこま)郡雨畑村(現早川町)に産出し、蒼黒(そうこく)、淡青、紫色をした粘板岩である。若田石は長崎県下県(しもあがた)郡若田川より、玄昌石は宮城県石巻(いしのまき)市雄勝(おがつ)町の海岸から、竜渓石は長野県上伊那(いな)郡の天竜川上流付近でそれぞれ採取され、鳳来寺石は金鳳石(きんぽうせき)ともいわれ、愛知県南設楽(みなみしたら)郡鳳来寺山より産出する。

[藤木正次]

硯の種類と用法

硯は石、陶瓷(とうじ)、玉(ぎょく)、翡翠(ひすい)、瑪瑙(めのう)、水晶、象牙(ぞうげ)、銅、鉄、木、竹、漆、紙などでつくられるが、実用としては石が主である。焼物では瓦(かわら)、缸(かめ)、塼(しきがわら)を転用したものや、石末(せきまつ)・沙泥(さでい)などを固めて焼いた石末硯、澄泥硯がある。

よい硯の条件は磨墨、発墨がよいことで、発墨とは墨色の美しさ、のびのよさ、線質の強さを表現しうる墨汁をいい、ただよくおりるだけではよい硯とはいえない。硯を長く使っていると鋒鋩(ほうぼう)は衰え、面が鏡のようになる。そのときは砥石で磨いて新しい硯面を出す。これを鋒鋩を立てるという。硯はときどき洗って古い墨を除いておく。古来、唐墨(とうぼく)には唐硯(とうけん)、和墨には和硯といわれているが、要は墨をするとき安定した重量感があり、用途にあった適切な大きさであることも重要である。

[藤木正次]

『杉村勇造・永井敏男著『文房四宝 硯』全4冊(1972・淡交社)』▽『窪田一郎著『硯の知識と鑑賞』(1977・二玄社)』▽『榊莫山著『文房四宝 硯の話』(1981・角川書店)』

普及版 字通 「硯」の読み・字形・画数・意味

硯

人名用漢字 12画

[字訓] すずり

[説文解字]

[字形] 形声

声符は見(けん)。〔説文〕九下に「石の滑らかなるものなり」とあり、のち硯墨の硯の字に用いる。もと研磨の

(研)を用いたが、のち分用するようになった。

(研)を用いたが、のち分用するようになった。[訓義]

1. なめらかな石。

2. すずり、すずり石、うるおいのある石。

3. 研と通じ、研を用いることがある。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕硯 須美須利(すみすり)〔

立〕硯 スズリ・スミスル・トギミガク

立〕硯 スズリ・スミスル・トギミガク[語系]

硯・

ngianは同声。〔釈名、釈書契〕に「硯は

ngianは同声。〔釈名、釈書契〕に「硯は なり。

なり。 を

を (す)りて和濡ならしむるなり」とあり、声義同じ。脇付に用いる硯北を、また研北としるすことがある。

(す)りて和濡ならしむるなり」とあり、声義同じ。脇付に用いる硯北を、また研北としるすことがある。[熟語]

硯凹▶・硯瓦▶・硯海▶・硯蓋▶・硯格▶・硯兄▶・硯耕▶・硯山▶・硯室▶・硯城▶・硯水▶・硯席▶・硯蟾▶・硯槽▶・硯台▶・硯池▶・硯滴▶・硯田▶・硯氷▶・硯北▶

[下接語]

瓦硯・寒硯・几硯・玉硯・朱硯・端硯・鉄硯・陶硯・筆硯

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「硯」の意味・わかりやすい解説

硯【すずり】

→関連項目矢立

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「硯」の意味・わかりやすい解説

硯

すずり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「硯」の解説

硯

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...