精選版 日本国語大辞典 「笠」の意味・読み・例文・類語

かさ【笠・傘・暈】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 笠 ) 雨や雪を防ぎ、また日光をさえぎるために頭にかぶるもの。上代から菅(すげ)を編んで作ったものが多く用いられたが、その他、材質、形は種々のものがある。あみがさ。かぶりがさ。

- [初出の実例]「素戔嗚尊、青草(くさ)を結束(ゆ)ひて笠(カサ)蓑(みの)と為(し)て」(出典:日本書紀(720)神代上(兼方本訓))

- ② ( 傘 ) (①と同じ目的で)柄をつけ、手に持つように用いられた「きぬがさ」、のち、紙を張った「からかさ」、現代の「こうもりがさ」などの総称。さしがさ。

- [初出の実例]「一条殿よりかさ持て来たるをささせて」(出典:枕草子(10C終)九九)

- ③ ①の形をしたもの、または上にかぶせるものをさす。

- (イ) (一般に)「かさ(笠・傘)」の形をしたもの。石灯籠などの上方の部分。電灯、ランプのかさ、天蓋(てんがい)など。

- [初出の実例]「高松のこの峯も狭(せ)に笠(かさ)立ててみち盛りたる秋の香のよさ」(出典:万葉集(8C後)一〇・二二三三)

- 「電気のかさを引きよせて灯を捩ぢた」(出典:桑の実(1913)〈鈴木三重吉〉二三)

- (ロ) ( 「梂」「毬」をあてることがある ) 果実の殻。「松かさ」など。〔十巻本和名抄(934頃)〕

- (ハ) きのこの上部の傘状、椀状または半円形をなす部分。普通下面に多数のつば、または管孔があり、胞子をつける。

- [初出の実例]「椎茸の傘を前歯で噛み切らうとしたら」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉二)

- (ニ) ハチクラゲ類やヒドロクラゲ類の体の主体をなす、かさ状の部分。

- (ホ) 椀類のふた。〔今川大双紙(15C前)〕

- (ヘ) 筆のさや。筆帽。

- [初出の実例]「又筆持様、夏者不レ指レ笠、冬者可レ入レ笠」(出典:遊学往来(14C中‐後)下)

- (イ) (一般に)「かさ(笠・傘)」の形をしたもの。石灯籠などの上方の部分。電灯、ランプのかさ、天蓋(てんがい)など。

- ④ ( 比喩的に ) 覆うようにかばうものをいう。「権力を笠に着る」「核の傘」

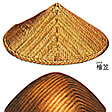

- ⑤ 紋所の名。神宮笠、丸に笠、柳生笠、三階笠などがある。

三階笠@丸に笠@神宮笠@柳生笠

三階笠@丸に笠@神宮笠@柳生笠

- ⑥ ( 暈 ) 巻層雲などが太陽や月をおおったとき、そのまわりに生ずるやや赤みがかった白色の光の環。太陽や月の光が巻層雲の氷片によって反射されるためにおこる。視半径約二二度の内暈(うちかさ)と、四六度の外暈(そとかさ)とがある。

- [初出の実例]「日暈如二白虹貫一。暈南北有レ珥」(出典:続日本紀‐養老五年(721)二月癸巳)

- 「有明の月さへかさきたり」(出典:十六夜日記(1279‐82頃))

かさ【笠】

- 姓氏の一つ。

改訂新版 世界大百科事典 「笠」の意味・わかりやすい解説

笠 (かさ)

被り物の一種。一般にイ(藺),スゲ,竹など植物性の材料を用いて低円錐形に編み,縫い,あるいは組むなどしてこれに紐をつけてかぶる。もっぱら雨や雪,日ざしを防ぎ,ときには面をかくすために用いる。笠の歴史は古く,また日本だけでなく中国,東南アジアの各地にも広く分布し,中国の古い書である《詩経》にもこの語が見られる。日本では《日本書紀》神代上の巻に〈素戔嗚尊(すさのおのみこと),青草を結束(ゆ)ひて笠蓑として,宿を衆神に乞ふ〉とある。《延喜式》巻十五には,内侍召継四人料として,笠四蓋の字句が見られる。《万葉集》にも,〈河のしづ菅我が苅りて編まなく〉〈王(おおぎみ)の御笠に縫へる有馬菅〉などとうたわれるように,スゲを苅って笠に編んだことがわかる。平安時代には,武士の旅行用や流鏑馬(やぶさめ)に綾藺(あやい)笠が用いられ,女性の外出用にはもっぱら市女(いちめ)笠が用いられた。江戸時代に入ると,形,材質の違いから,また身分,職業,用途によってさまざまな種類の笠が生まれ,武士はもとより町人,農民など男女を問わず広く用いられた。材料から藺笠,菅笠,竹笠,檜(ひ)笠,藤笠などと呼ばれ,製作上からは編笠,縫笠,組笠,網代(あじろ)笠,塗笠,張笠,綾藺笠などがあった。形の上から平笠,尖(とがり)笠,褄折(つまおり)笠,桔梗(ききよう)笠などがあり,用途上から雨笠,陽笠,祭りや踊りに用いる花笠,戦陣で下級武士のかぶった陣笠や騎射に用いた騎射笠などと呼ばれるものがあった。着用者別には市女笠,三度飛脚の三度笠,六部笠,女笠など,また,韮山(にらやま)代官江川太郎左衛門がつくったといわれる韮山笠や加賀笠のように地名を冠したもの,吉弥笠など人名にちなむものもあった。

笠の材料・形・製法

笠の材料は,イグサ,スゲ,カヤ,稲わらや麦わらの茎,ヒノキ,松,杉,竹の削片,さらにシュロ皮,布,紙,獣皮などが用いられる。形としては古くより,円盤形,円錐形,円錐台形,帽子形,円筒形,半球形,褄折形,桔梗形,漏斗形,二つ折形の10形が宮本馨太郎氏によって分類されている。しかしこれらの笠も,明治以降の衣生活の洋風化によって各種の帽子が普及し,急速に減少したが,農山村における野外労働用として,今日なお着用者が多い。おもな形は円盤形,円錐形,円錐台形であり,製作方法は編笠,縫笠,組笠の3手法が多く見られる。ほとんど手作りで作り手も激減しているが,わずかに労働用や踊り笠として作られている。

(1)編笠 おもにイグサを用いる。細長い台上に笠の形にイグサを円錐形にひろげ,頂点から笠の縁までの間を,1.5cmから5cmくらいの間隔に別のイグサを使って編んでいく。形は円錐形,頂点にボッチのあるもの,頂点が四角い円錐台形で笠の縁が外側に反ったものなどがある。関東の水田地帯では,ボッチ笠と呼び,最近まで手作りされ用いられていた。岩手,宮城県では縁の反った編笠が用いられていた。

(2)縫笠 主としてスゲ,カヤなどを用いて作る。作り方は,まず骨組みとして竹のひごを組んで丸く笠の形を作り,その上に外側から全体にスゲをのせ,縁を固定して頂点に向けておく。一方,太く長い針に,太い木綿糸を通し,円形の縁に沿って5mm内外の縫い目で,一針一針スゲを縫いつづっていく。一つの笠に18段くらい縫われている。縫笠は古くから菅笠の名称で全国の農村に用いられていた。夏は涼しく雨を通さず快適であった。

(3)組笠 ヒノキ,松,杉,竹などをうすく削ったものを材料として作る。代表的なものは,長野,岐阜県の円錐形につくる檜笠と,半球形につくる高知県の檜笠である。これらはいずれも,たて,よこ,斜めに組んである。これを網代に組むという。組み方に二通りあり,二つ跳ね二つ潜りの場合と,三つ跳ね三つ潜りの場合とあり,いずれも巧妙な技法である。このほか竹皮笠,棕櫚(しゆろ)笠,びろう笠などが九州地方に見られるが,いずれも表面から押さえて作ってある。

執筆者:日浅 治枝子

笠の民俗

中世の絵巻物には市女笠,綾藺笠,塗笠などをつけた男女の人物がみられる。笠をつけた人物は必ず履物をはいており,やや改まったときの装いの一つであったことがうかがえる。また笠をつけさらに布で顔を包む場合もあり,笠をつけるのは日常の姿でないことを示している。婚姻の儀礼に嫁が婚家に入るときに笠をかぶせたり,あるいはかぶってきた笠を脱がせる風習があり,また〈小正月の訪問者〉が笠で顔を隠して来訪する例からすると,笠をかぶることにより日常とは別の状態になるという心意があったのではないかと思われる。神事での笠の着用や田植の早乙女が笠をかぶるのもこれと関係しよう。昔話にみえる姿を隠す隠れ笠も同様であろう。また地蔵に笠をかぶせ福徳を得るという笠地蔵も,笠に一つの威力のあったことを示している。

→被り物

執筆者:西垣 晴次

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「笠」の意味・わかりやすい解説

笠

かさ

被(かぶ)り物の一種。一般に低円錐(えんすい)形につくり、これに紐(ひも)などをつけてかぶる。差し傘と区別して、「かぶりがさ」ともいう。初め笠はおもに雨具として用いられたが、のち外出の際に顔面を隠すために使われ、ついで広く屋外の労働に、雨除(よ)け・日除けとして男女ともに用いられた。

笠の歴史は古く、中国最古の詩集『詩経』に初見され、それ以後今日まで広く東南アジア各地で使用されている。日本でも早く『日本書紀』にみえ、埴輪(はにわ)にも多く造形されている。平安時代には、頂部に巾子(こじ)とよぶ突起のある綾藺(あやい)笠が、武士の旅行・流鏑馬(やぶさめ)や田楽(でんがく)法師に用いられ、また女子の外出用には広く市女(いちめ)笠が愛用されるようになった。やがて鎌倉・室町時代に入ると、露頂(ろちょう)の風がおこり、男子も外出に藺笠・菅(すげ)笠など笠を着用することが多くなり、女子の間では相変わらず市女笠が用いられていた。江戸時代になると、笠はますます男女の間に広く行われ、各種のものが用いられたが、明治以後は、種々の帽子が普及したため、あまり用いられなくなった。

笠の材料としては、イグサ・稲藁(いねわら)の茎、タケ・ヒノキ・マツ・スギの削り片(きれ)、スゲ・麦藁の茎、竹皮、ビロウの葉、綿布、和紙、獣皮などが使われた。これらの材料でつくられた笠は、その組織により、編(あみ)笠、組(くみ)笠、縫(ぬい)笠、押(おさえ)笠、張(はり)笠、およびこれらの笠に油・渋・漆など二次的加工を加えた塗(ぬり)笠の6種に分類される。

(1)編笠は、イグサ・稲藁などの茎で、円錐形、円錐台形、帽子形、円筒形、漏斗(ろうと)形、二つ折り形に編んでつくる。一般にアミガサ、イガサの名でよばれ、着用装置も簡単で、紐で行われることが多い。平安時代の綾藺笠、江戸時代の熊谷(くまがい)笠・十符編笠(とふのあみがさ)・目狭(めせき)笠・深(ふか)編笠・忍(しのび)笠・一文字(いちもんじ)・富士颪(おろし)・天蓋(てんがい)(虚無僧(こむそう)笠)・六部(ろくぶ)笠などは、代表的な編笠である。日笠として広く日本全土に分布し、古くから男女に着用され、とくに女性は農耕・行商・網曳(あみひ)きなどの日除け用として、男性は葬送・祭礼・盆踊りなど特殊な場合に着用した。

(2)組笠は、タケ・ヒノキなどの削り片で、円盤形、半円球形、円錐形に組んでつくる。その組織には平(ひら)組みと網代(あじろ)組みとがあり、一般にヒノキガサ、アジロガサの名でよばれ、その着用装置には、小型のものは台輪、大型のものには枕(まくら)・耳輪などの笠当(かさあて)をつけた。江戸時代に網代(あじろ)笠・綾笠・騎射(きしゃ)笠などとよばれたものは多くタケの組笠であった。古く大和(やまと)大峰(おおみね)の修験者(しゅげんじゃ)が着用したが、その分布は近畿・中部の農山村が中心で、日除けとして軽快であるうえに雨除けにも用いられ、主として男子の屋外作業用に着用された。

(3)縫笠は、スゲ・麦藁などで、円盤形、円錐形、円錐台形、帽子形、半円球形、褄折(つまおり)形、桔梗(ききょう)形に縫いつづってつくる。一般にスゲガサの名でよばれ、平安時代の市女笠・桔梗笠、江戸時代の殿中(でんちゅう)・三度笠・褄折笠・ざんざら笠・加賀笠・菅笠・平笠などは、いずれもスゲの縫笠であった。その分布はほとんど全国的で、雨笠として広く男女に着用された。

(4)押笠は、竹皮・ビロウの葉などをタケの骨組みの上からかぶせ、円錐形、帽子形、半円球形、褄折形、桔梗形に押さえ止めてつくる。一般に竹皮笠はタケノコガサ、バッチョーガサ、蒲葵(びろう)笠はコバガサ、ビロウガサの名でよばれ、江戸時代の竹子(たけのこ)笠・はちく笠・路地(ろじ)笠・蜻蛉(とんぼ)笠・駕籠屋(かごや)笠・薩摩(さつま)笠などがそれである。その分布は近畿以西の西日本で、晴雨兼用として着用されていた。

(5)張笠は、布・紙・皮などをタケの骨組みの上に、円錐形、半円球形、褄折形、桔梗形に張ってつくる。江戸時代の陣笠や、明治・大正時代に人力車夫・郵便配達夫などの使用した饅頭(まんじゅう)笠などがある。

(6)塗笠は、油・渋・漆などを塗ったもので、江戸時代に塗笠・葛籠(つづら)笠・陣笠・韮山(にらやま)笠などがあった。現在ではほとんど着装されることがなくなった。

また、笠は古くから、単なる被り物としてではなく、祭礼における神聖な呪具(じゅぐ)としても扱われ、芸能や口承文芸においても重要な役割を果たしている。たとえば、異郷から訪れる神は簑笠(みのかさ)姿で顔を隠していると考えられ、その示現した神霊が、笠を外して木に掛けたのが笠掛け松の伝説となり、ほかに「隠れ簑笠」などの昔話にも隠れ笠や飛び笠など笠の呪術性を示す話がある。

[宮本瑞夫]

『宮本馨太郎著『かぶりもの きもの はきもの』(『民俗民芸双書24』1968・岩崎美術社)』▽『中村たかを著『日本の民具』(1981・弘文堂)』

普及版 字通 「笠」の読み・字形・画数・意味

笠

人名用漢字 11画

[字訓] かさ

[説文解字]

[字形] 形声

声符は立(りゆう)。〔説文〕五上に「

(とう)の

(とう)の 無きものなり」という。

無きものなり」という。 は

は 蓋、柄のある大きな笠である。〔詩、小雅、無羊〕には牧人、〔周頌、良耜〕には農夫が、作業のときに用いることを歌っている。

蓋、柄のある大きな笠である。〔詩、小雅、無羊〕には牧人、〔周頌、良耜〕には農夫が、作業のときに用いることを歌っている。[訓義]

1. かさ、すげがさ、かぶりがさ。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕笠 賀佐(かさ)〔

立〕笠 フサク・タケノカハ 〔字鏡集〕笠 フサク・カサ

立〕笠 フサク・タケノカハ 〔字鏡集〕笠 フサク・カサ[熟語]

笠簷▶・笠冠▶・笠

▶・笠子▶

▶・笠子▶[下接語]

耘笠・円笠・蓋笠・葵笠・行笠・青笠・草笠・戴笠・台笠・短笠・負笠・

笠

笠出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「笠」の意味・わかりやすい解説

笠

かさ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「笠」の意味・わかりやすい解説

笠【かさ】

→関連項目傘

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の笠の言及

【雨具】より

…雨降りの外出や労働のさい身に着ける外衣,かぶりもの,履物などの総称。蓑,合羽,笠,傘,レインコート,帽子,足駄(高下駄),雨靴などがある。わら,スゲ,海藻などの植物,防水加工を施した紙や布,ゴム,ナイロンなど撥水性のある素材で作られる。…

【被り物】より

…被り物は身分や役割のはっきりしている社会,また文化の爛熟期に発達している。

【日本】

冠,帽子,頭巾,笠,手ぬぐいなどの種類があり,材料としては絹,麻,木綿,ラシャ,紗,紙,藺(い),菅(すげ)などが用いられている。時代,身分,地域により独自の形態や用途がみられる。…

【朝鮮服】より

…このような衣生活の二重性は李朝文化の一つの特徴でもある。 一方,この時期は朝鮮における服飾の伝統が新しく生み出された時期でもあり,15世紀初めに伝統衣装のシンボル的存在である,かぶりものとしての笠(カッ)が創成され,袍はツルマギ以外に〈帖裏〉(天翼),〈道袍〉〈氅衣(しようい)〉などの宋制の深衣から発展したさまざまの袍服が士大夫社会に流行した。また家庭における三年喪や王家の喪儀において,喪服として白衣の風習がこの期に定着して,朝鮮民族は〈白衣の民〉といわれたが,日常生活では色物も着ていたし,〈白衣の民〉という表現は多少誇張されたものであった。…

【花笠】より

…祭礼や神事芸能にかぶる造花のついた笠。笠は日や雨をよける実用的な目的のほかに,これをかぶることで非日常的な状態にあることを表象する宗教的な役割ももつ。…

※「笠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

〈リュウ〉頭にかぶるかさ。「

〈リュウ〉頭にかぶるかさ。「 〈かさ(がさ)〉「

〈かさ(がさ)〉「