精選版 日本国語大辞典 「臼」の意味・読み・例文・類語

うす【臼・碓】

- 〘 名詞 〙

- ① 穀物の調製具。穀物を粉にしたり、精白したり、また、餠をついたりするときに用いる。搗臼(つきうす)と摺臼(すりうす)の別がある。

- [初出の実例]「その鼓 宇須(ウス)に立てて 歌ひつつ」(出典:古事記(712)中・歌謡)

- ② 女の腰の回りの大きなさまのたとえ。→臼になる。

- ③ ( 隠語で、男根を杵(きね)にたとえるのに対して ) 女陰。また、転じて、女。→臼から杵・臼と杵。

- ④ 性交法の一つ。茶臼の略称。

- [初出の実例]「上様でも肝腎のときは、やっぱり臼がお好きでな」(出典:浄瑠璃・妹背山婦女庭訓(1771)二)

臼の語誌

( 1 )①のように搗臼(つきうす)と摺臼(すりうす)の総称であるが、「伊京集」では「臼」だけでツキウスとも読み、古くは木製の搗臼をいったものと考えられる。それと区別する意味で「磑」をスリウス、足で踏んでつく「碓」をカラウスともいうようになったか。

( 2 )搗臼は稲作とともに日本に伝来し、江戸時代に横杵が使われるようになるまで、竪臼と竪杵の組み合わせで長く用いられていた。効率の面では摺臼や唐臼に劣るため、少量の精白、製粉、餠搗き等に使われたにすぎないが、食物調整具として神聖視され、多くの民俗儀礼も伴って来た。

改訂新版 世界大百科事典 「臼」の意味・わかりやすい解説

臼 (うす)

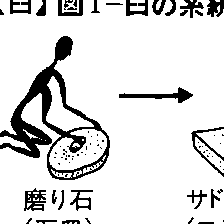

石や木などをえぐり,そのなかで穀物などを搗(つ)き砕いたり,餅を搗いたりする道具。臼という漢字は,その形からきている。そのとき搗く棒を杵(きね)という。また,搗き砕くのではなくて,磨(す)りつぶす方が砕けやすいこともある。そのような目的につかう道具を挽き臼という。人間の生活のなかで,食物の調製をはじめとして,鉱山などで鉱石を粉砕する仕事にいたるまで,ものを砕くことは重要な役割を果たしてきたので,目的に応じた種々の道具が工夫された。そのため,広義には臼はものを砕いたり,磨りつぶしたり,まぜたりする道具一般を指し,きわめて多岐にわたっている。石器時代において,搗き砕く目的につかう叩き石pounder(crusher)と,磨りつぶす目的につかう磨り石rubber(grinder)とは,すでにある程度の分化を示しているが,使い方により,どちらにも共用できるものもあり,その区別はつきにくい。これらの道具がしだいに大型化あるいは効率化してゆく過程で,さまざまの形態の臼に属する道具が発達し,その機能も専用化されてきた。図1はそれらの系統化を試みたもので,日本で,臼と総称される搗き臼,挽き臼(磨り臼)のほかに,転動による粉砕用具を含めた。中国では臼といえば,搗き臼を意味し,挽き臼は〈磨〉,転動によるものは〈碾〉と呼んで区別している。古代エジプト時代において,挽き臼としての石製サドルカーンsaddle quernと,木製の搗き臼(杵と臼)の分化が完成しているので,それまでに,古代世界に広く普及していたものと考えられる。

搗き臼

搗き臼はくぼみを有する容器すなわち狭義の臼mortarと,中央がくびれて握りやすくした竪杵pestleとから成り,搗き砕く目的のほか,餅搗きのようにものをこねる目的や,穀物の精白のように穀粒表面の種皮を除去する部分的な粉砕(選択粉砕)にも用いられた。日本では弥生時代から木製の搗き臼が現れたが,しだいに杵も臼も,その外形に装飾的要素が加わり,とくに臼は胴の中央部がくびれ,美しく削ったものがつかわれた。これは,種々の民俗儀礼に関係し,神聖視された道具であったことに関連しているのであろう。中央がくびれているのは,それら民俗儀礼に際してここに縄をつけて持ち運ぶのに便利であったためと考えられる。

江戸中期以降になると,太鼓胴と称して,くびれのない臼が,先進地域から普及したが,これは,太鼓屋が太鼓をつくる際にくりぬいたもので臼をつくるようになったためと,民俗儀礼に際して持ち運ぶ習慣がしだいに廃れ,家屋も大きくなって各戸ごとに臼をもつようになったことなどがその理由と考えられる。また杵も,竪杵から横杵に変わった。鍬を振りあげて行う農耕作業と関連して,この方がつかいやすかったことのほか,杵の重さを大きくし,生産性を高めることができたためである。しかし,生産性の低い山間部などでは,竪杵とくびれ臼が残り,現在でもそのまま保存されている例が多い。また,寺や神社の祭礼用として残されている例もある。この場合,杵は多人数が参加できる細い棒で,これを千本杵という。

米搗き作業用には,てこの原理による踏み臼が使われた。すでに平安時代ころから存在したようであるが,広く普及するのは大坂,江戸など都市部で精白が専業化した17世紀初めころである。中国からの輸入技術なので〈唐臼〉と呼んだ。この場合の臼は,木製と石製とがあった。なお,踏み臼で餅搗きを行うことも地方によって(広島県など)はあった。人力で踏む代りに,水力をつかうことも行われ,バッタラなどと呼ばれた。いっぽう石器時代の搗き臼のままの形態が,現在も実用されているものに,化学実験室や薬局でつかわれる乳鉢と乳棒がある。磁製または金属製,メノウ製などがある。

挽き臼

搗き臼の変遷に比べると挽き臼の歴史は複雑をきわめ,かつ多様である。サドルカーンは古代エジプトで非常に大型のものにまで発達し,それ以上発達するためには全く新しい発想が必要であった。ギリシア時代に入ると,すり合せ面に目を刻み,上臼には穀物をあらかじめ入れておく漏斗状のくぼみ(ホッパー)を設け,これを長い柄(ハンドルまたはレバー)で前後に動かすレバーミルが出現した。他方,西方アジアの小麦地帯では,少なくとも前1000年ころ,ロータリーカーンrotary quernが発明されていた。これは円柱形の上臼と下臼とを重ね合わせ,上下臼とも,すり合せ面に溝を刻み,固定した下臼の上で,上臼を手で回転させる方式である。これはギリシアからローマ時代にかけて著しく発達し,小麦製粉の中心的存在になった。サドルカーンはロータリーカーンにとって代わられたが,全く消滅したわけではなかった。サドルカーンは現在でもアフリカのほか,インドや,まれにはヨーロッパにも残存し,少量の粉砕に利用されている。第2次大戦中,ドイツでやみ市場向けの穀物を挽くのにサドルカーンが出現した例もある。

ロータリーカーン

ロータリーカーンは,回転運動を有効に利用している点で,技術的にきわめて重要な意味をもっている。しかも小麦製粉という,もっとも基礎的な生産用具であったから,後に風力や水力などの動力技術と結合して,回転運動を基本とする機械の体系をつくり上げる基盤を準備した。しかしこの重要な発明の経緯については,技術史的に全く謎のまま,将来の研究に残されている。ロータリーカーンは西洋で完成された形態で,シルクロードを経て,小麦とともに中国へ伝えられたというのが定説になっているが,漢代の中国には,ロータリーカーンに属する石製の挽き臼,すなわち石磨臼(単に石磨とも。中国では碾磑(てんがい)と呼ぶ)が広く普及していた。非常に整った姿であり,これは後述の茶磨(ちやうす)や,韓国に現存する石磨などとつながる東洋独特のもので,主に上流階級の間でつかわれた。東西文明交流の成果として,互いに影響し合って,発達していったと考えるのが妥当であろう。小麦製粉にとって,ロータリーカーンと切っても切れない関係にある篩は,絹織物の紗であり,その基本をなす綟(もじ)り織の技術は,ヨーロッパ,とくにスイスに定着して現存するが,元来は秦・漢時代の中国で発達したものであることを考え合わせてみることは興味深い。

ロータリーカーンの技術に関する東西交流について,もうひとつ注目すべき事実がある。上下臼の重ね合わせた面に刻まれた目のパターンである。図2はその一例で,放射状に8本の主溝master furrows,それぞれに平行して何本かの副溝secondary furrowsがある。主溝によって,八つのそれぞれ等しいパターンに分割されているので,8分画(8 quarters)と呼ぶ(クォーターは4分の1の意だが,製粉技術専門用語として,4分の1に無関係に分画を指す)。このほかに6,12,……,48分画などがある。上臼を下臼の上に重ね合わせると,副溝は互いに交差するので,上臼を反時計方向に回せば粉は周囲へ送り出される。逆に回せば粉が出ない。手挽き臼のパターンは,西洋でも東洋でも必ず反時計方向に回すパターンである。例外はきわめてまれで,日本では佐渡だけが,なぜか逆になっている。日本では8分画か6分画が普通であり,近畿圏は8分画,九州と関東圏は6分画が支配的である。中国には8と6がある。西洋では古代の遺物(ローマ期)のものに8分画が多く,そのご大型化して,分画数が複雑になった。

もみすり用の臼

米の生産が重要な位置を占めている東洋では,石磨臼から,もみすり専用の道具が発達した。中国では隋・唐時代に礱(ろう)と称する道具が存在したといわれている。竹を編んで円形の囲いをつくり,それに粘土に塩を混ぜて詰め,竹や木で臼の目を形成する。目のパターンは8分画で,回転方向は反時計方向であることは石磨臼と同じである。日本には寛永年間(1624-44)に伝わり,しだいに普及していった。地方により材料の経済性に差があり,竹を節約したり,竹を全くつかわず,木製のものなど,形態もさまざまである。土を詰めるので土臼(とうす)/(どうす)という。土臼以前にはもみすり専用として,木摺臼があった。臼の目は放射状であり,上下臼の重ね面は特有の曲線状をしている。石磨臼とは原理的にかなりちがい,縄をつけて交互にひくので連続回転ではない。技術的には土臼以前のものであるが,この道具が伝来した経緯はよくわかっていない。土臼の出現により,木摺臼は生産性が低いので廃れたが,砕け米が少ない利点があって,地方により併用されていた。

日本の石磨臼

石磨臼が,いつ日本へ伝えられたかについては明らかではないが,《日本書紀》の推古天皇18年(610)春3月の条に〈高麗王が献じた僧曇徴が碾磑を造った。碾磑を造るは,このときにはじまる〉とあるのがもっとも古い記録とされている。九州太宰府の観世音寺境内に保存されているものがそれであると伝えられている。確証はないが,この時代につくられたものとしか考えようのない,直径93cm,8分画11溝という巨大で精巧なものである。当時,中国では寺が碾磑経営をするのが常であった。碾磑とは石製の挽き臼を意味すると同時に,水車を動力として石臼を動かす小麦製粉工場全体を指す語でもあり,英語のミルmillにそっくり対応する語であった。奈良の東大寺には〈天平のころ,瑪瑙(めのう)輾害が東大寺食堂の厨屋にあり,これは高麗国より貢いだものである。その西門を輾磑という。輾磑は,今俗に云う石臼のことである〉と伝えられているが,観世音寺は東大寺と密接な関係をもつ寺のうちでも有力な存在だった。そのために最新鋭の小麦製粉工場の技術導入が行われたとしても不思議ではない。だが当時の日本の食生活と必ずしも適合せず,発展がなかったものと考えられる。

鎌倉時代になってから,日本には花コウ岩など堅い石材の加工技術が伝えられ,それにともなって,中国から渡来した石工集団が石製の挽き臼も伝えたと推測される。しかし,当時は上流社会の限られた範囲にとどまった。一方,中国では,茶の飲用のなかで,全く別な粉砕用具の発達があった。陸羽が《茶経》を著した唐代の茶は固形茶で,薬研(やげん)(茶研)で粉末にしていたが,宋代に入ると,茶磨と称する独特の形態をもつ石製の挽き臼が発明され,抹茶が飲用されるようになった。茶磨はこのような抹茶を飲用できる僧侶など特権階級のものであったから,道具というより美術品に近い存在であった。これが宋へ渡った高僧たちによって日本へも伝えられた。鎌倉時代中期のことである。

こうして,日本では石磨臼の発達は,上流階級の持物としてはじまるという,独特の経路をとることになった。一般庶民のなかに粉挽き臼として普及したのは,さらに数百年を経て江戸時代中期のことである。ひとたびこれが普及しはじめると,〈石臼は土民所帯道具の内,第一重宝なるものなり〉(《百姓伝記》)といわれるほどに,なくてはならぬ道具となった。それ以前には,五穀雑穀を粉にするのはすべて搗き臼であったから,きわめて能率がわるかった。それに比べると,石臼は格段の差があった。米はほとんど年貢に納めてしまうから,貧農の手もとに残るのはヒエ,アワ,麦,屑米などであるが,これらは製粉することによってのみ,だんごなどの形で食用に供することができる。またそれによって食物の種類も豊かになった。麦焦しなどが出現し,また水に浸した大豆を挽いて豆乳や豆腐をつくった。一方,金山など鉱山でも,かなり形態はちがうが石の挽き臼がつかわれるようになったのである。

執筆者:三輪 茂雄

臼の民俗

臼はくぼみをもち,食物調製具として穀霊とも深い関係があるため,神霊を宿し生み出す道具として神聖視されてきた。新築の際には臼を最初に家に入れ,火災の時にはまずはじめに持ち出すこととされ,古臼の処分には近隣7軒に分けてたいてもらったり,石臼の破片は屋根に投げ上げて火事除けとした。年末には〈臼寝せ〉といって,臼に餅を入れて箕で覆っておき,正月の仕事始めにその臼の箕を取り除き杵で軽くたたいて〈臼起し〉を行う所もある。小正月には石臼に餅花の木を結わいつけたり,8月の十五夜には臼に箕をのせて供物を供えるなど神の祭壇とされ,また神のお旅所を選定するのに臼を川に流して決めるなど,卜占にも用いられた。農神は餅搗きの臼の音で春秋に去来するといわれ,ふだん空臼を搗くことは忌まれている。臼は年神や田の神の神座のほか,神輿の休息台にもされ,また人生儀礼にも多く登場する。初宮参りの帰りに生児を臼に入れて搗くまねをしたり,また難産の際には産婦に臼を抱かせたり,夫が臼を背負って家の周囲を3回まわったりする風もみられた。穀物が臼で食物に調製されるように,生児が社会的に誕生したり,子どもがこの世に生まれる上でも,臼は象徴的に同じ役割を果たすのである。また出棺後に,座敷に臼をころがして掃き清めて魔払いとしたり,野辺送りから帰ると伏せた臼にのせた塩で身を清める風も広く見られる。仕事歌のなかには〈臼ひき唄〉があり,〈猿蟹合戦〉などの昔話にも臼が登場する。

執筆者:飯島 吉晴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「臼」の意味・わかりやすい解説

臼

うす

穀類などの調理・調整用具の一種。米、麦など穀類の脱穀、精白、製粉をはじめ、餅搗(もちつ)き、みそ搗き、コンニャク作りなどにも使われ、その構造、機能により、搗臼(つきうす)と磨臼(すりうす)とに大別される。

[宮本瑞夫]

搗臼

もっとも広く一般的なのは竪臼(たてうす)で、これには木製と石製がある。その形は、ちょうど大木を輪切りにした円筒状で、この上部を凹形にくりぬいて、そこに穀類を入れ、棒状の竪杵(たてぎね)(手杵)あるいはT字状の横杵を使って搗く。ただし、竪杵用の臼はくぼみが卵状で、一般に製粉に適し、横杵用は蜜柑(みかん)状で、精白、餅搗きなどに適しているといわれる。竪臼、竪杵は古くから東南アジア各地に普及し、日本にも稲作とともに弥生(やよい)文化時代に伝えられ、静岡市の登呂(とろ)遺跡から、当時の鼓(つづみ)形で取っ手付きの臼が出土している。また、香川県出土と伝える同時代の袈裟襷文銅鐸(けさだすきもんどうたく)には、2人の人物が1個の竪臼を中心にして交互に竪杵を搗いている光景がみられることは著名である。以後、長い間、竪臼、竪杵によって、脱穀、精白、製粉といった作業が行われてきたが、江戸時代中期(18世紀後半)ごろ横杵の出現によって、脱穀、精白、餅搗きなどには横杵が用いられるようになり、竪杵は、近年まで、伊豆、薩南(さつなん)(鹿児島県)、沖縄などの諸島で、製粉、みそ搗きなどに、わずかに使用されるにとどまった。このほか、搗臼の一種に踏臼(ふみうす)があるが、これは石製が多く、杵の運動は、てこ状の長木の一端に杵をつけ、他端を足で踏んで行った。唐臼(からうす)、地唐(じがら)(臼)などといい、すでに平安時代の文献にもその名がみえているが、一般化したのは江戸中期以後で、もっぱら精白用として用いられた。足で踏む動力は、その後、水車に変わり、水車の回転を角柱の杵に伝えて上下運動させるものが、以後の一般的精白用具として、明治・大正時代に至るまで広く用いられていた。なお、搗臼には、ほかに舟形をした横臼(よこうす)がある。

[宮本瑞夫]

磨臼

一般に上臼(うわうす)と下臼(したうす)とからなり、下臼を固定し、上臼が下臼の心棒(しんぼう)を軸として回転する構造になっている。上臼の穴から投入された原料は、上下両臼の接触面につくられた歯の摩擦によって、籾殻(もみがら)を除き、粉末にされる。この磨臼(すりうす)の回転には、古くから人の腕力のほか水力や畜力が利用された。木製の磨臼は木臼、挽臼(ひきうす)とよばれ、上臼の引き綱を対座した2人が引き合って回転させる。中国明(みん)代の技術書『天工開物(てんこうかいぶつ)』によると、中国のものはその形が平たく、日本や朝鮮、ミャンマー(ビルマ)などで使用されているものは細長い円筒形で、一見、形態は異なるが、その起源はおそらく中国にあると思われる。日本では、早く平安時代から籾摺(もみす)りに使用されていたが、江戸中期から土製の磨臼が広く使用されるようになって、その利用はようやく衰え、わずかに小農家などで明治以後まで使用されていた。沖縄、朝鮮、ミャンマーなどではいまもなお使用している所がある。一方、土製の磨臼は土臼、唐臼(とううす)、籾摺臼(もみすりうす)、磨臼(するす)などといい、上下両臼ともに竹木で外周を編み、その内部に土を詰め、上下の接触面にカシの木、チーク材などの歯を埋め込んでつくる。小形のものは、上臼の横木に遣木(やりぎ)をつけて回転し、大形のものは、数人で前後に押し引きして動かす直線運動を円運動に変えて、上臼を回転する仕掛けになっている。土製の磨臼(すりうす)も中国では古くから使用されていたらしいが、日本では江戸時代も元禄(げんろく)(1688~1704)のころから一般化した。籾摺り用としては、木製の磨臼より能率は高いものであった。したがって、大規模の地主経営でいち早くこれを採用し、大正・昭和に入って動力精米機が普及するまで、有力な籾摺り用具として利用された。朝鮮、インドシナ、タイ、ミャンマーなどではいまも使用されている。石製の磨臼は、石臼、挽臼とよばれ、上下両臼とも石でつくり、これに板製あるいは木鉢(きばち)などの受け台を併用する。小形のものは上臼に取っ手をつけて回し、大形のものは遣木をもって2、3人で回転させる。この石製磨臼も中国では古くから使用され、日本にも早く飛鳥(あすか)時代に伝来している。初めは、小形のものが、薬剤、絵の具の調製や製茶など特殊の用途に利用されていたが、江戸中期ごろから一般農家にも普及した。主として米、麦の製粉に使用されたが、そば粉、大豆粉、豆腐の製造などにも用いた。現在も中国はじめインドなどでも使用されている。

[宮本瑞夫]

民俗

臼は、神仏に供える粢(しとぎ)や餅を搗き、また穀物など食料調製のための重要な道具として用いられたので、古くからたいせつに扱われ、多くの儀礼、俗信を伴うこととなった。まず、臼を製作するにあたっては、木の選定に大きな注意が払われ、保管にあたっては、一般に農家の母屋(おもや)の大黒柱のそばに置かれ、納屋に収納する場合には、直接、地面に触れないように、台を設けてその上に収納した。しかも、家を新築したときや火災のときには、まず臼から先に運び出し、さらに、使用不能となった古臼の処分には、これを割って近隣7軒に配り、燃やして灰にしてもらうという習俗が一般に行われていた。とくに、長野の善光寺の本尊が初め臼の上に安置されたという『善光寺縁起』の説話は有名だが、神奈川県厚木の厚木神社や江の島の八坂神社(江島(えのしま)神社内)の神輿(みこし)も臼の上に休息するという。また、石川県能登(のと)半島輪島の市神(いちがみ)、市姫様には、大きな石臼が御神体として祀(まつ)られている。さらに、正月行事でも、歳神(としがみ)を迎える祭壇として臼が使用され、これに鏡餅(かがみもち)や若水を供え、正月2日の仕事始めに、臼をおこして餅を搗いたりする習俗は、ほぼ全国各地にみられる。他方、収穫時における十日夜(とおかんや)(10月10日)や11月の初丑(はつうし)の日などにも、臼を祭壇に使用する習俗が行われている。これらはいずれも臼を清浄なものとし、神聖視しているからであろう。こうした臼に対する考え方は、さらに進んで、なにか特別な呪力(じゅりょく)を秘めた道具と意識されるようになっていった。たとえば、葬式に際して、出棺後の部屋を掃き清めるために、唱え詞(ごと)をしながら臼を転がすことが行われ、葬送から帰った人々が、伏せた臼の上の塩で身を清めたのち、初めて家に入る。また、臼を女性に、杵を男性に見立てる思想とともに、婚姻、出産、育児に関する習俗も広く行われているが、吉事の支度に三本杵で米を搗くのをはじめ、嫁入りに入口の左右で餅搗きを行うとか、難産のときに妊婦の夫が臼を背負って家の周囲を巡るとか、妊婦に臼を抱かせると安産するといわれ、また、嫁入りした娘が初めて生児を連れて実家に帰ったとき、その児(こ)を臼の中に入れると健康に育つといった俗信など、多くの事例がみられる。さらに、年末年始にかけても、その年の吉凶を占う臼伏せ、臼休めの行事があり、これらはすべて臼の呪力を示した伝承といえよう。

一方、このような臼に関する儀礼、俗信は、また広く東南アジアの諸民族の間にもみられる。まず、臼を女性の、杵を男性のシンボルとする思想は、諸民族の間に広く認められるものであるが、このほか、たとえばルソン島のティンギアン人は、病気回復の呪術に際し、臼の上に供え物をし、巫女(みこ)がその周囲を祈りながら回る。マレー半島のマレー人の間には、結婚式に新郎新婦が逆さに伏せた臼の周りを三度巡って、これに座ることがある。またジャワでは、日食、月食は天上の怪物が日、月を捕らえるためと考えられ、これを救うために臼をたたいて大きな音を出して、この怪物を脅かす習俗がある。

[宮本瑞夫]

『三輪茂雄著『ものと人間の文化史25 臼』(1978・法政大学出版局)』

普及版 字通 「臼」の読み・字形・画数・意味

臼

常用漢字 6画

[字訓] うす

[説文解字]

[その他]

[字形] 象形

うすの形。〔説文〕七上に「舂(うすつ)くなり。古は地を掘りて臼と爲す。其の後、木石を

つ。象形」とし、中は米を象るとする。

つ。象形」とし、中は米を象るとする。[訓義]

1. うす、つきうす。

2. うすつく。

[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕臼 宇須(うす) 〔和名抄〕臼 宇須(うす) 〔名義抄〕臼 ウス

字鏡〕臼 宇須(うす) 〔和名抄〕臼 宇須(うす) 〔名義抄〕臼 ウス[部首]

〔説文〕に舂・

・

・ ・

・ など五字を属する。

など五字を属する。 は陷穽に人の陥る形。〔説文〕に臼を「地を掘りて臼と爲す」とはそのための解であろうが、陥穽と臼とは別物である。なお

は陷穽に人の陥る形。〔説文〕に臼を「地を掘りて臼と爲す」とはそのための解であろうが、陥穽と臼とは別物である。なお (旧)は

(旧)は (かん)(みみずくの類)を鑿歯(さくし)状の器に足を縛りつけて、おとりとする形で、これも臼に従う字ではない。

(かん)(みみずくの類)を鑿歯(さくし)状の器に足を縛りつけて、おとりとする形で、これも臼に従う字ではない。[声系]

〔説文〕に臼声として

・舅などの字を収めている。

・舅などの字を収めている。 の下部は鑿歯状の器であるが、臼giu、

の下部は鑿歯状の器であるが、臼giu、 giu

giu の声は近い。舅は金文には

の声は近い。舅は金文には (きゆう)の字を借用しており、のち形声字の舅が作られたのであろう。齒部二下に臼声の字があり、「老人の齒、臼の如きなり」とする。

(きゆう)の字を借用しており、のち形声字の舅が作られたのであろう。齒部二下に臼声の字があり、「老人の齒、臼の如きなり」とする。[熟語]

臼

▶・臼科▶・臼歯▶・臼杵▶・臼竈▶・臼頭▶・臼

▶・臼科▶・臼歯▶・臼杵▶・臼竈▶・臼頭▶・臼 ▶・臼磨▶

▶・臼磨▶[下接語]

杵臼・舂臼・炊臼・井臼・石臼・

臼・茶臼・磨臼・木臼・薬臼・

臼・茶臼・磨臼・木臼・薬臼・ 臼

臼出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「臼」の意味・わかりやすい解説

臼【うす】

→関連項目農具

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「臼」の意味・わかりやすい解説

臼

うす

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「臼」の解説

うす【臼/舂/碓】

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...

〈キュウ〉

〈キュウ〉 〈うす〉「

〈うす〉「