精選版 日本国語大辞典 「鑿」の意味・読み・例文・類語

のみ【鑿】

普及版 字通 「鑿」の読み・字形・画数・意味

鑿

28画

[字訓] うがつ・のみ・あな

[説文解字]

[字形] 形声

声符は

(さく)。

(さく)。 は掘鑿(くつさく)の器である

は掘鑿(くつさく)の器である (さく)を執ってものを掘鑿し、また刻鑿すること。その器を鑿という。〔説文〕十四上に「木を

(さく)を執ってものを掘鑿し、また刻鑿すること。その器を鑿という。〔説文〕十四上に「木を つ

つ 以なり」(段注本)とする。むだ穴をあけることを

以なり」(段注本)とする。むだ穴をあけることを 鑿(せんさく)といい、〔孟子、離婁下〕に「智に惡(にく)む

鑿(せんさく)といい、〔孟子、離婁下〕に「智に惡(にく)む の

の は、其の鑿なるが爲なり」とみえる。空論を鑿空という。

は、其の鑿なるが爲なり」とみえる。空論を鑿空という。[訓義]

1. うがつ、穴をあける、ほる、ひらく。

2. のみ、うがつ器。

3. あな、あなぐら。

4. える、ちりばめる、入墨。

5.

と通じ、米をしらげる。

と通じ、米をしらげる。[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕鑿 乃弥(のみ) 〔和名抄〕鑿 能美(のみ) 〔名義抄〕鑿 ノミ・ホル・ウガツ・イヤメヅラ 〔字鏡集〕鑿 ホル・ノミ・トホス・ウツ・ウガツ・イヤメヅラ

字鏡〕鑿 乃弥(のみ) 〔和名抄〕鑿 能美(のみ) 〔名義抄〕鑿 ノミ・ホル・ウガツ・イヤメヅラ 〔字鏡集〕鑿 ホル・ノミ・トホス・ウツ・ウガツ・イヤメヅラ[熟語]

鑿河▶・鑿開▶・鑿

▶・鑿

▶・鑿 ▶・鑿渠▶・鑿御▶・鑿竅▶・鑿空▶・鑿掘▶・鑿契▶・鑿穴▶・鑿乾▶・鑿溝▶・鑿鑿▶・鑿山▶・鑿子▶・鑿牆▶・鑿井▶・鑿

▶・鑿渠▶・鑿御▶・鑿竅▶・鑿空▶・鑿掘▶・鑿契▶・鑿穴▶・鑿乾▶・鑿溝▶・鑿鑿▶・鑿山▶・鑿子▶・鑿牆▶・鑿井▶・鑿 ▶・鑿川▶・鑿泉▶・鑿

▶・鑿川▶・鑿泉▶・鑿 ▶・鑿船▶・鑿地▶・鑿楮▶・鑿

▶・鑿船▶・鑿地▶・鑿楮▶・鑿 ▶・鑿竇▶・鑿破▶・鑿培▶・鑿坏▶・鑿八▶・鑿氷▶・鑿壁▶・鑿落▶・鑿絡▶・鑿路▶

▶・鑿竇▶・鑿破▶・鑿培▶・鑿坏▶・鑿八▶・鑿氷▶・鑿壁▶・鑿落▶・鑿絡▶・鑿路▶[下接語]

握鑿・禹鑿・圜鑿・改鑿・開鑿・鋸鑿・竅鑿・斤鑿・空鑿・掘鑿・撃鑿・竭鑿・孔鑿・巧鑿・攻鑿・耕鑿・刻鑿・鑽鑿・充鑿・遂鑿・

鑿・石鑿・

鑿・石鑿・ 鑿・翦鑿・鐫鑿・

鑿・翦鑿・鐫鑿・ 鑿・雕鑿・椎鑿・

鑿・雕鑿・椎鑿・ 鑿・盗鑿・洞鑿・斧鑿

鑿・盗鑿・洞鑿・斧鑿出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「鑿」の意味・わかりやすい解説

鑿 (のみ)

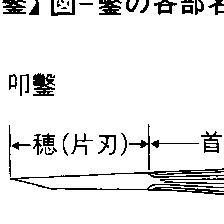

木材や石材などに穴をうがち,また材面を削ったりする工具の総称だが,金工や石工で用いるものは鏨(たがね)という。鑿は斧とともにもっとも古くから用いられた工具で,縄文時代のくり舟などの工作には鑿状石器が使われ,弥生時代にはいち早く鉄器化した。

刃部と柄部からなるが,鏨は両部とも鉄で一体である。これを共柄という。刃は木工用のものはすべて片刃であるが,鏨は両刃である。刃は柄に対して込差し(こみざし)されるが,槌打ち用の叩(たたき)鑿は柄尻に冠(鉄環)をはめ,込みの部分には口金をはめる。押して用いる押鑿(突鑿,指鑿ともいう)は冠がなく柄が長い。刃部を穂ともいい,鑿の大小は穂幅であらわす。穴あけ専用のものは穂幅が狭く,厚みが大であり,削りに用いられるものは穂幅が広く,厚みが小さい。押鑿はさらに薄い。鑿の刃裏は鉋(かんな)刃裏と異なり逃げ(凹み)が少なく,一般にべた裏といわれる(鉋は糸裏といわれる)。

種類

普通の形のものを平(ひら)鑿といい,叩鑿と押鑿があり,叩鑿のうち深穴あけ用を向待(むこうまち)鑿,削り用を追入(おいいれ)鑿という。押鑿には,穂の断面が鋭角の鎬(しのぎ)鑿と,鏝(こて)鑿がある。ほかに穂形が特殊なものとして,鎌鑿,銛(もり)鑿,搔上鑿などがあり,さらに木造船工作で大釘打ちのとき錐(きり)の代用をする鍔(つば)鑿もある。彫刻刀の丸刀,三角刀なども押鑿の一種である。

執筆者:成田 寿一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鑿」の意味・わかりやすい解説

鑿

のみ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「鑿」の意味・わかりやすい解説

鑿【のみ】

→関連項目木工具

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「鑿」の解説

のみ【鑿】

防府市歴史用語集 「鑿」の解説

鑿

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...