精選版 日本国語大辞典 「鞍」の意味・読み・例文・類語

くら【鞍】

あん【鞍】

- 〘 名詞 〙 くらのこと。〔漢書‐李広伝〕

普及版 字通 「鞍」の読み・字形・画数・意味

鞍

人名用漢字 15画

(異体字)

15画

[字訓] くら

[説文解字]

[字形] 形声

声符は安(あん)。安は案。乗馬のとき用いる鞍の形が案(つくえ)に類している。〔説文〕三下に字を

に作る。趙の武霊王以来、騎馬の俗が起こった。

に作る。趙の武霊王以来、騎馬の俗が起こった。[訓義]

1. くら。

[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕鞍 久良(くら)/鞍

字鏡〕鞍 久良(くら)/鞍 久良於保比(くらおほひ)/被鞍 馬久良阿久(うまくらあぐ)/

久良於保比(くらおほひ)/被鞍 馬久良阿久(うまくらあぐ)/ 鞍 久良於呂須(くらおろす)〔名義抄〕鞍・

鞍 久良於呂須(くらおろす)〔名義抄〕鞍・ クラ・クラホネ・ムマノクラ・シタクラ/鞍褥 クラシキ/鞍

クラ・クラホネ・ムマノクラ・シタクラ/鞍褥 クラシキ/鞍 クラノオホヒ 〔

クラノオホヒ 〔 立〕鞍 シホテ・クラ

立〕鞍 シホテ・クラ[熟語]

鞍鎧▶・鞍銜▶・鞍橋▶・鞍甲▶・鞍子▶・鞍上▶・鞍駄▶・鞍馬▶・鞍

▶・鞍轡▶・鞍

▶・鞍轡▶・鞍 ▶・鞍勒▶

▶・鞍勒▶[下接語]

解鞍・拠鞍・踞鞍・玉鞍・金鞍・吟鞍・銀鞍・賜鞍・釈鞍・

鞍・征鞍・堕鞍・雕鞍・枕鞍・鈿鞍・投鞍・覆鞍・驢鞍

鞍・征鞍・堕鞍・雕鞍・枕鞍・鈿鞍・投鞍・覆鞍・驢鞍出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鞍」の意味・わかりやすい解説

鞍

くら

人や荷物を動物の背に乗せるときに使う道具。鞍の発明によって、動物体と人体や荷物との直接の摩擦を避けることができるようになった。日本語の鞍は人や物を乗せる座の意味である。人類は鞍を発明する前は、動物の背に、布、毛、毛皮などを敷いて使用していた。紀元前6~前3世紀のアルタイ地方古墳出土の鞍は、よくなめした革やフェルトが用いられ、なかにはトナカイの毛を用いたものもあった。鞍という文字も革が用いられている。鞍には乗用(乗鞍)、荷用(駄鞍)、牽引(けんいん)用がある。鞍のなかで改良にもっとも力が注がれたのは乗馬用のもので、それに準じて他の用途のものも改良されている。

[松尾信一]

乗馬用鞍

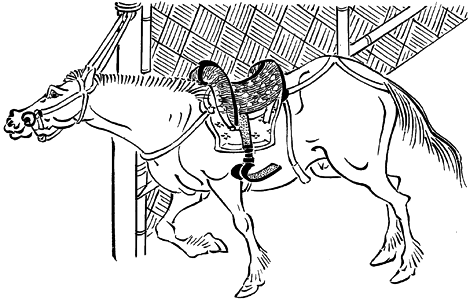

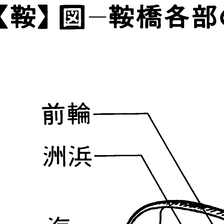

洋鞍、和鞍(大和鞍(やまとぐら))、唐鞍(からぐら)など多くの種類があるが、現在は一般に洋鞍が用いられている。洋鞍は、鞍骨(くらぼね)、騎坐(きざ)、鞍褥(くらしき)と、それに付属して鐙革(あぶみがわ)、障泥(あおり)(泥障)などがついている。鞍骨は前橋、居木(いぎ)、後橋からできている。鞍は、木、革、獣毛、布などの材料でつくられる。洋鞍は国によっていろいろの型がある。和鞍は日本に渡来した唐鞍などを改良したものである。日本には古墳時代に、中国や朝鮮半島から、前・後輪垂直鞍が渡来している。この鞍は本来、西アジアでは婦人用であったが、日本で輪鐙から壺(つぼ)鐙、舌長鐙へと鐙の変化とともに、後輪(しずわ)も傾斜して和鞍となったとされている。古書の用語に従えば和鞍の鞍橋(くらぼね)は前輪、居木、後輪からなり、木製で、その上に漆を塗り、金銀、貝などの細工がしてある。平安時代から江戸時代まで優れた装飾の鞍や鐙が製作されており、現代では世界的に優れた美術工芸品としての価値が高い。

[松尾信一]

荷物用鞍(荷鞍・駄鞍)

ウマの背に布を置き、その上に鞍褥を置き、その上に鞍橋を置く。長野県伊那(いな)谷では、この輸送法を「中馬(ちゅうま)」とよび、大正末期まで存続していた。中馬では鞍褥を「しと」とよんでいた。

[松尾信一]

牽引用鞍

種々の道具をウマに引かせるとき、胴引き法や肩引き胴引き併用法の場合に、ウマの背に小形の鞍を用いる。鞍にはウシ用やラクダ用もある。

[松尾信一]

『日本乗馬協会編『日本馬術史 第3・4巻』(1940・大日本騎道会/復刻版・1980・原書房)』▽『森浩一編『日本古代文化の探求・馬』(1979・社会思想社)』▽『加茂儀一著『騎行・車行の歴史』(1980・法政大学出版局)』▽『佐々木清綱監修『畜産大事典』(1964・養賢堂)』

改訂新版 世界大百科事典 「鞍」の意味・わかりやすい解説

鞍 (くら)

馬,牛などの背に固定して,人や物を乗せる革または木製の具。また車や農耕具を引くときに動物の牽引力を伝える装具でもある。これらのなかでは乗馬に用いる鞍の発達がもっとも著しい。名称は人が乗る座(くら)に由来し,鞍の字は漢代に革製品が使われていたことと関係がある。近代以前の騎馬では,馬の背に韉(したぐら)(下鞍)をかけ,鞍褥(くらしき)を重ねて鞍橋(くらぼね)をのせ,鞍覆(くらおおい)を敷いて両側に障泥(あおり)を下げると一そろいになった。この鞍橋のことを一般に鞍という。木製の鞍橋は二又形の前輪(まえわ)と後輪(しずわ)とを居木(いぎ)でつなぐ。居木は乗り手が腰をすえるところで4枚のものと2枚のものとがあり,方孔を設けて,鞍橋を馬に固定するための腹帯(はるび)と鐙(あぶみ)につながる力革(ちからがわ)を通す。前輪・後輪の外半部を海,内半部を磯と呼び,磯には胸繫(むながい)や尻繫(しりがい)をとめるための鞖(しおで)がつけられている。鞖は四方手とも書き,日本の5,6世紀には青銅,金銅または鉄の鉸具(かこ)あるいは遊環が多かったが,奈良時代以後は革または組紐で輪につくってその用にあてた。古墳の副葬品として発見される鞍は,鞍橋につけた金具だけが残ったもので,海の外まわりをおおっていた覆輪(ふくりん),海金具,磯金具,鞖などが多い。鞍の変遷をたどると前9~前7世紀のアッシリアでは,後に韉になると思われる敷物だけであったが,前輪・後輪にあたる部分を高くつくった革製鞍は古代ギリシアにみられる。シベリアのパジリク古墳群出土品には革製鞍があり,中国でも戦国時代から漢代にいたるものは革製であるが,三国・南北朝時代以降は木製鞍が流行した。木製鞍は古墳時代に輸入されて,日本でもつくられた。正倉院の鞍は唐制の影響下に製作されたが,平安時代以後は唐の制をうけた唐鞍(からぐら)から和鞍(わぐら),移鞍(うつしぐら),水干鞍(すいかんぐら),作鞍(さくのくら)というように,しだいに日本の形をつくったばかりでなく,各時代の優れた工芸技術によって優品をつくりだした。またこれらの名称は鞍だけのものではなく,それぞれの鞍を中心とする馬具一式をさす。明治になってヨーロッパから実用に適した革製鞍が紹介されると,日本の伝統的な鞍はたちまち廃れた。

執筆者:小野山 節

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鞍」の意味・わかりやすい解説

鞍

くら

saddle

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「鞍」の意味・わかりやすい解説

鞍【くら】

→関連項目馬具

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

防府市歴史用語集 「鞍」の解説

鞍

世界大百科事典(旧版)内の鞍の言及

【馬術】より

…この時代の馬の歩法は側対歩(そくたいほ)であった。明治時代になり,フランスやドイツから教官を招いて西洋式鞍の採用,自然歩法への改良など近代馬術としての基礎を確立した。その後,馬種の改良とともに馬術が奨励され,1899年には東京に乗馬会が誕生して,新しいスポーツとしての馬術が興隆する端を開いた。…

※「鞍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...