日本大百科全書(ニッポニカ) 「クリストバル石」の意味・わかりやすい解説

クリストバル石

くりすとばるせき

cristobalite

珪酸(けいさん)鉱物の一種。クリストバライト、方珪石ともいう。鱗珪(りんけい)石(トリディマイト)、コース石、スティショバイト、石英と同質異像の関係にある。しかし石英と異なり、純粋に近いケイ酸であることはまれで、アルミニウムや水分などの不純物を含むことが普通である。常温では正方晶系のもの(低温クリストバル石)しか存在しないが、1470~268℃の間では等軸晶系のものが準安定相として存在しうる。1470~1728℃では等軸晶系の安定相が存在する(高温クリストバル石)。八面体ないし六面体の結晶をなす(そのため方珪石とよばれる)ほか、塊状、鍾乳(しょうにゅう)状、球果状などで産する。安山岩や流紋岩などのすきまに小さい結晶で産するほか、黒曜岩中に球果状で産する。珪質の殻をもった生物の遺骸(いがい)が堆積(たいせき)したり、温泉や地下水から沈殿した非晶質のケイ酸が石英に変わっていく過程でクリストバル石が出現することもある。たとえばオパールでは、非晶質(opal-Aと表記)からクリストバル石(opal-C)になっているものまで、いろいろな段階のものを含んでいる。英名はメキシコの産地にちなんでつけられた。

[松原 聰]

最新 地学事典 「クリストバル石」の解説

クリストバルせき

クリストバル石

cristobalite

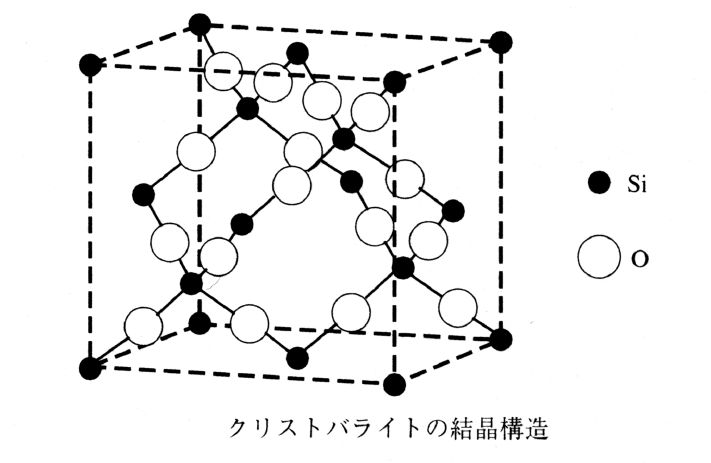

化学組成SiO2の鉱物。クリストバライト,方珪石とも。石英や鱗珪石(トリディマイト)と多形をなす。低温型α-クリストバル石と高温型β-クリストバル石とがある。α-クリストバル石を加熱すると常圧下では200〜270°Cでβ-クリストバル石に相転移する。α-クリストバル石は正方晶系,空間群P4121あるいはP4321,格子定数a0.497nm, c0.692,単位格子中4分子含む。粒状,8面体結晶など。ガラス光沢。劈開なし。硬度6.5〜7。比重2.33。無,白,灰色,条痕白色。一軸性負,屈折率ε1.484, ω1.487。β-クリストバル石は立方晶系,空間群Fd3m,格子定数a0.716nm(500℃),単位格子中8分子含む。シリカに富む火山岩中の造岩鉱物として産するほか,しばしば火山岩中の晶洞などに自形結晶が産出。名称は,産地のメキシコCerro San Cristóbalにちなむ。

執筆者:諏訪 兼位・松原 聰

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「クリストバル石」の意味・わかりやすい解説

クリストバル石

クリストバルせき

cristobalite

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のクリストバル石の言及

【クリストバライト】より

…クリストバル石とも呼ぶ。化学組成SiO2の鉱物で,Siを置換して少量のAl,Naが結晶構造中に入ると考えられている。…

※「クリストバル石」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...