ドーム(その他表記)dome

精選版 日本国語大辞典 「ドーム」の意味・読み・例文・類語

ドーム

- 〘 名詞 〙 ( [英語] dome )

- ① 部材の圧縮力だけで屋根を架ける方法の一つ。普通半球形の屋根となる。また、見た形が半球形になっている屋根や天井。丸屋根。丸天井。円蓋。

- [初出の実例]「薄鼠色のドームが二つ並んで見える、これは後で、国立美術館だと知った」(出典:欧米印象記(1910)〈中村春雨〉倫敦日記)

- ② 丸みを帯びた山のいただき。〔登山技術(1939)〕

- ③ 「ドームきゅうじょう(━球場)」の略。

改訂新版 世界大百科事典 「ドーム」の意味・わかりやすい解説

ドーム

dome

Kuppel[ドイツ]

屋根あるいはその一部として建築物をおおう半球形ないしそれに類似した凸状の構造。クーポラcùpola(イタリア語),円蓋(えんがい)ともいう。基部は円,楕円,方形,多角形等の形状をとり,鉛直中心軸のまわりに対称性をもつ場合が多い。半球形,尖頭形,葱花形,傘形,カボチャ形などその形態は多様であり,頂部に多くランタン(頂塔)をのせる。ラテン語のドムスdomus(家)を語源とし,ドムス・デイDomus Deiすなわち〈神の家〉としての教会堂(イタリア語ではこの語義が残り,大聖堂がドゥオモduomoと呼ばれる。ドイツ語のドームDomも同様),さらに教会堂のきわだった円屋根を意味するようになった。

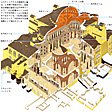

建設の歴史は古く,水平に積まれた石層を順次せり出した持送り式ドームの例にミュケナイ時代の遺跡アトレウスの宝庫がある。ローマ時代にはパンテオン(内径43m)に代表される単殻コンクリート造ドームが建設されたが,煉瓦壁とコンクリートによるこの種のドームは基層部に外向きの推力が生じるため,ドームの周囲に沿ってそれを支持する巨大な扶壁(バットレス)を必要とした。一方,ドーム本体の重量はできるかぎり軽減されねばならず,外壁を段状にする(パンテオン),内壁面を格間仕上げとする(同),コンクリート内に空の陶器壺を混入させる(ラベンナ,サン・ビターレ教会)などいくつかの工夫がなされた。ローマ時代のドームは主として円形建築物に架構されたが,方形の部屋にドームを架す手法としてササン朝ペルシアの建築では,部屋隅から半円錐状に広がるアーチ束スキンチsquinchが考案された。イスラム建築はこの手法を多様に発展させ,スタラクタイトstalactite(鍾乳石)仕上げをはじめとする精緻な装飾技法と組み合わされた多くの美しいドーム建築を生み出した。

ビザンティンのドームはより合理的な球面三角形の構造要素ペンデンティブpendentiveを介して方形の空間に架構され,その代表例にイスタンブールのハギア・ソフィア(ドーム内径32m)がある。教会堂建築においてドームが帯びた天空の象徴としての意義は大きく,とくに東方教会では全宇宙の統治者キリストの座所の象徴性が重視され,燦然と輝くモザイク装飾とドームを中心とした教会堂の集中的構成によって,それが視覚化された。ブルネレスキによるフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のドーム(15世紀,最大内径45m)は八角形のドラム(鼓胴部)に支えられる二重殻構造をとり,大小24本のリブの支持力とそれらを連結する水平アーチのアーチ作用を利用して仮枠を用いることなく建設された。ローマのサン・ピエトロ大聖堂のドーム(16世紀,設計ミケランジェロ,建設ジャコモ・デラ・ポルタ)もリブ式二重殻構造をとる。これら組積造大ドームでは,下端の推力に対抗して木鎖ないし鉄鎖が埋めこまれたが,この構法を最も合理的に応用した例はレンによるセント・ポール大聖堂のドーム(ロンドン,17世紀)である。一方,ほぼ同じ時期のイタリア・バロックの教会堂では,小規模ながら空間の劇的効果を高める複雑かつ幻想的なドームがみられる(サン・ティーボ聖堂,設計ボロミーニ)。

建築材料の進歩に伴い,19世紀には鋳鉄製ドームが試みられ,20世紀に入り,鉄筋コンクリート造のシェル構造ドーム,立体骨組みドーム,空気膜ドーム等が考案,建設されている。

執筆者:日高 健一郎

ドーム

dome

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ドーム」の意味・わかりやすい解説

ドーム(屋根)

どーむ

dome

円蓋(えんがい)。クーポラcupolaともいい、椀(わん)を伏せた形の屋根(天井)一般をさす。もっとも原始的かつ単純なシェルター(小屋)が円形平面でドーム状屋根をもつことはよく知られている。墓も同様である。したがってドーム構造が、いついかにして誕生したか明確ではなく、いろいろな場所で独立におこったと考えられる。上にいくにしたがい半径を小さく中にせり出して積まれる擬似ドーム(ミケーネのアトレウスの宝庫)や、岩をくりぬいたドーム(エトルリアやローマのカタコンベ)、遺例はないが木造のドームなどが初期的段階を示すものである。

ローマ時代はアーチ、ボールトとともに、れんが造、石造の本格的なドームを発展させた。それらは永続性や力の象徴となった。ローマの古文書館タブラリウム(前78)は方形ドームの例として重要であり、パンテオン(2世紀初期)の直径43メートルに及ぶ重厚で巨大なドームは、明快な内部空間をつくりあげ、唯一の開口部が頂点にあけられた。ミネルバ・メディカ(250)はリブ(肋骨(ろっこつ))を使用することによってドームの重量を減じることができた。ネロ帝の黄金宮やカラカラ浴場では八角形平面の上にドームをのせている。

ドーム構造の次の段階は、ビザンティンの建築家たちがペンデンティブ(逆三角形の球面によるドーム支持部分)を導入したことによってもたらされた。これによって正方形平面の上にドームを頂くことが可能になった。もっとも大きなビザンティンのドームはコンスタンティノープルのハギア・ソフィアのものである。バシリカ平面の上に、ペンデンティブの巧みな使用によって直径約33メートルのドームをのせたものであるが、ドーム下部の窓列などによって軽やかにみえる。それは天球や宇宙の象徴というにふさわしい。実際、ビザンティンの建築家はドームを好んで使用した。円筒形をしたドラムの上にドームを構築する手法を開発したのも彼らである。ベネチアのサン・マルコ大聖堂、パドバの聖アントニオの聖堂などもそうした例であり、アルメニア、バルカン半島、ロシアなどにその伝統が認められる。

イスラム建築もドームを多用した。そこにはビザンティン建築の濃厚な影が認められ、小規模なものが多いとはいえ、横断アーチやスタラクタイト(天井装飾手法)などによって装飾性豊かなドームや半ドームを好んで築いた。インドのイスラム建築タージ・マハル(17世紀前半)はその好例である。さらにルネサンス以後の建築家たちは、新たな彫刻的形態で象徴的な意味を込めてドームを築いた。バチカンのサン・ピエトロ大聖堂のドームはその代表である。

[長尾重武]

ドーム(地層)

どーむ

dome

隆起もしくは背斜構造の地層のうち、外形がおおむね球あるいは楕円(だえん)体の一部に近いものをいう。地層は中心部から外側に向かって傾斜している。可塑性を増した地下の岩塩層が浮力によって上昇するとき、岩塩層の上にある地層が上方に凸形に変形する。これは岩塩ドームとよばれ、ドーム状構造の一例である。また、ほぼ直交した2方向の褶曲(しゅうきょく)が重なる場合、背斜と背斜が重なる部分ではドームが形成される。

[伊藤谷生・村田明広]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ドーム」の意味・わかりやすい解説

ドーム

dome

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「ドーム」の解説

ドーム

dome

石の持送りやアーチ構造によって古くはオリエントに見られ,ローマでもパンテオンなどに用いられた。やがてイスラーム世界で大いに発展し,各地に巨大で複雑なドームをもつモスクが建てられた。ヨーロッパではビザンツやルネサンス様式において多く利用された。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

百科事典マイペディア 「ドーム」の意味・わかりやすい解説

ドーム

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「ドーム」の解説

ドーム

岩石学辞典 「ドーム」の解説

ドーム

世界大百科事典(旧版)内のドームの言及

【ドーム】より

…屋根あるいはその一部として建築物をおおう半球形ないしそれに類似した凸状の構造。クーポラcùpola(イタリア語),円蓋(えんがい)ともいう。基部は円,楕円,方形,多角形等の形状をとり,鉛直中心軸のまわりに対称性をもつ場合が多い。半球形,尖頭形,葱花形,傘形,カボチャ形などその形態は多様であり,頂部に多くランタン(頂塔)をのせる。ラテン語のドムスdomus(家)を語源とし,ドムス・デイDomus Deiすなわち〈神の家〉としての教会堂(イタリア語ではこの語義が残り,大聖堂がドゥオモduomoと呼ばれる。…

【イスラム美術】より

…建物の構造の一部は,しばしば装飾単位に変形して壁面を覆い隠す。例えば,一つのアーチが複数の小アーチに分解されたり(コルドバのモスクの二重多弁形アーチ),あるいは正方形プランの広間の壁体からドームへ移行する四隅の部分に使われているスキンチ・アーチを小ニッチに変形させて装飾的なムカルナスmuqarnas(鍾乳石飾り)としたように,構造よりも装飾に,より重要な意味が与えられている。なお,建築素材は地域によって異なるが,概してイラン,イラク,中央アジアでは煉瓦としっくい,地中海沿岸地方やインドなどでは大理石その他の石材が使用されている。…

【教会堂建築】より

…しかし,集中式プランの教会堂を完成したのはビザンティン帝国で(ビザンティン美術),ラベンナなどに優れた遺例がある。メソポタミアのように建築用木材のない地方では,石,煉瓦でボールト天井を造る技術が古くから発達し,またドームは特別な象徴的意味をもつと考えられていた。集中式プランの墓廟,記念堂,洗礼堂にはすでにドームが用いられていたが,6世紀のビザンティン帝国ではバシリカ式教会堂にドームを積極的に組み合わせた。…

【シェル構造】より

…このガウス曲率を用いると,シェルの形態は次のように分類することができる。(1)正のガウス曲率をもつシェル ドーム,球形シェル。(2)零のガウス曲率をもつシェル 筒形シェル,錐形シェル。…

【聖堂】より

…教会堂ともいう。聖堂のうち,司教座(カテドラcathedra)の置かれたものをとくに司教座聖堂または大聖堂と呼び,フランス語でカテドラルcathédrale,イタリア語でドゥオモduomo,ドイツ語でドームDomまたはミュンスターMünsterという。教会教会堂建築(2)日本で,孔子をまつった建物,すなわち孔子廟を聖堂(または聖廟)と呼ぶ。…

【ビザンティン美術】より

…以上の集中式およびバシリカ式の両者は,単にビザンティン社会だけでなく西ヨーロッパにも見られるが,4世紀以後はビザンティン特有の建築が発達していった。まずバシリカ式聖堂の身廊部を半円ボールトでおおう技法が小アジア(とくにアナトリア)で発達し,さらに円蓋(ドーム)をいただくバシリカ式建築も現れる。やがてバシリカ式がしだいにすてられて,発達した集中式構造であるギリシア十字形式プランが主流をしめるようになる。…

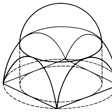

【ペンデンティブ】より

…方形に置かれた四つのアーチとその上に架構されたドームの下縁に挟まれた球面三角形の小間をさす。アーチ下端を結ぶ正方形を考えるならば,それに外接する円を底面にもつ半球面の一部となる。…

【ボールト】より

…本来は土,煉瓦,石,コンクリートなどで造ったものをいうが,木,布,ガラス,合成樹脂,金属などの軽い材料で造ったものも一般にボールトと呼ぶ。その基本的なものはトンネル・ボールト(バレル・ボールトbarrel vault)とドーム(円蓋(えんがい))で,前者はエジプトに紀元前1200年ごろのものがある。後者はそれよりも古くから知られ,またイグルー(エスキモーの雪の家),中近東や中央アフリカの農民住宅などにも見られる。…

※「ドーム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...