翻訳|naphthalene

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ナフタレン」の意味・わかりやすい解説

ナフタレン

なふたれん

naphthalene

ベンゼンとともに、代表的な芳香族炭化水素の一つ。ナフタリンともいう。室温でも揮発性に富み、特有のにおいを有し防虫剤として用いられる。無色の板状結晶。水には不溶だが各種有機溶剤に溶ける。石炭タール中にもっとも多量に含まれる成分で、ナフタリン油を強制冷却すると結晶として析出する。石油系の原料としては重質分解油、ナフサ分解油などがある。

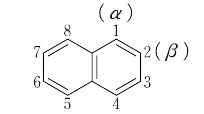

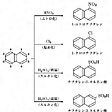

芳香族化合物に特徴的な求電子置換反応を示す。たとえば、ハロゲン、硝酸によりα(アルファ)-位(1位)にハロゲン化、ニトロ化を受け、濃硫酸との反応においては高温では主としてβ(ベータ)-位(2位)で、また低温ではα-位にスルホン化を受ける。得られたナフタレンスルホン酸は、アルカリ融解によりα-およびβ-ナフトールを与える。さらにβ-ナフトールを加圧下でアンモニア、亜硫酸アンモニウムと加熱するとα-およびβ-ナフチルアミンが導かれる(ブッヘラー反応)。これらナフタレンの置換誘導体は、染料中間体、また合成樹脂、界面活性剤の製造に用いられる()。五酸化バナジウムを触媒とするナフタレンの空気酸化は無水フタル酸の工業的製造法である。無水フタル酸からアントラキノンやアントラニル酸が導かれ、さらにインダンスレン系染料が合成される。またナフタレンを水素化すると、有用な溶剤であるテトラリンやデカリンを生成する。

[向井利夫]

化学辞典 第2版 「ナフタレン」の解説

ナフタレン

ナフタレン

naphthalene

C10H8(128.17).石炭タールのナフタレン留分(沸点200~250 ℃)中に多量に存在する炭化水素.また,石油原油および改質油中にも微量存在する. コールタールのナフタレン油から酸性および塩基性物質を抽出して除き,精密蒸留するか,あるいは冷却して結晶を析出させ,遠心分離によって油分を除けば,粗ナフタレンが得られる.合成するには,ベンゼンとアセチレンの混合物を赤熱管中に通じるなどの方法がある.強いコールタール臭をもつ白色の結晶.融点80.3 ℃,沸点218.0 ℃.

コールタールのナフタレン油から酸性および塩基性物質を抽出して除き,精密蒸留するか,あるいは冷却して結晶を析出させ,遠心分離によって油分を除けば,粗ナフタレンが得られる.合成するには,ベンゼンとアセチレンの混合物を赤熱管中に通じるなどの方法がある.強いコールタール臭をもつ白色の結晶.融点80.3 ℃,沸点218.0 ℃. 1.162.

1.162. 1.5898.λmax 220,275,314 nm(log ε 5.05,3.75,2.50,エタノール).昇華性がある.水に不溶,エタノール,エーテル,ベンゼンなど多くの有機溶媒に可溶.ポリニトロベンゼンやピクリン酸と付加物をつくる.ナフタレンの蒸気を赤熱管中に通すと,2,2′-ビナフチルを生じる.また,酸化すれば1,4-ナフトキノンを経てフタル酸が,水素付加すればテトラリンを経てデカリンが合成できる.ベンゼンと同様,多くの親電子試薬と反応して種々の核置換体を生じるが,ベンゼンよりも反応性が高いため,ジ置換体以上のポリ置換体が生じやすい.また,一般に1位のほうが2位よりも置換されやすい.染料中間体原料,殺虫剤に用いられる.[CAS 91-20-3]

1.5898.λmax 220,275,314 nm(log ε 5.05,3.75,2.50,エタノール).昇華性がある.水に不溶,エタノール,エーテル,ベンゼンなど多くの有機溶媒に可溶.ポリニトロベンゼンやピクリン酸と付加物をつくる.ナフタレンの蒸気を赤熱管中に通すと,2,2′-ビナフチルを生じる.また,酸化すれば1,4-ナフトキノンを経てフタル酸が,水素付加すればテトラリンを経てデカリンが合成できる.ベンゼンと同様,多くの親電子試薬と反応して種々の核置換体を生じるが,ベンゼンよりも反応性が高いため,ジ置換体以上のポリ置換体が生じやすい.また,一般に1位のほうが2位よりも置換されやすい.染料中間体原料,殺虫剤に用いられる.[CAS 91-20-3]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「ナフタレン」の意味・わかりやすい解説

ナフタレン

naphthalene

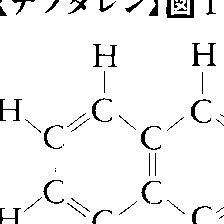

芳香族炭化水素の一つ。習慣上,製品の場合にはナフタリンと呼ばれる。ベンゼン環が2個縮合した,図のような分子構造をもつ化合物。名称はナフサnaphthaに由来する。白色または無色の光沢のある板状結晶。融点80.5℃,沸点217.96℃。特有の臭気を有し,常温で昇華性を示す。水に不溶,エチルアルコール,クロロホルム,エーテル,ベンゼンなどに溶ける。紫外線をあてると紫色の蛍光を発する。また塩素,硫酸,硝酸を作用させると,それぞれクロロナフタレン,ナフタレンスルホン酸,ニトロナフタレンを生成する。

石炭の乾留によりコークスを製造する際の副生成物としてコールタールから分離される。コールタールの分留成分の一つであるナフタレン油に約10%程度のナフタレンが含まれており,精密分留または冷却結晶化などにより精製される。水素添加してテトラリン,さらにデカリンとし,溶媒や潤滑油として用いる。また,触媒を用いて空気酸化すると無水マレイン酸が得られ,これはプラスチックの可塑剤の原料となるほか,ポリエステル繊維原料であるテレフタル酸の製造原料となる。ナフタレンは各種染料中間体の原料としても広く用いられる。また,かつては防虫剤としても多量に用いられていたが,現在では他のもっと有効な薬品にとってかわられている。

執筆者:村井 真二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ナフタレン」の意味・わかりやすい解説

ナフタレン

→関連項目石炭化学|染料|タール染料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ナフタレン」の意味・わかりやすい解説

ナフタレン

「ナフタリン」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

)1.5898

)1.5898