精選版 日本国語大辞典 「三線」の意味・読み・例文・類語

さん‐しん【三線】

さん‐せん【三線】

- 〘 名詞 〙

- ① 囲碁で、盤端から数えて第三番目の線。地域と根拠を得やすい利点がある反面、位の低い憾みがあり、「三線をむやみに這うな」という囲碁格言がある。

- ② =しゃみせん(三味線)①〔書言字考節用集(1717)〕

百科事典マイペディア 「三線」の意味・わかりやすい解説

三線【さんしん】

→関連項目カチャーシー|クーチョー(胡弓)|組踊|島歌|トゥバラーマ|節歌|ミャークニー|毛遊び|ユンタ|琉歌|琉球文化

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三線」の意味・わかりやすい解説

三線

さんしん

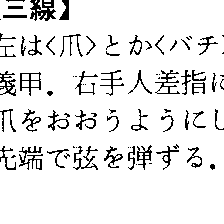

沖縄、奄美(あまみ)など南西諸島のリュート型撥弦(はつげん)楽器。蛇皮線(じゃびせん)は本土での俗称である。三味線(しゃみせん)と同系の楽器だが、やや小さく、全長約75~80センチメートル、胴の両面に蛇の皮や渋紙を張る。サワリのくふうはない。3本の弦は絹製で、低いほうから男弦(ウージル)、中弦(ナカジル)、女弦(ミージル)とよばれる。調弦は低いほうから4度、5度にとる本調子が大半だが、中弦を1音上げる二揚(ニアギ)調子、女弦を1音下げる三下(サンサギ)調子も用いられる。ほかに男弦を3度(長3度と短3度の中間)上げる一揚(イチアギ)調子もある。人差し指に大きな指型の義甲をはめて弾奏する。奄美では竹ひごを使う。

三線は、中国の三弦が伝来し沖縄で改良されたものと考えられるが、渡来時期は不明。沖縄では宮廷の保護の下、もっぱら歌の伴奏楽器として音楽の中心的存在となった。楽譜には工工四(クンクンシー)という勘所譜(かんどころふ)が使われる。奄美諸島にも沖縄から伝来し、伝統的な島歌(しまうた)の伴奏楽器として広く普及した。奏法は沖縄に比べて細かく装飾的である。

[卜田隆嗣]

改訂新版 世界大百科事典 「三線」の意味・わかりやすい解説

三線 (さんしん)

沖縄・奄美諸島方面で使われる撥弦楽器。本土の三味線や中国の三弦とほぼ同形で,胴の表裏両面に蛇皮を張るため,本土では蛇皮線(じやびせん)の俗称で呼ばれている。全長約80cmで三味線よりもやや小型である。棹(さお)は黒檀,紫檀あるいは桑などを材料とした延べ棹。胴は三味線よりやや円形で,ニシキヘビの皮を張るが,その代用として渋紙を張ることもある。3本の弦は絹糸を用いるが,最近はナイロン糸を使うこともある。演奏には牛,水牛などの角で作った指形の義甲を右手人差指にはめて撥弦するが,つまびくこともある。14世紀に中国の福建地方から沖縄に三弦が渡来し,これが改良されたといわれているが,それ以前にアンナン,シャム方面からもたらされたという説もあり,確証はない。この三線が16世紀後半に堺や九州との交易に伴い本土に伝来し,改良されて三味線になったというのが通説である。現在でも南西諸島方面では古典音楽や民謡の伴奏楽器として愛好されている。

執筆者:植田 隆之助

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三線」の意味・わかりやすい解説

三線

さんしん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「三線」の解説

三線

さんしん

沖縄・奄美などで伝承される弦楽器。「さむしる」とも発音し,近来は「しゃみせん」ともいう。俗称の蛇皮線(じゃびせん)は本土側のよび方で,現地では用いない。組踊や琉歌の伴奏楽器として用いる。14世紀末頃に伝来した中国の三弦を改良して作られたとされ,胴にはニシキヘビの皮を張り,右手人差指にはめた義爪,奄美では竹ヒゴで演奏する。永禄年間に本土に伝わり,改良されて三味線となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

日本文化いろは事典 「三線」の解説

三線

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

普及版 字通 「三線」の読み・字形・画数・意味

【三線】さんせん

字通「三」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の三線の言及

【屋嘉比朝寄】より

…沖縄の音楽家。琉球三線(さんしん)音楽中興の祖。琉球王府の玉川按司朝雄(たまがわあじちようゆう)の四男で,生来音楽的資質に恵まれ,尚敬王の命で薩摩に留学し,謡曲・仕舞を学んだ。…

※「三線」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...