精選版 日本国語大辞典 「埠頭」の意味・読み・例文・類語

ふ‐とう【埠頭】

- 〘 名詞 〙 港湾内で船を横づけにして、旅客の乗降や貨物の積み下ろしをする場所。波止場。埠頭場。

- [初出の実例]「忽従二天満橋辺一過、行客解レ装上二埠頭一」(出典:紹述先生詩集(1761)六日平明到大坂埠頭)

- [その他の文献]〔通雅‐地輿・釈地〕

改訂新版 世界大百科事典 「埠頭」の意味・わかりやすい解説

埠頭 (ふとう)

港湾において旅客の乗降,貨物の積卸しの行われる空間をいう。岸壁,物揚げ場,桟橋などの係船岸を中心に,船舶係岸用の水面および旅客の乗降施設,貨物の積卸し,荷さばき,貯蔵ならびに臨港交通施設を配置した陸域一帯であり,海陸輸送の転換が行われる機能を果たす港湾の中で,もっとも重要な部分である。明治初期までは,波止(はと)もしくは波止場(はとば)と称していたが,水面が静穏であることと同時に,荷役・輸送の機能が重視されるようになって,明治22年横浜港築港以後は埠頭の名が広く用いられている。

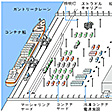

旅客,貨物がこの空間を通過するのに,多くの時間と費用と労力を要するので,船舶の種類,輸送の対象物に合わせて位置,形状ならびに諸施設の種類と規模を定め,これらを合理的に配置しなければならない。埠頭の形状は,係船岸が水際線に平行な平行式埠頭wharvesと,直角な突堤式埠頭piersに大別されるが,このほか,特殊なものとして水門または閘門(こうもん)でくぎられたドック式埠頭がある。平行式埠頭は,背後地が広くとれるので,コンテナー埠頭やフェリー埠頭,また,大量の原材料を積卸しする工業港湾に適している。一方,突堤式は埠頭の両側に係船できることなどから限られた水際線を有効に利用できるが,背後地が狭くなるので,旅客,一般雑貨,もしくはパイプラインなどの使用可能な石油類の積卸し用に限られる。なお,突堤幅を広くとれば,平行式に準じたものになる。ドック式は,水位差の著しい水面をくぎるもので,一定水位の安全な水面を確保でき,荷役には便利であるが,船舶の水門・閘門通過に時間と費用と労力を要する。テムズ川の中流にあるロンドン港をはじめ,ヨーロッパの港に例が多い。

埠頭は,港湾の中で,荷役・輸送の機能を果たす空間を意味することから,地名を冠して呼ぶことが多い。神戸港の摩耶埠頭,東京港の大井埠頭などがこの例である。また,輸送対象に着目して,旅客埠頭,フェリー埠頭,石炭埠頭,危険物取扱埠頭などと呼称することもある。荷役・輸送を近代化,合理化する場合,船種・船型,荷役機械,陸上交通施設を規準化し,これに対応した埠頭施設を整備して,専門埠頭別に港湾を再編成していくことが一つの方向となっている。これによって省力化,輸送費用ならびに時間の大幅な節約が得られ,また,輸送・荷役の安全性が高まる。大量の貨客を扱う港では,航路別,船会社別に専門埠頭を設けることも行われている。従来,埠頭は,いかなる船に対しても使用が許されており,その理由からこれを公共埠頭と称し,公共団体によって公共事業として整備されてきた。しかし専門化が進むにつれ,その使用が特定使用者に限定されることになり,これを専用埠頭と呼ぶようになった。したがって,埠頭の建設費用が特定した利用者によって負担されるようになりつつある。荷役・輸送量が多くなると,便利さがもたらす便益はこのような費用負担を行っても,これを上回るものがあるといわれる。

→港湾

執筆者:長尾 義三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「埠頭」の意味・わかりやすい解説

埠頭

ふとう

wharf

旅客・貨物に対する水陸連絡のために、各種の施設が総合的に配置された区域であり、港湾の果たす機能のうち中核となる場所である。埠頭のもつ各種の施設には次のようなものがある。(1)岸壁、桟橋など船舶を係留する係船施設、(2)貨物の積み下ろしを行う荷役機械、上屋(うわや)などの荷さばき施設、(3)貨物を長期間保管する倉庫、野積場(のづみば)などの保管施設、(4)道路、鉄道など旅客・貨物の輸送に供する臨港交通施設、(5)旅客の乗降や待合室などの旅客施設、(6)船舶への給水、給油、食糧補給などのサービスを行う補給施設、(7)船員のための休泊・診療に供する厚生施設、等々である。

[堀口孝男]

種類・形式

埠頭の平面形状としては、突堤式は横浜港、神戸港に多く、平行式は東京港や河港(かこう)(河川沿岸につくられた港)にみられる。切込み式は陸地を掘削するもので、潮差が大きいと水門によって閉ざすロンドン港の形式となる。島式はばら荷の取り扱いに有利であり、双子式は大小船舶の喫水にあわせた突堤形式で、横浜の新港埠頭がそれである。掘込み式は1935年インドで始められた形式を利用したもので、昭和30年代以降各地で施工され、荒い外海を敬遠して内陸の水路で静穏化したものである。専門埠頭ではあるがコンテナ埠頭は、今後の港湾界にもっとも影響を及ぼすものである。雑貨の90%以上がコンテナ輸送となり、コンテナ船の大型化により、水深13~14メートルの埠頭の建設が急がれる状況となっている。

[堀口孝男]

普及版 字通 「埠頭」の読み・字形・画数・意味

【埠頭】ふとう

戍(たくじゆ)せられ、瀘州に

戍(たくじゆ)せられ、瀘州に

(ぢゆうたふ)す。是れ雲南四川

(ぢゆうたふ)す。是れ雲南四川 界の處、乃ち水

界の處、乃ち水 の埠頭なり。

の埠頭なり。字通「埠」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「埠頭」の意味・わかりやすい解説

埠頭【ふとう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「埠頭」の意味・わかりやすい解説

埠頭

ふとう

wharf

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の埠頭の言及

【港湾】より

…この両面で目だった進展を見なかった第2次大戦前と戦後しばらくの時代,港湾は従来の伝統的な形態を続けてきた。つまり,これまでの港湾は,技術革新のテンポが緩慢であったことと,荷主産業の貿易取引単位が比較的小規模であったことから,港湾の大規模化,物資別専門埠頭(ふとう)化,荷主別専用埠頭化などの合理化,近代化があまり進まなかった。これが1950年代後半に入って世界の先進工業国が戦災の復興を成し遂げ,重化学工業を基幹とする飛躍的な経済の拡大発展とハイペースな技術革新との時代を迎えると,それまでの伝統的港湾形態は大きく変貌を遂げることとなった。…

※「埠頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...