関連語

精選版 日本国語大辞典 「山鉾」の意味・読み・例文・類語

やま‐ぼこ【山鉾】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「山鉾」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「山鉾」の意味・わかりやすい解説

山鉾

やまぼこ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「山鉾」の意味・わかりやすい解説

山鉾【やまぼこ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「山鉾」の解説

山鉾

やまぼこ

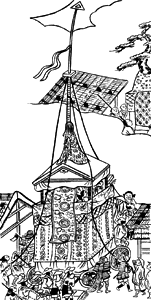

台の上に山に擬した作り物をのせ,その山の上に鉾をたてたもの。京都の祇園祭など,御霊会(ごりょうえ)系統の祭礼に典型的にみられる。大嘗祭で神を移動するのに使った標山(しめやま)が原形といわれる。祓い清める意味のある鉾と神霊のよる山とを結びつけたもの。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の山鉾の言及

【山車】より

…柳田国男のいう〈見せる祭り〉を構成する中心的な装置となっている。京都祇園祭(ぎおんまつり)の山鉾は,その代表的なものである。ほかに,だんじり,曳山(ひきやま),山笠(やまがさ),太鼓台(たいこだい)など,時代や地方によって名称や形態は多様である。…

【依代】より

…長い棒の先端にシデをつけ,御幣と呼んでこれを依代とすることも多い。村の祭祀で頭家(とうや)となった家にたてられるオハケも依代であり,長野県の諏訪大社で6年ごとの大祭にたてられる御柱(おんばしら)や,変容はしているが京都の祇園祭の山鉾(やまぼこ)もその高く掲げた棒を依代としたものである。【西垣 晴次】。…

※「山鉾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...