精選版 日本国語大辞典 「色紙」の意味・読み・例文・類語

しき‐し【色紙】

- 〘 名詞 〙

- ① 種々の色の紙。いろがみ。経文、和歌、文章などを書く料紙としても用い、また、祝いの屏風(びょうぶ)などにも貼った。

- [初出の実例]「新翻薬師経廿二巻〈略〉二巻、色紙、青石軸、彩色帙一枚」(出典:西大寺資財流記帳‐宝亀一一年(780)一二月二五日)

- 「みのり書き給えりけるしきしのいろの、ゆふべの空のうす雲などのやうに墨染なりければ」(出典:今鏡(1170)九)

- ② 和歌、絵、俳句などを書く方形の厚紙。多くは表面に五色の模様や金銀の箔(はく)などを施す。後世、寸法も定まり、大は縦六寸四分(約一九・四センチメートル)・横五寸六分(約一七センチメートル)、小は縦六寸(約一八・二センチメートル)・横五寸三分(約一六センチメートル)とする。

- [初出の実例]「五月雨や色帋へぎたる壁の跡」(出典:俳諧・嵯峨日記(1691))

- 「十枚の内から、一枚真の色紙(シキシ)を見出す」(出典:古道大意(1813)下)

- ③ 衣類の破れた所や弱った所に裏うちする布切れ。つぎあて。

- [初出の実例]「うき身にとんと筆捨て、針手つづりのしきしたんじゃく」(出典:浄瑠璃・双生隅田川(1720)三)

- ④ 「しきしがた(色紙形)」の略。

いろ‐がみ【色紙】

- 〘 名詞 〙

- ① 色染めの紙。そめがみ。折り紙などにして幼児の遊びにも用いる。

- [初出の実例]「おしい船いろ紙のはたひるがえし」(出典:雑俳・柳多留‐二(1767))

- ② 種々の色に染めた色違いの紙。畳紙(たとうがみ)として用いるものや、交互に配して装飾用とするものなどがある。

- [初出の実例]「白銀御仏六体、御経新書色紙法華経也」(出典:御堂関白記‐寛仁元年(1017)六月一三日)

改訂新版 世界大百科事典 「色紙」の意味・わかりやすい解説

色紙 (しきし)

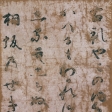

和歌,俳句,詩句または絵画をかくために,一定の大きさに断った厚手の方形料紙。その形式には大小2種があり,だいたい大は19.4cm×17cm,小は18.2cm×16cmであるが,現在は書画兼用の27.3cm×24.2cmのものが普及している。絵画用には画仙紙や鳥の子の白紙でできたものが用いられるが,書をかく場合のは,白紙のほか,藍,紫の雲形模様が置かれたり,金銀箔で装飾されているものが多い。色紙とはもともと染紙を意味したのであるが,和歌などを書くために一定の大きさに断たれるようになってからは,〈白き色紙〉という言葉(《源氏物語》)さえ生まれるようになった。そして初めのうちは大きさも一定しなかったようである。平安時代中期から鎌倉時代にかけて,屛風,障子にかかれた風景画などの上方に,その風景にちなむ和歌を書いた色紙をはって,絵にはあらわれていない余情をそえることが盛んに行われた。このように用いられた色紙をとくに〈色紙形(しきしがた)〉と呼ぶ。ときには,画面にじかに色紙大の輪郭を作って色を塗り,それに和歌を書いて色紙をはったように見せている場合もあり,それをも色紙形という。現在用いている色紙は,直接には,この色紙形から生まれたと考えるのが妥当であろう。なお,古筆切(こひつぎれ)(古筆)のなかに色紙の名をもつ有名なものがいくつかある。伝貫之筆〈寸松庵色紙〉,伝道風筆〈継(つぎ)色紙〉,伝行成筆〈升色紙〉,伝公任筆〈堺色紙〉〈大色紙〉〈小色紙〉〈糟色紙〉,伝良経筆〈豆色紙〉などがそれである。これらは断片となっている現状がたまたま色紙の形をしているので,何々色紙と命名されているまでのことで,初めは巻物なり冊子なりの形をした歌集であった。それが切断鑑賞されているのであるから,はじめから色紙の形をした一枚の料紙ではなかった点,誤解のないよう注意を要する。

→短冊

執筆者:堀江 知彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「色紙」の意味・わかりやすい解説

色紙

しきし

詩歌、絵画などを揮毫(きごう)する方形の厚紙。紙質は鳥の子、雅牋(がせん)紙などあるが、装飾のない白紙のものや、染紙(そめがみ)に金銀の切箔(きりはく)や砂子(すなご)をまいたり、下絵を描いたものなど多種を数える。もともとは白紙に対して染紙一般の意に用い、すでに奈良時代の正倉院文書(もんじょ)にもみえ、現に正倉院に伝存している。また平安時代の『源氏物語』や『枕草子(まくらのそうし)』には「白き色紙」の用例もあり、これも「色の紙」を表す。

色紙の方形の形態は色紙形(しきしがた)に由来するものとされるが、色紙形とは、平安時代、屏風(びょうぶ)や障子(いまの襖(ふすま))、あるいは寺院の壁画や扉絵に描いた山水画、肖像画、仏教絵画などの中に、方形の枠を地塗りし、そこに画面にちなむ賛語や詩歌を記したものをいう。のちに貼(は)り紙様式も生まれ、染紙に種々の装飾が加えられ、これが料紙としての色紙に転用されたものとみられる。その最古の例は鎌倉初期の藤原定家筆『小倉(おぐら)色紙』で、また平安時代書写の「寸松庵(すんしょうあん)色紙」や「升(ます)色紙」などの古筆は、冊子本の1ページ分に相当し、これを切断して色紙形に見立てたものである。やがて室町期には大小二つの形式に統一され、寸法も定められて詩歌の料紙として多用された。懐紙や短冊は詩歌会で用いられたが、色紙は主として屏風や帖(じょう)に貼り、贈答用とされた。今日では絵画やサイン、寄せ書きなどにも多用され、現在は縦27.3センチメートル、横24.2センチメートルのものが普通に用いられている。ほかに小色紙や豆色紙などもある。和歌の場合、四行、または散らし書きすることが多く、砂子散らしは余白の多いほうが上である。なお、墨流しや飛雲文様など色付きの場合、青や紫を上方に置くのは不吉とされて忌む習慣がある。

[古谷 稔]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「色紙」の意味・わかりやすい解説

色紙

しきし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「色紙」の意味・わかりやすい解説

色紙【しきし】

→関連項目葦手

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の色紙の言及

【料紙装飾】より

…たとえば紙をたたいて平滑にする打紙(うちがみ)や,玉や牙で磨く瑩(けい)紙,防虫のため黄蘗(キハダ)で茶色に染める努力などである。これらからしだいに,文様を彫った版木に紙をのせ,玉や牙で磨いて光沢のある線で文様を表した蠟箋(ろうせん)あるいは蘇芳(すおう),苅安(かりやす),藍(あい)など各種各様の植物染による色紙などの装飾技法が生み出されてきた。日本では正倉院に残る文書の記述や実物に,最も古い料紙の装飾をみることができる。…

※「色紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...