精選版 日本国語大辞典 「半纏」の意味・読み・例文・類語

はん‐てん【半纏・半天・袢纏】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「半纏」の意味・わかりやすい解説

半纏

はんてん

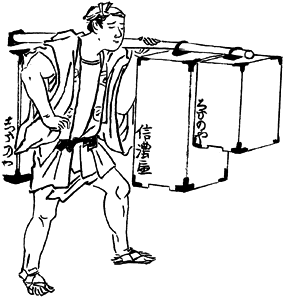

半天とも書く。防寒用、仕事用の和服の上着。形は羽織に似ていて、腰ぐらいの丈。羽織と異なる点は、襠(まち)がつかず、前下がりがない。衿(えり)は折り返さないで着る。袖(そで)は広袖のほか、袂(たもと)袖、巻袖(捩(もじり)袖)がある。巻袖はアサリ売りが着ていたところから剥身屋(むきみや)半纏ともいわれた。黒八丈、黒繻子(じゅす)などの掛け衿をかけることが多い。元来は胸紐(ひも)はつけないが、現在では共紐をつける場合もある。仕立てには綿入れ、袷(あわせ)、単(ひとえ)がある。

半纏は18世紀末からみられ、天保(てんぽう)の改革(1841~1843)で女羽織が禁止されたため、庶民の衣服としていっそう広まった。江戸時代から着られた半纏の種類には次のようなものがある。(1)ねんねこ半纏、亀(かめ)の子半纏 赤ん坊を背負ったときに上から羽織る。(2)印(しるし)半纏 紺木綿、ときには茶木綿に屋号や家紋を白抜きに染めた。大工、植木屋などの職人の仕事着。商店員が着るアツシなどもある。(3)長半纏 丈は長着より20センチメートルくらい短い。鳶職(とびしょく)の火事場用、防寒用に着られたもの。紺木綿の刺子(さしこ)製が多い。裏に武者絵の描かれたものもある。(4)革半纏 鳶頭(とびがしら)などが着た防寒、火事場用。黒、茶、菖蒲革(しょうぶがわ)などでつくる。同色の革紐を胸につける。裏を別染めにし、裏返しに着ることもある。家紋、屋号、記号を白く染め抜くのは印半纏と同様である。(5)蝙蝠(こうもり)半纏 19世紀前半から旅商人が引回し合羽(かっぱ)のかわりに着た。丈が短く、長めの広袖で、コウモリの羽を広げた形に似ているところから名づけられた。格子柄の木綿を用いた。

[岡野和子]

百科事典マイペディア 「半纏」の意味・わかりやすい解説

半(袢)纏【はんてん】

→関連項目腹掛け|股引

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「半纏」の意味・わかりやすい解説

半纏

はんてん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...