関連語

精選版 日本国語大辞典 「石灯籠」の意味・読み・例文・類語

いし‐どうろう【石灯籠】

いし‐どうろ【石灯籠】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「石灯籠」の意味・わかりやすい解説

石灯籠

いしどうろう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「石灯籠」の意味・わかりやすい解説

石灯籠【いしどうろう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「石灯籠」の意味・わかりやすい解説

石灯籠

いしどうろう

→灯籠

世界大百科事典(旧版)内の石灯籠の言及

【灯籠】より

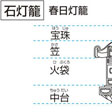

…原形は,中国大陸から朝鮮半島を経て,仏教とともに伝来した。材質の違いから木灯籠,陶灯籠,金灯籠,石灯籠があり,形状の違いから台灯籠(置灯籠,立灯籠),釣灯籠がある。置灯籠(図1)を構成する基本的な部材は,下から基礎,竿,中台,火袋,笠,宝珠の6部材。…

※「石灯籠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...