改訂新版 世界大百科事典 「ヒツジ」の意味・わかりやすい解説

ヒツジ (羊)

sheep

ヒツジ属Ovisに属する偶蹄目ウシ科の哺乳類の総称。またはそのうちの1種を指す。ヒツジ属はタール,ヤギ,バーバリーシープ,バーラルとともにウシ科のヤギ族Capriniに属する。ヤギ族はシャモア,ゴーラル,カモシカなどのシャモア族のものに似て,体ががんじょうで四肢と首が比較的短く,山地にすむのに適した体型をもつが,鼻先はタール以外のものでは毛でおおわれていて,露出した鼻鏡がなく,乳頭がふつう2個(タールは4個)しかなく,角の横断面が倒三角形,四辺形,またはひょうたん形で円形でないなどの点で異なっている。ヤギ族のなかでヒツジ属にもっとも似ているのはバーラルPseudoisであるが,これは眼下腺をもたず,角の基部断面が三角形でなく四辺形か円形である。バーバリーシープは,ヒツジの名はあるが実はヤギ属Capraに酷似し,しばしばヤギ属に含められる。

ヒツジ属はヤギ属と次の諸点で区別できる。すなわち雄にも下あごの下面にあごひげがなく,尾の下面に臭腺を欠き,多くは眼下腺があり,ひづめのすぐ上の指の間にある臭腺(蹄間腺)は前肢だけでなく後肢にもある(ヤギ属では雄にあごひげと尾の臭腺があり,眼下腺と後足の臭腺がない)。角は雌では小さいか,またはまったくないが,雄のは長大で基部が太く,顔の側方で渦巻きを形成し,その中心は目のあたりにある(ヤギ属では角は後上方に長くのび,やや渦巻状に曲がる場合でも,その中心は肩のあたりにある)。角の基部の横断面はほぼ倒三角形(ヤギ属では四辺形かひょうたん形)。

ヒツジ属の野生種には,角の基部に近い部分の上面(三角形の底辺を含む面)と内面の境,すなわち内縁が鋭く顕著で,上面と外面の境,すなわち外縁が丸く不明りょうなユーラシア系の種と,反対に外縁が鋭く顕著で,内縁が丸く不明りょうなアメリカ系の種とがある。ユーラシア系の種には,家畜のヒツジの原種と見られるムフロンO.musimon(サルデーニャとコルシカ)とアジアムフロンO.orientalis(小アジア,イランなど。ただしこれらを同一種とみなす学者もあり,その場合はムフロンの学名はO.orientalisとなる)のほか,ウリアルO.vignei(イラン,カシミール)およびアルガリO.ammon(アルタイ,ヒマラヤ)があり,アメリカ系の種にはビッグホーンO.canadensisがある。ビッグホーンは,シベリアビッグホーンO.nivicola(シベリア北東部),ダルビッグホーンO.dalli(アラスカ,カナダ)およびアメリカビッグホーンO.canadensis(カナダ南西部からメキシコ北部まで)の3種に細分されることがある。

執筆者:今泉 吉典

家畜のヒツジ

家畜ヒツジO.aries(メンヨウ(緬羊)ともいう)は,今から約8000年ほど前に野生ヒツジから馴化(じゆんか)されており,現在では毛用,肉用,乳用,毛皮用と多目的に利用され,たくさんの品種が作出されている。野生の祖先種としてはイラン北部の草原に野生するウリアルが最初に家畜化され,その後ヨーロッパの丘陵性野生ヒツジのムフロンや中央アジアの山岳ヒツジのアルガリがそれぞれの地方で家畜化されてお互いに交配され,多数の品種が作り出された。最古の家畜ヒツジと思われる遺骨はカスピ海沿岸のベルト洞窟や,アナウの遺跡から出土しており,新石器時代の定住的農耕生活に入った人類により馴化されたと考えられるが,ヒツジやヤギが遊牧民の生活にもっとも適した性質をもつ点から考えると,その馴化はもっと早く放浪狩猟民の手によって行われた可能性も考えられる。

品種

祖先種が多元的で飼養目的が多岐にわかれ分布も広いので,品種の数は1000種を超える。肉用種,毛用種,兼用種など,飼育の目的によって区分されたり,細毛種,粗毛種,長毛種,短毛種などと毛の品質によって区分されたりするが,これらを総合的に判断して次の9群にわけることができる。

(1)メリノー系種(メリノー種) スペインにローマ人がもちこんだヒツジが源となり成立したスパニッシュ・メリノー種Spanish Merinoは細美な羊毛を生産する毛用種として世界各地へ広められ,オーストラリアではオーストラリアン・メリノー種Australian Merino,フランスではランブイエ・メリノー種Rambouillet Merino,ドイツではサクソニー・メリノー種Saxony Merino,アメリカでデレーン・メリノー種Delaine Merinoなど一連のメリノー系種が成立した。いずれも乾燥した土地に適し,毛質は優れているが,産肉性は劣る。雄は有角,雌は無角である。オーストラリアン・メリノー種種が代表的な品種であるが,これはさらに羊毛の太さによりストロングタイプ(太番手),メディウムタイプ(中番手),ファインタイプ(細番手)の3型に分類される。

(2)イギリス・ダウン系種 イギリスのイングランドで成立した無角,短毛の肉用種で,おもな品種としてはサウスダウン種Southdown(サセックス原産。四肢短く肉質佳良で肉メンヨウの女王と称される),シュロップシャー種Shropshire(シュロップシャー原産。やや大型で雑種生産に利用されている),サフォーク種Suffolk(顔が黒い短毛でおおわれる。早熟で産肉性に優れる),ハンプシャー・ダウン種Hampshire Down(目と耳に黒斑),オックスフォード・ダウン種Oxford Down(ダウン系種としては大型)など。

(3)イギリス低地系種 イギリスの低地で作出された肉用種で,全身は光沢のある長毛でおおわれている。代表的な品種としてはリンカン種Lincoln(リンカン原産。イギリス種中最大),レスター種Leicester(レスター原産),ボーダー・レスター種Border Leicester(ノーサンバーランド原産),ロムニー・マーシュ種Romney Marsh(ケント原産。低湿地に強い)がある。

(4)イギリス山岳丘陵種 イギリス,スコットランドの山岳地帯で作られた粗い毛をもつ肉用品種。有角のものが多い。代表的な品種にブラックフェイス種Blackface(黒面で小型,寒さに強く肉質がよい),ロンク種Lonk(らせん形の角),チェビオット種Cheviot(白色で優美な体型)など。

(5)ヨーロッパ大陸系肉用種 オランダ原産のテキセル種Texel,フィンランド原産のフィン種Finnishなどがあり,後者は多産で有名。

(6)クロスブレッド系種 メリノー系の毛用種とイギリス産の肉用種(おもに低地系の長毛種)を交雑したものを基礎群として作出された毛肉兼用の品種。無角のものが多い。代表的な品種にコリデール種Corriedale(ニュージーランド南島原産。気候風土への適応性強く,日本でも多く飼われていた),ポールワース種Polwarth(オーストラリア原産。毛質も肉質もよい),コロンビア種Columbia(アメリカ原産。白面大型)などがある。

(7)乳用系種 羊乳の生産を目的に飼われる品種で,ドイツ原産のオストフリージャン種Ostfriesian(乳量400~500kg),フランス原産のラクーヌ種Lacauneが有名である。

(8)毛皮用系種 西アジア原産のカラクール種Karakulの生後まもない子ヒツジの毛皮はアストラカンの名で珍重される。

(9)脂肪尾羊系種 アルガリを祖先種とするアジアのヒツジには尾に脂肪を蓄積する肉用種の寒羊,ブラックヘッド・ペルシャン種Blackhead Persianなどがある。毛は粗く,カーペット用。

飼養管理

ヒツジは草食性で,とくに若い短い草を好んで食べる。群居性が強く,集団をつくって低地から高地へ,風下から風上へと草を食べながら進む。放牧したウシがまだらに食い散らした後の草地にヒツジの群れを放すと化粧刈りの労力が節約でき,肥効の高い糞尿で草地を肥やすので〈ヒツジは黄金のひづめをもつ〉ともいわれる。性質は温和で臆病である。ふつう年1回,秋に繁殖季節を迎え,この時期には雌は17日の周期で発情を繰り返す。妊娠期間は152日くらいで,春に1~2子を生む。フィン種のように多産のものでは3~4子もまれではない。子ヒツジは生まれたときから毛も生え,目も開いていて,まもなく立ち上がって乳を探し求め,親の後について行動する。生後1ヵ月で飼料を食べ始め,3~4ヵ月で離乳する。2歳で繁殖供用が可能となり,7~8歳まで繁殖に用いる。ふつう,その後は肉用とする場合が多いが,適切な管理で飼い続ければ20年生きた記録もある。ヒツジは年1回,春に毛を刈りとる(年に2回刈りを行っているところもある)。せん毛はヒツジをひざの間にすわらせた形で保定し,特殊なはさみか電気バリカンで腹側から順次刈りとっていく。羊毛は毛脂(ヨークyolk)で湿っているので1枚の毛皮のようにつながって刈りとられ,周辺の汚れた部分をとり除いて残りを巻き込んでまとめる。せん毛後2~3週間くらいの時期に,外部寄生虫の駆除と皮膚病の予防の目的で薬浴を行うとよい。ヒツジは後軀(こうく)の毛を糞尿で汚さぬように,生後7~14日に断尾を行う。断尾は断尾器を用いて,第3と第4の尾椎間で切断する。肉用のものでは雄の去勢も行われる。削蹄(さくてい)は3ヵ月に1回くらい行う。大きな群れで飼育されるヒツジは個体識別が困難であるから耳に耳標をつけるか,または生後1~6週の間に耳に入墨か耳切りをする。ヒツジのかかりやすい疾病としては寄生虫による腰麻痺やコクシジウム症,肝蛭(かんてつ)症などの消化器病が多い。また放牧中に有毒植物を食べて中毒を起こす例もあるので注意が必要である。

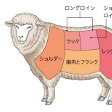

生産物の利用

羊毛はその太さと長さで利用方法が異なってくる。メリノー系種のような毛用種の生産する細美な毛は梳毛(そもう)羊毛として,精紡機にかけて毛糸とし,サージ,ギャバジンなどのなめらかな布地になる。ダウン系種の短い毛は紡毛羊毛と呼ばれ,メルトン,フラノなどの柔らかい布に織られる。脂肪尾羊系種の粗い毛は下級羊毛としてじゅうたんの原料毛に利用される。羊肉は繊維が細くて柔らかく消化しやすいが,特有の臭気があるので日本での評価は低い。また脂肪の融解点が高く,硬いので冷食には向いていない。羊乳は脂肪率が高く,6~8%もあり,飲用乳のほかバター,チーズの原料乳としても利用されている。フランスのアオカビの生えたロックフォールチーズは羊乳チーズの中でもとくに名が高い。羊毛皮はアストラカンのような高級品のほかにもシベリアのロマノフスキー種Romanovや中国の蒙古羊などの毛皮が防寒用に使われている。ヒツジの皮は薄く柔らかいので,袋物や細工物に利用され,古くは羊皮紙として紙の代りに用いられた。

世界の牧羊業

ヒツジはウシとともに分布が広く世界各国に飼育されている家畜であるが,気候条件から北半球では北緯40°と北回帰線の間の地域,南半球では南緯40°と南回帰線の間の地域にもっとも多く飼われている。また牧羊業の形態と土地利用の状態の間には一定の関係が認められる。土地が安く粗放な農業の営まれる地域では牧羊業の重要性が高く,主として羊毛生産を主目的に行われるのに対し,農業がより集約的に行われる地域では牧羊業はその性格をかえ,肉生産の比重が増してくる。そして土地利用が極度に集約化し地価が高い地域ではヒツジはきわめて少なくなるか,牧羊業が消滅する。オーストラリア,アルゼンチン,南ア,旧ソ連などは第1の地帯に属し,イギリス,フランス,アメリカは第2の地帯に入る。ニュージーランドは両者の中間にあるといってよい。第3の地帯に入る国としてはドイツ,ベネルクス3国,日本などがある。日本の牧羊業は明治以降,政府の勧業奨励政策によって開始されたが,気候風土が牧羊に適さないうえに,技術的な未熟さもあり失敗に終わった。しかし第1次世界大戦後,再び牧羊業の重要性が見直され,とくに軍の要請として羊毛の国内自給が叫ばれたため,飼養頭数もようやく増えて1946年には約20万頭に達した。戦後は軍需はなくなったものの,食料不足と衣料不足の社会情勢が,農家の飼育熱をあおり,57年には100万頭を超えるにいたった。これらのヒツジは農家の軒先の小舎に少頭数が飼われ,蚕沙蚕糞などの農業副産物を飼料として給与されていたもので,世界各国での大群を放牧中心で飼育する牧羊業とは著しく異なった特殊な形式のものであった。そしてその後,日本の経済が回復して,安定するとともに国外の安価な羊毛が輸入され,化学繊維の発展などもあって,ヒツジの頭数は急速に減少しており,現在では2万4900頭(1994)が北海道と東北地方を中心に飼われている。

執筆者:正田 陽一

羊の利用と民俗

羊は,ヤギとともに小家畜として,牛,馬,ラクダといった大家畜と区別されるのがふつうだが,その管理や利用の面でも,いくつかの点で異なった様態を示している。

まず羊は,体軀が小さいため,運搬や土地の耕起など,大家畜の果たす労役に用いることはできない。まれに,チベットの牧畜民が,移動時に穀物袋を羊にかつがせたり,古代メソポタミアで粗く耕起した畑に羊の群れを追い込んで土くれを砕くのに用いたりする例はあっても,それは例外的利用でしかない。また小さいだけに1頭当りの乳産量も少なく,少数飼養の場合なら牛を飼うほうが得である。乳消費の目的を含めて家畜飼養する中近東の定着農耕民が,役畜利用度のある牛をむしろまず飼おうとするのは,こういう理由からだと考えられる。羊はおもに,群放牧をする牧畜民によって飼われている。ところで群放牧する限り,500頭の放牧管理をしようが,200頭の管理をしようが,群居性,追随性をもつ羊の群管理において,労力はほとんど変わらない。労働力の経済性という点からも,羊は大群放牧飼養されることとなり,とうぜんそこから,放牧に適した草原地が広く展開した地域において,羊牧畜は最適の立地を見いだし,そこで発達することになった。日本をはじめモンスーン・アジアや熱帯雨林の発達した南アジアで,家牛が導入され飼養されているのに,羊飼養がもっぱら砂漠の周縁部,サバンナ地帯やステップ草原,そして地中海地域やヨーロッパなど冬雨地帯の,草地の発達に適した地域に限られているのは,上記のような役畜としての利用度の低さ,そして群放牧されるという条件がかかわっている。

家畜の放牧において,雌に対する,繁殖能力のある雄の頭数比を低く保つということは,管理上の必須の要件である。まず雄は乳を産しない。しかも多くの雄がいたのでは交尾期に興奮し,群れの安定が低下する。野生の状態では,おのおのの雄は雌を自己の支配下におき,ハレムをつくる習性をもち,群れはハレムの数だけに分裂する。群れの管理効率の観点から,徒食者であり安定を乱す雄は,種つけに最低限必要な頭数を確保したあと,他は不要である。雄を肥育して肉羊とするトルコ系の牧羊民が,雄を去勢し,適度の大きさにまで成長させたあと,適宜屠殺していくのに対し,地中海地域から中近東にかけての牧羊民は,生後2~3ヵ月の雄を大量に屠殺してしまう。この差がどこから生じているのかはともかくとして,繁殖能力のある雄の頭数を削減するのは以上のような理由による。ユダヤ・キリスト教世界で,過越(すぎこし)の祭ないし復活祭で当年生れの雄の子羊を食べる習慣は,この雄子羊の大量屠殺の習慣に根ざしていると考えられるが,労役用の家畜として雄の利用価値が見いだされる牛に大量屠殺がないのと対照的である。イスラム世界で重用される子羊の毛皮を用いたアストラカンの帽子も,本来的にはこのようにして間引かれた雄子羊の毛皮が用いられている。

羊は大家畜に比べ,弱くかつ臆病である。オオカミなど野獣に襲われると四散する。牧夫の引導がないと,斜面を上へ上へと進み,風上に移動する習性をもち,ときに独力で幕営地に帰れないことがある。これらの点から,一般に羊は,牧夫による放牧管理の度が高く,人への依存度の高い家畜とみなされている。キリスト教世界で,〈牧夫shepherd(pasteur)〉という語が,過ちを犯す民を教導する〈牧師〉を指す語に転用されているのは象徴的である。ところで,この追随性の高い羊群の行動の統御は,牧夫に付き従い,群れを先導するものを群れにいれ,それをコントロールすることによってよく達成される。その方法として,(1)行動が敏しょうで牧夫の介入に敏感に反応するヤギを群れに数頭入れる,(2)雄なり雌なりの特定個体を幼子段階から穀物などで人付けし,牧夫の後につき従うものに仕立てる,(3)特定雄を去勢し,訓育を与え,牧夫の命令語を理解するものに仕立てるといった方法があり,それらは地域的に異なった分布を示している。

労力源としての利用度は低くとも,他の生活資源としての用途,つまり乳,肉といった食物として,また毛皮の衣料材としての用途において,羊の重要性は軽視できない。羊Ovis ariesの属名ovisはラテン語で羊を指すが,元来はインド・ヨーロッパ語の基本型uvereに由来し,それは〈覆う〉〈着る〉を意味する。現在でも東欧の山間部の牧夫は羊皮をぬい合わせたマントを着て,露天で雨露をしのいで野宿しているが,防水性をもち柔らかい毛つきの羊皮は,早くからこの地域の重要な衣料材であったと考えてよい。もちろんその後フェルトやじゅうたんの技術が発達するとともに,羊毛の利用法は拡大し,商品化され,古くから奢侈品(しやしひん)交易とむすびつくことになった。中世末イタリア都市,また近世イギリス工業の繁栄も,羊毛織物工業の発達と,その交易による利益に負うところが大であった。他のどの家畜の毛にもまして,羊毛は織物原料にもっとも適し,乳や肉の獲得動機と同程度,ときにそれ以上の動機にもとづいて,羊が飼養された地域も少なくなかった。その証拠に,肉の味や乳産量は犠牲にして,もっぱら良質の毛という観点から育成された改良品種がある。ラテン語で財貨を意味するpecuniaという語は,pecus(羊群)という語からの派生語である。それはちょうど,資本capitalという語が家畜の頭,ひいては頭数を表すcaputという語に由来しているのと似ている。家畜が花嫁代償(婚資)や賠償財として用いられたのは,たんにアフリカなどだけでなく,ヨーロッパ世界でも同じであった。子を産み,乳をもたらし,毎年毛を提供してくれる羊は,まさに利殖を生む動産に匹敵し,インド・ヨーロッパ世界において,pecunia(財貨)の原初形態であったと考えてよいだろう。

→牧畜文化

執筆者:谷 泰

イスラム社会と羊

中東・イスラム社会では,羊は古来から重要な意味をもつ家畜であった。アラビア語で羊,ヤギはまとめてガナムghanamと呼ばれ,雄,雌,子,親にそれぞれ固有の名称がある。毛,皮,肉,乳などの利用のため,牧草地で飼育されている代表的な家畜である。羊飼いの後に体の大きい雄羊または雄ヤギが羊,ヤギの群れを連れ,その後方に牧羊犬がついて移動する光景は中東ではよく見られる。ハディースに〈ガナムはガニーマ(有益)である〉といわれているとおり,ムスリムの生活の支えをなしてきた。前イスラム時代のハニーフ信仰にかかわりをもつコーラン37章107節の文句に〈我らは(アブラハムの)子どもをおおいなる犠牲で贖ってやった〉とあるのは,愛児イサクのために神が親雄羊を現して身代りに供えさせたものと解されており,雄羊は神への供物としては最善のものと信じられてきた。メッカ巡礼においてはもちろんのこと,祈願成就などの際には好んで雄羊がいけにえにされる。イスラム法上,最善の犠牲動物は雄羊であって,生後1年以上経ており,病気をもたないものとされている。犠牲祭(イード・アルアドハー)の礼拝の直後に犠牲にされる羊の肉は3等分され,家族,貧困親族,貧困家族に配分される。これは宗教的義務(ファルド)ではなく,預言者の慣行(スンナ)とみなされ,有能者が行う善行に数えられている。またムスリムはすべての預言者がガナム飼いであったと信じており,ムハンマドも40歳ころ啓示を受けるまではその例外ではなかった。これは〈イスラムには修道生活なし〉といわれるように,〈働いて食を得る〉ことをたてまえとする労働価値観に結びつくとともに,預言者らがもっとも一般的な職業にたずさわった者の中から現れたということで人心を引きつける効果をもってきたものと考えられている。羊肉は肉類の中でもっとも美味なものとみなされている。アラブはラクダの毛は帽子や外衣に,羊毛は衣類,敷物などに用いるのに対し,ヤギの毛はテントに使う。それはヤギの毛がよく雨水をはじくためのようである。

生活面や宗教信条において高い有用性や価値が認められている反面,社会通念上,羊,ヤギの地位はかなり低いものとなっている。(1)親雄羊kabshは頭髪をふり乱した男,ないしは他人の犠牲者に,(2)雄小羊kharūfは理解力に欠け,妻を守ることに無関心の男に,(3)雌羊na`jaと雌ヤギma`zaは弱者で何事もあきらめた人間に,(4)雄ヤギtaysはがんこで,何かとたてをつき不快な男,または妻の不貞に沈黙しているような男に,それぞれたとえられている。

執筆者:池田 修

図像

羊はラスコー壁画以来多数あらわされてきた。とくに古代イランにおいては,その角が三日月形になっていることからこれを月の動物と考え,聖樹の周囲に対置させる意匠が好んで用いられた。例えば南西イランのスーサ出土の円筒印章にこの例があり,ササン朝美術ではエルミタージュ美術館蔵の〈羊木文銀杯〉や葡萄樹と野羊を配したストゥッコ製の浮彫飾板などがある。羊と樹木を結合したこの意匠は唐朝を通じて日本にももたらされ,正倉院の《羊木﨟纈(ひつじきろうけち)屛風》には樹木の下を堂々と闊歩(かつぽ)する野生の羊があらわされている。

執筆者:一条 薫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報