翻訳|mat

精選版 日本国語大辞典 「マット」の意味・読み・例文・類語

マット

- 〘 名詞 〙 ( [オランダ語・英語] mat )

- ① 玄関や室の入り口などに、履き物の泥をぬぐい落とすために置く敷き物。棕櫚(しゅろ)などで作る。

- [初出の実例]「玄関先の棕櫚のマットに」(出典:青の時代(1950)〈三島由紀夫〉一六)

- ② 室内や廊下などに敷く敷き物。

- [初出の実例]「綿麻製縞マット 元祖日高織夏敷物大販売」(出典:風俗画報‐一九六号(1899)広告)

- ③ 敷きぶとんの下やベッドなどに用いる弾力性のある厚い敷き物。また、体操競技用の厚い敷き物。レスリングやボクシングの床に用いるものもいう。

- [初出の実例]「あの怨重なる恋仇ブラックをマットに眠らせることが出来たら」(出典:漫才読本(1936)〈横山エンタツ〉あきれた連中)

- ④ 器物の下敷きとしたり、何かの目的で台の上に敷いたりするもの。「テーブルマット」

マット

まっと

- 〘 副詞 〙 さらにもう少し続けて。さらにもう少し多く。もうちょっと。まちっと。まちと。もっと。

- [初出の実例]「文成をまっといけて置て猶を其方を尽させてみうす」(出典:史記抄(1477)九)

改訂新版 世界大百科事典 「マット」の意味・わかりやすい解説

マット

matte

硫化鉱の製錬において,鉱石中の脈石成分および鉄の一部分をスラグとして分離することを目的として行われる第1段目の溶錬の産物。鈹(かわ)ともいう。生ずるマットは鉄,銅,ニッケルと,硫黄との合金であり,溶融状態では均質な液体である。自溶炉マットの成分例は銅61%,鉄13%,硫黄23%,反射炉マットの成分例は銅36%,鉄28%,硫黄25%である。このようにマットは広い成分範囲で生ずる。銅製錬のマットの中には鉱石中の金,銀,ニッケル,コバルト,鉛,セレン,テルルなど多くの有価微量元素が濃縮する。硫化ニッケル鉱の製錬の場合には,ニッケル-鉄-銅-硫黄を主成分とするマットを作って徐冷選鉱法でニッケルを分離する。酸化ニッケル鉱の場合には,ニッケル-硫黄のマットを作って電解精製の陰極とする。鉛製錬では,副産物処理のときに銅-鉛-硫黄を主成分とするマットが生ずる。

執筆者:増子 昇

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「マット」の解説

マット

マット

matte

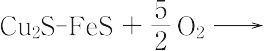

鈹(かわ)ともいう.金属製錬においていくつかの硫化物が炉中で溶け合って生成する中間産物.Cu,Ni製錬ではきわめて重要なもので,普通,Cu2S,Ni3S2,FeSが主体でそのほかに少量のPbS,ZnSやAu,Agも含有する.Cu製錬の場合はCu2S-FeS,Ni製錬の場合はNi3S2-FeSの二元系と考えてよい.このマット融体を別の炉に入れ酸化精錬を行うと,次の反応で金属銅が得られる.

2Cu(l)+FeO(スラグ中へ) + 2SO2(g)

銅の製錬においてわざわざマットをつくる理由は,鉱石が硫化物で,かつそのCuの含有量が数質量% くらいであるので,高温炉に入れマットをつくると非常に効率よくCuを鉱石から抽出できるからである.前述のようにマットのなかには不純物としてAu,Agが濃縮するので,CuやNi製錬の副産物としてAuやAgが生産される.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マット」の意味・わかりやすい解説

マット

matte

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「マット」の意味・わかりやすい解説

マット

まっと

mat

麻、木綿、藁(わら)、藺(い)などで織った粗地の織物、または詰め物を中に入れた厚手の床に敷く敷物をいう。前者には玄関の靴ぬぐいや浴室のバスマットのように、ぬぐう目的で使われるものと、茣蓙(ござ)や莚(むしろ)のように部屋に敷くためのものとがある。また後者は運動のときなどに緩衝用として使われる。なお、花瓶や飾り皿などの下敷き用の小形の敷物をさすこともある。

[小原二郎]

世界大百科事典(旧版)内のマットの言及

【敷物】より

…すわる風習の場合には,すわりごこちを快適にするのが主目的であるが,椅子式の風習の場合には,室内を美化することと足ざわりを柔らかくするのが目的である。前者には,むしろ,ござ,畳,座布団などがあり,後者には,緞通(だんつう),絨毯(じゆうたん)(カーペット),ラッグやマットなどがある。カーペットは所定の場所に固定して敷きつめるもの,ラッグは暖炉の前などに飾りに敷いたりする小型で任意の場所に随時に用いられるもの,マットはだいたい粗末な材料で作ったもので,浴場の足ふき(バス・マット)や玄関の靴ふきなどに用いられる。…

【スパイス】より

…ひかわ(砒鈹)ともいう。マットの中の硫黄をヒ素におきかえたものと考えればよい。金属鉛はスパイスと混ざり合わず,容易に相分離を起こすため,鉛製錬のときによく生成するし,きらわれる。…

※「マット」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...