翻訳|astrology

共同通信ニュース用語解説 「占星術」の解説

占星術

暦や祭事の時間を決める際などに欠かせなかった古代の天体観測が起源とされる。アラブや西欧、インド、中国などで発展した。占星術に凝る著名人もおり、1980年代にはレーガン元米大統領のナンシー夫人が占星術に傾倒していたと、レーガン氏の側近が暴露して話題になった。過去のサッカー・ワールドカップ(W杯)ではブラジルやフランスの代表監督が、代表候補選考などで占星術を活用していたと報じられたこともあった。(ニューデリー共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「占星術」の意味・読み・例文・類語

せんせい‐じゅつ【占星術】

- 〘 名詞 〙 恒星・星座の運行や位置によって吉凶をうらなう術。古代バビロニアおよび中国に起源をもつ二系統に大別され、西方では個人の性格や運命を占うものとなり、中国では皇帝を中心とした国家の運命を予知し、行動に際しての日時の吉凶に関心の焦点がある呪術となった。

改訂新版 世界大百科事典 「占星術」の意味・わかりやすい解説

占星術 (せんせいじゅつ)

astrology

天上の星辰の相対的位置や見かけ上の運動と,地上の人間や事件の間に一定の照応関係があると想定し,星辰を指標として地上的事象の本性を理解し,その帰趨を知ろうとする学問または技術。西欧語は〈星の学問〉を意味するギリシア語astrologiaに由来する。西欧,オリエント,インド,中国など占星術と呼ばれうるものは世界各地に見られるが,特に西欧におけるプラトンないし新プラトン主義者たちの主張に顕著な〈マクロコスモス〉と〈ミクロコスモス〉との対応という観念や,中国の〈天人相関説〉は,占星術を背後から支える論拠として重要である。

西洋

占星術の起源は文明の歴史とともに古い。占星術と,それに基づく暦法,制度,祭祀の体系が最古の文明を構成していた。占星術の伝播はそのまま文明の伝播であった。天体の運行と人間や国家の運命との照応関係の記録は前2千年紀の初めころから存在する。最古の占星術文献といわれる《エヌマ・アヌ・エンリル》はシン(月神)とシャマシュ(太陽神),アダド(天候神),イシュタル(金星神)の凶兆を記しているが,その成立はバビロン第1王朝(最盛期前18世紀)の頃と考えられている。この伝統はアッシリア,ペルシア帝国に及び,バビロニアがギリシア人によってカルデアとも呼ばれたことから,この神聖科学は〈カルデア人の術〉と,これを独占する司祭階級は〈カルデア人〉と称された。ギリシアには前ソクラテス期の哲学者に見られる宇宙論的関心とともに導入されたと思われるが,本格的に伝承されたのはアレクサンドロス大王の東征(前4世紀後半)以降であった。ヘレニズム文化,ローマ文化の中で占星術は一大隆盛期を迎える。プトレマイオスの《テトラビブロス(四書)》,マニリウスの《アストロノミコン(天文譜)》は現在に至っても原典としての価値を失わない。

アウグスティヌスの《神の国》にあるように,占星術を非合理的とするキリスト教会の弾圧によって,5世紀以降のヨーロッパでは姿を消すが,ネストリウス派キリスト教徒などの手によって古代占星術の伝統はイスラム世界に伝えられた。アブー・マーシャルAbū Ma`shar(ラテン名アルブマサルAlbumasar。787-886)やバッターニーが特に有名で,その占星術書は12世紀ころからラテン語訳されてヨーロッパにも知られるようになった。そして15世紀のルネサンスとともに再びヨーロッパに本格的に導入され,隆盛を迎える。

ルネサンスまでの中世ヨーロッパの学問の中心をなしていたのは,アリストテレス主義をキリスト教と結びつけたスコラ学であったが,ルネサンスに入ってプラトン主義や新プラトン主義が大々的に紹介された。天体のアニミズムとでもいうべき思想をもち,〈流出emanation〉という概念でいっさいの現象を説明する新プラトン主義は,この時代の占星術にとって,理論上の根拠を提供した。天体の力が〈流出〉する現象は,人間の側から見れば,〈流入influence〉である。人間の魂も〈流出〉するが,すべての星々から流出する射線と一人の人間の魂が流出する射線の切り結ぶところに描かれる星相は,人間の各個人にとってそれぞれユニークであり,それが個々人の生涯に対して〈影響influence〉を与える,ということになる。コペルニクスからケプラーに至る近代天文学の祖はこのような占星術的関心から天文研究に入ったのである。あるいはコペルニクスの同時代人パラケルススのように,占星術と錬金術と医術とを結び付ける独特の思想体系もそこから生まれてきた。マクロコスモス(宇宙)を知る者,すなわち占星術師は,またミクロコスモス(人体)を知る者,すなわち医師であり,かつそうした二つの宇宙で同じように起こっている現象は,この世界に生起するすべての物質変成の現象を統一的にとらえることができるとする錬金術の立場に立って扱うべきである,とするパラケルススの主張は,いわゆる近代科学の成立にも重要な刺激となっている。

17世紀の科学革命以降,宇宙の有限性・重層性が否定され,占星術は合理的根拠を失って失墜した。再び脚光を浴びたのは,人間が意識化できないなんらかの力の働く領域,つまり無意識領域の発見された20世紀に入ってからである。宇宙と人間における意識と無意識,全体と部分の関係が究められるにつれ,占星術にも新しい照明が当てられていくであろう。

占星術は現代でも盛んに行われているが,基本原理と用法は古代とほとんど変わらない。古代の宇宙論によれば,宇宙は閉じられた有限の球体構造をもっている。その中心には不動の地球があり,その上に月,水星,金星,太陽,火星,木星,土星がはりついた七つの透明な天球が一定の回転比率でめぐっており,さらにその上に恒星をちりばめた恒星天球が逆方向に回転している。それぞれの天球相互の間には一定の数比関係(アナロジー)が成り立ち,それが万物の原理的構造または原型をなしているとされる。この宇宙は巨大な有機体であり,全体の構造はそのまま部分にも反映すると考えられたのである。それゆえ,ある時点,ある地点における天体の配置図つまりホロスコープhoroscopeは,その時間,空間の中で生じた人間や事象の原型的構造を決定する。この配置図を解読する技術が占星術である。

ホロスコープは四つの要素から成る。

(1)惑星(プラネットplanet) 占星術上の惑星とは,黄道十二宮上を恒星天と逆行する星辰を指し,それゆえ太陽と月も惑星のうちに入る。近代ではさらに天王星,海王星,冥王星も数え,小惑星を取り上げる人もいる。その基本的意味は次の通り。太陽-生命,活力,男性,権威,支配。月-感性,感情,受容性,女性,変化。水星-知性,鋭敏,雄弁,交流,怜悧。金星-美,優雅,魅力,芸術性,社交性。火星-精力,勇気,衝動,攻撃,情熱。木星-楽天,寛大,高貴,荘厳,膨張。土星-悲観,自制,着実,制約,収縮。天王星-独創,霊感,自由,個性,孤立。海王星-神秘,曖昧(あいまい),幻想,想像,流動性。冥王星-変革,死,再生,破局,動乱。

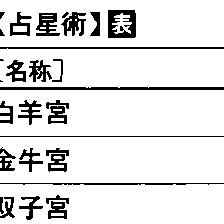

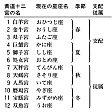

(2)黄道十二宮(ゾディアックzodiac) 黄道を中心として上下8度の範囲内であらゆる惑星は恒星天と逆行して動く。この帯を30度ずつ12等分したものが黄道十二宮である。春分点を起点とし,恒星天上の星座に投影され,その星座の名前で呼ばれることもあるが,正確には同じではない。十二宮は惑星の位置を記述する尺度にほかならないのである。十二宮は表のような性格をもつ。表のうち[2]とは十二宮を〈男〉と〈女〉の二つの範疇によって分類したもの,[3]は動,静,変,[4]は火,地,風,水すなわち四大によって分けたものである。宮の意味や働きは2,3,4という数の象徴体系から演繹的に割り出されるのであり,この点,占星術はいわば帰納科学ではなく,演繹科学であるといえよう。

→黄道十二宮

(3)十二室(ハウスhouse) 地球の日周運動によって全天は1日に1回転する。ある時点,ある地点において東の地平線上に現れた十二宮上の位置を上昇点ascendantと呼び,西の地平線に沈む位置を下降点descendantという。上昇点を起点に全天を一定の方式に基づいて12に分割したものを十二室という。各室にはさまざまな活動領域が割り当てられ,ホロスコープの解読上のヒントにする。

(4)角度(アスペクトaspect) 惑星の相対的な角度のこと。0度,180度,120度,90度,60度,45度,30度などが問題となる。これによって惑星の影響力の強弱,吉凶を判断する。

→ヘルメス思想

執筆者:大沼 忠弘+村上 陽一郎

インド

インドの占星術は〈ジョーティシャjyotiṣa〉と呼ばれるより広い学問分野に含まれる。この分野はバラーハミヒラによると,(1)タントラtantra,(2)サンヒターsaṃhitā,(3)ホーラーhorāの三つの部門からなっている。これらのうち(1)は数理天文学に相当し,残り二つが広い意味での占星術である。まず〈サンヒター〉は直接天体に関係ないものも含め広く前兆全般を論ずる。インド人が古くから前兆や占いに関心をもっていたことは《リグ・ベーダ》にもすでに〈鳥占の歌〉があり,夢占に対する言及があることなどからもうかがえる。

《アドブタ・ブラーフマナAdbhuta-brāhmaṇa》という祭式文献には悪い前兆の鎮静法が規定されている。天文学の知識が増すにつれ,前兆の中でもとくに天体に関するものが中心的役割を占めるようになる。この時期にメソポタミア地方の前兆占となんらかの交渉があったのではないかと推測されている。インド固有の天文占の要素としては27または28の星宿(ナクシャトラnakṣatra)があげられる。この時期の占星術をよく伝えているのが,後1世紀ころの仏教文献に属する《シャールドゥーラカルナ・アバダーナŚārdula-karṇa-avadāna》(漢訳《摩登伽経》)であり,太陽・月と星宿との関係が占いの基本になっている。同じ時期の《ガルガ・サンヒターGarga-saṃhitā》では前兆は自然現象のあらゆる側面に拡大されている。このような自然占星術を集大成したのが6世紀にバラーハミヒラが著した《ブリハット・サンヒター》である。

占星術の第2の部門〈ホーラー〉は,この言葉そのものがギリシア語hōraからの借用語であることが示すように,ヘレニズム世界において天文学の発達とともに急速に発展したホロスコープ占星術である。初めてインドに伝えられたのは2世紀の半ばにギリシア語からサンスクリットに翻訳された《ヤバナ・ジャータカ》によってである。現在伝わっているのは3世紀に韻文化されたもので,かなりインド化されてはいるが,黄道十二宮をはじめとする基本要素はすべてヘレニズムの占星術と同じであり,借用語も多い。ただしインドの占星術では歳差を考慮に入れず,5~6世紀に固定された黄道座標を用い続けているので,インドの十二宮は時代とともに西洋のそれからずれていく。この狭義の占星術において最も権威のある書物はやはりバラーハミヒラの《ブリハッ・ジャータカ》である。〈ジャータカ〉は〈ホーラー〉とほぼ同じで,誕生日の星の位置による占いを意味する。このほか,ある特定の行為を開始する際に吉凶を占う〈ムフールタmuhūrta〉と呼ばれるジャンルも成立した。さらに占われるべき対象を専門化した〈ヤートラyātra〉(軍事行動に関する占い)や〈ビバーハvivāha〉(結婚に関する占い)のような文献群もある。また12~13世紀以後にはイスラム系の占星術が伝えられ〈タージカtājika〉と呼ばれている。占星術は現代インドでもきわめて盛んで,特に結婚に関してはホロスコープによる相性が重視される。

執筆者:矢野 道雄

中国

中国の初期の占星術は戦争,王朝の興亡,支配者の命運,あるいは旱魃・洪水・飢饉などにかかわる予兆を日月食,太陽や月の暈(かさ),諸惑星の離合集散や特定の星座に対する位置,新星・彗星・流星の出現などによって占う天下国家の占星術であった。《書経》には舜が北斗七星の運行を観測し,日月五星の運行が法則にかなっていたので,帝位に就いたのは天の意志にかなっていることを知ったとあり,《左伝》には周の武王が紂(ちゆう)を討って殷を滅ぼしたときの天象の予兆が記されている。いずれも天体の運動や現象を観測すれば,天の意志を知ることができるとした考え方が反映されている。前5~前3世紀の戦国時代に惑星の位置やその運行がより正確に観測され理解されるようになると,占星術はきわめて盛んになり,甘徳や石申らによって占星術の知識が集成され,前漢の前2世紀には司馬遷が《史記》天官書で占星術を整理し体系化した。惑星のなかでは歳星(木星)が重視され,この惑星がほぼ12年で全天を1周することから,周天を12等分した十二次のどこに歳星がくるかによって,十二次に割り当てられた分野すなわち地上の国々の命運が占われた(分野説)。陰陽五行説の起源は太陽・月,五惑星による占星術と不可分なところがあり,逆に占星術も五行説を媒介にして整理された。五惑星は木・火・土・金・水の五行に対応し,それぞれに意味付けがなされた。

前漢期には天上界と地上界を対応させる思想は天人相関説とよばれ,五行思想によって官僚制社会の理想を天空の星座(星官)に擬して表し,天空の異変から地上の政治のあり方を読み取った。《史記》天官書は,周天に配せられた二十八宿を東西南北の4方位に分類して四官とし,天の北極を中心にした星座を紫微,太微,天市などよりなる中官星とした。中官星のなかには道家の神の太一や天帝があり,北斗七星は帝車に見たてられ,またカノプスは老人星と名付けられてこの星が見えるのは瑞祥だとされた。《史記》より半世紀以上前の,戦国期の伝統を伝えた長沙馬王堆2号漢墓出土の帛書に書かれた五星占や天文気象雑占には戦争を中心にした占いが記述されている。西方の場合とは異なり,金星(太白)は戦争に関する星占いに使用されたケースが多いが,これは五行説の金に対応し武器との結びつきがあるとされたためである。

個人の運命を占う占星術は,中国ではインドに起源する仏教系の占星術書《宿曜経》が759年(唐・乾元2)に漢訳されてから盛んになった。《宿曜経》は中国の二十八宿,黄道十二宮,インド起源の二十七宿を用いて,七曜(日・月・五惑星)暦を作成し,日の吉凶を占うほか,誕生の年月日によって本命宮,本命宿を決めてホロスコープを作る方法を述べたものであった。日本へは推古天皇のときに百済の僧観勒(かんろく)によって占星術が伝えられ,後には仏教とともに《宿曜経》による個人のための占星術も伝来した。

執筆者:橋本 敬造

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「占星術」の意味・わかりやすい解説

占星術

せんせいじゅつ

astrology

占星術とは天文現象を材料にして未来を予測する術である。それは自然認識を旨とする科学としての天文学とははっきり一線を画するものである。しかし、他の雑占、俗信、迷信のたぐいとは違って高尚な占いとみなされているのは、占星術が人類史上に現れたもっとも古い学問の一つである天文学と歴史のうえで密接につながっている、と一般に信じられているからである。

占星術はその天文学との絡み方によって、大きく二つに分けることができる。一つは「天変占星術」とよぶもので、天に異常現象がおこったときに、その地上への影響を占うものである。いま一つは「宿命占星術」または「運勢占星術」とよぶもので、個人の生まれた日時における日・月・諸惑星の位置によってその個人の宿命・運勢を占うものである。この両者は方法、思想、目的の点でまったく異なる。

[中山 茂]

天変占星術

未開社会では、意外に天文現象に対する関心が薄いが、天変占星術がまとまった知識として文献のうえで立証されるのは、西洋の伝統では、アッシュール・バニパル王の図書庫から出てきた紀元前7世紀ごろのバビロニアの楔(くさび)形文字粘土板に現れたものである。中国でも、天変占星術のおこりはバビロニアよりやや遅れて戦国時代にさかのぼれるであろうが、前100年ごろに書かれた司馬遷の『史記』のなかの1章「天官書」にまとめて整理されている。

これらはみな、日月食、日月の暈(かさ)、諸惑星の離合集散、掩蔽(えんぺい)現象、彗星(すいせい)・大流星雨の出現など、天空の異常現象が、直接に、地上の天下国家の大事、飢饉、洪水、干魃(かんばつ)、暴風雨や王の死、反乱、軍事などを引き起こすものとして占う。天変現象はかなり広い地域にわたって共通してみられるものであるから、地域性は少ない。まして特定個人が問題になるものではない。それは国家的現象なのである。そこで、その地上への影響も国家や君主の関心事に絞って解釈される。それはバビロニアや古代中国の東洋的専制主義のもとに、君主に奉仕する学問としておこったのである。

そのような天変占星術の基礎となる科学思想は、天に変事があれば地上に甚大な影響を及ぼす、という天地相感の原理である。少なくともその初めにあたっては、健全な経験主義が含まれていた。つまり、天上の変事とそれと時を同じくして起こった地上の事件を比べて、両者の間に経験的な因果法則をみつけようとするものである。そこで占星術師はつねに天変と地上の事件についての過去の記録を蓄積させる。そして、つねに天を観測し、天変が生じれば、過去の記録に照らして、その地上への影響を解釈し、君主に報告する。たとえば、ある星座で日食がおこったとき、過去に同様な記録を探し、そのとき君主が死んだとすれば、今回も君主に死の災いがかかる前兆であると警告する。

天変と地上の事件の間には、必然的・決定論的な因果律が働いているわけではなく、天変の示す予兆を事前にいち早く察知して、起こるべき地上の事変に備えれば、悲劇を避けることが可能である、と考える。今日の天気予報と同じ原理である。そして天変の報告を受けた君主は、謹慎したり呪術(じゅじゅつ)師を雇ってお祓(はら)いをさせて、災厄から逃れようとする。中国流の天変占星術を行っていた王朝期の日本の宮廷では、安倍晴明(あべのせいめい)やその一門が占星術師として天皇の政治顧問の役割をし、勘文(かんもん)という天変報告を発し、君主に警告を与えた。日食が予報されると、君主は宮廷を閉ざし、僧侶(そうりょ)を招いて祈祷(きとう)させて、災厄を免れようと努めた。

[中山 茂]

宿命占星術

天下国家的規模の予測ではなく、各自各様に異なった個々人の運命を予測する宿命占星術が、今日普通、占星術といわれているものである。その方法は、個人の生誕時における日・月・諸惑星の位置をホロスコープ(占星表)の上に書き込み、それらの位置関係によって占うものなので、ホロスコープ占星術ともいわれる。

このような占いが発達するには、東洋的専制を脱して、個々人の運命が問題になるほどに個人主義が発達し、さらに個人の財力で占星術師に金をやって占わせる階級が現れねばならない。今日残る最古のホロスコープは、バビロニアの楔形文字粘土板に書かれたもので、前5世紀から前3世紀にわたるが、すべて貴族の子弟の運勢を占ったものと推定される。そして実際に一般に普及して盛んになったのは、ヘレニズム時代のギリシア人やローマ人の間のことであった。

このホロスコープによる宿命占星術は、バビロニア、ギリシアの惑星天文学の発達によって可能になった。そこでは、日・月・五惑星は黄道の周りを正確な軌道を描くことが確認される。黄道の近辺は12に分割されて、黄道十二宮といわれる。その十二宮の上に、個人の生誕時における日・月・五惑星の位置をプロットする。十二宮とは別に、地平座標によって十二位がつくられ、それぞれの位が個人の健康、財産、結婚、寿命などをつかさどる。この十二宮上の惑星と十二位の位置関係を示すものがホロスコープである。十二位と惑星の関係は時々刻々日周運動によって変化するから、生誕時の時刻を知らないと、正確にホロスコープを描いて占うことはできない。このような位置関係を生誕時にさかのぼって計算するには、高度な惑星軌道論を必要とする。思想的には、古典ギリシアの宿命観が背景になっている。すなわち、惑星が決められた軌道を正確にたどるように、人間の運命も正確に決められているという決定論である。

ホロスコープ占星術は西洋の特殊な風土に根ざして発生した、技術的にも特殊なもので、他の文化圏にも偶然同じ型のものが自然発生することは考えられない。そこで、ホロスコープを追跡すると、バビロニアやヘレニズムからの文化的影響のあとを確認することができる。日本でも鎌倉時代のホロスコープが二件残っているが、これはヘレニズム期のギリシアからインド、中国を経て密教の伝来とともに流入し、宿曜(すくよう)法師によって行われたものである。しかし、中国文化圏では、宿命占星術と同じ思想的基盤にたち、個人の生年月日によって運勢を占うものであるが、日・月・諸惑星の位置ではなく、生誕時の暦注(れきちゅう)や干支(かんし)によって運勢を計算する四柱推命術(しちゅうすいめいじゅつ)の勢力が強く、ホロスコープ占星術は普及しなかった。

宿命占星術の古典とされているのは、紀元後2世紀に天動説天文学の古典『アルマゲスト』の大著を残した古代西洋の代表的天文学者プトレマイオスの手になる『テトラビブロス』である。彼は天文学を精密な第一の科学、その人事への応用である宿命占星術を確実性の点で落ちる第二の科学とみなしていた。しかし後世では『アルマゲスト』より『テトラビブロス』のほうがその「実用性」のゆえに広く読まれ、ラテン語に訳されて西洋社会で普及するのも早かった。近代科学の興隆と並行して、占星術はその実証性の欠如のために科学界から追放されるようになったが、人生の未来を予測する術が近代科学によって与えられない限り、人間の願望を満たすものとして、人間心理の底辺に生き長らえ続けて、今日に至っている。

[中山 茂]

『中山茂著『占星術――その科学史上の位置』(1979・紀伊國屋書店)』▽『荒木俊馬著『西洋占星術』(1963・恒星社厚生閣)』

百科事典マイペディア 「占星術」の意味・わかりやすい解説

占星術【せんせいじゅつ】

→関連項目占い|オカルティズム|カルデア人|九曜星|黄道十二宮|ノストラダムス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「占星術」の意味・わかりやすい解説

占星術

せんせいじゅつ

astrology

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「占星術」の解説

占星術(せんせいじゅつ)

astrology

古代オリエント以来,天体運行,天然現象を観測し,人,社会,国家の運命を予言する術として特定の神官によって行われた。バビロニアで最も隆盛となり,ヘレニズム時代にインド,中国へ伝わった。西方ではローマに入り,さらにイスラーム諸国に継承され,10世紀以後中世ヨーロッパで再び栄えたが,17世紀以来近代的天文学によって否定され,今日では迷信とされている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「占星術」の解説

占星術

せんせいじゅつ

astrology

古代から唯一の知識段階である神官,ついで占星術士がこれにあたり,古代バビロニアでは学問的体系にまで発達。ギリシア・ペルシア・インド・中国・アラビアなどで行われ,17世紀以後は科学の発展により衰退したが,現在なお民間に根づよく残っている。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の占星術の言及

【占い】より

…新大陸では,夢や幻覚による占いがもっとも一般的である。旧大陸においては,古代アッシリアやバビロニアでは,占星術,肝臓占い,夢占いなどが政治において重要な機能を果たし,占いは高度に専門化していた。これに対して古代エジプトでは,死んだ王の彫像の動きによって,問いに対する答え(肯定か否定)を判断したので,占いの専門化はあまりすすまなかった。…

【中国天文学】より

…次の周代にはいると,中国の社会が大変動した春秋戦国時代(前8~前3世紀)になって,天文学も発達した。占星術が起こり,日食や惑星の運動に注目するようになった。惑星の中,とくに木星(〈歳星〉という)の位置によって国家の安危を占うことが行われ,そのために〈二十八宿〉や〈十二次〉によって天空を分割することが行われた。…

【人相学】より

… またヨセフスの《ユダヤ戦記》には,父ヘロデ王によって処刑されたアレクサンドロスを詐称して偽の男が面会に来たのを,その人相から見破ったアウグストゥスと部下の話がある。ローマでは前139年に占星術師を追放したが,後に再び勢いを得て,カエサルも占星術を信じ,アウグストゥスは占星術師を顧問に加えていた。当時はホロスコープにより個人の運勢を占うことが流行しており,アウグストゥスに命じられマニリウスが書いた《アストロノミカ(星辰賦)》第3巻にはホロスコープ占星術が述べられている。…

【分野説】より

…中国全土を天の十二次,あるいは二十八宿に配当し,配当された星の位置によってそれぞれの国の吉凶を占おうとする古代占星術の基礎理論。十二次は天を西から東へ12等分したもの,二十八宿は天のおもな星を目標にして,西から東へ分割(これは不等分)したものをいう。…

【ヘルメス思想】より

…ヘルメス・トリスメギストスと呼ばれるヘルメスとトートの習合神の教えと信じられた西洋の思想的伝統で,紀元前後ころ多分エジプトで成立したと考えられる。秘教として受け継がれ,ヨーロッパおよびイスラム圏で占星術および錬金術の哲学として研究され,後者ではシーア派イスラム神学と結びついて展開した。とくにルネサンス時代にイタリアで《コルプス・ヘルメティクム》が翻訳刊行されて人々に大きな影響を与え,中でもコペルニクス,W.ギルバート,ケプラーなど近代科学の創始者たちに信奉されて近代科学成立の一つの契機となった。…

【星】より

…また不意に出現するすい星に対しても同じ迷信をいだいた。それと同時に星の中でも顕著な五惑星(水,金,火,木,土)が,ときに東しときに西して空をさまよう現象も,それらに宿る神々ないし祖先の霊が吉凶を黙示しているものと信じて,やがて占星術を生むようになった。そしてこのために空を細かく観察して,太陽,月,五惑星のとおり道(黄道)にあたる星々を,バビロニアでは太陽の1ヵ年の旅から十二宮に区分し(黄道十二宮),他の星々をも幾群にも区分して,それらに神々,神話人物や動物などの形を空想した名をつけた。…

【マニリウス】より

…作品中に,9年のウァルスの軍団の敗北,アウグストゥス帝の在世,ティベリウス帝の治世への言及があることから,両皇帝の治世中にこの作品が書かれたと推定される。〈天文〉と題されているが,内容は占星術理論の説明であり,以下のような構成である。1巻は占星術の起源,天球・天体の説明,2巻は黄道十二宮,その特徴,人間の身体との関係など,3巻は十二宮の作用分野,ホロスコープの決定法など,4巻は十二宮の人間・民族への影響など,5巻は十二宮外に現れる〈しるし〉とその影響などの説明。…

※「占星術」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...