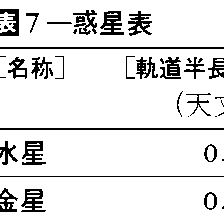

太陽の万有引力に引かれてその周囲を楕円運動する天体群。遊星とも呼ばれる。内側から水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星の9個があり,その多くは衛星をもつ。また火星と木星の間には数多くの小惑星があり,惑星に集積し切れなかったなごりの物体群と考えられている。水星,金星,火星,木星,土星の5惑星は太陽と月を除けば天空で恒常的にもっとも明るい天体であるから,太古より人類の生活に暦,占星術の形で取り込まれてきた。例えば金星観測の最古の文書としてのバビロニア時代の金星暦がイギリスの大英博物館に保存されている。

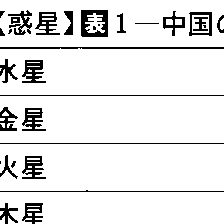

中国では殷代の甲骨文に木星が歳と記され,《詩経》に金星が啓明,長庚と称されていて,春秋時代以前から惑星が観測されていた。とくに木星は約12年間で1周天十二次をめぐり,1年に一次を進むことから,木星の運行によって年を表す歳星紀年法が戦国時代に成立した。表1のような5惑星の名称は光度の変化や運行の特徴などによって,春秋戦国時代に生じたとされる。戦国時代に五行説が盛んになると木火土金水の五行が5星のそれぞれに配当された。前4世紀の甘徳,石申らは惑星の運行のようすを巳や勾という文字の形で表現し,逆行や留の現象も前漢までにはっきりと理解された。中国では惑星が見え始める地平線現象が重視され,この時点(始見)からの会合周期の値などが決められたが,唐の大衍暦(だいえんれき)(727)からは合の時点を起点にし,正弦関数的な表と三次差補間法によって位置計算を行った。また,11世紀の沈括は惑星の運行の状態を柳の葉にたとえて論じた。

執筆者:橋本 敬造 惑星の研究がもっとも輝かしい成果をあげたのは,いうまでもなくコペルニクス,ケプラーの惑星の運動決定であり,ニュートンの力学的説明と結びついて,社会に大きなインパクトを与え,さらに近代物理学を確立させていった。G.ガリレイが手作りの望遠鏡で見いだした金星の満ち欠け現象などは,地動説への強力な検証を与え,天文学への突破口を開いた。彼の業績はこれまた彼によって発見された木星を回る四大衛星群に彼の名を冠することで後世に残されることになる。

科学史に残る次のドラマは天王星の予測位置のずれに起因する海王星存在の予言とその発見である。いまだにその力学的内容が判然としないボーデの法則(それは冥王星や小惑星の発見にも有効な経験則として働いたが)がからんでいたとはいえ,新天体の理論的予測の成功ということで古典力学の権威を高めることにおおいに寄与した。

20世紀に入ってからも火星の運河論争などポピュラーな話題は続いた。しかし惑星研究史の次の時代を開いたのは,惑星探査機による直接観測とテレビ画面に生々しく浮かび上がった惑星表面像に象徴される詳細なリモートセンシングデータであった。地球ですら内部構造はいまだによくわからないことが多いことを考えると,定性的には惑星の描像はかなり地球並みになってきたのである。こうして比較惑星学を緯糸,太陽系成因論を経糸とした惑星研究が再出発する。

地球型惑星と木星型惑星

惑星は火星(もしくは小惑星)より太陽に近い地球型惑星と木星以遠の木星型惑星に二大別される。ひと口にいって前者は岩と金属鉄の塊であり,後者はそれにより大量の氷(水,アンモニアなど)ともっと大量の水素を主体としたガスをつけ加えた天体である(これに対し,地球より内側の水星と金星を内惑星,地球より外側の火星以遠の惑星群を外惑星と位置に着目して呼ぶこともある)。

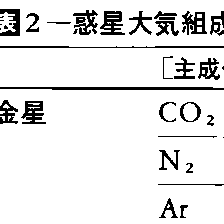

地球型惑星の中でもっとも知見に富むのはもちろんわが地球である。地震学的データなどから,中心に金属鉄を主体としたコア(中心核)があり,そのまわりをケイ酸塩からなるマントルが取り囲み,表面に薄い地殻があり,その周囲を表面気圧1atmの窒素,酸素大気がおおうという構造をもっている。他の地球型惑星も基本的にはこの構造をもっているが,一方,いろいろ固有の特徴ももっている。まず大気成分を比較してみる。金星は地球の双生児と呼ばれるほど質量,半径ともに似ているが,その大気は二酸化炭素が主で窒素はわずかである(表2)。しかも地球に豊富にある水がほとんど見当たらない。この点では地球の外側にある火星も似ていて,大気成分,水蒸気の少ない点金星型といえる。

しかし太陽系全体から見ればこれら3惑星はほぼ同じ空間で形成したものであり,原材料など定性的には似通っていたはずである。見かけとは違い何らかの共通点が存在してもよい。実は地球の海底には大量の石灰岩がある。その中の二酸化炭素は水に溶けた後固定されたのであろうから,これを原始大気に戻してやるとするとその量は50atmほどになる。この量と0.8atmの窒素との比は他の2惑星の大気での二酸化炭素,窒素比に近い。すると地球に水が存在し,金星,火星に水が欠乏していることが見せかけの相違をもたらした可能性が出てくる。火星は冷たいから水が地下氷,極冠に変えられているだろう。逆に太陽に近く暑い金星では海が蒸発し,上層大気に上昇した水蒸気が太陽紫外線で分解し水素と酸素になる。軽い水素は重力を振り切って宇宙空間に逃げ,酸素は表面を酸化して消失する。こうして数十億年の間に水はなくなる。もしくは太陽にあぶられ原材料に水がそもそも欠乏していたのかも知れない。このようなことから3惑星はやはり類似の惑星であることが示されている。

火星は平均密度が地球に比べやや低い。低温域にあるので原材料中で酸化鉄が安定であり,金属鉄含量が少ないらしい。その表面がバイキングの観測でも示されたように赤さびだらけなのはこの傾向にも一致する。もう一つ赤さびを作る原因は,二酸化炭素大気の光分解で作られるオゾンなどの過酸化物による表面鉄分の酸化である。この現象は生命の存在にまで影響を及ぼす可能性もある。バイキング生物実験は過酸化物を検出しただけで,有機物質をまったく検出できなかった。

惑星の気象の問題に目を転じよう。太陽光は惑星の赤道部に多く入射し,極部にはわずかしか降り注がない。熱収支からいうと赤道部の熱を極域に回す必要が生じ惑星規模での大循環が起こる。金星のように回転がゆっくりだと気流を曲げるコリオリの力が弱いので,赤道で上昇した流れは金星のまわりをらせんを描きながら極域へと到達し下降する。しかし地球の場合にはコリオリの力は強く,大循環は途中で赤道に平行にまで曲げられ極に届かなくなる。そこで熱を運ぶ手段として渦(台風)が発生し,渦の拡散を用いて熱を運ぶことになる。金星の大循環はハドリー型,地球のそれはロスビー型と呼ばれる。火星の場合には季節により両者が交替する。火星には海がなく,また大気が薄いので太陽熱はすぐ放射冷却で冷えて地域差による温度差は地球に比べて小さい。そのため熱をそう多量に運ばなくてもすむので,一方の半球が夏のときには他の冬半球へと赤道を越えてハドリー型の循環が生ずる。また春と秋にはロスビー型で,移動性の高気圧,低気圧が卓越することになる。金星の場合の著しい気象学的特徴として,雲のレベルで惑星を帯状に取り巻き4日で1回転する循環がある。遅いながら惑星が回転しているので,その運動がくみ上げられ,上層大気に回転が起こるという説が有力とされる。金星の雲は濃硫酸からなっていることはちょっとした話題を呼び起こした。しかし金星で火山活動が激しいことがしだいに知られるようになり,また地球の成層圏にも多くの硫酸塩を含む粒子があることが判明すると,これまた差異点が類似点へと転換した。火星の極冠は段丘状になり10万年くらいの周期で気候が変化したことを示唆する。火星表面に流水の跡が見られるのも温暖な気候がかつて火星上にあったことを物語っているのかも知れない。そこで火星の回転軸が木星などの摂動により10°くらいの幅で周期的に変化し,極域がある時期に融けたという説が提示されている。この話は実は地球の場合にも1941年にM.ミランコビッチにより提唱されたことがあり,最近深海底の泥を掘ってその堆積年代と海水温との相関が発見されたという地球古気象学の話題に結びついて興味深い。

地球の周辺には電離層があり,その主成分は酸素分子が光分解してできた酸素原子のイオン(とそれに見合うだけの数の電子)である。イオンの密度は最高1cm3当り100万個程度であり,数百kmにわたり伸びている。ところが惑星探査機が近くにいって観測した金星と火星の電離層は,ともに最高密度1cm3当り10万個,数十kmしか伸びていない貧弱なものであった。両惑星の大気の主成分は二酸化炭素であり,このガスの光分解でやはり酸素原子が生成する。それにもかかわらずまったく違った電離層が生じているわけである。これは成分ガスとの反応のしかたが違うのだというような考えも提出されたが,結局は上層大気が強くかき混ぜられており,生成した酸素原子がどんどん薄められて少なくなるからだということに落ちついた。火星の場合などは,下方に運ばれた酸素原子はオゾンに変わり,前述した地表の酸化にも寄与することになる。

太陽からのプラズマ流である太陽風は,地球の場合には磁場によって食いとめられ,大気中にまで入り込んでこない。しかし,金星や火星は磁場が弱いので直接大気と相互作用をすることになる。その高さが太陽風の活動に応じていろいろ変化する様が探査機によって観測されている。金星の磁場が弱いのはコアの回転が小さいため,火星のそれはコアが金属鉄を少ししか含まないからだとされている。

地球型惑星は皆はっきりした表面をもつが,その上に太古のクレーターが記されたままになっている水星,月などもあれば,地球のようにその後の火成活動でほとんどクレーターが消失してしまった惑星もある。前者では内部で生成する熱を表面に運ぶ手段はもはや熱伝導しかなく,死んだ惑星である。一方,生きている惑星はマントル対流のような形で(地球でいえば海嶺部に)熱をくみ出しているし,もっと激しい形ではホットスポットとして,熱を吹き出させる。ハワイ諸島はその跡であるし,実は地球型惑星の一種である木星の衛星イオもその典型的な例となる噴火口をもっている。金星表面は雲でおおわれて直接の観測がむずかしいが,レーダーによる起伏の観測と火山からの電波観測を組み合わせると,いくつかの地点で非常に強い火山活動が示唆されている。地表が470℃と高温なことを考えれば,少なくも局部的には地球以上に活動的である可能性がある。

金星より内側にある水星は平均密度が他の地球型惑星に比べ著しく大きい。金属鉄のケイ酸塩に対する比が大きくて,コアが相対的に大きくなっているものと予想されている。

木星型惑星である木星と土星は地球の質量のそれぞれ約300倍,100倍の大質量をもつ天体で巨大ガス惑星として多くの共通点をもっている。外側の大気は水素,ヘリウムを主体としメタンなどを含むもので,縞状の雲で取り巻かれ,その中に多くの斑状構造をもっている。内部に向かうにつれ,液体水素化し,さらに金属水素化する。土星の最大の特徴とされた巨大な輪は,そばで見たらレコードの溝状の多数の細かいリングの集合体であったが,そのリングの1本に相当するような輪が木星のまわりにも発見された。

一方,さまざまな相違点のあることもしだいに判明してきた。ボエジャーの観測によると,雲上での風速は木星の場合毎秒100m程度なのに,土星の場合には毎秒500mに達している。これは土星の場合には質量の小さいのに対応して中心のコアが小さく,マントル相当部分が広いので,大きな循環胞が形成しやすく,大規模な流れができるためではないかと推論されている。また太陽からの距離の差は温度の差となって影響する。たとえば,土星の第6衛星のチタンはメタンの大気を数%も含み,表面にはメタンの氷の大陸があることも示唆されている。それに対し,木星の衛星のカリストやガニメデにはメタンがありそうもない。メタンが凍れなかったのだろう。天王星や海王星になると巨大ガス惑星と氷の大衛星の中間くらいの感じになってくる。質量は地球の十数倍で木星のコアくらいの大きさである。遠くて観測がしにくいし,惑星探測の手がまだ届いていないので詳細はわからないが,縞状の雲で取り囲まれている点は巨大惑星に共通している。一方,大気中の水素と(メタン量から推定された)炭素量の比は太陽の値より大きく離れている。木星でも炭素の量が太陽の2倍くらい大きいのだが,これら惑星では数十倍になるらしい。まず氷と岩のコアができ,木星では多量の,天王星ではやや少量の水素ガスがつき,メタンの氷の一部が大気に入ったとする2段階形成論が説明につごうがよい。

いちばん外側を回る冥王星は木星型惑星群よりもむしろそれらのまわりを回っている氷衛星に類似点をもつ。1978年発見された衛星のシャロン(これも地球の月と同じように二重惑星とみなせるくらい主星に近い質量をもっている)を使ったデータでは密度は約1,半径が千数百kmといままでの予想以下に小さくなり,惑星の名を保つには少しさびしい感じになってきている。

執筆者:清水 幹夫 2006年8月の国際天文学連合(IAU)総会で,惑星についての新しい定義案が採択された。これによると,惑星とは,太陽の周囲を回り,十分な質量をもつために重力平衡形状(ほぼ球状)で,自分の軌道の周囲から他の天体をきれいになくしてしまった天体であるとされた。なお,この定義の結果,冥王星はdwarf planet(準惑星)に分類された。

執筆者:編集部

惑星探査機

惑星に探査機を送り,惑星とその大気,あるいはそのまわりを周回する衛星を調査することを目的とした惑星探査は,1960年からアメリカとソ連(現ロシア)によって開始された。地球から惑星探査機を打ち上げるには,まず十分な速度を与えて地球の引力から脱出させなければならない。かりに地球表面からの出発を考えたとき,脱出に必要な速度は約11.2km/sで,これを第二宇宙速度または脱出速度と呼ぶ。目的の惑星に到達させるにはさらに増速が必要であり,また惑星への着陸や,惑星周回衛星とする場合にはいっそう燃料を必要とする。一般に化学燃料推進系を用いた場合,他の惑星に到達する所要エネルギー最小の軌道としてホーマン軌道というものがある。これは出発の際には地球の公転軌道に接し,太陽のまわりをちょうど半周したところで目的の惑星の公転軌道に接するような楕円軌道である。各惑星はおのおの異なった速度で公転しており,お互いの相対位置もつねに変化している。したがって探査機が目的の惑星の軌道に到達したとき,ちょうどそこで惑星と出会うタイミングを待って打上げを行う必要がある。この機会(発射の窓という)は金星の場合1.6年,火星の場合2.1年に1回の割合でめぐってくる。

金星探査機

1960年の火星,61年の金星への発射の窓にソ連はそれぞれの星へ探査機を打ち上げたが失敗した。62年8月27日アメリカは重量203kgのマリナー2号を金星に向けて発射することに成功,12月14日金星から3万5000kmの近傍を通過したこの探査機によって,金星には磁場と放射線帯がないことが明らかにされ,また金星表面の温度はほぼ一様で約430℃,気圧は約20atmというデータも送られてきた。金星の近傍を通過した探査機としては,このほかに67年のマリナー5号と73年のマリナー10号(いずれもアメリカ)がある。マリナー5号は金星から4000km以内を通過し,金星大気の屈折率が大きいことを示した。マリナー10号は金星のテレビ画像を初めて送信し,高層大気の流れや雲のようすを明らかにした。

ソ連が1965年に打ち上げたベネラ3号(Veneraは金星の意)は金星大気へ突入し,地球以外の惑星へ到達した最初の人工物体となったが,探査機は大気への突入直前に故障して何のデータも送ってこなかった。ソ連の金星探査初成功は67年6月に発射されたベネラ4号である。ベネラ4号は金星上空4万5000kmで直径1mのカプセルを放出,大気に突入したカプセルは,その後パラシュートを開いてゆっくりと降下,高度25kmまで大気の組成(ほとんどが炭酸ガス),気圧,温度のデータを送信した。70年ベネラ7号が初めて金星表面へ着陸に成功,着陸地点は約500℃,100atmと報告した。ソ連は72年にベネラ8号,75年にはさらに大型のベネラ9,10号を打ち上げた。このうちベネラ9,10号は金星着陸探査体を切り離した後,最接近点で逆推進エンジンを噴射,初の金星周回人工衛星となった。また着陸探査体に搭載されたテレビカメラにより,金星表面が岩だらけの世界であり,意外に明るい(地球での曇りの日程度)ことを示す画像を伝送した。78年の打上げの際にはソ連がベネラ11,12号,アメリカがパイオニア・ビーナス1,2号と,計4機の探査機を金星に送った。ベネラ11,12号には雷の検知器が搭載され,平均として毎秒25回,合計約1000回の落雷を観測した。パイオニア・ビーナス1号は金星周回衛星となり,レーダーによって金星表面に大高原や巨大な峡谷のあることを示し,同じく2号機は四つの着陸探査体を放出し,金星表面および大気の情報をもたらした。82年3月ソ連のベネラ13,14号により金星表面の初のカラー撮影が行われた。83年にはベネラ15,16号を打ち上げている。

水星探査機

太陽にもっとも近い惑星である水星の探査は1973年打ち上げられたアメリカのマリナー10号によるものが唯一である。マリナー10号は金星近傍を通過の際軌道を変更,74年3月水星から690kmのところに達し,その後合計3回にわたって水星に接近を繰り返して観測を行った。その結果水星表面は月面と同じように一面にクレーターにおおわれていること,表面温度が+510~-210℃程度で,きわめて薄い大気(アルゴン,ネオン,ヘリウムからなり100万兆分の1atm)と地球の1%程度の磁場のあることが判明した。

火星探査機

火星の探査に初めて成功したのは1964年11月に打ち上げられたアメリカのマリナー4号である。同探査機は65年7月火星から9600kmを通過,21枚の写真により,火星にも月のようなクレーターがあり,運河や流水のないこと,大気はほとんど炭酸ガスで,その気圧は地球表面の1%程度しかなく,また火星には放射線帯も磁場もないことを明らかにした。69年の打上げの窓にはマリナー6号と7号が打ち上げられ,それぞれ75枚,126枚の火星表面の写真が得られた。71年は火星が地球に大接近したため重い探査機を送る絶好の機会であった。アメリカは地球以外の惑星を回る初の人工衛星としてマリナー9号を火星周回軌道に送り込むことに成功,7000枚以上のテレビ面像を送信し,火星表面には長さ3700km,幅250km,深さ7kmにも及ぶ巨大な峡谷や,底部の直径550km,高さ25kmの死火山があること,液体状の水はないが,地形には水の浸食作用の跡があることを発見した。このほか,マリナー9号は火星の二つの月,フォボスとデイモスを撮影,フォボスはいびつで凸凹な形をしており,一方,デイモスは比較的滑らかで丸い形をしていることがわかった。

マリナー9号とほぼ同じころ,ソ連はマルス2,3号の二つの探査機を火星に送った(Marsは火星の意)。両探査機とも火星周回部分と火星表面への着陸体からなっており,両周回探査機からはデータが送られてきたが,マルス2号の着陸探査機は通信途絶,マルス3号の着陸体は初めて火星表面に到達したもののテレビ画像は送られてこなかった。火星表面に着陸し写真とデータの送信に成功したのは76年7月20日,クリュゼ平原に降りたアメリカのバイキング1号着陸体である。バイキング1号は,2ヵ月後にユートピア平原に軟着陸した2号とともに,火星に生命が存在するか否かの調査を主目的とし,採取した表土サンプルを用いて,光合成,新陳代謝および呼吸の実験を行ったが,結果は否定的であった。バイキングの2機の着陸船および軌道周回船から送られた写真は600万枚以上に達し,また火星の表土と大気の組成に関し詳細なデータが得られた。

木星・土星探査機

太陽系の火星以遠の外惑星の探査はアメリカのみが行っており,その最初のものは1972年に打ち上げられた木星探査機パイオニア10号である。73年12月木星から13万kmを通過したパイオニア10号により,木星とその衛星の写真が300枚以上得られた。この探査機は木星通過の際,木星重力場により加速され,83年6月,太陽系のもっとも外側(1979-99年の期間)に位置する海王星の軌道を通過して,史上初の太陽系脱出人工物体となった。続いて1973年に打ち上げられたパイオニア11号は,74年12月木星から約4万kmを通過した後,79年9月土星から3万4000kmまで接近,土星から10万kmまで広がる環についての情報をもたらした。木星と土星に関する詳細な情報は1977年9月および同8月に発射されたボエジャー1号と2号によって得られた。ボエジャー1号は79年3月木星から約28万km,2号は同年7月64万kmを通過,それぞれ木星表面と衛星の鮮明な画像を送ってきた。この結果,帯状に流れ,渦を巻きつねに変化する木星大気や,周辺に反時計方向に回る雲をもつ大赤斑のありさまが明らかにされた。また,木星の衛星のうちカリストは直径1000kmに達する同心円状の氷の筋をもつこと,ユーロパは放射状の裂け目はあるが比較的滑らかなオレンジ色の星であり,ガニメデは白い斑点のある青と茶色の凍った星であることがわかった。さらに,衛星イオに活火山があることが発見されたが,これはイオが木星からつねに高エネルギー粒子を吹きつけられ,木星と電磁気的に結合されているためと考えられている。このほか,木星にもかすかではあるが環のあることも判明した。1号はその後80年11月,土星から12万4000kmに接近,土星と環,衛星を観測し,土星の大気が木星と同様帯状に流れていること,環が1000本以上の細い環からなること,F環は2本の環がからみあった形をしていること,B環に自転車のスポークのような暗い模様があること,衛星チタンの大気が予想されたメタンではなく大部分窒素であることなどを明らかにし,新たに6個の衛星とF環の外に別な環(G環)を発見した。ボエジャー2号は81年8月,土星から3万8000kmまで接近して,ボエジャー1号の観測から生まれた新たななぞを解くためのデータ収集を行った後,天王星および海王星に向けて飛行し,天王星には86年1月,海王星には89年8月最接近した。

その他

惑星系探査機としては,以上のほかに1960年3月,史上初の惑星空間探査機として発射されたアメリカのパイオニア5号,西ドイツがNASA(ナサ)の協力の下,太陽探査のため,太陽から0.3天文単位の距離まで送り込んだヘリオス1,2号(それぞれ1974年,76年打上げ)および太陽と地球の間で双方の重力がつりあうラグランジュ点で太陽風の観測を行ってきたISEE3(international sun-earth explorersの略。1978年ESA(イーザ)とNASAの協力)がある。このISEE3は82年6月ラグランジュ点から移動を開始,85年9月ジャコビニ・ツィンナーすい星に接近,観測を行った後,86年3月にはハリーすい星の観測も行った。76年周期で太陽に接近するハリーすい星にはこのほかソ連が2機(ベガ1,2),ESAが1機(ジオット),日本が2機(MS-T5,PLANET-A)の探査機を送った。

→パイオニア計画 →バイキング計画 →ボエジャー →マリナー計画

執筆者:上杉 邦憲

惑星現象

地球上から観望した諸惑星の天球上の位置,動きに関連する現象を惑星現象という。軌道が地球軌道の内側の水星,金星と,外側の火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星とでは惑星現象が異なるので,前者を内惑星,後者を外惑星といって区別する。また惑星現象の概念や用語は,小惑星やすい星に対しても適用される。

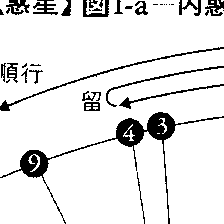

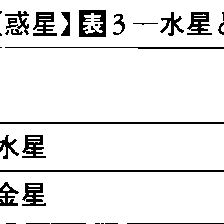

天球上の諸惑星はほぼ黄道に沿って動くので,その位置は黄経で表され,黄緯はつねに小さい(本項の黄経,黄緯は地心黄経,地心黄緯である)。太陽の位置はもちろん黄経で表される(黄緯は0)。このとき,惑星の黄経が太陽の黄経と一致するときを合といい,太陽の黄経との差が180°となるときを衝という(太陽系)。衝は外惑星にだけ起こるが,このころが惑星観測の最適期である。すなわち,惑星は地球にもっとも近づきもっとも明るく,しかも一晩中観測できる。内惑星には衝がないが,合に2種類あって太陽の手前の合を内合,背後の合を外合という。内惑星観測の最適期は最大離角のころである。最大離角には東方と西方の2種があってそれぞれ夕方の西の空,明け方の東の空に見られる。どちらであっても,最大離角のころには内惑星はまぶしい太陽からもっとも離れるうえに,光度も大きい。ただし最大光度は最大離角と内合との間で起こる(表3)。最大光度も条件によって毎回同一ではない。とくに条件が整った,もっとも明るい最大光度を極大光度という。水星で-2.4等,金星で-4.7等に達する。最大光度の時期の金星は日没,日の出の以前からそれぞれ西,東の空に姿を見せて,宵の明星,明の明星といわれる。なお,最大光度,極大光度は内惑星のみならず外惑星にも通用する。この場合は衝の前後になることはいうまでもないが衝と完全に一致するとは限らない。内合は内惑星に特有の現象であるが,もし内合前後で惑星の黄緯が0に近いときは太陽面通過が見られる。表4と表5に見るように,太陽面通過が6ヵ月を隔てた特定の月日(の前後)に限られるのは,惑星がその軌道の昇交点か降交点の近くにある時期の内合に限られるからである。これは惑星の黄緯が0に近くて太陽と重なるために必要なのである。以上は天球上の惑星の位置,それも太陽との位置関係に基づく惑星現象であるが,さらに惑星の天球上の動き(視運動)に関連して,順行,逆行,留などの現象がある。天球上で天体の黄経が増加する向きの動きを順行といい,逆の向きの動きを逆行という。順行から逆行,あるいは逆行から順行に移る瞬間を留という。留では黄経の増減が一時停止する。太陽と月はつねに順行である。日本を含めて北半球では,太陽や月は南の空に見え,順行は西から東の向きとなる(日周運動と逆)。南半球では太陽や月は北の空に見えるが,順行はやはり西から東の向きとなる(日周運動と逆)。ゆえに順行は一律に西から東といってよい。ところが惑星の動きはもっと複雑で,順行,留,逆行が現れる。

内惑星の動きは,西から東に動く太陽を中心として東西に振動し,東方最大離角の少し後に逆行を始めて内合を経て西方最大離角の少し前に順行に戻る(図1-a)。外惑星の逆行は衝の前後で起こる。太陽のまわりの地球と外惑星の公転運動において,地球が外惑星を追い越すときに見られるのである(図2-a)。図2-bは小惑星の視運動を示す。これは外惑星の場合と類似なものとなっている。ただしこの小惑星の軌道面が黄道面と30°近く傾いているために,黄緯の変動も加わって複雑な視運動を呈している。惑星の1会合周期の中の順行と逆行の日数は,地球も惑星も黄道面内を円運動すると考えて計算すると表6のようになる。なお,順行,逆行,留は赤経の増減に対しても用いられ,それぞれ赤経の増,減,停留に対応する。黄経の留と赤経の留とは一般に一致しない。,

執筆者:堀 源一郎