精選版 日本国語大辞典 「問注所」の意味・読み・例文・類語

もんちゅう‐じょ【問注所】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 「もんぢゅうしょ」とも ) 鎌倉・室町幕府の政務機関。元暦元年(一一八四)に政所(まんどころ)に続いて設置。訴訟文書の審理や訴論人の召喚対決、訴訟記録の作成などを行なった。建長元年(一二四九)引付設置以後、御家人の訴訟は引付衆に移され、末期には金銭貸借に関する訴訟問題だけを管轄するようになり、室町時代には記録・証文の保管がおもな職務となった。長官を執事といい、職員に執事代・寄人などがある。

- ② 「もんちゅうじょしつじ(問注所執事)」の略。

- [初出の実例]「問注所の信濃入道道大と土岐伯耆入道存孝と二人倶して候けるが」(出典:太平記(14C後)一七)

- ③ 室町幕府の問注所執事を世襲した町野氏のこと。職名から変化して家号・名字となった。

- [初出の実例]「問注所町野子為二重服一」(出典:康富記‐嘉吉二年(1442)八月二二日)

改訂新版 世界大百科事典 「問注所」の意味・わかりやすい解説

問注所 (もんちゅうじょ)

鎌倉・室町幕府の訴訟機関。1184年(元暦1)に公文所(のち政所)に次いで設置。長官の執事は三善康信(善信)が任じられて以来,その子孫の町野,太田両氏が継承,その配下に問注所寄人などの奉行人が属していた。訴訟親裁が行われた源頼朝期には訴論を記録する書記官的な性格が強かったが,その後権限を拡大し,訴訟文書の審理,訴論人の召喚・対決,訴訟記録の作成など,政所とともに刑事事件を除く一般訴訟の機関となった。政所との権限関係は,非御家人および雑人の訴訟では訴訟当事者の居住地を基準に,鎌倉中を政所,諸国を問注所に分け,御家人の訴訟は一律に問注所所管であったと推察されている。しかし六波羅探題が設置されると西国の訴訟はそこに移管され,また雑人訴訟が国別に置かれた雑人奉行にゆだねられたこともある。そして1249年(建長1)に引付が設置されると,幕府として重要な御家人のかかわる訴訟は引付の所管となる。さらに鎌倉末期遅くも文永年間(1264-75)には,幕府の訴訟制度が身分制に立脚する区分から訴訟対象を基準とするものに転換され,検断沙汰を扱う侍所,所務沙汰を扱う引付に対し,問注所は鎌倉を除く東国の雑務沙汰機関となった。雑務沙汰とは,《沙汰未練書》に〈利銭,出挙,替銭,替米,年記,諸負物,諸借物,諸預物,放券,沽却田畠,奴婢,雑人,勾引以下〉とみえるように,土地財産権の移転事実の認定を目的とし,あるいは土地以外の一般財産権に関して提起された訴訟であり,沽却地安堵も問注所の権限に属していた。なお問注所には全般的な訴訟受理の機能があり,所務沙汰も問注所管下の所務賦(くばり)の奉行によって,特定の引付に賦り分けられた。

室町幕府は鎌倉幕府の例に倣って問注所をおき,執事には町野,太田および二階堂氏をあてた。その権限は,14世紀末ごろに成立したと考えられる《庭訓往来》に,〈問注所者,永代沽券安堵,年記放券,奴婢雑人券契,和与状,負累証文等,謀実糺明之〉とあり,基本的には旧幕府を継承していた。しかししだいに機能を縮小し,《武政軌範》問注所沙汰編によると,問注所は〈武家の記録所〉として記録・証券を保管し,文書の過誤や真偽を調べる機関となり,内談(内評定)も〈近代中絶〉と記されている。ここには領国支配の自立化と政所の機能拡大の影響がみられるが,同時に前代には執事が半ば私的に行っていた記録保存が幕府の公的業務となったことを意味し,保存の記録類が積極的に証拠資料として利用されるようになる当代の実情と対応している。

執筆者:福田 豊彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「問注所」の意味・わかりやすい解説

問注所

もんちゅうじょ

鎌倉・室町幕府の政務機関。鎌倉幕府では1184年(寿永3)10月創設。長官を執事とよび、初代の執事には京都から下った公家(くげ)で事務能力に長じた三善康信(みよしやすのぶ)が任ぜられた。執事のもとに寄人(よりゅうど)とよばれる職員がおり、関東の訴訟一般を取り扱った。1249年(建長1)引付(ひきつけ)衆が置かれると、所領の相論を扱う所務沙汰(しょむざた)は引付の管轄に移され、動産物権・債権などを扱う雑務沙汰のみが残された。三善氏の子孫である町野氏、太田氏が執事を世襲した。

室町幕府においては1336年(建武3・延元1)中に設置されたものと考えられる。執事には前代に引き続いて町野・太田両氏が任ぜられた。裁判機能は比較的早い時期に失われ、ただ古今の記録を保管する機能のみ残った。鎌倉幕府以来の由緒ある機関であったので執事家の格式は高かったが、実務面では文書の真偽を判定する程度の権限しかなかった。

[桑山浩然]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「問注所」の意味・わかりやすい解説

問注所

もんちゅうじょ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「問注所」の意味・わかりやすい解説

問注所【もんちゅうじょ】

→関連項目鎌倉幕府|執事|室町幕府

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「問注所」の解説

問注所

もんちゅうじょ

鎌倉・室町両幕府の機関。(1)鎌倉幕府では,訴訟当事者の審問と記録を行う場として設置された。当初は審問の記録を将軍に上申したが,3代将軍源実朝の頃には判決草案である問注所勘状(かんじょう)を作成するようになり,政所(まんどころ)と並ぶ鎌倉幕府の二大訴訟処理機関として機能した。1249年(建長元)引付の設置により御家人訴訟は移管されたが,東国の雑務沙汰が管轄となり幕府滅亡まで続く。所務賦(しょむくばり)などの訴訟受理機関も問注所内におかれた。(2)室町幕府では,しだいに訴訟処理より文書記録の保存管理がおもな機能となり,中期以降は訴訟処理機関としての機能を停止し,文書記録を保持する執事(しつじ)家の当主の呼称として用いられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「問注所」の解説

問注所

もんちゅうじょ

1184年源頼朝が創設。長官(執事)に三善康信を任じ,以後その子孫が世襲。政所 (まんどころ) とともに訴訟・裁判を分掌した。1249年に引付衆が設置され所務沙汰(所領関係の訴訟)が引付に移ったのちは,雑務沙汰(動産関係の訴訟)と一般訴訟の受理を職掌とした。室町幕府では記録・文書などの保管を職掌とし,裁判権は侍所に移った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の問注所の言及

【頭人】より

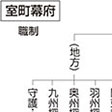

…御家人の指揮や検断(警察裁判)を担当した侍所では,鎌倉幕府においては長官たる別当の腹心として事実上指揮・検断権を行使したのが頭人で,室町幕府においては別当が置かれなかったため,頭人が長官として侍所を管轄した。将軍の家政機関としての政所や文書・記録の保管にかかわる問注所の執事は,室町幕府では頭人とも呼ばれ,長官として政所を管轄している。室町幕府ではこのほかに,禅律僧の管轄を担当する禅律方,京都の土地管轄に当たった地方,伊勢神宮の修造にかかわった神宮方等,方の字のつく機構が多く設けられたが,それらの機構の長官はおしなべて頭人と呼ばれており,それに所属する奉行人,寄人を統轄していた。…

【三善康信】より

…鎌倉幕府初代の問注所執事。1162年(応保2)に右少史となり,次いで中宮属,翌年五位となり史を退く。…

※「問注所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...