精選版 日本国語大辞典 「壱岐」の意味・読み・例文・類語

いき【壱岐】

- [ 一 ] 長崎県東松浦半島の北々西約二六キロメートルの海上にある島。もと西海道十一か国の一つ。対馬とともに中国、朝鮮と日本を結ぶ交通の要衝。面積一三九平方キロメートル。壱州。いきの島。明治四年(一八七一)長崎県に合併。

- [ 二 ] 長崎県の壱岐島を占める市。平成一六年(二〇〇四)に島内四町が合併して市制。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「壱岐」の意味・わかりやすい解説

壱岐

いき

長崎県北部、玄界灘(げんかいなだ)に浮かぶ島。壱岐島ともいう。本島の面積133.82平方キロメートル、属島も含めると136.37平方キロメートル(2005)。人口3万0433、属島も含めると3万0914(2009)。壱岐島と属島とで、壱岐市を形成する。壱岐市の2010年国勢調査による人口2万9377。『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』には一大(支)国として記載され、古くから朝鮮半島への通路にあたり、要地であったため一島一国を形成、壱州(いしゅう)ともよばれた。中世末は松浦党(まつらとう)の支配下にあり、幕藩体制下では平戸藩(ひらどはん)に属した。九州本土の博多(はかた)港から67キロメートル、唐津(からつ)東港(佐賀県)から42キロメートルの距離にある。

[石井泰義]

地形・集落

全島玄武岩からなる低平な溶岩台地で、標高20~100メートルの間に数段になって広く分布し、その上に岳ノ辻(たけのつじ)(島の最高峰、213メートル)、津ノ上(つのかみ)山(134メートル)、男岳(おんだけ)、女(めん)岳などの火山が噴出している。台地を刻む河谷は、東流する谷江川、河内(かわち)川がもっとも大きく、西海岸はリアス海岸をなし、河谷は短小である。海岸には海食崖(がい)、海食洞の発達が著しく、とくに北部の赤瀬(あかせ)鼻や、辰(たつ)ノ島の蛇ヶ谷(じゃがたに)は雄大な景観を呈する。

集落は在(ざい)と浦とに分化し、在は台地上にある農業集落で、散村形態をとり、触(ふれ)とよばれる字(あざ)名を有している(東触(ひがしふれ)、木田触(きだふれ)など)。浦はリアス海岸の湾奥部に位置する漁業集落で、集村形態をとり、芦辺浦、郷ノ浦、印通寺(いんどうじ)浦、湯野本浦、八幡(やはた)浦、勝本浦、瀬戸浦、小崎(こさき)浦の八つに限られ、壱岐八浦とよばれた。明治以後、都市的機能をもつ島の中心集落として発達したのは八浦のうちの芦辺、郷ノ浦、印通寺、勝本の四つで、湯野本浦は温泉集落となり、八幡、瀬戸、小崎が漁業の専業を続けている。

[石井泰義]

産業

農牧業

米、葉タバコ、和牛が壱岐の三大農産物で、米作は台地を刻む河谷および湾奥の干拓地に行われ、河内川沿岸の深江田原(ふかえたばる)がもっとも広い。台地上は畑作が主で、サツマイモ、麦、葉タバコのほか、大豆、ニンニクなどを栽培したが、昭和30年代にボーリングによる地下水の採取に成功、さらに梅ノ木ダム、当田(とうだ)ダムの建設によって畑地灌漑(かんがい)が行われ、ミカン、野菜の栽培への転換が増大している。牛は総頭数1万2459頭(2002)を数え、海岸台地上での放牧がみられるが、全島的には牧舎飼いが主である。

[石井泰義]

漁業

漁業の主体は壱岐八浦に限られ、勝本は、七里ヶ曽根(しちりがそね)の好漁場に恵まれ、ブリ、イカの一本釣りを主とし、その水揚げは全島一である。芦辺地区の赤瀬のブリ定置網は日本有数の漁場をなしている。八幡浦、小崎浦は、藩政時代アワビ、サザエなどの採取の特権を与えられた海士(あま)・海女(あま)の漁村で、現在も採取を主としている。

[石井泰義]

観光

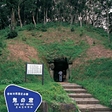

博多湾、唐津東港からフェリーボートが就航、対馬(つしま)とも通じる。壱岐空港は長崎空港と結ばれている。海岸部を中心に壱岐対馬国定公園に含まれ、古くから大陸との交流に関する遺跡が多く、原の辻遺跡(はるのつじいせき)(国指定特別史跡、弥生(やよい)期)、神功(じんぐう)皇后ゆかりの聖母(しょうも)宮、鬼ノ窟古墳(おにのいわやこふん)(国指定史跡、横穴式古墳)、元寇千人塚(げんこうせんにんづか)などがある。自然景観にも恵まれ赤瀬(あかせ)鼻、左京(さきょう)鼻などの雄大な海食崖、海岸台地や蛇ヶ谷、鬼ノ足跡などの海食洞は奇景を呈する。湯本湾奥には壱岐唯一の壱岐湯ノ本温泉があり、海水浴場としては筒城(つつき)浜、錦(にしき)浜がある。

[石井泰義]

『『玄海に浮ぶ壱岐対馬』(1968・長崎県市町村自治振興会)』▽『後藤正足著『壱岐郷土史』(1978・歴史図書社)』▽『長崎県編『長崎県文化百選7 壱岐・対馬編』(2001・長崎新聞社)』▽『岡崎敬・春成秀爾著『魏志倭人伝の考古学 対馬・壱岐篇』(2003・第一書房)』

壱岐(市)

いき

長崎県北部の市。九州本土と対馬(つしま)との中間に位置する壱岐島および23の属島(有人島4)からなる。2004年(平成16)壱岐郡の郷ノ浦町(ごうのうらちょう)、勝本町、芦辺町(あしべちょう)、石田町が合併、市制を施行して成立。壱岐は玄武岩からなる低平な台地上の島で、平地が多い。壱岐空港から長崎空港へ空の便があり、博多(はかた)港(福岡)、唐津東港(佐賀)へはフェリーが通じる。対馬とも船の便がある。島内を国道382号が走る。原の辻遺跡(はるのつじいせき)(国指定特別史跡)、カラカミ(加良香美(からかみ))遺跡などの弥生時代の遺跡が残り、古墳が散在する。古くは壱岐国とよばれ、対馬とともに朝鮮半島と日本を結ぶ交通の要地であった。近世は平戸藩に属す。廃藩置県により平戸県となり、その後、長崎県に統合された。農業は米、葉タバコ、肉用牛の生産が盛んであるほか、イチゴなどのハウス栽培が伸びている。漁業はイカ、ブリ、タイなどの一本釣りが主体である。壱岐最高峰の岳ノ辻(213メートル)からは、対馬や九州本土が望める。北側の小島である辰ノ島(たつのしま)には海食崖(がい)の蛇ヶ谷(じゃがたに)や海水浴場があり、ハイビャクシンをはじめとする砂浜の植物群落は国の天然記念物に指定されている。壱岐対馬国定公園を含み、赤瀬鼻(あかせばな)、左京(さきょう)鼻の海食崖や牧崎の海食洞、鬼(おに)の足跡などの自然景観に恵まれる。勝本の湯ノ本温泉は国民保養温泉地で、壱岐唯一の温泉地である。住吉神社(芦辺)などで奉奏される壱岐神楽は国指定重要無形民俗文化財、壱岐の船競漕(ふなきょうそう)行事は勝本浦などに伝わり国選択無形民俗文化財である。石田の松永記念館は、壱岐出身の松永安左ヱ門(まつながやすざえもん)の生家跡にあり、遺品などを展示している。面積139.42平方キロメートル、人口2万4948(2020)。

[編集部]

改訂新版 世界大百科事典 「壱岐」の意味・わかりやすい解説

壱岐[市] (いき)

長崎県壱岐島にある市。全島で一市を構成する。2004年3月芦辺(あしべ),石田(いしだ),勝本(かつもと),郷ノ浦(ごうのうら)の4町が合体して成立した。人口2万9377(2010)。

芦辺

壱岐市北東部の旧町。旧壱岐郡所属。人口9272(2000)。低平な台地はミカン,タバコ,飼料作物を主とする畑地で,繁殖牛の飼育が盛んである。谷江川や幡鉾(はたほこ)川流域には水田がひらけ壱岐の米作中心地となっている。古くから盛んな漁業はブリ,スルメイカの漁獲が多く,特に芦辺港は県下有数の水揚高を誇り,壱岐での水産物流通加工基地となっている。沿岸は壱岐対馬国定公園の一部で,赤瀬,清石浜などの景勝地がある。当地から旧石田町にかけての地には,弥生時代前期から古墳時代初期にかけての原の辻(はるのつじ)遺跡(特史)がある。島の中央部にあたる国分は国分寺のほか鬼の窟などの古墳が多く,芦辺港の対岸の瀬戸浦は弘安の役の古戦場で,この時戦死した少弐資時の墓がある。

石田

壱岐市南東部の旧町。旧壱岐郡所属。人口4752(2000)。南部は丘陵性の台地で,畑地となっており,北部の幡鉾(はたほこ)川流域には比較的広い平野があって水田となっている。中心地の印通寺(いんどうじ)は律令時代の交通の要地で,近世には壱岐八浦の漁村の一つであったが,明治以降港町として発達した。現在は佐賀県唐津との間にフェリーが通じ,東方約2.5kmにある壱岐空港とともに九州本土と結ぶ壱岐の玄関口として発展している。農業は米作,ミカン栽培,畜産などが盛んで,タイ網漁を中心とした沿岸漁業も行われる。海岸部は壱岐対馬国定公園の一部で,筒城(つつき)浜,錦浜などの海水浴場がある。原の辻(はるのつじ)遺跡(特史)や遣新羅使(けんしらぎし)の墓などの史跡のほか,当地で生まれた松永安左エ門の遺品を集めた松永記念館がある。

勝本

壱岐市北西端の旧町。旧壱岐郡所属。人口6914(2000)。壱岐北西端に位置し,手長島,辰ノ島,若宮島,名烏(ながらす)島などの島も町域に属する。湯本浦と中心集落の勝本浦は江戸時代漁業権のみを与えられた漁村集落で,特に勝本浦はブリの好漁場である七里曾根を独占し,ブリやイカの一本釣りが盛んである。かつてはイルカの大群に漁場を荒らされたが,1990年自然の入江を利用してイルカパークが開設され,野性のイルカを飼育している。干ばつ常襲地で,河谷の水田や台地の畑地は水の確保に悩まされたが,ボーリングによる地下水の獲得と,大清水溜池,勝本ダム(1981)の完成により新規開田や商品作物の生産が促進された。米,タバコ,ミカン,ニンニク栽培のほか,肉用牛を主とする畜産が盛ん。変化に富む海岸線は壱岐対馬国定公園に属し,辰ノ島蛇ヶ谷の断崖などの景勝地があり,湯本温泉は壱岐唯一の温泉である。神功皇后をまつる聖母神社や豊臣秀吉が文禄・慶長の役の際に急造させた武末城跡(城山公園)には訪れる人が多い。辰ノ島海浜植物群落は天然記念物に指定されている。

郷ノ浦

壱岐市南西部の旧町。旧壱岐郡所属。人口1万2600(2000)。岳ノ辻(213m)を最高点とする低平な玄武岩台地が広がり,海岸線は屈曲が多く,自然の良港をなす。郷ノ浦(旧,武生水(むしようず))は13世紀末,唐津岸岳(きしだけ)城主波多氏が亀丘城を築き,16世紀末から平戸松浦氏領の城下町として栄えた。郷ノ浦は江戸時代,特に漁業権が与えられていた壱岐八浦の一つで,明治初期には商業では芦辺浦が,漁業では勝本浦,瀬戸浦が優位にあったが,第2次大戦前に国や県の出先機関が集中し,現在も壱岐支庁などの集まる壱岐の中心地となっている。重要港湾郷ノ浦港は島の玄関口をなし,博多と対馬(厳原(いづはら))へフェリーが通じる。内陸部は地下水で灌漑され,米,タバコ,ミカン,野菜の栽培と畜産が盛んである。水産業はイカの一本釣り,採貝,採草が主体で,半城湾では真珠養殖が行われる。奇岩と断崖の続く海岸線や,好展望地で知られる岳ノ辻は壱岐対馬国定公園に属する。

執筆者:赤池 享一

壱岐 (いき)

九州北部,東松浦半島から壱岐水道を隔てて玄界灘に浮かぶ島。大島など属島を含めて,面積は139.2km2である。西海道の一国〈壱岐島〉として国府や国分寺がおかれ,江戸時代には平戸松浦藩の領地であった。廃藩置県により平戸県を経て長崎県壱岐郡となり,郷ノ浦,芦辺,勝本,石田の4町からなっていたが,2004年4町が合併して壱岐市となった。本土との交通は,福岡市博多港と郷ノ浦(または芦辺)間,佐賀県唐津と印通寺(いんどうじ)(旧石田町)間の二つの定期航路がある。また旧石田町にある壱岐空港には,福岡空港と長崎空港から定期便が通う(現在は長崎のみ)。このように行政的には長崎県に属するが,壱岐は福岡・佐賀両県との結びつきが強い。地形は全体的には低平な標高100m余の玄武岩の溶岩台地である。最高点は南部の火山砕屑丘(さいせつきゆう)(臼状火山)の岳ノ辻(213m)で,ここから北へ津ノ上山,神通ノ辻など,同じタイプの小丘がいくつか分布する。その間に発達する谷はいずれも短く,わずかに東流する谷江川と幡鉾(はたほこ)川に比較的広い河谷平野が見られる。

集落は触(ふれ)とよばれる農村と,浦とよばれる漁村とからなり,前者は散村,後者は集村の顕著な対照をなす。台地上に発達する散村は古来〈在〉とよばれた農業集落であるが,触と称する小字に統合されて,江戸時代には耕地権のみを与えられていた。触の語源は,その長が藩命を触れ伝える範囲を意味するとか,朝鮮語のプル(村の意味)からきたともいわれる。触は全島で99を数え,触の中では10年ごとに田畑が割り替えられた。農家は50~100mぐらいの間隔で分散し,北西季節風を防ぐために背戸ン山(せどんやま)とよばれる屋敷森で囲まれ,母屋の前には自給用野菜などを栽培する前畑(まえのはた)がある。一方島の周囲の海岸には,壱岐八浦とよばれる集村形態の漁村が分布する。八浦とは郷ノ浦,渡良(わたら)浦(小崎浦を含む),湯本浦,勝本浦,瀬戸浦,芦辺浦,八幡浦,印通寺浦である。江戸時代には,これらの浦にのみ漁業権が与えられていた。浦集落は狭い海岸道路の両側に街村をなして並び,中には片側通りぬけ土間をもつ町家風の間取りの集落(勝本浦)もみられる。郷ノ浦,勝本,芦辺,印通寺の各浦は,のち4町の役場所在地として中心集落となった。

島の産業は農業と漁業である。台地を刻む河谷や湾奥の小さな干拓地では米作が,台地上では葉タバコ栽培のほか,近年は施設園芸によるメロン,イチゴなどの栽培が急成長している。また江戸時代から盛んであった肉用牛の飼育は,現在も島の基幹産業をなす。用水は谷頭の小さな溜池に依存していたが,近年ボーリングによる地下水採取に成功し,また梅ノ木ダムなどの完成(1976)により,供給に安定性を加え,近くに北部九州という大市場を控えて商品作物の生産に拍車がかかった。漁業は近海に好漁場をもち,ブリ,イカ,タイの一本釣りが盛んで,とくに勝本浦は港と漁場に恵まれ,古くから釣漁業が発達した。また八幡浦,小崎浦では海士・海女によるアワビ,サザエ,ウニの採取が盛んである。そのほかに水産加工,麦焼酎の生産があるが,いずれも小規模な経営である。

1968年壱岐対馬国定公園に指定された壱岐は,全島にわたってリアス式海岸が発達し,海岸線はきわめて変化に富む。宇土湾や半城(はんせい)湾の景観,辰ノ島(海浜植物群落は天然記念物),左京鼻などの海食崖,蛇ヶ谷(じやがたに),鬼の足跡などの海食洞ほかの景勝地があり,また湯本湾に面して壱岐唯一の湯本温泉がある。弥生時代前期から古墳時代初期にかけての原の辻(はるのつじ)遺跡(特史),カラカミ遺跡,鬼の窟をはじめとする多くの古墳,神功皇后をまつる聖母(しようも)神社,元寇千人塚などの史跡もある。勝本町北東岸の入江にはイルカパークがあり,野性のイルカを飼育している。釣客もまじえて,近年は観光客が多い。

→壱岐島(いきのしま)

執筆者:竹内 清文

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「壱岐」の意味・わかりやすい解説

壱岐

いき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「壱岐」の意味・わかりやすい解説

壱岐【いき】

→関連項目芦辺[町]|壱岐水道|石田[町]|勝本[町]|郷ノ浦[町]|長崎[県]|松浦氏

壱岐[市]【いき】

→関連項目壱岐

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

[日本酒・本格焼酎・泡盛]銘柄コレクション 「壱岐」の解説

いき【壱岐】

デジタル大辞泉プラス 「壱岐」の解説

壱岐

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

長崎県北部、

長崎県北部、 長崎県の壱岐

長崎県の壱岐