精選版 日本国語大辞典 「大同」の意味・読み・例文・類語

だい‐どう【大同】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① だいたい同じであること。

- [初出の実例]「此に善隣国宝集を引たは、前の官務の説に合せんためなり。其内に小異もあれども大同ぞ」(出典:史記抄(1477)一〇)

- [その他の文献]〔後漢書‐董卓伝〕

- ② 世の中が天地の大道と同化すること。天下が平和に栄えること。また、その世。

- [初出の実例]「嘉レ賓韻二小雅一、設レ席嘉二大同一」(出典:懐風藻(751)秋日於長王宅宴新羅客〈背奈王行文〉)

- 「又実に道を尊て少は行といへども、聖賢の跡のみ見て、其故をしらず、時・処・位の至善を弁へず、人情・時変に通ぜず。一流とはなるべきか、大同の基本ならず、これをなん浅とはいふべからむ」(出典:集義外書(1709)三)

- [その他の文献]〔礼記‐礼運〕

- ③ 多くの者が一つにまとまること。

- [初出の実例]「公正にして偏頗ならず、衆異を合せて大同となし」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉一二)

- ① だいたい同じであること。

- [ 2 ]

改訂新版 世界大百科事典 「大同」の意味・わかりやすい解説

大同 (だいどう)

Dà tóng

中国,華北地区,山西省北部の鉱工業都市。省直轄市だが雁北地区の行政機関所在地でもあり,大同県ほか6県を管轄する。人口153万(2000)。北は外長城線を境に内モンゴル自治区に接し,海河水系の永定河の上流である桑乾河(そうかんが)の支流の御河に沿う。周辺は中国有数の大炭田で,京包(北京~包頭),同蒲(大同~孟 ),大秦(大同~秦皇島)の3鉄路が通じる。歴史的都市でもあり,古来,北方の遊牧民族に対する防衛拠点で,軍事上の要地として知られていた。秦代平城県がおかれ,北魏の国都となったのち,唐代雲中県となり,雲州の州治があった。遼代大同県を分置,大同府の府治となり,西京がおかれた。元代雲中県を廃し,大同県に統一。元代大同路の治所,明代以降大同府治となった。この時代,モンゴルに対する防御線として,遼東,薊州などとともに九辺鎮の一つに数えられた。1949年に大同県の市街地を大同市とし,1954年大同・懐仁2県を合併して大仁県となったが,58年これを廃止,旧大同県は大同市域に編入された。ただし64年大同県は市から再び分離している。市域には炭鉱のほか,機械,化学,製薬材料,皮革等の工業が発達し,大型の火力発電所の増設が計画されている。文化財もきわめて多く,雲岡石窟は市の西16kmの武周山南麓にあり,東西1kmにわたって現存する53の洞窟内には5万をこえる仏像が残る。また観音堂,善化寺なども重要な歴史的建造物で,後者は遼・金時代の建築も残っている。

),大秦(大同~秦皇島)の3鉄路が通じる。歴史的都市でもあり,古来,北方の遊牧民族に対する防衛拠点で,軍事上の要地として知られていた。秦代平城県がおかれ,北魏の国都となったのち,唐代雲中県となり,雲州の州治があった。遼代大同県を分置,大同府の府治となり,西京がおかれた。元代雲中県を廃し,大同県に統一。元代大同路の治所,明代以降大同府治となった。この時代,モンゴルに対する防御線として,遼東,薊州などとともに九辺鎮の一つに数えられた。1949年に大同県の市街地を大同市とし,1954年大同・懐仁2県を合併して大仁県となったが,58年これを廃止,旧大同県は大同市域に編入された。ただし64年大同県は市から再び分離している。市域には炭鉱のほか,機械,化学,製薬材料,皮革等の工業が発達し,大型の火力発電所の増設が計画されている。文化財もきわめて多く,雲岡石窟は市の西16kmの武周山南麓にあり,東西1kmにわたって現存する53の洞窟内には5万をこえる仏像が残る。また観音堂,善化寺なども重要な歴史的建造物で,後者は遼・金時代の建築も残っている。

執筆者:河野 通博

平城遺跡

同市北郊にあった北魏の旧都。北魏は猗盧(いろ)の時(310-314年の代公時代)盛楽(内モンゴル自治区和林格爾)を北都,平城を南都とした。盛楽は漢の定襄郡成楽県城である。398年(天興1),拓跋珪が都を平城に定め,帝位に就いた。423年,拓跋燾(とう)が世祖太武帝となり,この時期に中国の北半を完全に平定した。439年(太延5)沮渠(そきよ)氏の北涼を攻め,その都,涼州の民を平城に移し,446年(太平真君7),長安を攻め,その技術者2000家を平城に移している。その後,献文帝は469年(皇興3)山東を征服し,同地の名望崔道固を平城の近くに住まわせた。この時,ともに移された人々のひとり蔣少游は機巧に秀で,平城および雲岡石窟などの築成に努力したと考えられる。

北魏の平城は現在の大同市街の北寄りにあり,1939年より原田淑人によって調査された。北魏の宮垣の双闕址は土壇だけが残り,玉河に近い建築址が北魏の宮殿址であろうと推定された。ここには,砂岩の礎石があり,付近から多くの瓦当や土器が出土した。なお70年には平城と関連があると思われる北魏の遺跡が2ヵ所発見されている。東側の遺跡からは,側面に雲竜,朱雀,魚をくわえた水鳥などを浮彫にした方形の石硯が出土し,西側の遺跡からは,鍍金銅製の高足坏やササン朝ペルシア風の植物や人物をあらわした銀碗が出土した。

執筆者:岡崎 敬

大同炭田

大同市内に鉱区がある。面積は約2200km2である。南東部は褶曲のため大きく湾曲し正断層が発達している。内帯部は地層の傾斜が一般に20度で断層が少ない。北西部は黄土層と玄武岩層が非常に厚く構造はいまだ明らかでない。夾炭層は石炭紀上部の太原層群,ジュラ紀中・下部の大同層群に介在し,とくに大同層群では30枚の炭層が確認され,その総炭厚は12.5~26mである。個々の炭層は互いに間隔13~20mをおいて分布し,炭厚の厚いものは5~6mに達する。炭質は歴青炭で良質の一般炭であり,埋蔵量は400億t以上といわれている。現在政府直轄の大同炭鉱をはじめ多くの地方炭鉱が稼行し,中国最大の炭田となっており,94年には国有の15炭鉱で3702万tの出炭をしている。中国は12億t(1994)の世界最大の産炭国であり,そのうち山西省で3億tを出炭している。

執筆者:大橋 脩作 大同付近は古くより〈石炭の海〉と称せられ,北魏の時代すでに採炭されたと伝えられる。下って元,明の時代にも採炭された記録が残る。しかし現在の鉱床を本格的に採炭しはじめたのは辛亥革命後の1911年以降のことである。日中戦争以前には保晋公司が所有していた大同炭田は,戦時になって満鉄に経営が依託されていた。39年12月蒙疆連合自治政府は大同煤鉱公司法を公布し,40年1月に設立(資本金4000万円),その経営に当たらせた。同公司は蒙疆政府(出資金2000万円),満鉄(出資金1000万円),華北開発株式会社(出資金1000万円)の出資による特殊法人である。華北開発株式会社は1938年日本政府の批准をえて設立され,総裁に賀屋興宣が就いた。その設立意見書には〈日中共存共栄の精神に基き,華北経済の開発を促進し,統合と調整をおこなうのを使命とする国策会社〉とあり,日本の〈国防資源〉確保のために設立されたものであった。また40年,石炭を販売する目的で蒙疆鉱産販売公司も設立された。日中戦争後,大同炭田は国民党政府に接収されたが,49年5月,人民解放軍により解放され,今日に至っている。

執筆者:須山 努

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大同」の意味・わかりやすい解説

大同

だいどう / タートン

中国、山西(さんせい)省北部の地級市。管轄下に同名の県もある。永定河(えいていが)の上流桑乾河(そうかんが)や、その支流御河(ぎょか)が黄土高原を侵食してつくる盆地(桑乾盆地、大同盆地)の北西部に位置する。4市轄区、7県を管轄する(2016年時点)。人口339万2000(2014)。市の北は万里の長城を境にして内モンゴル自治区と接する。

モンゴル高原の遊牧民族の産する皮革、羊毛などの物産の集積地として発展し、現在も北京(ペキン)、太原(たいげん)、内モンゴルをつなぐ京包線(北京―パオトウ)、同蒲(どうほ)線(大同―華山(かざん))の交差点にあるほか、京原線(北京―原平(げんへい))も通るなど、交通の中心地である。また、大同県には2006年開港の大同雲崗(うんこう)空港がある。中華人民共和国の成立以後は山西省の石炭生産の中心地となり、全国でも有数の産出量を誇る。優良な炭質と豊富な埋蔵量が特長で、世界最大の石炭取扱量を誇る秦皇島(しんこうとう)港との間に石炭輸送鉄道の大秦線も敷かれており、石炭輸送の拠点となっている。そのほか石炭関連工業や食品工業が発展しており、山西省第二の工業都市である。

[秋山元秀・編集部 2017年10月19日]

歴史

古来、北方遊牧民族と漢民族との接触地帯にある要衝の地で、漢民族の勢力が安定しているときは、中原(ちゅうげん)や華北の地を守る最前線の拠点となったが、国内が乱れると、まず北方民族が侵入し、彼らの拠点をつくる地となった。この性格を示すように、万里の長城も大同の北を走る外長城と別に、南にもう1本、内長城(前者を辺墻(へんしょう)、後者を次墻(じしょう)とも称する)が築かれている。

漢代には辺縁の雁門(がんもん)郡に属し平城(へいじょう)県が置かれた。しかし後漢(ごかん)末に国内が乱れると、北方民族の一つである鮮卑(せんぴ)の占拠するところとなり、晋(しん)の永嘉(えいか)年間(307~312)に鮮卑の一部族である拓跋(たくばつ)部がここに南方侵入の拠点をつくってしだいに勢力を拡大した。やがて国名を魏(ぎ)(北魏)とし、盛楽(せいらく)(現在の内モンゴル自治区ホリンゴル付近)を北都、平城を南都として華北一帯の諸部族国家を併合し、398年平城を国都(代都)と定め、他地方から多くの住民を移住させ付近の開発に努めた。以後、孝文帝が494年に洛陽(らくよう)へ都を移すまで、中国北部の政治の中心地であった。その後もしばしば南下を図る北方異民族の跳梁(ちょうりょう)する地となり、とくに北京に都が置かれた時代には西北防御の要(かなめ)であった。明(みん)代には大同五衛などの軍事施設が設けられて、大同はその中心となり、前述の二重構造の長城が築かれたのもこのころである。市街も明代に増築され強固な城壁に囲まれている。

北魏の都であったとき、市の西、武周(ぶしゅう)山の山麓に開削された雲崗石窟(せっくつ)は、中国三大石窟の一つとして有名で、2001年世界遺産の文化遺産に登録された(世界文化遺産)。そのほか遼(りょう)・金(きん)時代の華厳宗(けごんしゅう)の中心であった華厳寺、唐代創建の善化寺、北魏時代に建てられた懸空(けんくう)寺などがある。

[秋山元秀 2017年10月19日]

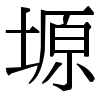

普及版 字通 「大同」の読み・字形・画数・意味

【大同】だいどう

の行はるるや、天下を

の行はるるや、天下を と爲し、賢を

と爲し、賢を び能に與(くみ)し、信を

び能に與(くみ)し、信を じ睦を修む。故に人は獨り其の親を親とせず、獨り其の子を子とせず。~謀閉ぢて興らず、盜竊亂

じ睦を修む。故に人は獨り其の親を親とせず、獨り其の子を子とせず。~謀閉ぢて興らず、盜竊亂 も作(おこ)らず。~是れを大同と謂ふ。

も作(おこ)らず。~是れを大同と謂ふ。字通「大」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本の元号がわかる事典 「大同」の解説

だいどう【大同】

百科事典マイペディア 「大同」の意味・わかりやすい解説

大同【だいどう】

→関連項目炭田

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「大同」の解説

大同

だいどう

Dàtóng

漢代以来,平城と呼ばれた。4世紀末に北魏 (ほくぎ) の道武帝がここに都して以後,約100年間,北魏の首都となった。五代の後晋 (こうしん) の時代に燕雲 (えんうん) 十六州の1つとして遼 (りよう) の領有に帰してから金代にかけて大同県が置かれ,西京大同府と呼ばれた。元代には大同路の治所となり,明・清代に大同府となったが,明代は北辺防衛の軍事都市として発達した。雲崗の石窟寺院はその西郊にある。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「大同」の解説

大同 だいどう

享保(きょうほう)16年生まれ。浄土真宗。僧樸にまなび,道心ふかく,その行儀は真宗律とよばれる。本願寺派の筑前(ちくぜん)(福岡県)教法寺の住職となり,筑前学派をきずく。詩文をよくし,亀井南冥(なんめい)らとまじわった。天明6年4月死去。56歳。筑前出身。号は玄澥。著作に「陳善院僧樸年譜」「玄澥余稿」など。

世界大百科事典(旧版)内の大同の言及

【元号】より

…

[改元の理由]

改元の理由としては,代始,祥瑞,災異による場合のほか,讖緯説(しんいせつ)に基づく辛酉(しんゆう)および甲子(かつし)の年の改元が挙げられる。代始改元は,孝徳天皇の即位の直後に大化の年号を定めたのに始まり,奈良時代には即位と同時に改元が行われた場合が少なくないが,平安時代からは806年の平城天皇の大同の改元の場合を除き,皇位継承の年に先帝の年号を改めるのは非礼であるとしてこれを避け,翌年に改元するのを原則とするようになった。次に祥瑞改元は,祥瑞を天意のあらわれとみて改元するもので,大化6年(650)2月穴門(長門)国司より白雉が献ぜられたので白雉と改元したのを初めとして平安時代にかけて行われ,とくに奈良時代には代始改元にもその半面に祥瑞改元の意味をもった場合が少なくない。…

【公私】より

…《呂氏春秋》孝行)。このような公志向の極点が〈大同〉というユートピア幻想であろう。大同の世は後世,しばしば革命の原動力になったが,そこでは〈天下を公と為(な)す〉がゆえに,人は自分の親や子だけを大事にせず,不幸な人々に援助の手をさしのべ,財貨も私蔵しないし,労力も自分のためだけに使わないという(《礼記》礼運篇)。…

【大同思想】より

…中国の一種のユートピア思想。〈大同〉とは,儒家の経典の一つである《礼記(らいき)》礼運篇に見えることば。孔子は,遠い古代には〈大道〉(すぐれた道徳)が行われていて天下は公有のものであったとされて,公平で平和な共産的理想社会を描き,それに反し,今日は〈大道〉がすでに隠れて,天下は一家の私有となり,私利私欲の横行する混乱した社会になったと嘆いている。…

※「大同」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...