精選版 日本国語大辞典 「中華人民共和国」の意味・読み・例文・類語

ちゅうか‐じんみんきょうわこくチュウクヮ‥【中華人民共和国】

- ユーラシア大陸の東部にある人民共和国。東部はやや湿潤な平野からなり、内陸部は乾燥気候で、山地・高原・盆地が多い。大多数を占める漢民族のほか、五五の少数民族からなる多民族国家。北京・上海・天津の三直轄市と、二二省、五自治区、二特別行政区(香港・マカオ)に分かれる。中国国民党との内戦に勝利を得た中国共産党の全国統一により一九四九年一〇月、毛沢東を主席として成立。首都北京。中国。

改訂新版 世界大百科事典 「中華人民共和国」の意味・わかりやすい解説

中華人民共和国 (ちゅうかじんみんきょうわこく)

Zhōng huá rén mín gòng hé guó

基本情報

正式名称=中華人民共和国People's Republic of China

面積=960万km2

人口(2010)=13億4735万人(台湾・香港・澳門を除く)

首都=北京Beijing(日本との時差=-1時間)

主要言語=中国語(漢語)

通貨=元Yuan

概況

建国

1949年10月1日,北京(当時は北平と呼ばれた)の天安門楼上で,中国共産党主席毛沢東は,中華人民共和国の成立を高らかに宣言した。これによって,台湾および金門,馬祖など若干の島嶼(とうしよ)をのぞき,中国大陸に真の統一国家が実現し,この日はこれ以後,建国記念日,すなわち国慶節として国家の記念日に指定された。

中華人民共和国は,首都を北京に置く。国旗は,赤地に五つの星をあしらった〈五星紅旗〉である。五つの星は,共産党と労働者,農民,小資産階級,民族資本家を表す。国歌は,田漢作詞,聶耳(じようじ)作曲の《義勇軍行進曲》である。一時期,毛沢東と中国共産党を称えた《東方紅》が,事実上,準国歌のような扱いをうけたこともあるが,文化大革命(以下,文革と簡称)の収束とともにそのようなことはなくなった。国章は,上空に五つの星が輝く天安門を,歯車と穀物の穂がとりかこむ図案である。

中華人民共和国の誕生によって,中国は,アヘン戦争以来,100年余にわたってつづいた半封建・半植民地状態に終止符を打った。国内的には,それは,長期にわたる分裂と内戦が終りを告げたことを意味した。国際的にみれば,それは,過去1世紀間にわたって帝国主義列強の植民地政策の餌食とされてきた東方の大国が,そのくびきを脱して立ち上がったことを意味した。

中華人民共和国の成立は,おなじように帝国主義国の植民地政策の下に苦しむ第三世界の被抑圧民族と人民にとって,大きな励ましとなった。同時に,地球の人口の6分の1を占める大国で,中国共産党によって指導された社会主義革命が成功したことによって,社会主義と資本主義の勢力バランスを根本的に前者に有利に変えた。その後の時間の経過のなかで,中国の内部にも,中国をとりまく国際環境にもさまざまな曲折があったが,中華人民共和国の成立が当初においてもった世界史的意義の大きさに変りはない。

国土

中華人民共和国の陸地総面積は約960万km2で,日本のおよそ26倍,地球の陸地総面積のおよそ15分の1を占め,ロシア連邦,カナダにつぐ世界第3位の広さを誇っている。アジア大陸の東部,太平洋の西岸に位置し,東南部は海洋に面し,西北部はアジア内陸に深く切れ込んでいる。国土の南北の距離は5500kmで緯度差にして49度あまり,東西の距離は5200kmで,経度差にして60度あまりに達する。国土のこの広大さが,きわめて変化に富んだ自然的,社会的様相を生み出している。その陸地国境線は2万kmを超え,東北部は朝鮮民主主義人民共和国,北部はロシア,モンゴル,西部はカザフスタン,キルギスタン,タジキスタン,西南部はアフガニスタン,パキスタン,インド,ネパール,ブータン,ミャンマー(ビルマ),ラオス,南部はベトナムの,14ヵ国と国境を接している。また東南部は,北から南へかけて渤海,黄海,東シナ海(東海),南シナ海(南海)などの海洋に面して1万8000kmにおよぶ海岸線がのび,大小5000を超える島嶼をかかえて複雑な様相を呈している。海を隔てて日本,フィリピン,ブルネイ,マレーシアなどと相対している。

広大な国土は,地勢的には,西から東へ段階的に低下する三つの段階に分かれる。西の青蔵(青海,チベット)高原がもっとも高く,標高4000m以上の第1段階を形成し,ネパールおよびインドとの国境線となっているヒマラヤ山脈の主脈は標高6000mを超える。青蔵高原以北および以東で,大興安嶺から太行山脈をへて雲貴高原東端に達する線の西側,この中部のY字型の地域は大部分が標高1000~2000mの高原や盆地からなり,第2段階を形成する。そのさらに東部は標高500m以下の丘陵と平原地帯(第3段階)で,その端は海底にのびて大陸棚となっている。

気候的には,熱帯,亜熱帯,温帯,寒帯などの気候帯をふくみ,熱帯,亜熱帯,温帯が70%を占めているが,高度差による気温の差が大きく,気象条件はきびしい。海に近い東部および南部は海洋性気候で,降水量も多く湿潤だが,西部にいくにしたがって大陸性気候となり,降水量も少なく,乾燥している。くわえて,国土の69%は山岳・高原・丘陵地帯で,盆地・平野部は31%を占めるにすぎない。とりわけ,森林被覆面積は土地総面積の12.7%で,国土のかなりの部分で砂漠化がすすんでおり,ひとたび大雨が降れば,濁流が上流の土砂を大量に押し流す。全国土の46%にあたる広大な土地で農業,林業,牧畜業が可能とされるが,耕地総面積は9900万haあまりで,人口1人当り耕地面積は約10a弱ときわめて少なく,世界平均の3分の1に満たない。

このように,自然条件はきわめてきびしいものがあるが,そのかわり資源は豊富で,将来性に恵まれている。鉄鉱資源は推定埋蔵量440億t,上述の第2,3段階に広く分布している。ただし,鉄の含有量は30%前後と低い。石炭は,旧ソ連についで世界第2位の埋蔵量(1兆4250億t)を誇るが,分布地域の60%が華北に集中していて,輸送が問題になる。石油は,東北,華北,西北などのほかに,渤海から南シナ海にかけての大陸棚などに豊富な油田が探査され,開発がすすんでいるが,重質油が中心であるのが難点である。天然ガスは,四川省に集中している。

このほか,地球上で知られている140種類あまりの有用鉱物資源はすべて中国にあるといわれ,マンガン,アルミニウム,スズ,モリブデン,鉛,亜鉛,タングステン,アンチモン,希土類元素,リチウム,マグネシウム,銅,ニッケルなど,埋蔵量で世界のトップクラスを占めるものが多い。

動植物資源では,高等植物3万2000種あまり,鳥類約1170種,哺乳動物400余種,両生類420余種といわれるが,ジャイアントパンダ(熊猫)や金糸猴,揚子江イルカのような貴重なものにこと欠かない。

水資源は,長江(揚子江。全長6300km),黄河(全長5464km)の二大河川をはじめ,100km2以上の流域をもつ川が5万本,1km2を超える湖が2800余あり,数字の上では豊かだが,自然的立地条件からその開発は必ずしも容易ではない。43万km2にも達する大陸棚は海産物の宝庫である。

行政区

23省,5自治区,4直轄市が,省クラスの一級行政区である。23省は,黒竜江省,吉林省,遼寧省,河北省,山東省,山西省,陝西省,甘粛省,青海省,江蘇省,安徽省,河南省,浙江省,江西省,湖北省,湖南省,四川省,福建省,広東省,貴州省,雲南省,海南省(1988年省に昇格),台湾省の各省。5自治区は,内モンゴル(蒙古)自治区,寧夏回族自治区,新疆ウイグル(維吾爾)自治区,チベット(西蔵)自治区,広西チワン(壮)族自治区。4直轄市は,北京市,天津市,上海市,重慶市(1997年昇格)。その下が地区クラスの二級行政区で,地区,自治州,盟,市などがあり,その下が県クラスの三級行政区で,県,自治県,旗,自治旗,などがあり,二級行政区の市の直轄区も同格である。自治区,自治州,自治県,自治旗などでは,立法権を含めた少数民族の自治権が保障されていて,一定の優遇政策がとられている。県クラスの行政区は,1996年末現在で2142ある(県級市を含む)。

なお,1997年7月にイギリスから返還された香港は特別行政区とされており,〈一国両制(一国家二制度)〉という位置づけのもとに統治されることとなった。また,澳門(マカオ)も1999年にポルトガルから返還された。

民族,人口

現代中国は,56の民族からなる多民族国家である。漢民族が全人口の92%に迫り,その他の55の民族が約8%を占めている。これらを一括して少数民族と呼ぶが,なかにはチワン族のように人口1550万余に達するものもおり,人口100万を超えるものは,ウイグル族,イ(彝)族,ミヤオ(苗)族,チベット族,満族(満州族)など,全部で18民族ある(1990)。少数民族は,主として新疆,青海,雲南,広西などの辺境地域に住み,その居住分布は全国土の60%に達する。建国後,政府は大漢族主義を排し,自治区を認めて優遇政策をとるなど,民族団結の方針を推進してきたが,不毛な土地に広く分散し,経済的にも文化的にも後れた少数民族社会を改革するにはともすれば無理がともない,漢民族幹部と少数民族の摩擦は少なくない。そこで,少数民族自身の幹部を育てるため,中央と地方に民族学院が設置されているほか,いくつかの重点大学には特別に民族クラスが設けられている。少数民族のなかには,満州族のように漢民族のなかに融け込んで区別がつかなくなったものもいるが,大多数はなおそれぞれの特色を保っている。

全国の総人口は,1990年7月の全国人口調査によれば,台湾,香港(ホンコン),澳門(マカオ)などを除いて,11億3051万である。建国当時が推定5億4800万,53年の第1回人口調査で5億8796万,82年に10億0800万であったから,40年間でほぼ倍増したわけである。その結果,52年には人口1人当りの耕地面積が18.6aあったものが,81年にはその半分の9.9a弱に減少した。この間,食糧総生産額は3278億斤から6500億斤へと倍増したにもかかわらず,人口1人当りの平均にすれば570斤から652斤へと微増したにすぎない。96年には約12億2400万人に及んでいるが,世界総人口の約5分の1を占める12億という人口の重圧がどれほどのものか,これだけで明らかである。

人口問題に対しては,建国初期に有名な経済学者の馬寅初(1882-1982)が〈新人口論〉(1957)などを書いて放漫な人口政策に警鐘を鳴らしたが,彼は〈反社会主義〉のレッテルをはられて北京大学教授の地位を追われた。それ以後,人口問題はタブーとなり,晩婚や産児制限は提唱されたが,抜本的対策はとられず,毎年1.5%から2.7%といった高い自然増加率のままに放置され,今日の結果を生んだ。馬は79年に名誉回復され,〈一人っ子政策〉が開始された。〈四つの現代化〉を目指す鄧小平体制は,今世紀末の人口を12億におさえようとしているが,それでも1人当り耕地面積は2割ちかく減少するし,そのためには自然増加率を0.95%以下におさえねばならない。人口問題こそは,現代中国の行方を占う最も重要な鍵の一つとなっている。

言語,宗教

漢民族の言語である漢語を主要言語とするが,各少数民族は原則としてそれぞれに独自の言語をもつ。

漢語には多くの方言があり,大別して八大系統に分かれる。すなわち,北方語(北方,西南各省),呉語(上海,江蘇,浙江),湘語(湖南),贛(かん)語(江西),客家(ハツカ)語(広東,広西,福建,江西),粤(えつ)語(広東,広西),閩南(びんなん)語(福建南部),閩北語(福建北部)などであるが,これらの間で相互の対話は不可能であり,それぞれの系統の内部の相違も大きい。そこで,現代北京語の発音を標準音とし,北方語を基礎とし,典型的な現代白話文の作品を文法規範とする全国共通語(これを〈普通話〉という。われわれが普通に中国語といっているのが,これである)の普及が,マス・メディアや教育の場を通じてはかられており,全国どこでも原則として通用する。漢語を表記する漢字についても,そのあまりに煩瑣(はんさ)なのをきらって簡略化がはかられ,いわゆる簡体字が使用されている。

→中国語

少数民族のうち,モンゴル族,チベット族,ウイグル族,朝鮮族,タイ(溙)族,カザフ(ハザフ,哈薩克)族などは独自の文字をもつが,文字をもたない少数民族には,ローマ字母による表記法が考案されつつある。

〈信仰の自由〉をうたった憲法の下で,個人の宗教信仰はたてまえとして認められているが,宗教活動以外の場での布教・伝道は認められておらず,宗教団体はすべて国務院宗教局の統轄下におかれるなど,きびしい制限が加えられている。83年3月付の中国共産党中央の文件によれば,その時点で,全国の各種宗教聖職者は総数5万9000余人で,うちイスラム教神職者が2万人余りでもっとも多く,ついで仏教の僧・尼とラマ教(チベット仏教)僧2万7000余人,キリスト教の牧師9300余人,道教の道士・道姑2600余人となっている。また,信者は,イスラム教が1000万人,キリスト教6万人とあり,チベット族,モンゴル族,タイ族はすべてラマ教を信じており,仏教や道教は漢族の間に一定の影響があることを認めている。文革中の徹底弾圧(ただし,イスラム教だけは例外)から立ち直って,80年代に入って宗教活動は,制限されたなかで正常化した。

政治

国家機構

国家機構は,国家権力機関,行政機関,司法機関の3本の柱からなり,国軍として人民解放軍がある。

国家の最高権力機関は全国人民代表大会(以下,全人代と簡称)で,立法権を行使するほか,行政,司法機関,および中央軍事委員会の主要な人事を決定するとともにその活動を監督し,国家予算を審議し,その執行を監督する。

最高の行政機関は中央人民政府,すなわち国務院であるが,82年12月に制定された憲法によると,国務院は,全人代で選ばれた国家主席がまず国務院総理を指名し,国務院総理が副総理および国務院の各部局の責任者を指名するという2段階の手続き(2段階とも,全人代が承認を与える)をへて組織されることになっている。省クラス,県クラス,郷クラスの各行政段階にはそれぞれ人民代表大会および人民政府が組織され,80年より県クラス以下の人民代表は満18歳以上の公民によって直接選挙されることになった。省クラス以上の人民代表は,1級下の人民代表大会によって選ばれる。

司法機関は,人民法院および人民検察院で,前者は,最高人民法院以下,高級,中級,基層の4級からなり,後者もこれに対応して,最高人民検察院以下,省,地区,県の人民検察院がある。司法機関には,このほか警察機能を果たす公安部門があるが,これは国務院に属する。83年には,さらにスパイ・反革命活動取締りを目的とした国家安全部が公安部とならんで設置された。

人民解放軍は,国家主席の統率下におかれたり(1954年憲法),中共中央委員会主席の統率下におかれたりして(1975年憲法,78年憲法),〈党〉の軍隊と国軍という二重の性格をもっていたが,82年憲法では,全人代の任命する中央軍事委員会主席の統率のもとにおかれることとなり,名実ともに国軍への脱皮の方向を明らかにした。

以上のような国家機関を縦軸とすれば,横軸に工業,農業をはじめとする生産組織,文化・教育組織などの社会組織が配列され,それらのからみがすなわち現代中国の政治ということになるわけだが,その場合,機関や組織のすみずみにはりついて,これを動かしているのは,いうまでもなく中国共産党である。そこで,政治の質を問うためには,国家機関や社会組織と〈党〉との関係を問題とせざるをえなくなる。

中国共産党の指導

中華人民共和国は,中国共産党(中共)の指導する長期にわたる武装闘争の結果,〈労働者階級の指導する,労農同盟を基礎とする人民民主独裁の国家〉(毛沢東〈人民民主独裁を論ず〉)として誕生した。それ以来,労働者階級の前衛たる中共がこの国家を指導することは,いわば国是として憲法に書かれ,〈党〉は国家機関や社会組織のすみずみにまで根を張り,そこに二重構造が生まれた。

初めのうち,中共とその指導者たちが長期にわたる革命闘争の過程で民衆の間に打ち立てた威信は絶大なものがあったので,〈党〉の指導は比較的容易に受け入れられた。そうした大衆的威信に支えられた強力な〈党〉の統一された指導なしに,荒廃しきった大国を50年代の前半にみられるように急速に復興することは,ほとんど不可能であったろう。

しかしながら,〈党〉が事実上,機関や組織のすべてを切りまわすこうした二重構造が,請負主義やひきまわしなど,〈党〉の独善性を生み出しやすいのは,一般的にいってもいわば常識のことに属する。くわえて,中共の場合,党員の質の問題が,一種悲劇的にからんでいた。建国当初の党員数はおよそ450万人であったが,その多くが字のまったく読めない,あるいは少ししか読めない農民であった。戦場で銃を取っては勇敢な革命戦士である彼らだが,国家機関や社会組織を機能的に動かしていくだけの知識や視野の広さを身につけてはいなかった。こうした点からも,〈党〉の〈指導〉はいたるところで硬直化し,命令主義が発生した。

党による指導の危機

中共が二重構造のこうした危機(すなわち〈党〉の指導の危機)に気がつき,真剣にこれを克服しようと考えたのは,50年代のなかば,毛沢東が〈百花斉放・百家争鳴〉を提唱して知識人に対する自由化政策を打ち出し,民主党派にたいして〈長期共存,相互監督〉を呼びかけた(いずれも1956)時期のことであったと思える。毛沢東は,〈いったい一つの党がよいか,いくつかの党がよいか。どうやら,いくつかの党があったほうがよいようである。これまでもそうであったし,これからもそうであろうが,つまり長期共存,相互監督でいくのである〉(〈十大関係を論ず〉1956)と述べた。こうした文脈のうえで,57年4月,中共が,主観主義,セクト主義,官僚主義克服のための整風運動を起こし,党外知識人や民主党派に〈援助〉を求めたとき,〈援助〉を求めたほうも,〈援助〉のため中共に批判を寄せたほうも,その態度は真摯であった。のちに書かれた多くの回想によってみるに,このとき党内外の知識人は,機関や組織のあらゆる単位で中共の欠点を指摘することこそ中共に対する真の支持の表明だと真剣に考え,徹夜で論点をまとめた,という。当時の中共の威信は,それほどまでに高かったのである。

党内外知識人から寄せられた批判は,中共党官僚が〈党の天下〉という独善的考え方に毒されていることを鋭くつき,〈しろうとがくろうとを指導すべきではない〉として党官僚の無能を批判するなど,きびしいものであった。それらは,中共にとって耳に痛い批判であったし,なかには〈批判〉に名を借りた党攻撃があったことも避けえない事実であったろうが,中共の側からいえば,〈党〉はこのとき,不断に大衆の批判に身をさらすことで自己の血液の新陳代謝をはかり,指導の活性を保持しつづける契機をたしかにつかみかけたのである。中共はこのとき,党員のサラリーを党外大衆より一段下げるとか,国家機関や社会組織における党員の割合を3分の1以下におさえるとか,〈党〉の特権化を防ぐ具体的処置を講ずべきであったろう。

ところが,57年6月,中共は突如として〈反右派闘争〉に転じ,〈党〉に批判的意見を出した党内外の大量の知識人に対して,反革命分子とほとんど同義語で,しかも事実証明の要らない〈右派分子〉なるレッテルをはって,社会的にこれを葬ったのである。きっかけとなった論文〈事態は変化しつつある〉を書いたのは毛沢東であったが,ともかくこれ以後,中共は,〈党〉外から栄養を吸収する道をみずから閉ざしてしまい,行政機関や社会組織は上から下まで事実上〈党〉の単一支配と化し,〈党〉のやり方に〈党〉外から文句をつける〈正直者〉は姿を消した。とりわけ,文革で提起された〈一元化指導〉は,こうした単一支配をこそ理想とするもので,建前としての二重構造すら失われ,機関や組織は完全に毛穴をふさがれた。

文革収束後は,こうした歴史(とりわけ文革)の反省から〈党政分離〉が叫ばれ,65年以来停止されていた中共と民主党派との協議機関である政治協商会議も再開された(1978)。末端単位では,科学研究所の研究室主任とか工場の現場主任などに党外の人間が選挙で選ばれることも,一部にはみられるようになったし,憲法には,〈いかなる個人や組織といえども,憲法ないし法律を超えた特権を有することは認められない〉(第5条)の一句が書き加えられた。けれども,約50年にわたって構造的に体制と化してしまったものを改めるには,〈党〉が強制をともなったいくつかの処置をみずからに施す以外にはないようにみえる。建国からほぼ半世紀,〈党〉が国家の安定と指導の上で果たしてきた役割は決定的で,それはだれしも認めるところだが,〈党〉の全一支配が生み出す動脈硬化の現象もまたきびしい。

政治過程

現代中国の政治過程は,政治路線のせめぎ合いの位相から,これを,第1期(1949-56),第2期(1957-65),第3期(1966-76),第4期(1977以降)の4期に区分してみることが可能である。第1~3期は,毛沢東の強烈なインパクトによってその全過程が染められたという意味で,これを〈毛沢東時代〉と呼ぶこともできよう。それぞれの時期に,いくつかのより小さい政治過程のサイクルがみられるのは,いうまでもない。

(1)第1期(1949-56) この時期は,52年までの国民経済回復期と,53年に始まった第1次5ヵ年計画の時期の二つの小サイクルからなるが,全体として新しい国づくりの高揚した気分が人々の間で持続しており,中共指導部で生じた政策上の分岐も党内に亀裂を生じるまでにはいたらず,貧しいなかにも精神的に張りのある一時期であった。

建国直後に中共が直面した課題のきびしさは,製鉄能力がわずかに10万t,産業労働者300万人,文盲率80%などの数字に端的に示されている。中共は,荒廃した国民経済を回復させるのに,官僚資本の没収と土地改革を2本の柱としたが,汚職,贈賄,脱税などに反対する大衆的摘発運動(三反五反運動,1951-52)を起こして,新国家建設における大衆闘争のパターンをつくった。

第1次5ヵ年計画(1953-57)に入ると,農業協同化をめぐって,中共指導部内に先鋭な対立があらわれた。土地改革は3億の農民に土地をもたらしたが,それらの農民は農具や役畜さえろくに持たない貧農の群れであった。そこで,集団化は,社会主義のたてまえからだけでなく,現実にそれらの農民が生きていくための唯一の出路であったが,問題はそのテンポにあった。貧農を組織して中農を強引に協同化の道にひきこみ,富農を孤立させる階級路線を一気に突っ走るか,生産用具や生産技術で優位にある富農や中農の存在を制限しつつ認めて生産を確保しながら,条件を整えつつ迂回作戦をとって集団化をすすめるか,である。集団化は具体的には,単独経営の基礎の上に共同労働を組織する互助組(第1段階),土地の出資と統一経営を内容とする初級農業生産協同組合(第2段階),土地および主要生産手段を集団化した高級農業生産協同組合(第3段階)の三つのステップを踏んで行われたが,53年に本格的に始まった集団化が,55年の冬には第2段階を実現し,翌56年冬には第3段階を実現したというのだから,いかにそのテンポが速かったかがわかる。これは,急進路線に立つ毛沢東の強力な指導なしには不可能なことであった。

こうしたなかで,55年の上半期には,急ぎすぎた集団化のひずみを是正するため,中共中央は劉少奇の指導下に〈停止,縮小,整理〉の方針をとって集団化にブレーキをかけ,約3分の1にあたる20万の初級協同組合を解散させた。その直後,毛沢東は党の高級幹部を集めた会議で,〈全国の農村で新しい社会主義的大衆運動がいまや高まりを迎えようとしている。ところが,わが一部の同志ときたら,纏足(てんそく)女よろしくよちよち歩き,ほかの人の歩くのが速い,速いと文句ばかりいっている〉と,口ぎたなくこれをののしった。毛沢東が事態を押し切ったことは,上述の集団化のテンポが示しているが,ここに鋭くあらわれた毛沢東と劉少奇の対立は,そのまま文革まで続くことになる。いうまでもなく,その対立は単なる権力欲をめぐるそれではなく,社会主義への移行にあたって,人々の革命的意気込みに力点をおくか,経済条件の成熟をふまえつつ事を運ぶか,二つの考え方の対立・分岐であった。むろん毛沢東とて,経済的土台を無視するはずはないが,全体としていえば,彼は革命精神をことさらに強調することによって,現実を重んじる劉少奇的なものを対立面に引き出してきたように思える。そのような毛沢東がイデオロギー領域の闘争を重視したのは当然であって,第1期においては,映画《武訓伝》批判(1951),《紅楼夢研究》をめぐるブルジョア観念論批判(《紅楼夢研究》批判),および胡適思想批判(1954),胡風批判(1955)など,一連の思想批判運動をみずから発動したが,イデオロギー面では人々はよりスムーズに毛沢東の急進政策に同調したようにみえる。

56年9月に開かれた中共第8回全国代表大会(以下,この種の大会は8全大会というふうに略称)は第1期を総括するものであったが,そこでは上述のような対立も深刻化したようにはみえず,劉少奇の大会報告は,第1次5ヵ年計画の完遂をたたえ,中国が今や社会主義への過渡期に入ったことを告げた。ただ,劉少奇の報告が,国内における階級闘争の存在を認めつつも,〈社会主義と資本主義のあいだの,だれがだれにうち勝つかという問題はすでに解決され〉〈革命の嵐の時期がすでにすぎさり,新しい生産関係がうち立てられた〉とし,今後の課題は,〈完備した法制〉で〈社会の生産力の順調な発展をまもる〉ことだと述べているあたりに,近代化された国家運営への期待を明確に読みとることができる。報告はさらに,〈三つの5ヵ年計画のあいだに,ひとつの完全な工業体系をだいたいつくりあげる〉との展望をも述べているが,思うにこの段階で,中共の大多数の幹部は,ソ連をモデルに,社会主義的近代国家への脱皮をイメージしていたのである。さらに,鄧小平の規約改正報告が,おりからのスターリン批判の潮流に乗ったかたちで〈個人崇拝〉反対を強調し,改正された党規約から〈毛沢東思想〉という用語をすべて削除するなど,ようやく顕在化しつつあった毛沢東の家父長的独断専行に歯止めをかけようとしたあとが明らかである。毛沢東自身は,開会の挨拶で,党員に対する激励を一般的に述べたにとどまった。

(2)第2期(1957-65) この時期に入ると,毛沢東の考える過渡期社会(社会主義社会)のイメージがしだいに鮮明になるが,それは,いくつかの基本的な方向で8全大会の路線と真っ向から対立するものであった。8全大会の〈法〉に対して,毛沢東は〈大衆運動〉を対置した。8全大会の重工業中心論に対して,毛沢東は農業基礎論を対置した。8全大会の穏歩前進路線に対して,毛沢東は〈大躍進〉路線を対置した。8全大会の科学技術近代化論に対して,毛沢東は〈土法〉を対置した。

第2期は,62年1月の中共中央工作拡大会議を結節点として,二つのサイクルからなる。〈百花斉放・百家争鳴〉の自由化政策のあとにつづいた〈反右派闘争〉が,毛沢東の強力な指導によるものであることは,先に述べたとおりだが,この〈闘争〉の効果として,党外の批判,とりわけ知識人の批判を一掃したこととともに,〈右〉をタブー視する極〈左〉的雰囲気を党内外に大衆的に作ったことが重要であった。この思想的引き締めをうけて,中共8全大会第2回会議(1958年5月)では,〈大いに意気込み,つねに高い目標を目ざし,多く,速く,りっぱに,むだなく社会主義を建設しよう〉という,いわゆる〈総路線〉が打ち出され,中共はこれより国民経済の〈大躍進〉政策に転ずることになるが,それはすぐ1年まえの党大会で出された〈積極的,かつ当をえた確実な〉(劉少奇報告)発展速度とは正反対の急進政策であった。毛沢東は,わずか1年余りで党を自分の考える方向に引きもどしたのである。

〈大躍進〉のなかでは,大衆の自覚や創意,積極性などが至上文句となり,あらゆる分野で驚異的に高い目標が掲げられた。その象徴は大衆的製鉄運動で,〈土法〉(在来の技術・方法。外国から入ってきたものは,〈洋法〉)による小型高炉が全国いたるところに作られ,その火が中国の空を焦がした。また,農業では,58年の夏から翌年の春にかけてのわずか半年間に,全国に74万余りあった高級農業生産協同組合(平均160戸)が2万4000余りの人民公社(平均5000戸)に改組され,〈政社合一〉の新しい権力機構は,共産主義の入口にあるものとされた。かくして,〈総路線〉〈大躍進〉〈人民公社〉の〈三本の赤旗〉が,中国を社会主義から共産主義へ導く方向として確定され,毛沢東の過渡期社会のイメージがまとまった像を結んだ。空前の大衆的高揚のなかで,〈土法〉,幹部と技術者と労働者の〈三結合〉,幹部の労働参加,教育と生産労働の参加など,独特の考え方がつぎつぎと誕生したが,これらはのちに文革のなかで,より煮つめたかたちで再登場することになる。

しかし,大躍進政策は破綻した。大量の人力,物力を投じて〈土法〉で作られた品質の悪い鉄はほとんど使いものにならず,躍進の根拠とされた生産統計には,下部からの報告の過程で天文学的な水増しがなされていた。組織化を急ぎすぎた人民公社は,杜撰(ずさん)な管理や命令主義のため,生産意欲が極度に低下した。こうした失政を批判した彭徳懐(ほうとくかい)は,毛沢東によって反党分子とされ,国防部長の地位を追われるが(1959年8月,廬山会議),現実は,政治決議によって変えることはできない。くわえて,59年からは3年連続の記録的な自然災害に見舞われ,そこへ,中ソ対立によるソ連の技術援助全面打ち切り(1960年7月)が追打ちをかけ,ついに大量の餓死者(1000万人以上と推定する説もある)を出すにいたった。

かくして,61年に入ると,劉少奇を中心に〈調整,強化,充実,向上〉の調整政策がとられ,〈農業工作六十条〉〈工鉱企業工作七十条〉〈高等教育工作六十条〉など,各分野にわたって新政策がまとめられたが,その内容は,8全大会の路線に立ちもどり,経済法則にのっとって穏歩前進しようとするもので,農村では,個人経営や生産請負制も認められるようになった。中央工作拡大会議(7000人大会ともいわれる。1962年1月)では,劉少奇が,国民経済破綻の原因を〈天災三分,人災七分〉として総括して公然と毛沢東を批判し,毛沢東も一定の自己批判を行った。

ところが,その年の9月,中共第8期中央委員会第10回全体会議(10中全会)で,毛沢東は,〈絶対に階級闘争を忘れてはならない〉と呼びかけて,反撃に転じ,ここに第2サイクルが始まる。毛沢東はこの会議で,社会主義の全歴史段階を通じて階級闘争が存在する,という考え方を提起したが,これがのちの文革の理論上の伏線となった。

毛沢東は,自分のこの考え方を国内に定着させるため,次の二つの方向から世論準備を行った。第1に,63年に入って本格化した中ソ公開論争を通じて,反修正主義の思想を党内に植えつけることである(中ソ論争)。国内政策での対立にもかかわらず,対ソ共(ソ連邦共産党)批判に関するかぎり,毛沢東と劉少奇はじめその他の指導者との間が,50年代の反スターリン批判以来一致していたのは,ソ連の大国主義的やり口に対する民族主義的反感が根底にあったように思える。第2に,ラオス,ベトナムをはじめ第三世界人民に対する支援を強力に打ち出すことで,世界革命の観点を国内で明確化することである。

こうして,思想面での高揚をはかるかたわら,毛沢東は中共中央を指導して,63年5月から,都市と農村における社会主義教育運動を発動した。この運動は,初め人民公社の帳簿,倉庫,財産,労働点数の4点を清めるという意味で〈四清運動〉と呼ばれた(都市では,汚職や官僚主義批判の運動としてすすめられた)。運動の進め方をめぐって,単なる幹部の不正摘発運動にとどめようとする国家主席劉少奇と,階級闘争の大衆運動にエスカレートさせようとする党主席毛沢東との間で,具体的方針をめぐって激しい応酬があったが,毛沢東は,強引にこれを,政治,経済,組織,思想の四つを清める〈四清運動〉にもってゆき,〈官僚主義者階級〉なる新概念を提起するとともに,ターゲットとして,〈党内の資本主義の道を歩む実権派(走資派)〉の存在を人々の前に示した(1965年1月)。

こうして,〈階級闘争〉への道を準備するかたわら,現実政策面では,工業における大慶油田,農業における大寨生産大隊が,階級闘争と自力更生をつらぬいたモデルとして樹立された(1964)。

いっぽう,林彪国防相の下で始められた人民解放軍内の毛沢東思想学習運動は,65年に入ると,政治,経済,文化のあらゆる領域で,その唯一無二の有効性がキャンペーンされるようになり,それはそのまま文革のための直接的世論作りの役割を担うことになった。

(3)第3期(1966-76) 中共中央は,のちに〈“文化大革命”は,指導者が誤ってひきおこし,反革命集団に利用され,党と国家,および各民族人民に重大な災難をもたらした内乱であった〉(〈建国以来の党の若干の歴史的問題に関する決議〉1981年6月)として,全面的にこれを否定する総括を行った。しかし,それを発動し,指導した毛沢東にとって,それは,〈資本主義から共産主義へ“移行する”特殊な段階〉(以下,文革期の記述の引用はすべてレーニン《国家と革命》に拠る)に対する壮大な実験であった。毛沢東がやろうとしたのは,〈社会生活と個人生活のすべての分野で,住民の大多数が参加し,ついで全住民が参加して行われる急速な,ほんとうの,真に大衆的な前進運動〉によって,社会主義社会に残存する〈ブルジョア的諸権利〉を制限し,〈社会の全成員,すくなくともその圧倒的多数が,“自分で”国家を統治することを学び〉,〈共産主義の第一段階〉すなわち社会主義を,〈共産主義の高い段階〉に近づけることであった。毛沢東のこうしたねらいは,文革の過程で提起された一連の〈新生事物〉,たとえば学校や研究所などの上部構造諸領域に対する労働者毛沢東思想宣伝隊の進駐,五・七幹部学校や七・二一労働者大学,労働者の経営・管理への参加(〈鞍鋼憲法〉),教育と生産労働との結合,はだしの医者,知識青年の下放などに示されている。それらは,〈例外なく“すべての人”に国家的機能を遂行させるような諸条件のもとに住民の大多数をおく〉ことによって,〈国家の完全な死滅へうつる門戸〉を開こうとする試みであって,その意味でそれは,建国以来続けられてきた過渡期社会に対する毛沢東の模索の到達点であった。

毛沢東の最大の誤算は,〈共産主義の経済的成熟度の諸段階〉に対する洞察をまったく欠いていたことである。端的な事例でいえば,64年の人口調査で文盲および半文盲が38.1%を占めるような条件の下で,〈社会の全成員,すくなくともその圧倒的多数が,“自分で”国家を統治する〉実験を行い,共産主義の扉をたたこうとしたのである。

かくして毛沢東は,〈すべての人がほんとうに国家の統治に参加“できる前提条件”〉のかわりに,自己のカリスマ的威信を〈前提条件〉とした。この運動が,終始,具体的政策論争のなかみを欠き,革命的言辞のみがやたらと幅を利かす一種宗教的精神運動のごとき雰囲気を伴うこととなったのは,運動を指導した毛沢東の抽象性とカリスマ性に起因する。

文革の過程は,69年4月の中共9全大会までと,それ以後76年の毛沢東の死(9月)および〈四人組〉の逮捕(10月)までの二つのサイクルからなる。

第1のサイクルは,紅衛兵の登場,実権派からの奪権,武闘,新しい権力機構としての革命委員会の誕生,などを特徴とする。毛沢東が,〈走資派〉や文化領域の〈権威者〉たちに攻撃を集中したのは,彼らこそ〈ブルジョア的諸権利〉の体現者であると認めたからだが,〈ブルジョア的諸権利〉についての理論的解明はなされず,運動の尖兵となった紅衛兵は社会的経験の乏しい高校生や大学生たちであった。くわえて,奇妙なことに毛沢東は,自己の超特権的地位には少しも疑いを抱かなかったらしく,その特権にあぐらをかいて密室的側近政治を行い,それによって運動を指導した。こうして,運動は大衆的に開かれたものとならず,方向を見失って混乱し,暴走し,多くの党幹部や知識人が犠牲になった。文革の中間総括を行った中共9全大会が,〈文化諸領域を含む上部構造で全面的なプロレタリア独裁を行う〉として革命の理想を高らかに謳ういっぽうで,林彪を毛沢東の後継者とすることを党規約に書き込むという中世的決定を行う醜態をさらすことになったのは,高すぎる革命の理想とカリスマ的側近政治という,運動そのものが内包した奇妙な倒錯の反映であった。

9全大会以降は,文革によって権力を獲得したグループと,生き残った実務官僚グループの間の権力闘争が続き,政治状況は揺れつづけた。前者には毛沢東という切り札があったが,人材に欠けるという弱点があり,後者は逆に実務能力で優位に立ったが,修正主義者のレッテルをはられるとひとたまりもない時代の空気で,両者はともに決定力に欠けた。文革派の中では,毛沢東暗殺のクーデタに失敗してジェット機でソ連への逃亡をはかり,モンゴルで墜死したとされる林彪の失脚(1971年9月13日)以後は,江青,張春橋,姚文元(ようぶんげん),王洪文の上海グループ(のちのいわゆる〈四人組〉)が党中央政治局に根を張った。実務派官僚の代表は一貫して周恩来であった。文革中における周恩来の立場は微妙なものであった。文革の全過程を通じて毛沢東から袖にされ続け,最終的には打倒目標とされた周恩来は,文革への支持を表明しつづけることで攻撃の矛先をかわしつつ,国務院総理として文革の暴走から救えるものを救おうとした。官僚層のみならず,大衆の間での圧倒的な支持と,長年の革命闘争を生き抜いた人並すぐれた政治感覚があって,はじめてできる綱渡りであった。

周恩来や73年に復活した鄧小平は,文革で失われた国家体制の秩序を正常化しようとしたが,文革派は,反潮流(1973),批林批孔(林彪と孔子批判,実は周恩来批判。1974),右からの巻返し反対(鄧小平批判。1976)などの運動をつぎつぎに起こしてこれを妨害した。この間,文革派は継続革命を唱え,〈ブルジョア階級にたいする全面的独裁〉(張春橋《紅旗》1975年4期)を叫んだが,極端にいえばそれらは人事の争いに終止した。生産の秩序は乱れ,人間関係は破壊され,絶えざる緊張と耐乏生活に人々の間に不満がつのった。

この間,毛沢東は,米中接近(毛=ニクソン会談,1972年2月),日中国交正常化(1972年9月)など,米ソの両覇権国を封じ込める世界戦略である〈三つの世界論〉にもとづく新たな外交を展開しつつ,批林批孔やプロレタリア独裁の理論学習を指示し,文革路線の深化をはかったが,文革派のあまりのだらしなさに,しだいにいらだちを示すことが多くなった。

周恩来の死(1976年1月)を追悼するなかで,無理な文革路線の下で長年にわたって蓄積されてきた民衆の不満が爆発し,第1次天安門事件(1976年4月5日,中国では四・五運動という)が起こった。その年の9月9日の毛沢東の死は,一つの時代の終りを告げるものであった。まもなく江青ら〈四人組〉が逮捕されて,10年にわたる文革期の幕が下りた。

(4)第4期(1977年以降) 〈四人組〉逮捕後,党中央主席となったのは華国鋒(1921-2008)であったが,彼の地位は,天安門事件の処理に際して毛沢東から党規約にない党第一副主席に指名されたことに由来するもので,その合法性はきわめて疑わしいものであった。華国鋒は,〈四人組〉時代の行すぎを是正しつつ,大慶と大寨の2本の赤旗を軸に文革の基本路線を堅持しようとした。彼の指導の下に,77年から78年にかけて,〈四人組〉の罪状摘発や文革の冤罪(えんざい)者の名誉回復が行われたが,階級闘争を綱(かなめ)とする総路線の枠組の中では,ことは遅々としてすすまなかった。華国鋒および彼を支持する人々は,〈毛主席の定めた政策はすべてこれを支持し,毛主席の指示は終始変わることなくすべてこれを遵守する〉ことを主張したので,〈すべて派〉と呼ばれた。〈すべて派〉には,文革で権力を手にした人々のほかに,建国以前から毛沢東に忠誠を誓ってきた古参党員の一部もいた。

華国鋒の政策に不満を抱いたのは,鄧小平をはじめとする実務派官僚,および知識人で,彼らは〈実事求是〉を唱え,〈実践こそ真理を検証する唯一の基準である〉と主張した。〈すべて派〉と〈実事求是派〉の対立は,中共第11期中央委員会第3回全体会議(3中全会,1978年12月)で後者の勝利に帰し,第4期は,華国鋒時代のサイクルを終え,鄧小平時代のサイクルに入った。11期3中全会は,〈思想解放〉と〈実事求是〉をスローガンに,社会主義社会における階級闘争説を否定し,全党の重点を工業,農業,国防,科学技術の四つの分野における現代化(〈四つの現代化〉)の実現に向けることを明らかにした。

思想解放の空気のなかで,79年末から80年初頭にかけて,〈民主〉と〈人権〉を要求する若者の運動が起こったが,これに対して鄧小平は,社会主義の道,プロレタリア独裁,党の指導,毛沢東思想の〈四つの基本原則〉を堅持する方向を示し,〈民主〉と〈人権〉の要求を〈党の指導に反対し,社会主義に反対するもの〉として弾圧した。さらに,50年代なかば以降定着して,毛沢東の中国の特色の一つとみられていた壁新聞などで大衆が自由に意見をのべる権利,すなわち〈大鳴,大放,大字報,大弁論〉の〈四大〉の権利,これを規定した条項を〈安定団結〉を妨げるものとして憲法から削除した(1980)。

こうして,毛沢東時代からの脱却の方向を明らかにしていった鄧小平指導下の中共は,81年6月,〈建国以来の党の若干の歴史的問題に関する決議〉を採択し,過去の経験を総括したが,文革については前述のようにこれを全面的に否定した。毛沢東については,文革におけるその〈重大な誤り〉を指摘しつつも,〈その生涯からみると,中国革命にたいする功績は,過ちをはるかにしのいでいる〉とし,〈実事求是,大衆路線,独立自主〉という毛沢東思想の〈立場,観点,方法〉を〈党の貴重な精神的財産〉とする,という評価の枠組を明らかにした。当然のことながら,それは,毛沢東時代が終わったことを改めて再確認させるものであった。

82年9月の中共12全大会で,総書記の胡耀邦(1915-89)は,今世紀末までに工業および農業生産を4倍増するという,大目標をかかげた。鄧小平指導下の中共は,対外開放政策をすすめるいっぽう,価値法則や市場法則を導入し,都市では個人経営を認め,農村では人民公社を解体し,生産高リンク請負制を推進するなど,経済効果優先へ抜本的な方向転換を行った。こうして,経済状況は幾分好転したが,〈精神汚染〉が問題にされる(1983年末)など,価値観の多様化が始まった。〈毛沢東の中国〉の円環は閉じ,建国後第2の円環が80年代に入って始まったのである。

87年1月,胡耀邦は前年末に起きた民主化を求める学生運動への指導姿勢を批判されて辞任,後任には首相の趙紫陽(1919-2005)が就任した。趙紫陽は改革路線を維持・推進したが,89年4月から盛りあがった学生・市民の民主化要求運動(第2次天安門事件)への対応を批判されて6月に失脚し,元上海市長の江沢民(1926- )が後任についた。鄧小平は89年11月に一切の公職から引退したが,江沢民体制の後見人としてなお強い影響力を発揮しつづけた。とりわけ92年春に南方の経済発展状況を視察した際の一連の談話(〈南巡講話〉と呼ばれる)の中で,〈社会主義市場経済〉という概念を中心とする〈中国的特色を備えた社会主義〉の理論を明確にし,〈改革・開放〉の方向を定めた。鄧小平は97年2月に死去したが,江沢民総書記を中心とする党と国家体制はゆるがず,97年9月の中共15全大会では新たな集団指導体制を確立しつつあることを示した。

執筆者:吉田 富夫

経済

中華人民共和国の成立から今日まで,経済の側面からみた場合,大きく二つの時期に区分できる。解放から1978年までと79年以後今日までである。前期は社会主義建設の〈初期蓄積期〉,後期は経済改革期といえよう。その分水嶺は78年12月に開催された中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議(3中全会)である。前期は人を生産者とみる〈人手論〉が,後期は人を消費者とみる〈人口論〉が強調され,前期の人々の行動は〈為人民服務(人民に服務しよう)〉から〈為人民幣服務(お金儲けに走ろう)〉へと変わった。前期は国の基礎づくりに無我夢中で働いた時期,後期は衣食が基本的に充足され,欲望が多様化し始めた時期と特徴づけることができる。

社会主義経済の建設

前期はさらに4期に小区分できる。53-57年までの社会主義制度の確立期と61-65年の第1次経済調整期の右派が支配した時期,58-60年の大躍進期と1966-78年までの左派が支配した時期の計4期である。

中国革命の三つの敵(外国帝国主義,買辦官僚資本,地主)を打倒して以後,革命の任務は統一国家の形成と経済建設に移った。後者には飢餓や文盲からの解放,人間扱いされていなかった婦人や少数民族の地位向上も含まれていた。この新たな任務のために,党中央は次のような将来図を描いた。1953年から三つの五ヵ年計画を行い,67年に社会主義社会に移行する。その間,個人農や私企業を協同組合に編入する。生産力の側面では旧満州の東北地区から始まって,華北区,華中区など全国に六つの広域経済圏を建設する。各経済圏には鉄鋼業,石炭,電力,機械工業を中核産業にし,発展の基礎とする,というのがその骨子であった。

党は1930年代にでき上がったソ連のスターリン体制の経済組織を導入し,重工業化を強行できる道をさぐった。最大の問題は重工業化のための資金の調達であった。第1に行ったことは,資金の強力な中央集中化である。各地方自治体,各企業などの資金運営の自主権はほぼ皆無であった。第2は,農作物に対し強制供出制度を導入し,政府は農産物を廉価で買い上げ,それを国営工場で加工し,その製品を庶民に高く売る機構をつくり出した。1956年の農村合作社化はこの機構を生産面からも確実にしようとするものであった。第3は,外資導入で,ソ連から第1次五ヵ年計画期の国家予算の2.5%に及ぶ援助を引き出した。

この蓄積機構が浸透していくに伴い,急速な工業化の成果はみたものの,新しい矛盾が発生した。当時,農村人口が90%,そのうち60%が飢餓線上にあり,10人のうち9人が読み書きができなかった。このような状況の中で,農村を蓄積源とする重工業化が強行されたのである。農民自体は土地改革で全般的に所得は向上したが,農産物原料,各資材を政府が抑えてしまったので,手工業者は倒産に追い込まれ,農民や手工業者は都市へと流入した。これが都市経済を圧迫した。平和が到来し,人口は急速に増加し始め,土地改革後の農民所得の増大とあいまって,国民所得の中の消費率は上昇し,高蓄積化にブレーキをかけ始めた。さらに対ソ借款の本格的返済開始もこれに拍車をかけた。

大躍進と調整

この傾向をつき破ったのが農民の建設運動である。合作社化により共同作業が発展し,集落や村単位による水利建設や村づくりが盛んになった。58-60年の大躍進期はとくに大規模な水利建設が行われた。75万の合作社が数万の人民公社に編入されたのは,まさにこの集団的労働投資を遂行するためであった。この水利建設に必要な道具や資材を取得するために,農村に小工業が興された。これが今日の農村社隊工業の発端である。都市工業は農村の熱気にあおられ,重工業建設が肥大した。国民所得の蓄積率はそれまでの25ないし30%から40%を超えた。この大躍進期の行きすぎのため,大規模な飢餓現象が発生し,人口が減少した。

60年以後,中国をめぐる国際環境は一変した。米ソ両大国と敵対し,国際的孤立化に追い込まれていった。これが経済に重い影を落とし始めた。それまでソ連から援助を受けていたのに今度はソ連に対抗しうる兵器体系建設を余儀なくされた。64年10月,第1回の原子爆弾の実験に成功して以後,今日まで莫大な資源,人材,資金がこの方面に投入された。第2に,ベトナム解放闘争への支援である。78年に中国の援助は停止するが,その間の援助額は200億ドルに達したという。第3は1960年代前半あいついで独立したアフリカ諸国に対する経済援助である。72年までに,約束額であるが53億ドルに達したと推計されている。国内では社会資本が未整備の山地や奥地に工場を建設する方針がとられ,そのため投資効率を著しく低下させた。

そこで,誰がどのような方法でこの負担を担ったのか。消費の上昇を極力抑える政策がとられた。たとえば,非生産的投資である住宅建設は50年代の水準以下であったし,都市経済の負担を軽減するために,人々の農村移住が勧められた。労働者の賃金と農産物価格も据え置かれた。反面,肥料や農業機械の投入は著しく増大したので農民の負担はかえって加重された。

文革下の経済

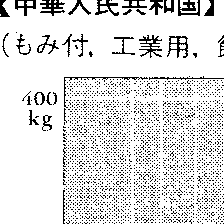

1966年から始まった文化大革命は不利になった国際環境の中で,これらの負担を担い合う思想や制度を模索した運動であったように思われる。若者は国内のより豊かな者(権力者と知識人)を批判し,平等化を求めた。社会主義の歴史の中で,権力者が民衆と党内下級党員によって下野させられるという事件は初めてである。しかし,他方で,この期間は人口増加が最も激しかった時期でもある。年平均2100万人前後生まれている。また,平等主義の雰囲気の中で都市の社会保障,教育,医療などの社会的消費はかえって大幅に改善された。文化大革命期は教育が破壊されたといわれているが,それは高等教育だけであって,中等教育は著しく普及している。この二つから国民経済の中の消費は実質的に増大している。図3に1人当り穀物量の変化を示しておいた。300kgの線は穀物で大体満腹になる水準である。米ソに挟撃されて最も苦しかった時期である1960年代はこの線以下である。73,74年にこの線を超え,食糧問題の社会緊張が少なくなっていくことを示している。ついでながら,250kg以下の社会ではしばしば餓死者が発生する。300kgの線を超すと,人々の酒と肉の消費が少しずつ増大し,400kgを超すと急速に増大する。このため,穀物需要はかえってふえる。文化大革命期の厳しい節約の思想も,300kgの線を超すことによって,社会の弛緩が発生し,乗り超えられていったといえよう。

文化大革命期の初等・中等教育の急速な普及により,解放初期10人のうち9人が読み書きができなかったが,80年代中期には3人前後に低下した。教育の普及によって人々は自分の地域社会の外,外国を知るすべを手に入れる。テレビジョンの普及はこれに拍車をかける。消費の多様化,欲望の多様化が発生する。紺一色の人民服から背広専門店ができ,旧社会の満州服旗袍が着られるようになった。79年以後の中国の歩みはこの線に沿っている。この変化に対応できるような産業構造と経済運営が求められ始めた。重工業偏重でなく,軽工業やサービス産業を振興する。高蓄積でなく,30%前後の蓄積率を実現する。農業の方は穀物最重視から各種の経済作物,牧畜などの発展を重視する方向へと,構造変化のきざしがみえ始めた。

変貌する社会主義経済

1979年以後の政策は〈改革・開放〉という4字で表現されている。改革とは市場経済化であり,開放とは外国の資本と技術の導入をさす。改革は農村から発生した。人民公社制度のもとで生産と農産物の販売はすべて政府の統制下におかれ,農民は人民公社管理委員会の命令で働いていた。これは重工業化の蓄積源を農村から得るためであった。79年から政府はそれまで農民を搾りすぎたと認識し,村レベルの自由度を拡大した。これがまたたくまに自由市場や個人農の自主権の拡大を誘発,82年末には人民公社が全面的に解体されることになった。それまでの水利建設の成果の上に個人農の生産意欲が増大し,83-84年は大豊作を実現した。ここまでが改革の第1期である。

第2期は1985年以後で,人民公社の解体で農業生産が著しく増大したので,改革の主点を都市に移すこととなった。都市には70年代末までの毛沢東時代,個人業や集団所有制企業という組合型企業はほとんどなく,国営企業により経営が運営されていた。この国営企業は生産計画,投資,雇用,販売すべて政府により決められていた。このような規制をゆるめ,企業に少しずつ自主権を拡大する試みがなされた。88年ころには企業の生産請負制として定着した。生産計画の大部分は依然として政府が命令するが,2%前後と超過達成部分は企業の責任で販売してよいという類の自主権が拡大された。その結果は多重価格が発生し,国営企業がヤミ経済に洗われ始めた。この多重価格を利用して物資の配分権を握る官僚が不正を働くようになり,腐敗が一般化した。これが89年の天安門事件の引金となった。また,旧制度下では企業資金は無償還性の財政資金を使っていたが,基本的に銀行融資制に切り換えられた。その結果,国営企業の不良債権が発生し始めた。これには別の原因も存在する。農村で急速に発展した町村企業や(郷鎮企業)や外国との合弁企業の製品と国営企業が競争しなければならなくなり,国営企業製品の売行きが落ちたことである。

改革の第3期は1992年秋以降である。天安門事件のあと,91年ころから香港や台湾の不動産資本が相ついで大陸に進出,たてて加えて92年春,鄧小平が南方を視察し,改革と開放のさらなる加速を呼びかけた。これを南巡講話という。この二つが中国のバブル経済をつくりあげた。92年から3年間年率に12%以上という異常な成長を創り出し,市場経済化を一段と加速することとなった。92年秋の第14回共産党全国大会で,改革の方向を〈社会主義市場経済〉の実現と位置づけた。

執筆者:小島 麗逸

法制

1949年の建国以後,中国人民政治協商会議共同綱領のもとで国民経済復興期に対応する一連の立法を行い,法律の面でも一応の制度化を実現した。この時期の立法は革命政権の基礎が安定するまでの臨時的なものと考えられていたため,立法権は中央だけでなく地方の人民政府にも与えられた。〈共同綱領〉のもとでの暫定的体制は54年の憲法制定を機に改められ,立法権も中央に統一されて全国人民代表大会が唯一の立法機関となった。これ以後,人民民主主義憲法体制のもとで,より安定的な内容へと法改正作業が順次進められていたのであるが,56年の中国共産党8全大会において,当初の見込みよりも早く社会主義段階への移行が宣言されるに至ったため,この作業はいっそう複雑,困難なものとなった。

階級闘争と法

フルシチョフによるスターリン批判で知られるソ連共産党第20回大会の直後に開催された中国共産党8全大会では,ソ連の適法性強化路線を踏襲し,法典化を早期に実現していく方針がうち出され,立法作業と同時に司法制度の整備も一段と進展した。だが当時,言論自由化策にもとづいて展開された百花斉放・百家争鳴運動に呼応して,一部のブルジョア法学者は早急な法典化実現のため,ブルジョア法の継承可能性を主張して論争を巻き起こした。この論争は57年なかば,鳴放運動が反右派闘争に転化するにともない継承可能説の敗北となって終わったが,その影響は右派法律家への批判にのみにとどまらなかった。すなわち,ブルジョア法の継承可能説に対する批判は,社会主義法の強化路線と矛盾するものではなかったが,実際には立法作業に対してより明確な階級的観点の導入が要求された結果,作業全体が見直しを余儀なくされ,刑法,民法,訴訟法などは草案段階で中断してしまったのである。加えて58年には人民公社化運動の飛躍的発展が政治・経済構造に大きな変化をもたらし,すでに制定された法律の一部は現状に適合しないものとなったから,立法作業の停滞は深刻であった。しかし大躍進政策のもとでは,社会の変革を推進することこそ重要であり,そのために法律は政治の手足をしばるべきではないとの考え方がしだいに支配的となり,法律は政治の道具にすぎぬとする政治優先の原則が確立するにおよんで,立法作業そのものが顧みられなくなっていった。

とはいえ,社会主義の法制建設におけるかかる転換はけっして消極的な後退の結果ではなく,むしろスターリン批判に対応する中国法理論の独自な展開によって生み出されたものであった。57年の毛沢東論文〈人民内部の矛盾を正しく処理する問題について〉は,スターリン死後の50年代なかばに社会主義諸国をあげてたたかわされた社会主義下の矛盾の性質をめぐる論争に,新しい視点を導入する画期的役割を果たしたが,中国の社会主義法理論もまた同論文を契機に新しい理論化へ踏み出したのであった。毛沢東は,社会的矛盾を敵味方のあいだの矛盾と人民内部の矛盾という2種類に分かち,矛盾の性質の違いに応じて異なる解決方法を用いなければならないとする見解を提出したのであるが,その帰結として人民と階級敵との区分が絶対視され,法主体を市民という均質な存在においてとらえる近代法的観点は,修正主義的な階級闘争消滅論に結びつく立場として排斥されるにいたった。60年代になると,階級的矛盾はもはや存在しないとする全人民国家論をうち出したソ連とは対照的に,中国は社会主義の全段階を通じて階級闘争が存続するという過渡期階級闘争論を成立せしめ,法はそうした階級闘争に奉仕してプロレタリア独裁を強化し,階級敵に対する独裁を実行するための道具と位置づけられるようになった。したがってそこでは,法は厳格な適法性の拘束を受けるよりも,革命的,政策的な合目的性にしたがって弾力的に運用されるほうがより望ましいと考えられたため,成文法の不在もとくに問題とするにはおよばなかったのである。

法典の整備

だが76年にいわゆる〈四人組〉が失脚し,プロレタリア文化大革命の終結が宣言されたのを契機に,以上のような法理論は急速な全面否定へと向かった。とくに78年末の党第11期中央委員会第3回全体会議で,過渡期階級闘争論が完全に放棄されたことにより,8全大会当時の適法性強化路線が復活し,立法活動が再開されて,建国以来の課題であった刑法,刑事訴訟法,民事訴訟法などの法典が相次いで成立した。とりわけ文革時の無法状態が原因で生み出された深刻な経済的混乱と大量の冤罪(えんざい)・誤判事件への反省から,再開された立法作業においては,経済活動の法的統制と民主的権利の保障が緊要な課題とされた。しかし,文革の否定によって失墜した党の権威を回復させ,生産活動における規律と社会秩序を再建するためには集権化へ傾斜せざるをえず,民主的権利の保障という法制建設の今日的課題をめぐる民主化と集権化のジレンマには,相当困難な側面があることを否定できない。しかも中国の革命勢力および一般の民衆にとって,長いあいだ法は半封建・半植民地的権威の表象として打倒の対象でしかなく,建国以後も基本的には法ニヒリズムの支配を強く受けていたから,社会全体の順法意識はかなり低い水準にあり,こうした法意識を克服して近代的法治社会へ移行するには,なお少なからぬ時間が必要であろう。

執筆者:田中 信行

教育

中華人民共和国成立以後の教育は,その社会体制を反映して,社会主義社会の建設に貢献する人材の育成をめざして行われているが,社会状況の変化に応じて教育の様相も変化しており,それは七つの時期に区分することができる。

社会主義建設と教育の編成

第1期は新中国の成立から1952年までで,建国直後の混乱を収拾し,新しい教育体制を確立するための模索が行われた時期である。この時期の第1の課題は,建国当時の識字率20%以下,初等教育の就学率が20%前後という文化的立遅れの状態から脱却させることにあった。そのため,旧学制(1922年以来の6・3・3・4制)を継承していたが,解放区時代の教育方針である〈民営公助〉の原則にのっとる民営学校も重視して,あらゆる形の学校を奨励し,教育内容,教師の資格,学校の設置基準については,地域の実情に応じて教育活動が行われるよう自由裁量の余地を十分に残していた。52年までに,初等教育の就学率が50%前後に達したのは,このような政策の成果である。この時期の第2の課題は旧中国の教育に濃厚だった植民地的性格を一掃することであり,その矛先はおもに高等教育機関に向けられた。授業を外国語で行っていた大学もあったし,基礎科学や重化学工業等の分野の講座を開設しているところもきわめて少なかった。多くの大学がミッション系で,外国資本が入っていた。51年までにこれらの大学は国家に接収されてすべて国立になり,翌52年に大学,専門学校の再編成が行われた。たとえば清華大学は,ミッション系大学の燕京大学の工学系の学科を吸収したりして,工科系の総合大学に改組された。なお,この時期,研究,教育はすべて人民に奉仕すべきことを認識させる思想改造運動が,大学の教官,学生に対して展開された。

学制の確立

第2期は,52年から57年までで,ほぼ第1次五ヵ年計画期に相応し,この時期の特徴として,次の3点をあげることができる。その第1は,学制が整備・確立したことである。51年10月,〈学制改革に関する決定〉が公布され,52年から施行された。新学制の画期的な特徴は,農民の冬季学校や文字習得クラス(識字班)など従来正規の学制の外に置かれていた勤労青年や成人のためのさまざまなタイプの学校を,正規の学制の中に位置づけたことである。その結果,学校の段階に応じて同等の卒業資格が与えられ,1級上の学校に進学できる道が開かれることになった。この期の第2の特徴として,教育行政の中央集権が強化されたことである。すべての学校を政府の監督の下に置き,教育方針,学校の設立・廃止,教授要綱の作成,教科書の編纂,教師の任免などのすべてを中央・地方政府の教育行政機関が掌握することとなった。これは,53年から始まる第1次5ヵ年計画を,国家の統一した計画の下に円滑に推進するための措置でもあったが,それが過度に行われていくつかの偏向を生んだ。その一つは民営学校の軽視である。第1次5ヵ年計画は,大都市を中心とする基幹工業部門を発展させるための人材と教員を早急に養成することを特に重視し,教育を普及するよりも,質の高い要員を養成することに力点をおいた。そのため程度の低い民営学校は軽視されて公営学校に吸収されるか廃校にされ,その教員も教員組合に加入することを認められなくなった。それゆえ,就学率は52年を境に伸びがとまり,56年まで児童数はほとんどふえなかった。そのもう一つは教育の機会均等を機械的に適用して,従来の小学6年制(初級小学4年,高級小学2年)を廃し,全国一律に5年一貫制を施行したことである。当時の農村は初級小学がほとんどで,しかもその普及率すら低く,5年一貫制は小学校の普及をさらに困難にした。そのため施行1年で元の4・2制に戻した。この期の第3の特徴は,ソ連の教育をそのまま模倣する傾向が強かったことである。たとえば,ソ連の世界史の教科書で近代史の時代区分がイギリス・ブルジョア革命を起点とすることへと変わると,中国の教科書もそれに追随し,教科書のページ数が減らされると,中国もすぐそれにならうという状況だった。

教育の多様化

第3期は58年の人民公社化運動とともに始まり60年までで,〈大躍進〉政策が展開された時期である。この時期の特色は教育の多様な形態・運営が奨励されたことである。58年9月,国務院と中共中央は連名で〈教育活動に関する指示〉を発し,〈人民の教育を行う権利〉を大胆に認めて各種の新しい形式の学制,学校,カリキュラム,教材をつくることを奨励した。その結果,従来の6・3・3制に代わって,5年一貫制,9年または10年一貫制の新しい全日制学校が生まれ,小学1年から外国語や代数を教える試みがなされた。また半労半学の農業・職業中学や共産主義労働大学や紅専大学などが生まれた。これらの半労半学学校は,国語,数学,政治のほかに,農・工業の知識や技術など当面緊急に必要とするものを教える一種の職業学校であるが,これによって,小学卒業生の多くが進学可能となった。また,中等専門学校や大学は,一部の大学をのぞき,地方に管轄権が移譲され,従来高等教育機関のなかった奥地に大学が移転・新設された。

エリートのための教育

第4期は61年から文化大革命以前の時期で,〈大躍進〉政策の転換が図られた。対外的には中ソが対立し,ソ連の教育についての批判が強められた。59年から3年続いた農業災害は,運営の経済的基盤を人民公社に置いた農業中学に深刻な打撃を与え,閉校になるか農業補習学校に改編された。小学校の児童数も57年当時に逆戻りして,就学率も80%台から50%台に激減した。〈大躍進〉政策期は,教育の普及,教育と生産労働・政治との結合が重視されたが,その行き過ぎが批判されて〈教学秩序の安定,教育の質の向上〉が強調された。62年前後にあいついで公布された全日制小・中学に関する〈条例〉は,いずれも政治教科の削減と労働参加の時間の減少を規定した。なお従来,労農子弟には大学入試の際外国語の試験を免除するなどの優遇措置がとられていたが,62年から廃止された。その結果,医師,作家,教師,党および行政部門の幹部など知識人の子弟の割合が多くなっていった。北京大学では58年以前まで労農子弟が90%を占めていたが,63年には53%にまで低下したと報告されている。

教育革命

第5期は66年から始まる〈文化大革命〉の時期である。文革期の教育は〈学校は教育の専門家と称するブルジョア知識人に支配されていて,政治,生産労働から遊離して知育を偏重し,立身出世の手段となり,ブルジョア知識人を養成している〉とそれまでの教育を批判し,教育を行う権限を労農大衆に奪還し,みずからの手で学校を管理・運営することをめざした。〈生産の場から離れて教育しては,労農大衆の後継者を真に育成できない。工場や農場で,労働者・農民自身によって子どもたちを直接教育すべきである〉と,ソ連の1920年代後半から30年代初めに提唱された〈学校死滅論〉を想起させるような極端な主張を論ずる者もあったが,学校の必要性が再確認され,休校状態になっていた学校も67年に入り再開されはじめた。学校の管理方式も改革された。農村の小学校は生産大隊の,中学は人民公社または生産大隊の管理下に,都市では工場または地区の居民委員会の管理下におかれることとなった。学校の実際の運営のあり方も改革された。従来は校長が校内の教職員を組織して校務委員会を開き,省や県の教育行政部門の指導の下に運営していた。この期は,政治意識が高いが教育の専門家でない校外の人にも参画を仰いで,つまり農村では貧農・下層中農,革命的教師,兵士で,都市では労働者,革命的教師,兵士で指導集団をつくって学校運営にあたった。従来,教育内容の編成についても教育部(文部省)や省の教育行政機関の統制下にあったが,その地域独自のカリキュラムづくりも奨励され,現地の政治・生産と直結した教育の試みが各地でなされていった。大学の入試制度も変わった。2~3年の労働経験のあるものを入学資格者とし,受験に際しては所属する職場の労働者,農民の推薦を得ることが条件とされた。

荒廃した教育の再建へ

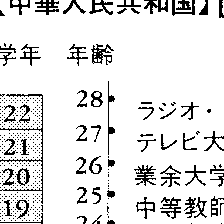

第6期は76年に文革のリーダーだった〈四人組〉が失脚して以後,文革期に荒廃した教育機能の再建をはかった時期である。文革期の過激な教育改革は教育界に大きな混乱を招いた。政治活動や生産労働に参加することが最優先され,知育の重要性を説くと,立身出世主義的であると批判される状況が長く続いたため,青少年の学力がいちじるしく低下し,経済建設にも支障をきたした。そこでこの期は,10年間のブランクを埋めるために,おもいきった人材開発政策をとった。〈ありきたりのやり方を打ち破って,傑出した人材を発見・選抜し,育成する必要がある〉(78年3月に開催された全国科学大会開幕式における鄧小平の講話)として,中学,大学に重点学校を設けて優秀なスタッフと設備を集中し,傑出した人材を育成しようとしているのもその一つである。しかし,そうした政策が教育界に知育偏重を招き,政治学習を軽視し,労働を蔑視する青少年を生み出した。76年以降,政府は行政部門の権限を強め,校長の責任制も復活させるなど教育の正常化に努めた結果,小学校の学齢児童の就学率は93%(少数民族地区のそれも85%以上)に達した。しかし,全国には満12歳以上で読み書きができないか,ほとんどできない者が80年4月現在,12歳以上の人口の23.5%もおり,小学校に入学した者のうち実際に5年間勉強した者は60%で,学力が小学校卒業程度に達しているものが30%にすぎず,学齢児童に就学の機会を保障することと,業余教育の充実をはかることが重視された。なお,文革中,小・中学を5・5制に短縮したが,〈学習の負担を重くし,児童生徒の心身の健全な成長に影響を及ぼす〉という理由で,80年以降,年限を延長できる条件のあるところから徐々に元の6・3・3制に戻した。

改革・開放政策と教育改革

1994年現在,小学校の就学率は98.4%(61.7%),中学校(中等職業中学も含む)への進学率は86.6%(44.2%),高校(中等専門学校も含む)への進学率は46.6%(39.7%)と上昇している(かっこ内の数字は1957年当時)。高等教育機関は,93年現在,全日制普通大学は1065校,在学生243万人,成人対象の大学は1183校,在校生186万人である。

改革・開放政策の進展に従って,教育体制の近代的な整備も進んでいる。その第1には,教育法規の整備・制定が挙げられる。1980年に,建国以来最初の教育関係法規である〈学位条例〉が公布されて後,86年に〈義務教育法〉,94年に〈教師法〉が施行され,95年には教育の基本的法律として〈教育法〉が10年の歳月の検討を経て制定され,法規に基づく行政への基礎堅めが図られつつある。第2として,学校の週休2日制が日本よりも早く,95年9月から完全実施され,労働時間も週40時間に短縮された。その第3として,中央集権的な教育統制の弾力化が図られつつある。その一例として,これまでの全国一律の国定教科書制度が改められて,検定制度が導入され多様な教科書の発行の道が開かれた。

執筆者:市川 博

軍事

人民解放軍の理念

中国の軍隊は,建軍以来,〈革命軍〉といわれてきた。今なお〈中国人民解放軍〉と呼称されている。その意味は,国内にあっては人民のための軍隊であり,人民を代表する共産党の指導に従うという原則を堅持してきたこと,対外的には,他国への勢力拡大や侵略を目的とせず,自国への侵略に備える自衛のための軍隊であるとされてきたこと,による。そして,このような軍隊の基本路線を形成してきた源が,毛沢東の軍事路線にある。したがって,もし中国の軍隊がその基本において毛沢東軍事路線に依拠せず,他の組織原理によって立つならば,過去とは根本的に異なる軍隊としての道を歩みはじめることになる。建国以来今日まで,中国の軍隊と毛沢東軍事路線との関係が注目されてきたのはこの意味からであり,中国内で過去に何度もその関係について重大な論議が派生し,政治情勢に変動があった。

まず,建国にあたり憲法に代わる基本法として公布された中国人民政治協商会議共同綱領において,中国軍隊の基本として〈人民解放軍および人民公安部隊は,将兵一致,軍民一致の原則に基づき政治工作制度をうちたて……平和の時期にあっては,軍務をさまたげない条件のもとに,計画的に農業および工業生産に参加し,国家の建設工作を援助する〉ことが規定された。これは,建軍以来抗日戦争と革命戦争を通じ一貫して順守されてきた軍隊の三大任務〈軍隊は戦闘隊であるとともに生産隊であり,(政治)工作隊である〉とする毛沢東軍事路線の条文化である。これと同時に〈現代化された陸軍を強化するとともに,空軍および海軍を建設して国防を強固にしなければならない〉と,国を守るにふさわしい国防軍の建設がうたわれた。

国防軍の建設

この軍隊の整備・強化に着手した中国にとって,重大な影響を受けたのが朝鮮戦争であった。全中国の統一も完成せず,軍の基盤を整えるいとまもなく,50年10月,〈抗米援朝〉のスローガンのもとに〈中国人民義勇軍〉を朝鮮へ派遣する。中国にとって朝鮮戦争は,国境を接する朝鮮半島が米軍と南朝鮮軍の支配下に置かれた場合,国の安全保障上ゆゆしき事態を招く恐れがあった。米軍主導の国連軍に,台湾へ逃亡した国民党軍が,一部にせよ参加していたことも,中国指導層に大きな衝撃を与え,軍内にすらあった反対意見を退け,義勇軍の派遣に踏み切ったのである。

建国後初めて外国軍,しかも最新の兵器で装備した世界最強の米軍と戦ったことは,国内での革命戦争を戦ってきた軍隊とは性質を異にする国防軍建設の上で貴重な経験となった。中国はその経験を踏まえて,軍隊の〈現代化・正規化〉,とりわけ兵器の近代化に重点を置いた軍隊づくりと取り組む。軍の〈現代化〉にあたって,航空機,戦車,大砲などの主要兵器をソ連の援助に頼ると同時に,軍制,指揮,教育,訓練もソ連軍の指導のもと,ソ連方式をモデルとして推進した。この軍現代化政策の延長線上,55年にとられた措置が,志願制を義務制に改める〈兵役法〉の制定であり,〈階級制度〉の採用であって,そのころから伝統の軍事路線とは異なるタイプの軍隊づくりが始まった。人民解放軍総政治部主任の譚政は,中共8全大会(1956)への報告で〈軍の建設は新しい階段に入った。技術装備の改善からはじまり,それに伴って軍隊における指揮,編成,訓練,制度などの一連の改革が起こった。これはわが軍の軍事建設史上の一大転換である〉と述べた。

ところが,この新軍事路線が発足してまもなく,党と軍において軍事路線をめぐる論争が持ち上がった。しかもその論争は単に軍事路線にとどまらず,対外政策に関する基本路線とも密接に関連していたのである。その底流にあったのが対ソ関係の見直しであり,そこから中国の世界戦略に構造的な変化が生じてきた。50年代なかばから中国指導層に根ざしはじめた対ソ不信感によって,中国は建国以来の対ソ依存・協調政策から脱却して自力更生・自主独立路線の確立へと向かうとともに,アメリカに加えてソ連の拡張主義に対する警戒心も強まり,米ソ両大国による世界支配に反対する,後の〈三つの世界論〉へと発展する世界戦略が芽ばえてくる。

核兵器と軍の革命化

この変化の軍事面への反映が,核兵器の開発と,ソ連依存型の軍現代化路線の修正であった。第2次世界大戦後に主要兵器となった核兵器が,米ソに独占されている以上,両国の支配に甘んじざるをえない恐れがあるとして,中国も自力で核兵器の開発に乗り出した。すでに56年1月,周恩来は党中央の会議で〈科学,技術の新たな発展における最高峰は原子力の利用である。最も先進的な科学を掌握してのみ,われわれははじめて強固な国防力をもつことができる。この偉大な任務を完成するため,われわれはまず民族的自信を欠いた依存思想を打破しなければならない〉と報告している。58年5月から2ヵ月にわたって開催された党中央軍事委員会拡大会議で,核兵器の開発着手が正式に決定され,67年6月,初の水爆実験に成功した。

一方,軍事路線の抜本的見直しを討議した重要な会議が,前記の党軍事委拡大会議であり,この会議において従来のソ連方式をモデルとする,兵器と軍事技術を過大に重視し,伝統の軍事路線から逸脱する軍隊づくりが反省され,欠落しがちであった軍隊の〈革命化〉を基礎とすることが提起された。この会議の終了後,人民解放軍の機関紙《解放軍報》は〈“革命化”は軍の基礎であり,本質である。“現代化”は特徴であって,“革命化”に従属するものである。われわれは“現代化”を強調するために“革命化”を弱めてはならない〉(58年8月18日)と報じた。〈革命化〉とは,建軍以来軍の基本とされてきた三大任務の重視であり,人民の軍隊としての伝統の尊重である。いいかえれば毛沢東軍事路線への回帰であり,その背景をなす基本戦略が,中国へ侵入してくる敵に対する勝利を究極的に決定するのは,すぐれた兵器や軍事技術によるものではなく,人民に依拠した,人民による戦争であるとする毛沢東の〈人民戦争論〉である。軍正規化のもとで存在意義の薄れていた〈民兵制度〉が重視されるとともに,建軍路線を損ねるものとして批判の高まった階級制度も65年に至って廃止された。

国防の現代化

文革の混乱期と毛沢東の死去を経て,中国は〈国防の現代化〉のスローガンのもとに,再び軍の〈現代化・正規化〉へと乗り出した。この新たな軍事路線のもとで,兵器・技術の刷新と制度改正による抜本的な改革を進めつつある。

兵器の刷新に関しては,米ソにも対抗しうる軍事力の構築を目的として,欧米諸国から先進兵器と技術の導入をはかり,戦略核兵器を備えた強力な国防軍の建設を志向している。一方,高度の兵器・技術を用いて現代戦争を遂行できる将兵の教育・訓練にも力を入れ,78年に〈兵役法〉を改正して志願制に道を開き,軍事技術に熟練した兵士を軍内にとどめうる措置をとった。なかでも重視されているのが指揮員の作戦能力の向上であり,81年9月に華北地方で,北京部隊と空軍および一部海軍も参加しての,軍はじめての総合的な大演習が実施された。

制度上の改革で,国家主席の復活に関連して注目されたのが統帥権の所管である。統帥権は,最初の憲法である54年憲法で国家主席に属していたが,中国共産党にも中央軍事委員会(主席は党主席が兼務)があるため,双頭性に陥る問題があった。それが,国家主席が廃止され党の国家に対する指導性を明確にさせた75年憲法で,統帥権は党主席に属することに改められ,78年の改正でも踏襲されていたものである。国の基本路線が〈革命〉から〈経済建設〉へと転換され,党と国家の指導権の分離が進められた結果を受けて,統帥権についても改革が行われ,82年12月に採択された憲法で,新たに国家に中央軍事委員会が設けられ,〈中華人民共和国中央軍事委員会は全国の武装力を指導する〉(93条)と規定された。

この改正にあたって問題となったのは,党が軍隊を指導するという建軍以来の伝統をどうするかということであり,実際に82年9月の中共12全大会においても,中央軍事委員会の存続が決定されていた。この点に関しては,83年6月の第6期全国人民代表大会で,党中央軍事委の主席・副主席を国家中央軍事委の主席・副主席に選出することによって,事実上党の軍に対する指導を貫く形で解決された。

とはいえ国をあげて〈改革・開放〉を推進している現在の中国の基本路線にあって,80年代以降,軍の性格規定をめぐって,軍内に〈党の軍隊〉あるいは〈人民戦争論〉の順守を主張する勢力も存在するものの,党と軍の趨勢は国家を守る軍隊にふさわしい近代化された〈国防軍〉の建設へと急速に傾いてきている。〈国防軍〉化にともない,87年10月の第13回党大会で階級制度の復活が決定されるとともに,軍隊の指導理念として毛沢東思想のほかに,〈改革・開放〉政策を指導した鄧小平の理論も追加された。これらの傾向は,人民解放軍が従来と性格を異にする道を歩みはじめたということにとどまらず,社会主義中国がどのように変化していくのか,今後の動向が注目される。

執筆者:古川 万太郎

少数民族政策

中国人口の圧倒的多数は漢語・漢字を使用する漢民族であるが,約8%,およそ9130万(1990)は55種の少数諸民族である。そのなかには約1550万のチワン(壮)族をはじめ,モンゴル(蒙古)族,チベット(蔵)族,ウイグル(維吾爾)族,満族(満州族),回族,ミヤオ(苗)族などの100万単位のものから,人口2000~3000人のごく少数の民族までいる。少数民族は辺境に多いが,その居住地は比較的小規模のものが,漢民族や他の少数民族の居住地の間に点在するものが多く,中国国土の60%以上の地域に分布する。

各民族の平等と団結

歴史上,漢族と少数民族との関係は,中原と塞外との貿易・朝貢・征伐などとして現れることが多い。それは中国文化を豊富多彩なものにしてきたが,一方,〈野蛮人〉として差別と抑圧を受けた少数民族は漢族への屈辱的な同化と衰滅に瀕した。またいずれかの少数民族の武力が強いときは,いわゆる征服王朝(モンゴル族の元,満族の清など)を生み出した。中国が列強によって蚕食されるようになると,辺境は列強の浸透が早く,民族間の対立は分割支配の土壌でもあった。この体験から人民共和国の少数民族政策の基本は,〈各民族が団結して統一不可分の中国をつくり,社会主義建設を推進〉することにあるとされた。

各民族の団結のために,〈いずれの民族に対する差別および抑圧も禁止する〉(82年制定の〈中華人民共和国憲法〉より引用。以下同じ)。法の下での平等はもちろん,〈私的な〉侮辱や差別に対しても厳しい批判と処罰がなされる。〈公民は国家の統一と各民族の団結を守る義務を負う〉。第2は各民族固有の文化を尊重することである。これなくしては,平等も強制同化と変わらなくなる。〈各民族は自己の言語文字を使用し発展させる自由をもち,自己の風俗習慣を保持もしくは改革する自由をもつ〉。この原則は建国以来,理論として否定されたことはなかったが,文化大革命期など,社会主義化をあせる極左的偏向が強まったときには,旧習を打破するとして,各民族文化を無視し,画一化しようとしたと,現在では批判されている。各民族の言語文字の使用は,単に私的な使用ばかりでなく,その民族がかなり集居している地域では,民族語は漢語とともに公用語として使用される。そこを民族自治地方という。

民族自治地方の特色

民族自治地方には,その人口,面積に応じて,各省に相当する自治区(内モンゴル自治区,新疆ウイグル自治区,広西チワン族自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区の五つ),地区級の30の自治州,県級の121の自治県がある(1996年末)。ごく小さな少数民族居住区域には郷(行政村)に相当する民族郷が設けられている。各級民族自治地方や民族郷は,少数民族がある程度以上の比率で居住する場合に設けられ,必ずしも過半数が要件ではない。自治は,旧来の封建領主の支配権を存続させることではなく,区域内人民の自治であり,選挙による人民代表大会が政権機関である。これには〈区域自治を実行する民族の代表のほか,その区域内に居住する他の民族も適当数の代表をもつ〉。区域行政の長は,〈区域自治を実行する民族の幹部が担任する〉。民族自治地方の人民代表大会・人民委員会は,省・県のそれと同様の権限をもつほかに,財政・経済管理・文化教育・公安部隊の組織などについて大幅な自治権をもち,上級機関の承認を必要とするが民族の特徴にしたがい,自治条例制定などの立法権ももつ。

民族区域自治政策は,基本的には旧ソ連邦のスターリンの民族政策を取り入れたものであるが,スターリンが自決権を中心の課題としたのとは反対である。民族自治地方は,旧ソ連邦の民族共和国のように脱退権を理論的前提とした連邦ではなく,統一不可分の共和国の一部である。人民共和国の前身をなす中華ソビエト共和国の1931年憲法大綱では民族自決権(脱退権)を認めていたが,半植民地で蚕食分割の100年間を経た体験から,自決権を否定するようになった。

民族区域自治も,少数民族自身の幹部や各種専門家の養成・抜擢がなければ無意味である。そのため少数民族の学生が一般の高等教育機関へ進学するのを奨励するほか,少数民族幹部養成などを目的とした中央民族大学ほか11校の民族学院があり,重点大学のうち10校には民族クラスが設けられている。各級人民代表大会でも,各少数民族は少なくとも1名,一般には人口の比率の2倍程度の代表をもつよう配慮されている。全国人民代表大会常務委員会副委員長,全国人民政治協商会議副主席などの要職についている少数民族幹部は多い。

改革・開放と少数民族

少数民族地域は後進地域が多い。このため〈国家は財政,物資,技術などの面から援助を与え,その経済・文化建設事業を速やかな発展を援助〉している。1949年以来の小・中学校の学生数,病院・診療所等々の増加率,経済成長率などは非常に大きいが,これは過去がとくに低かったのを追いつこうとしているためで,現状が全国平均を上回っているところは,延辺朝鮮族自治州など,ごく少数である。1980年代からの改革・開放政策は,その成果とともに,地域間格差拡大などももたらした。また国境の両側に同じ,もしくは近縁の民族が居住するものなどでは,民族の統一や独立を求める動きも出てきた。とくにチベット,新疆ウイグル自治区のように,少数民族の集居率も高く人口も多いところでは,しばしば独立運動が表面化している。これに対して,政府は懸命に慰撫するとともに,運動家を〈国家を分裂させる〉犯罪者として取り締まっている(国家安全法,1993年制定)。

執筆者:大林 洋五

文化

現代中国の文化は,一種の統制された文化である。それは,大きくいえば社会主義の発展計画の一環に組み込まれ,内容的にも社会主義的な枠をがっちりはめられている。この基本条件が,よくもわるくも現代中国の文化を根底からとらえている。国家的な規模で大型研究プロジェクトチームを組織するとか,資料の収集・整理を行うなどという場合には,この条件がプラスにはたらいて,資本主義国では考えもつかないような規模での成果をあげうる。一例をあげれば,各省でつぎつぎと出版されている動物・植物図鑑の類は,そうした成果の一つであろう。その反面,個人のひらめきやグループの創意にもとづいた独創的な研究や創造ということになると,統制の枠にぶつかって,発展の余地が少ないことになる。こうした基本条件に加えて,現代中国が縦割り社会であることも,文化のふくらみを生むのをさまたげているように思える。のちに述べるように,ともすれば官僚主義的になりやすい〈党〉の指導が,この傾向をますます助長する。総じていえば,技術面においては目ざましい進歩が期待できるものの,個性や創造性という点ではいまひとつ伸び悩んでいる,といったところであろうか。

文芸

文芸界は,中国文学芸術界聯合会(文聯)の傘下に,中国作家協会はじめ,演劇,映画,音楽,美術,版画,舞踊,曲芸,民間文芸,写真,書法,雑技などの各分野ごとに専門家協会(民間文芸のみ研究会)が組織されている。各省や大都市には,その地方の文聯や文芸専門家協会が条件に応じて適宜組織されている。これらの協会の会員になるには,文芸創造活動の面で一定の成果をもち,かつ協会理事会で入会を承認されなければならない。つまり,協会会員になって,初めてプロとして認められるわけである。会員になれば,所属施設の利用をはじめ,取材や作品発表にあたって特典がある。

文聯と傘下各協会の関係は上下関係ではなく,文聯は一種の協議・調整の機関である。文聯の重要な機能の一つに,文学芸術工作者代表大会(文代大会)の開催がある。最近では,1980年秋に,文革による20年の中断をへて第4回文代大会を開催したが,そこでは鄧小平が〈党〉を代表して祝辞をのべ,文芸創造に党は粗暴な干渉をしないというくだりで喝采をあびた。

文聯,および傘下各協会は民間団体で,行政的には国務院文化部の指導をうける。また,それぞれに書記処があり,その書記はほとんど党員なので,それを通じて〈党〉の指導が貫徹するしくみだが,〈党〉は必要があれば党員だけの会議を開いて,指導を徹底させることもある。

建国当初から中国文芸界は,中共の指導下に,毛沢東の《文芸講話》の方向に沿って,人民を教育する役割を担うことをみずからの課題としてきた。その後の30年間に,文芸界では,文化領域でもっとも激しい嵐が吹き荒れたが,この枠組そのものは一貫して変わらない。

30年を通観するとき,最大の問題は〈党〉の指導にある。〈指導〉とはいうものの,その実質は,そのときそのときの〈党〉の主張の範囲内に文芸家を閉じこめようとするものである。おまけに,しばしばそれは,文芸に無理解な党官僚の好みで左右される底のものである。文芸作品が,まず党官僚の〈審査〉をパスしてはじめて大衆の前に提示される,といったところで,文芸の花の咲きようがない。この問題で,最初に〈党〉に真正面から挑戦状をたたきつけたのは胡風であったが,彼は反党分子として断罪された(1955)。ついで,反右派闘争では,単に〈党〉の指導に不満をのべたり,そうしたことを小説にしただけで,右派分子のレッテルをはられ,社会的に抹殺された。これ以後,〈党〉の指導を問題にすることは,文芸界でタブーとなったが,最大の問題はつねにそこにあった。毛沢東夫人の江青が目をかけた〈革命模範劇〉以外をすべてブルジョア的として禁じた文革期は,そうした〈党〉の〈指導〉がもっとも徹底した一時期でもあった。

〈党〉の側にも,束縛しすぎると文芸が窒息死するとの配慮はあって,文芸や学術上の自由競争を意味する〈百花斉放・百家争鳴〉を提唱しつづけてきたが,そこにはいつも,社会主義や党の指導にとって有利であることを基準とする,という条件がついているので,事はいつも生煮えに終わらざるをえなかった。

この30年で,比較的成果があがったのは,京劇をはじめとする伝統演劇の整頓と復興であった。崑曲(こんきよく)のように,滅亡に瀕していた地方劇で息を吹きかえしたものは少なくない。曲芸と呼ばれる語りものや雑技と呼ばれるサーカス,漫才,民族音楽など,特別な保護が加えられ,人材養成の学校もでき,技巧やレパートリーにも新風が吹き込まれて,独特な清潔感をもったものとして蘇った。それらの様式化されたものは,安定した環境で技術をみがくことで,生命をとりもどしたのであろう。

これに反して,個性を生命とする小説,詩,話劇(日本のいわゆる新劇),映画などの近代芸術のジャンルでは,〈党〉の指導もさることながら,文芸作品に人民教化の役割が担わされているところから,作品は一般に倫理感を強調することに急である。それはそれで,きりっとした味の佳作を生まないわけではなく,良くも悪くも倫理感こそは現代中国の文芸作品の特徴なのだが,その反面,内面的思索や知的冒険,下からの風刺や笑いなどのふくらみを欠くことも事実である。

文革が収束して,80年代に入ると,文芸界には自由な空気が支配するようになり,ヒューマニズムや実存主義の哲学,モダニズムの手法などに興味を示す文芸家たちが現れた。〈党〉は,〈精神汚染〉なるレッテルをはってこれを押さえこもうとしたが,対外開放政策のもとで育ちつつある若い世代の文芸家たちは,もはや倫理感で手足をがんじがらめにされることには満足してはいないようにみえる。とりわけ90年代に入ってからは,市場経済の現実が文化界にも浸透し,独立採算制の原則が支配的になった。一方では,党による締めつけも目に見えないかたちで強められている。

科学研究

自然科学を基礎研究と応用研究とに分けるとすれば,現代中国において基礎研究の中心は,中国科学院である。96年現在で,123の所属研究所と6万人のスタッフを擁する。文字通り中国の自然科学研究の中心で,初代院長は郭沫若であった。これに対して,応用科学は,中国農業科学院,中国医学科学院,中国林業科学院,中国地質科学院などのほか,国務院の各産業部門に各種の専門別研究所がそれぞれあって,そこで行われる。大学にも研究所が設けられているが,大学の中心任務はあくまで教学におかれる。このほか,各地方にそれぞれ立地条件を生かした研究所がある。さらに,国防関係の研究所があることが知られているが,秘密のベールに包まれて,実態は明らかでない。民間には各種の学会があり,対外交流もさかんだが,これらの連絡調整機関として中国科学技術協会がある。

中国における科学研究テーマは,国家の科学技術発展計画にもとづいて,上から下へと任務が下ろされ,それによって各単位,各個人の研究テーマが決定されるのが,基本的しくみである。むろん,個人の興味が生かされるケースはあるが,その余地は多くない。建国以後,1957年に〈科学技術発展12ヵ年計画〉が作成されたが,59年に始まる自然災害や相継ぐ政治運動,ソ連の援助打切りなどによってかく乱され,十分には完遂できなかった。文革10年のブランクを経て,78年3月に〈1978-1985年全国科学技術発展計画要綱(草案)〉が公布され,農業,エネルギー,材料,コンピューター,レーザー,宇宙空間,高エネルギー物理,遺伝科学の8分野を最重点に,重要科学技術分野で70年代の世界先進レベルに追いつく目標が立てられた。文革収束後の80年代に入って,中国は,欧米,日本などに数千の研修留学生を派遣し,科学技術を修得させた。彼らが帰国することで,中国の科学技術スタッフの質が底上げされることはたしかだが,問題は管理体制にある。従来の党委員会指導という名のしろうとによる管理体制をどこまで克服できるかに,今後の成否があろう。

中国の科学技術の大きな特色の一つは,〈自力更生〉にある。建国後,新中国は国際的に孤立させられた。唯一の手本はソ連であったが,それとて必ずしも中国の自然的・社会的条件や技術水準に合致しなかった。そのソ連も,1960年には突然技術援助を打ち切った。こうしたなかで,なかば外的条件に強制されて確立していったのが〈自力更生〉の考え方で,その成果は,科学技術の各分野のテクニカルタームをとりあえずすべて中国語に訳すこころみ(その結果,おびただしい辞書が出版された)や,すべて中国語で書かれた大学の自然科学の基礎理論教科書,などに端的にみられる。〈自力更生〉は,中国独自の科学技術体系への方向性を示すものである。

人文社会科学

この分野では,もとの中国科学院哲学社会科学部が1977年に分離独立した中国社会科学院,および全国の大学が研究活動の中心となる。中国社会科学院は,95年の調整をへて,現在31の直属研究所をもち,5000人のスタッフ(約30%の行政要員を含む)を擁する。

この30年,比較的持続的に着実な成果をあげてきたのは考古学で,馬王堆漢墓や秦始皇帝兵馬俑の発掘などは,世界的に注目を集めた。これに対して,理論や解釈をおもな内容とする哲学,歴史学,政治経済学,文学などの領域では,事は文芸と同様で,政治の枠にがんじがらめにされてきた。くりかえし政治運動のあおりをくった結果,事実を事実として研究・分析するかわりに,マルクス主義の古典や毛沢東の著作の片言隻句で現実を裁断する〈スコラ的マルクス主義〉とでも呼ぶべきものがはびこり,学問研究を窒息させた。近代経済学,法学,観念論哲学などは,50年代初期および60年代初めにごく一部で手をつけられたにとどまって根づかなかった。80年代に入ると,〈実事求是〉が唱えられるようになって,社会学の復活にみられるように研究上の領域も広がり,西側世界にも窓を開いて国際交流も行われるようになった。ただ,現在までのところでは,人権,疎外,ヒューマニズム,実存主義などのテーマに対する〈党〉の側の反応は,なお過敏である。

体育

1979年,中国は国際オリンピック委員会に復帰した。中国のオリンピック参加は1952年の第15回ヘルシンキ大会が最後で,58年に台湾問題をめぐって関係を中断して以来,21年ぶりの復帰であったが,これによって中国体育界は,全面的に世界の前に登場することとなり,84年の第23回ロサンゼルス大会に選手団を送った。

中国の体育活動は,理念としては,体力を増強して生産と国防に奉仕することをスローガンに掲げている。52年に中華全国体育総会が成立したことで,新中国の体育活動の体制ができあがるわけだが,国際的に注目を集めるようになったのは,59年の第25回世界卓球選手権大会(西ドイツ)で男子シングルスに優勝(容国団)したあたりからである。以来,中国卓球は一貫して世界をリードする実力を示して西側世界への重要な窓口となり,71年には米中関係打開の道をつけるなどして,〈ピンポン外交〉なることばを生んだ。

文革期には,スポーツにおいても,勝利第1,技術第1の思想に反対してスポーツを革命化することが叫ばれたが,実際には軍事訓練との結合にとどまり,体育活動は低下した。文革終息後,いちはやく活動を回復し,卓球はじめ,バレー,体操,バドミントン,重量挙げ,射撃,アーチェリー,飛込み,走り高跳びなどで世界のトップレベルの実力を有するにいたった。とりわけ,81年に初めてワールドカップ(東京)を制した女子バレーは,国際社会での中国人の自尊心をとりもどすのに大きな役割を果たし,〈女子バレー精神〉が一時期の合言葉となった。中華全国体育総会の傘下に,分野別に30の協会が組織されているが,この中に囲碁協会や将棋協会もふくまれる。見逃してならないのは,中国武術協会に組織された伝統的武術の存在で,老人から少年少女まで,幅広い愛好者をかかえ,きわめて高い水準にある。日本の柔道も愛好家が増えつつある。いまひとつ注目すべきは各地の少年宮で,特殊な能力を有する優秀な少年少女を集めたこの課外活動の場が,大量のスポーツエリート予備軍を育てている。

マス・メディア

現代中国のマス・メディアの中心は,新聞,ラジオ,テレビであるが,これらにニュースを提供しているのは,国営通信社の新華社である。北京に本社を置き,国内各地,および人民解放軍内に支社を置く。海外にもひろく記者を常駐させている。この新華社の流すニュースが毎日の新聞紙面を飾るわけだが,新華社はこのほか,外国の通信社や新聞のニュースを選択し,原則としてもとのまま中国語に翻訳したものを編集した《参考消息》を出しているが,一定の資格(たとえば大学生)があれば予約購読できる。同種のものでよりくわしい《参考資料》(午前,午後2回発行)もある。いずれも〈内部刊行物〉である。中国の幹部や高級知識人は,こうした〈内部刊行物〉で,大衆の知らないニュースを知るチャンスがある。

92年の統計によれば,新聞は,全国紙(《人民日報》《光明日報》など),地方紙,夕刊紙,専門紙など合わせて1755種あり,雑誌は7000種を超える,という。新聞記事の内容は,80年代に入って犯罪や汚職の記事も載せるようになったが,すべて解説記事風で,同時性には乏しい。

ラジオは,はやくに普及し,国務院直属の中央人民放送局が全国向けに第一・第二番組と少数民族向け番組(モンゴル,チベット,ウイグル,朝鮮,カザフ,チワンの6民族語)を流し,各ローカル局(1995年現在で1200余局ある)が独自の番組をその間にはさんで流す。1958年に開局したテレビ放送は,80年代に入って急速に発展し,95年現在で中央1局のほか,835の地方局が開設されており,96年には衛星放送を開始した。全国に白黒テレビが普及しおわり,いまやカラーテレビの時代に入っているが,映像文化の普及は,広大な中国の生活意識を今後急速に平均化していくことが考えられる。

社会生活

社会生活は毛沢東時代と鄧小平時代とで,1980年あたりを境目にまったく変わってしまった。ここでは両者を対比するかたちで概況を述べる。

暮らしの感覚

まず社会生活の大事な目安の一つとして収入と消費の推移をみよう。1978年の農民の年収は133.6元であったが1993年には922元に増え,都市市民のそれは316元から6.4倍増の2337元となった。そうしたことから消費傾向も生存第一型から生活エンジョイ型に変わった。その一例として人気商品についてみれば,1960-70年代以来,長い間中国の庶民にとっての暮らしの欲望の対象といえば腕時計,自転車,ミシン,ラジオの〈四種の神器〉であったが,それが80年代に入ると一挙にカラーテレビ,冷蔵庫,カメラ,扇風機,洗濯機,ラジカセなどの〈旧六品〉と呼ばれる電化製品に変わり,90年代に入るとビデオ,コンポ,エアコンという〈新三品〉に移り,90年代中期には建売住宅,電話,パソコンの〈スーパー三品〉が登場しつつある(以上は《北京週報》95年3号による)。かくして90年代半ばになると,大都会のデパートでは金さえ出せば外国のブランドものを含めて何でも買える時代を迎えつつある。むろん上海や広州などの沿海都市や首都北京などと内陸部の都市とでは格差があるが,それもかなり急速に縮まりつつある。問題はむしろ,全体として向上した中で生じている上下の格差で,外車で子供を幼稚園に送り迎えする階層(高級官僚や成金)と,近くの託児所に預ける庶民の間の隔絶感はたいへんなものである。

暮らしの向上は社会の気風も変えた。かつての中国の暮らしの特徴はその質素さにあった。紙でも瓶でもていねいに保存し,くりかえし使ったものだが,いまや都会は増える一方のごみの処理に悲鳴を上げている。《北京週報》(1996年第48号)が伝えるところでは,50年代の北京の1年間の生活ごみ量は200万tだったのが,90年代にはその2倍に増え,1日1万1000tをこすといい,その大部分は近郊から遠郊へと運ばれて堆積され,ごみが北京を取り巻いている。こうした都市が全国に200以上あるという。

生活を支える仕事について言えば,毛沢東時代には職業選択の余地はまったくなかった。社会主義の建前上,最低の仕事は保証するかわりに,上で決められた配属には従うほかなかった。鄧小平の改革・開放政策は,資本主義的競争原理を導入したため,沿海都市の外資合弁企業を皮切りに雇用の自由化が始まり,しだいに社会の各分野に及びつつある。同時に,国有企業を軸として休職者を吸収する従来の計画配置の負担に国家が耐えきれなくなったため,1996年から政府は積極的に労働力の市場調節の政策に転じた。こうして才能をのばすチャンスが増えたかわりに,経営不振の国営企業などでは事実上の倒産でレイオフになる人の数も少なくなく,2000年には1億5000万人の失業者が出るというきびしい見通しも出されている。

1996年度の国家統計局統計によると人口8億6400万人で,全国人口の70%をしめる農村では,いわゆる郷鎮企業が余剰人口の一部を吸収しているとはいえ,都会へ出稼ぎに流れる人の数も増えるいっぽうで,都会の工事現場の肉体労働はこうした出稼ぎの人によって支えられている。

いずれにしても,貧しく閉鎖的だがそれなりに安定していた社会は,改革・開放政策への転換によって,より豊かさを目指した激しい競争社会へと変貌をとげつつある。金さえ出せばすてきな建売住宅も買えるかわりに,値段は東京並みで,庶民にはとても手が出ない。97年から大学生は一律に自費と決められたことが象徴するように,教育費をはじめとして,人の子の親の負担は重くなる一方で,さまざまな不平等やひずみも増えつつあるのが,暮らしの実状である。毛沢東時代とはくらべものにならない明るさだが,にもかかわらず,一方では中国共産党の一党独裁の枠は社会全体にかかっているので,どこかでつねに光っている〈党〉の目を意識せざるをえないという事情もまたある。庶民はその中で,かつてのように政治に過大な期待や関心を抱くことを巧みに避け,あれこれと不満は抱きつつ,おのがじし少しでもよい暮らしを求めて利口に泳いでいるというのが,90年代半ばの実状である。

衣

衣生活の推移を一言で言うとすれば,70年代までの30年間は綿製品が主流であったが,80年代になると化繊がしだいに進出し,90年代になると,レベルはともかくとして,一挙に欧米社会と等質の地平に変貌した。かつては男も女も木綿の紺またはカーキ色のいわゆる人民服(中国語には人民服という言い方はなくて,ちゃんとした仕立てのものは中山服,軍服に似たものは軍便服と呼ばれる)が基調だったものが,80年代に入ると男は背広,女はスカートを軸とした洋服姿に変わりはじめ,あっという間にジーンズやミニスカートが広まり,上海,広州,北京などの街頭を行く人々の服装はニューヨークや東京とさほど変わらぬことになった。この間に,かつて綿製品の統制のためにあった衣料切符(布票といった)は廃止された。むろん,広大な中国のことで,内陸部や農村ではまだ人民服も見られるが,そこでももはや主流ではない。

着る物が変われば履く物も変化する道理で,70年代まではズック靴が主で,布鞋と呼ばれる布製のくつがそれに次ぐ感じだったが,90年代は革靴が主流で,スニーカーがズック靴に取って代わり,布製の靴はお年寄り専用といったことになった。頭の方は女性の変化がことに著しく,毛沢東時代はお下げかおかっぱしか見られず,パーマネントもごく控えめなのがたまに見られたくらいであったが,これも80年代後半から一気に西欧化し,90年代の中国には,マッシュルームカットを主流に,ありとあらゆる髪型が街を行く。ただ,年配の女性はおしなべてかつての断髪型に愛着があるようで,それはそれで様になる。

服飾で言えば,ファッション界の活発さには瞠目すべきものがある。80年代に始まったアパレル産業は,ある統計によれば96年段階ですでに4万4000社以上に達しており,関連業種をも加えた総人数は900万人になるという。こうしたなかで,西欧のブランドものの委託加工・販売の伸びも著しく,これを基礎にやがてインターナショナル・ブランドの自前開発をねらおうという構えである。ファッションデザイナーやモデルの海外進出も進んでいる。

中国は50を超える民族からなる多民族国家で,主な民族はそれぞれの伝統文化を持っているが,改革・開放時代になって,生活の向上とともにそうした伝統文化はより自由で純粋な表現を与えられるようになった。そうした中から,民族衣装を基盤にアパレル業界へ進出しようといううごきもある。90年代半ばで言えば,少数民族の人たちは,西欧化の波はそれとして受け止め,たとえば日常生活ではジーンズを着ながら,祭りや伝統行事では民族衣装を身につけるというふうに,利口に対処しているように見える。

食

食生活は北方圏と南方圏に大きく分かれる。北方は麵を主食とし,南方は米を主食とする。麵は小麦,トウモロコシ,コーリャン,豆などの粉をひろく指すことばで,北方ではこの麵を使ってうどんやマントウ,餃子などを作るが,80年代以降はトウモロコシやコーリャンは家畜の飼料の位置に転落した。副食は豚や羊,鶏などが主となる。これに対して,米を主食とする南方では,豚や鶏はいうまでもなく,アヒルや豊富な水産物を生かしてさまざまな副食に腕をふるう。

以上のような一般的説明は,90年代以降はかなり訂正しなければならない。その理由はおよそ二つある。一つは,交通の発達や経済条件の向上につれて,南方型の食生活がどんどん北方に入り込みつつあることからくる。たとえば米だが,それによって食生活が変わると言うほどではないにしても,北方の家庭にかなりな勢いで普及しつつある。それに海産物から蛇やカエル,スッポンなど,かつては北方の人は原則として食べないとされてきたものが,西安あたりの市場でごろごろしている。こうして,豊かな南方の食文化の進出で,中国人の食生活は一段と平均化されつつある。いま一つは,パンや牛乳,バターなど,西欧型食物の普及にともなう食生活の西欧化である。たとえばビール。かつてはさほどにも好まれなかったし,飲んでも生ぬるいことで知られていたが,あっという間に冷えたビール,それも生ビールがごく普通になった。さらに,コカ・コーラやスプライトなどのソフトドリンク。とりわけコカ・コーラは,90年代に入ってソフトドリンクの20%前後のシェアを占めている。それに加えて,ファーストフードの猛烈な伸びがある。97年のある統計は,その前の年のファーストフード店経営専門の会社が全国で400社,ネットワーク店舗数は28万軒という数字を出している。サンドイッチやフライドチキンを主にしてコカ・コーラを飲ませるこうしたファーストフードの流行は,80年代の好奇心のレベルをこえて,中国人の食生活を根本から変えはじめている。

日常生活のリズムで言えば,朝食は油餅(揚げパン)や油条(ねじ上げパン),マントウ,粥,豆乳などが普通だったが,前述のように牛乳,卵,パン,ハムといった西洋スタイルがしだいに入り込みつつある。昼食は勤め人や小・中学生などは近くであれば家に食べに帰るが,勤務先の食堂や屋台ですませるケースも多い。夜は家庭でゆっくりとなるが,買い物や食事作りは都会は男女平等で,早く帰れる方が作る。北方の冬はかつては野菜が不足して,大根,ジャガイモ,白菜くらいしかなかったが,ビニルハウス栽培の普及や輸送の発達によって,四季を通して北方,南方を問わず,新鮮な野菜が手に入る。それよりも注目すべきは,生活のリズムが現代化にともなって速くなった結果,食生活が簡便型へと変わりつつあることだ。食卓にしめる加工食品の割合が確実に上がっていると,さまざまなリポートはかたっているし,上述のファーストフードや軽食マーケットの役割もますます大きくなりつつある。

街のレストランは,高級なものから庶民的なものまでどんどん増えているし,屋台や夜店も繁盛するいっぽうで,食生活にかんするかぎり,中国は豊かな国である。豚肉を食べないイスラム教徒のためには各地に回民食堂があるが,これはしばしば値段の安さをねらった漢族の食欲を満たす場ともなっている。

住

衣・食・住のうち,このところの変化がもっとも緩慢なのが住居であるのは,事柄の性質そのものがおいそれとは変化しにくいこともあるが,根本的には巨額の投資を必要とするからである。82年の統計では,全国128の市制施行都市で住宅困窮世帯が総世帯の3割を超える780万戸にのぼり,その半数近くが老朽化しているとあった。その後の十数年間で都市や農村の住宅建設がかなり進んだ情況は,〈1979年から93年までの間に新規建設した都市住宅は20億2500万m2で,1人当り住宅面積は3.6m2から7.5m2に増え,建築面積5万m2以上の団地は4000あまり,農村の新規建設住宅は93億m2で,1人当り住宅面積は10.7m2から21.4m2に増加〉(紀暁嵐東北経済大助教授,《北京週報》94年14号)という報告を読むまでもなく,旧市街地がどんどん姿を消している都市を歩いて見ただけで実感される。しかしその一方で,550万世帯が住宅難に悩まされ,その数は毎年40万世帯ずつ増えていると同報告も指摘しているように,住宅難はまだまだ解消されたわけではない。

毛沢東時代の中国では,家賃が安いことが外国人をうらやましがらせたが,90年代にはいると,上海や北京の高級住宅マンションの家賃は東京並みといわれるようになった。92年あたりから高級別荘や建売住宅ブームでたくさん建てられたが,これも購入価格がニューヨークや東京並みで,個人購入者の比率は7~14%にとどまるという(前記の報告)。逆に言えば,それだけ金を出せば買えるし,また買う人もいるということである。その一方で国営企業などの労働者は,これまで低家賃で住んできた部屋を,買い取ることを求められてもいる。その価格は2LDKで1万~3万元と,普通の建売に比べれば低価格だが,それでも年収の何倍にも当たる。いずれにしても,ひと月の家賃が数元といったかつての時代は,過ぎ去ってしまった。

角度を変えて,北京の四合院のような伝統的民家についてみれば,90年代に入ってからの建築ブームで全国的に見て一気に消滅しつつある。一部では保存論もあるが,経済効果優先の風潮のなかではたしてどこまで生き残れるか,はなはだ疑問である。

年中行事,娯楽

暮しのうるおいともけじめともなる年中行事としては,国家が定めた休日と,民間の伝統的なものとがある。

中国の公休日は,日曜以外では,新年(1月1日。1日休み),春節(旧正月。3日休み),メーデー(5月1日。1日休み),国慶節(10月1日。2日休み)の合わせて7日間だけで,比較的少ない。人々は,休日の前には日曜出勤などして,振り替え休日で連休を作るようくふうしている。

もっとも盛んなのは春節で,人々はその数週間も前から心待ちにし,ごちそうのしたくをする。どんなに遠くに住んでいても,この日ばかりは家族のもとへ帰る。勤務先でも,そのための旅費を補助してくれる。家々の門口には縁起のよいことばを書いた対聯(たいれん)がはられ,農村ではさらにめでたい図案の年画を部屋にはる。夜中の12時を過ぎると一斉に爆竹を鳴らす習慣があったが,大都市では近年禁止されている。春節の間は,勤め先の上役や旧知のところを年始回りするが,このときふつうはお茶や飴をふるまわれる。春節には家族そろってギョーザを食べるのは北方の習慣であり,南方にはこれに匹敵する,とくにきまった食習慣はないようである。春節にくらべて,新年は,一年のけじめとしての行政的意味はともかく,暮しのうえで特別の重みはもたない。

中国の四大祭といえば,春節のほか,元宵節,端午節,中秋節をあげるのが普通だ。元宵節(上元)は,陰暦正月15日に行われる祭りで,灯籠に火を入れてこれを観賞するので,灯節とも呼ばれる。北から南まで,各地にさまざまな趣向をこらした灯籠があり,民間芸術としての価値もある。この日は,クルミやサンザシの実で作った餡(あん)を入れた団子(元宵という)を食べる。端午節は,陰暦5月5日の端午の節句で,いまでも粽子(ちまき)を食べる。中秋節は,陰暦8月15日の節句で,春節についで重要な祭りとされる。家族が一堂に会することを願って,団円節とも呼ばれる。この日には,月餅を食べる。このほか,清明節の墓参り(陽暦4月5日または6日),陰暦9月9日の菊の節句の重陽節,陰暦11月1日の衣替え(死者の墓に紙でできた冬衣を送るので,送寒衣ともいう),冬至など,年中行事は数多い。

こうした伝統行事以外で,日常の娯楽となると,まだかなり単調である。第一,娯楽施設が,巨大な人口に比べてあまりに少ない。映画館や劇場に外国ものや評判の作品がかかると,どっと押し寄せる。スポーツを楽しむのも重要な娯楽の一つで,ピンポン,バレー,サッカーなどに人気が集中するが,90年代に入ってボウリングに急に人気が出た。囲碁,将棋,トランプなどの盤上遊戯もさかんで,公園や横町などの戸外で一戦交えている。マージャンは,表面的には廃れたかにみえたが,80年代以降は急速に復活した。80年代に入って,自由化ムードの中で賭博の芽が息を吹きかえしたらしく,政府の警告が何度も出された。家庭ではテレビの地位が上昇しつつあり,続きものの人気番組でも始まると,通りはひっそりとなる。

結婚,葬式

婚姻法(1980年9月修正)では,男子は満22歳,女子は満20歳以上で結婚できることになっているが,人口対策や住宅問題から晩婚が奨励され,都会では男27~28歳,女25歳前後で結婚というのが多い。結婚を急ぎすぎると,勤務先の指導者から説諭されるし,だいいち住宅の配給が受けられない。農村では,労働力確保の必要から生まれた習慣で,20歳台前半で結婚するのが普通である。結婚相手を見つける方法は,恋愛,結婚相談所,集団見合などさまざまだが,都会では友人を介して知り合う〈介紹〉というケースも多い。また,仲人を介するのも少なくなく,農村では圧倒的にこれが多い。

正式の婚約には,男の側が息子を連れ,贈り物を持って女性の家へ行く。贈り物には〈囍〉と書いた赤い紙をはり,なかみは必ず偶数とする。仲人がいれば立ち合う。事がすむと,酒肴でもてなす。結婚しても男女とも姓は変わらないが,入り婿というかたちにはなお抵抗がある。嫁を迎えるには,男の側が家具一式に電化製品もひとわたりそろえるようなケースも多くなっている。寝具はかならず偶数そろえる。農村では,新郎側が結納金を出して新婦側が用意し,嫁入りの日に赤い塗りの〈抬盒〉に載せて,新郎の家に担ぎ込む。

いよいよ結婚となると,まず結婚登記をする。これには男女双方の勤め先の承認書が必要で,それに戸籍カードと二人いっしょの写真を添えて登記すれば,〈結婚証〉が男女双方に発行される。登記は,都会では〈派出所〉で行う。〈派出所〉は,日本の所轄警察署にあたり,ここで〈戸口〉が管理されている。ついでにいえば,死亡手続きもここでする。農村だと,郷政府などの末端行政単位で行う。

結婚式は,双日,偶数の日を縁起がよいとする伝統はいまでもいきているが,メーデーや国慶節に挙式する人も多くなった。当日は,新郎が花嫁を迎えに行かねばならないが,その際,いまでは多くタクシーが使われる。農村では自転車のこともあるが,縁起のよい商標名にするよう気を使う。婚礼の儀式は,伝統的には天地や祖先を大地に額を打ちつける叩頭(こうとう)の礼で拝したが,今はごくふつうのおじぎが一般的である。新郎新婦は,胸に大きな赤いリボンを飾る。披露宴は,レストランを借りきったり,専門のコックを雇ってきたりして,それだけで何百元も使う。農村では,何日も宴会して,客を招く。費用はすべて新郎側の負担となる。新婚の晩には,〈鬧房洞〉といって,親しい友人や同年輩の親戚の者が,洞房,つまり新婚夫婦の部屋に押しかけて,夜おそくまでからかう風習がある。以上はごく通常の場合だが,恋愛結婚に反対されて自殺するケースや,買売婚にひとしいケースなど,結婚にまつわる悲劇が農村部ではいまなお後を絶たないことを,《人民日報》などの公式報道でも認めている。

結婚の次は子どもだが,人口抑制の必要から70年代末から〈一人っ子政策〉が強力にすすめられている。勤務先や居住区,農村の生産大隊などには,〈計画生育〉(バースコントロール)の専門委員がいてきびしく〈指導〉しており,違反すると,福利手当の打切りや罰金などの制裁措置がとられる。都会では,かなり早くからひとりっ子が普通になったが,それでも男の子を欲しがる気風は根強く,まして生産責任制を導入した農村では,罰金を払ってでも働き手となる子どもを多くつくる傾向がつよい。

80年代に入って,離婚が増大した。82年の統計では,民事訴訟の40%以上が離婚に関するものだという。原因は,三角関係,嫁姑の問題などありきたりだが,女性の権利意識が高まるにつれて,離婚率も増大するだろう。人民共和国になって目だった社会変化の一つとして,大家族の崩壊があるが,それにつれて都会では核家族化がすすみ,鍵っ子や老人問題もクローズアップされてきた。

葬式は火葬と土葬に分かれる。政府は一貫して火葬を提唱してきた。しかし,83年に公表された数字によると,都市の火葬率が90%,全国平均30%とあり,火葬場は,都市の85%,農村部では県の40%に作られているという。いずれにしても,農村部は基本的に土葬である。

土葬は面倒で,生前から高価なお棺を用意することも多い。霊柩を送るのに,楽隊つきの葬列を組むことも,今なお廃れてはいない。いったん埋めた柩は,数年経って発掘し,骨を拾って壺におさめ,先祖代々の墓に安置するわけだが,むろんその条件があればのはなしだ。広東,福建から浙江省南部にかけては,豪華な墓が多い。

都会では,まず火葬して,条件と必要があれば遺骨を前に追悼会を行うのが普通である。一定の地位以上の人には,北京ならば八宝山墓地に遺骨を安置すればよいが,大多数の老百姓(一般庶民)には縁がないので,一定の費用を出して火葬場にあずかってもらってもよいし,自分で処理してもよい。命日などにお供養料を払ってお寺でお経をあげてもらうことは許されるが,僧侶は,お寺以外のところでの宗教活動は禁じられている。ちなみに,解放後も信教の自由は憲法で保証され,1953年5月には中国仏教協会(初代会長円瑛法師)が創立された。文革中の逼塞(ひつそく)を経て,現在では活発に活動している。

〈単位〉と〈檔案〉

中国人が,自分を社会の一員であると意識する最小の単位は,家族を別とすれば,〈単位〉である。役所,工場,商店,人民公社,学校,居住区などを,ひろく〈単位〉と呼ぶ。中国人はすべてどれかの〈単位〉に属しており,さもないと公民としての正常な生活ができない。人々は,〈単位〉に勤める。食料切符や衣料切符,最新電化製品の配給切符など,すべて〈単位〉から支給される。住宅も,まず〈単位〉に割り当てられ,それがさらに分配されるしくみとなっている。したがって,有力な〈単位〉に属していたり,〈単位〉の指導者が有能だったりすると,有利なことがしばしばありうる。さらに,大きな〈単位〉は原則として医療施設や教育機関(小学校。場合によっては中学校も)を付設しているので,その方面の面倒もみてもらう。結婚や離婚はもちろん,一定期間以上の旅行,他の〈単位〉との接触など,すべて〈単位〉の事前許可が必要である。子どもの出産割当ても,〈単位〉に目標数字が下ろされてきて,それにしたがって〈指導〉がなされる。ところで,この〈単位〉には,〈領導〉がいる。文字通りには指導者だが,要するにその〈単位〉の党委員会の幹部であり,つきつめれば党の書記ということになる。上述のすべては,要するにこの〈領導〉の裁量権の範囲内にある。

ところで,〈単位〉の党委員会には,ひとりひとりの〈檔案〉が保存されている。〈檔案〉とは,それぞれの人間の経歴や行動の記録で,学歴や職歴のほか,その人の思想動向や業務態度(これらは,中共が下部党員の報告で知る)とそれに対する党の評定などが記入されている。また,両親や祖父母の代にさかのぼって階級区分が記載されている。就職や転職はもとより,結婚や子女の進学,就職など,どこまでもこの〈檔案〉がついてまわる。そこに何が記載されているかは,〈領導〉の一部を除いては,党外の一般大衆はもとより,平党員ですら知らない。こうして,〈単位〉と〈檔案〉にすべての人々が結びつけられているわけだが,これを〈保護〉と感じるか,〈束縛〉と感じるか,ひとりひとりの暮しのおかれた状況によってちがうことになろう。

執筆者:吉田 富夫

日中文化交流

第2次世界大戦後の日中文化関係は政治的に困難な状態から出発した。〈二つの中国〉ともいわれる中国の分裂と,東西冷戦の枠組に左右された日本の講和方針と中国政策,および日中戦争の反省をめぐっての日本人の政治的分裂とがその困難をつくり出したのである。

大戦終了直後に再燃した中国の国共内戦は3年間続き,中国共産党と人民解放軍の勝利に終わった。1949年1月総統を辞任した蔣介石は台湾に逃れ,大陸には,同年10月1日,毛沢東を国家主席とする中華人民共和国が成立した。しかし,この〈二つの中国〉の中で,日本は,51年の吉田=ダレス書簡において,台湾の中華民国政府を国交回復の相手とすることを選択した。そのため,72年の日中国交正常化までの22年間,日本側において,台湾を除く中国との間にわずかな交流の糸口を開き,つないだのは民間の団体といわゆる〈友好人士〉であった。代表的なものが日中貿易促進議員連盟(1949発足)や日中友好協会(1950設立)などである。また,日中間の経済・貿易関係が文化交流関係を牽引する関係にあったことも否めない。52年4月の日華平和条約締結を中華人民共和国政府は日本の敵対行為と激しく非難,これに対して日本政府は〈政経分離〉の方針をとり,貿易と限られた人事往来,文化交流しか認めない方針をとり続けた。

民間交流

民間の交流は,まず52年春に訪中した帆足計ら3人の国会議員が6月に北京で第1次貿易協定を締結して始まった。53年初めには,中国残留日本人の帰国援助に関する取決めが日本赤十字社と中国紅十字会との間でなされた。53年の国慶節以後,日本の各界代表が招かれて訪中し,54年10月には中国紅十字会代表団が来日した。55年4月には日中民間団体によって漁業協定も結ばれた。このような民間の努力によって,いわゆる〈積み上げ方式〉にもとづく日中間の交流はしだいに進展し,55年11月には北京において憲法擁護国民連合代表団と中国人民対外文化協会との間に日中文化交流協定が結ばれるにいたった。その結果,56年3月,日中両国人民間の文化交流を促進する連絡機関として,学者・文化人を集めた日中文化交流協会(会長片山哲)が結成され,中国京劇団の来日を最初に,多様な文化代表団の往来が始まった。こうした状況を反映して,57年4月に派遣された日本社会党訪中使節団は,国交正常化,両国間交流の拡大,諸種の交流に関する政府間協定の締結などを内容とする共同声明を発表した。しかし,同年後半から始まった反右派闘争によって中国の対外政策が変化し,日本でも岸信介内閣が台湾寄りの政策をとって,第4次貿易協定に定められていた中国通商代表部の国旗掲揚の権利を否認したため,両国関係は悪化に転じ,58年5月の,いわゆる長崎国旗事件(長崎で開かれた日中友好協会主催の中国切手展で,一青年が中国国旗を引きずり下ろした事件)をきっかけに,すべての貿易契約が破棄された。中国政府はあらためて〈政経不可分〉を強調,文化・スポーツ交流も停止された。

60年安保闘争に示された日本人民の民主化運動を評価するとして,中国政府がその対日政策を緩和した結果,62年後半に入って,高碕達之助,廖承志らの努力で,バーター取引による貿易(LT貿易)が再開された。続いて,広州交易会への参加,日本工業展覧会の開催,貿易連絡事務所の相互設置,記者交換などが実現した。

文化交流面では,1960年の夏に日中文化交流に関する取決めが成立し,民間の交流が再び活発となった。65年には〈日中青年友好大交流〉として500人の日本青年が中国に招かれ,毛沢東の歓迎を受けた。この時期,展覧会や《人民画報》などを通じてもたらされた中国の絵画,切紙は,社会主義リアリズムにもとづく独特の味わいで,多くの日本人を魅了した。文学作品,映画も盛んに紹介され,日本に中国ブームを招来した。その後に続く文化大革命期の中国は,自力更生を掲げて対外関係を著しく縮小したが,世界的な学生反乱の時代に,文化大革命が日本の学生,知識人に与えた影響は計り知れないものがある。中国革命,中国政治・社会をめぐってのみならず,文化そのものをめぐって,中国に関心をもつ知識人は二分された。

国交の回復

1972年9月の日中国交回復による正常化は,いうまでもなく,国際関係の変化,とりわけ中国の国連加盟とアメリカの中国政策の変更,および中国の国内状況の変化によって可能となったものであるが,その実現の過程において日本の野党関係者,日中貿易関係者,民間団体が果たした役割は大きい。国交正常化によって,文化・学術・技術交流や留学生の交換,観光旅行などが活発になった。日本人中国残留孤児の肉親探しも行われるようになって,日中両国の文化関係の考察に新たな問題を投じた。中国の日本ブームに呼応して,日本語教材を中国に送るボランティアの活動も盛んである。

国交正常化以後における最大の変化は,日本が歴史上初めて中国に求められて,与え手として文化交流を進めている点である。もう一つの変化は,これらの交流の相当部分が両国政府間の事業となったことである。84年には交流を盛んにする目的をもった日中21世紀委員会が設置され,同年の国慶節には3000人の日本青年が中国政府によって招かれた。日中交流の活発化には〈四つの現代化〉政策をとる中国の現政権の対外開放政策が大きくあずかっている。現在のところ,国家間関係の政策の枠内での交流が主であるが,個人間の文化交流の可能性も徐々に拡大しつつある。このようにして広がる文化交流が中国の社会にどのような変化をもたらすかが大きな関心事となろう。

→中国

執筆者:平野 健一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「中華人民共和国」の意味・わかりやすい解説

中華人民共和国【ちゅうかじんみんきょうわこく】

→関連項目上海万博|全国人民代表大会|中国|中国国民政府|溥傑|BRICs|北京オリンピック(2008年)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「中華人民共和国」の解説

中華人民共和国

ちゅうかじんみんきょうわこく

国共内戦に勝利後,1949年9月人民政治協商会議で共同綱領を制定し,10月1日毛沢東共産党主席,周恩来首相のもとに建国を宣言。

【1950年代】1950年の土地改革法,51年の三反五反運動の展開によって社会主義建設のための経済建設を開始。53年第1次5か年計画を開始し,54年に中華人民共和国憲法を制定,毛沢東が国家主席に就任。その後,農業共同化を進めながら,1956〜57年整風運動としての反右派闘争を展開,58年から人民公社建設を軸とした大躍進政策を掲げて第2次5か年計画に着手。しかし,3年連続の天候不順,指導上の欠陥,非公然に開始されていた中ソ対立によるソ連の支援打ち切りなどで大躍進政策は失敗し,1959年国家主席が劉少奇に代わり,彼の下で調整政策がとられた。この間,外交面では1950年2月中ソ友好同盟相互援助条約を締結,10月朝鮮戦争に義勇軍を派遣し,54年のジュネーヴ会議や55年のアジア−アフリカ会議などで非同盟諸国と連帯をはかる。しかし,1959年チベット問題からインドとの国境紛争が発生。

【1960年代】1962年ころから中ソ対立が公然化する中,64年核実験を行い第5番目の核保有国となり,国際政治に大きな影響をおよぼす。いっぽう国内では,経済建設,中ソ対立,ヴェトナム戦争への対応などをめぐり党内闘争が始まり,1966年毛沢東の指令によってプロレタリア文化大革命が開始された。国際的孤立感が深まる中,1969年中ソ間の対立は珍宝島やイリ地域での武力衝突にまで発展した。

【1970年代】国際面では,1971年台湾中華民国政府に代わって国連代表権を獲得,72年アメリカ大統領ニクソンの訪中で米中接近が始まり,また日本と国交を樹立した。国内では,文化大革命が続く中,1971年林彪 (りんぴよう) の逃亡・撃墜事件が起こり,73年には鄧小平が復活するいっぽう,毛沢東夫人の江青ら四人組によって周恩来批判を意図した批林批孔運動が展開された。1976年にはいると1月に周恩来が死去し,4月の(第1次)天安門事件で鄧小平が再度失脚し,四人組の権力が強化された。9月毛沢東が死去すると,翌月,後継者に指名された華国鋒が四人組を逮捕し,文化大革命の終結が宣言された。華国鋒体制のもと,1977年鄧小平が再度復活し,78年末から実質的には彼が主導権を握り,10年間の文化大革命で混乱した政治・経済・軍事・科学技術を復興させる目的で,79年「四つの現代化」と開放経済など現実的政策が打ち出された。国際面でも1978年日中平和友好条約を調印,79年アメリカと国交を樹立するいっぽう,ヴェトナムと戦争(中越戦争)を起こした。また1980年に期限の切れる中ソ友好同盟相互援助条約の更新を拒否した。

【1980年代】1980年華国鋒が失脚し,鄧小平体制の下,趙紫陽 (ちようしよう) が首相,81年には胡耀邦 (こようほう) が党主席に就任し,中央委員会総会が文化大革命を全面否定した。1982年に党主席制が廃止され,胡耀邦が総書記に就任。胡・趙体制は保守派を排除しながら経済の対外開放,農村経済改革を進め,1984年から都市経済改革に着手し,85年人民公社の解体を決定(1989年に完了)。1989年胡耀邦の死去を機に民主化を求める学生運動が発生すると,(第2次)天安門事件で,政府は武力でこれを弾圧,国際的非難が高まった。この事件の責任を負わされて趙紫陽が失脚し,江沢民が総書記に就任。この間国際面では,1984年12月イギリスとの間で香港返還協定が調印され(返還は1997年7月),89年のゴルバチョフ訪中で関係が改善された。

【1990年代】「全方位外交」を進める中,1992年にはイスラエル・大韓民国と国交を樹立。国内では1993年,82年憲法を修正して経済活動の自由化の幅を拡大し,企業の自主権拡大と独立採算制を承認。さらに江沢民が国家主席に選出され,李鵬が首相に就任し,民主化運動や「台湾問題」に強硬姿勢をみせている。また,1996年ころからチベット自治区や新疆ウイグル自治区での民族問題が表面化してきた。1997年鄧小平が死去するが,江沢民体制は改革開放路線の継承を発表。7月香港返還が実現され,返還後は特別行政区として一国家二制度(一国両制)のもと,特別な地位・待遇が認められた。また1999年12月,ポルトガルからマカオが返還された。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「中華人民共和国」の解説

中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく)

中華人民共和国は,1949年10月1日に建国が宣言された。中国共産党が45年8月の日中戦争終結後に本格化した全国政権をめぐる国民党との内戦に勝利して,中華民国に代わって建国された。建国準備段階では,「中華人民共和国」だけでなく,「中華人民民主共和国」や「中華人民民主国」が国名として提案されるとともに,国名の略称として国民党が政権を担ってきた「中華民国」を使用してもよいとの意見もあった。しかし,新中国が「労働者階級が指導し,労農同盟を基礎とする」国家であり,その政治体制である「人民民主独裁」を代行する共産党の指導を徹底するために,「中華人民共和国」が正式に採用され,「中華民国」の使用が禁止された。中華人民共和国は建国以来,一貫して中国共産党が唯一の政権党として統治している。共産党は一方で1840年のアヘン戦争以来の近代中国がめざしてきた失地回復の愛国主義を実現する新中国の国家建設を目標とするとともに,他方で過去の革命遺産の保持と共産主義社会の実現を目標に掲げ,中華人民共和国は両者の間で動揺し続けてきた。1966年から76年の文化大革命は,まさにこうした動揺の象徴であり,今では「悲惨な内乱」と否定されるのである。78年以来,中華人民共和国は革命から「現代化」建設への劇的な路線転換を図り,経済発展を「一つの中心」として最重要課題にし,そのために改革・開放政策を実施してきた。従来の統制・計画経済を「硬直した社会主義」と否定し,共産党指導の堅持を除けば,資本主義そのものといってよい「社会主義市場経済体制」の全面確立をめざしている。その延長線上で,2050年前後の「中華民族の偉大な復興」の実現が繰り返し語られるのである。「中華人民共和国」はその意味では,国民党の創始者である孫文が1912年に建国した「中華民国」の継承国家であるといってよい。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「中華人民共和国」の解説

中華人民共和国

ちゅうかじんみんきょうわこく

抗日戦争・内戦をへて1949年10月1日に成立した国家。4直轄市・22省・5自治区,2特別行政区(香港・マカオ)がある。97年の香港返還,99年のマカオ返還により,アヘン戦争以来の半植民地的地位を完全に脱した。内政の機構は全国人民代表大会(立法)・国務院(行政)・人民法院(司法)となっているが,中国共産党の政治指導下にある。実質的な権力者は1976年までは毛沢東,78年までは華国鋒(かこくほう),それ以降は鄧小平(とうしょうへい),江沢民(こうたくみん),胡錦濤(こきんとう),習近平(しゅうきんぺい)と続く。近年,急激な経済成長を達成し,経済大国になる。日本は第2次大戦後国交回復の相手国として中華民国(台湾)を選択したため,72年9月の日中国交正常化まで国交はなかった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「中華人民共和国」の解説

中華人民共和国

ちゅうかじんみんきょうわこく

首都は北京。第二次世界大戦後,国共両軍の内戦がおこり,中国共産党は蔣介石の率いる中国国民党を台湾に追いやった。北京で人民代表による人民政治協商会議が開催され,1949年10月1日,中華人民共和国が成立。'72年日本と正式の国交を,'78年には日中平和条約を結んだ。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中華人民共和国」の意味・わかりやすい解説

中華人民共和国

ちゅうかじんみんきょうわこく

→中国

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中華人民共和国」の意味・わかりやすい解説

中華人民共和国

ちゅうかじんみんきょうわこく

「中国」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...