共同通信ニュース用語解説 「教育勅語」の解説

教育勅語

正式名称は「教育ニ関スル勅語」で1890年に発布され、明治天皇の名で国民道徳の根源や教育の基本理念を示した。父母への孝行や夫婦の和、博愛といった道徳項目を記しつつ、万が一の緊急事態の際は身をささげて皇室国家のために尽くせ、と求めた記述もある。学校での奉読が進み「御真影」(天皇、皇后両陛下の写真)とともに保管されるなど神聖化され、昭和期の軍国主義教育と結び付いた。戦後の1948年、衆参両院が教育勅語の排除や失効を決議した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「教育勅語」の意味・読み・例文・類語

きょういく‐ちょくごケウイク‥【教育勅語】

- 日本帝国の教育の基本理念を示した「教育に関する勅語」をいう。明治二三年(一八九〇)発布され、古来天皇は徳をもって統治してきたことを述べ、国民の守るべき徳目を掲げ、「一旦緩急あるときは義勇公に奉ずる」のが本分であることを強調した。第二次世界大戦前の国民教育に指針を与え続けてきたが、昭和二三年(一九四八)に国会決議にて失効を確認。

- [初出の実例]「皇典講究所の創設あり。教育勅語の発布あり」(出典:風俗画報‐九〇号(1895)論説)

改訂新版 世界大百科事典 「教育勅語」の意味・わかりやすい解説

教育勅語 (きょういくちょくご)

1890年(明治23)10月30日に発布された,教育の基本方針を示す明治天皇の勅語。政府の公式文書では〈教育ニ関スル勅語〉という。

成立過程

発布にいたるまでには,さまざまな教育観の対立があった。学制公布(1872)当初は文明開化に向け,個人の〈立身治産昌業〉のための知識・技術の習得が重視された。しかし自由民権運動の昂揚に危機を感じた政府はこれを直接弾圧するとともに,ふたたび自由民権思想が起こらぬよう学校教育の統制に乗り出し,1879年の〈教学聖旨〉で仁義忠孝を中核とした徳育を教育の根本にすえることの重要性を説いた。儒教主義の復活である。これを促進した天皇の侍講元田永孚が勅命によって編纂した《幼学綱要》(1882)は,全国の学校に修身書として下付された。一方,鹿鳴館の舞踏会に代表されるような,条約改正のための欧化主義が華族や官僚上層部にひろがっていた。さらに開明官僚であった初代文相森有礼は,富国強兵のための教育を目ざしながら,道徳教育の基礎を西洋倫理学に求めようとした。すでに〈教学聖旨〉が出されていたが,なお学校の徳育の基本は混乱していたのである。1889年2月11日の大日本帝国憲法発布によって国策の基本がすえられ,これに応じて教育とくに徳育の基本方針を明確にせよとの意見も出されるようになった。翌90年2月に開かれた地方長官会議では,いぜんとして民権派の影響や西洋思想の浸透により,徳育が困難な状況にあるとの報告が各地から行われ,この際勅諭の形式で教育方針を示してほしいとの要求が政府に出された。この要求は閣議でとりあげられ,徳育には関心のない榎本武揚の後任文相に内務官僚芳川顕正が任命されたとき,天皇から徳育の基礎となるべき箴言(しんげん)の編纂を命ぜられた。首相山県有朋は〈軍人勅諭〉(1882)の発布によって軍隊の思想統制に成功した経験から,教育にも同様の勅諭がほしいとの考えをもっており,文部省にその草案作成を命じた。はじめ文部省は帝国大学教授中村正直に草案執筆を委嘱したが,完成した草案の哲学論的・宗教論的色彩を法制局長官井上毅に批判され,この草案はしりぞけられ,この井上が山県の要望にこたえて草案を起草した。中村案,井上案とは別に案を起草していた元田永孚も,井上案ができるやこれに意見を述べ,結局井上案が基礎となり,細部にまで検討が加えられ練り上げられ,第1回帝国議会開会直前に発布にこぎつけたのである。

内容

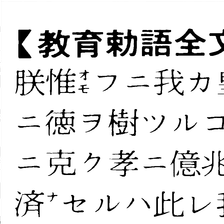

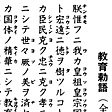

全文は別記の通りであるが,この勅語は三つの部分から成る。第1段は〈教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス〉までで,天照大神ら神々や歴代天皇によってつくられた日本独自の〈国体〉に教育の根源があるとされている。第2段は〈顕彰スルニ足ラン〉までで,この段では親孝行から国法を守ることまで,日本国民が実践すべき14の徳目が並べられ,いったん国が危険な事態に直面したならば一身を捧げて天皇の治世を助けなければならぬと説く。以下第3段では,以上の教育方針は歴代天皇の遺訓であり,それは古今中外に通用する普遍妥当性をもつという。この勅語のあげる徳目は抽象的であり,個々についてはさまざまな解釈も可能だが,普遍人類的遺産ではなく,皇運扶翼のために実践すべき皇祖皇宗の遺訓であり,全体の文脈から不可分のものとして組み立てられている。

教育勅語体制

勅語発布とともに,文部省はその謄本を全国の学校に下付し,祝祭日の儀式などのとき校長らに奉読させ,児童・生徒にその趣旨を感得させようとした。翌91年には御真影(天皇・皇后の肖像写真)への拝礼,教育勅語奉読,《君が代》斉唱などを内容とする〈小学校祝日大祭日儀式規程〉を制定した。校長にとっては,この儀式で勅語を正確に,しかも独特の抑揚をつけて奉読すること,火災から勅語謄本や御真影を守ることが最重要の任務とされた。さらに,これらを不敬のないよう保管するために奉安殿,奉安庫を校内に設置するよう同年11月訓令が出された。発布の翌年,勅語謄本への拝礼を拒否した第一高等中学校(後の第一高等学校)講師内村鑑三はその職を追われるという事件があり,為政者はこうした事件を利用しながら,勅語を神聖化し,その国民への浸透をはかったが,その普及に最大の役割を負わされたのは小学校であり,祝祭日儀式を頂点としながら,修身,国語,歴史,唱歌など各教科で日常的に教育勅語の精神を徹底させる指導が行われた。また状況に応じ教育勅語体制補強のため〈戊申詔書〉(1908),〈国民精神作興詔書〉(1923),〈青少年学徒ニ賜ハリタル勅語〉(1939)などの詔書,勅語が発布された。

教育勅語体制の崩壊

1945年8月の敗戦により,この体制は占領軍の指令と日本の教育関係者自身の反省から解体を求められた。一方,敗戦後ほぼ1年間,文部省首脳のなかには,勅語は平和的であり人間の道が示されているのに近年軍国主義者に悪用されたのだと発言する者もあったが,日本国憲法,教育基本法の公布により,これらと勅語との矛盾は明確となり,48年6月,衆議院で排除,参議院で失効確認の決議が行われた。このような公式決議にもかかわらず,教育勅語復活を待望する声は根強く残った。51年文相天野貞祐は〈国民実践要領〉を発表した。これは教育勅語の復活ではないが,政府から道徳基準を示す方式であった。さらに74年には,首相田中角栄が勅語の徳目を古今東西に通用するものと公言し,このころから一部の学者,財界人,神社関係者などが勅語の意義を評価して,その再読をすすめようとする動きが強くなった。

→修身教育

執筆者:山住 正己

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教育勅語」の意味・わかりやすい解説

教育勅語

きょういくちょくご

天皇制国家の思想、教育の基本理念を示した勅語。教育に関する勅語ともいう。1890年(明治23)10月30日発布。「教学聖旨(きょうがくせいし)」の起草(1879)や「幼学綱要(ようがくこうよう)」の頒布(1882)など、自由民権運動や文部省の欧化政策に反対する天皇側近グループの伝統主義的、儒教主義的立場からの徳育強化運動が前史としてある。1890年2月の地方長官会議が内閣に対して徳育原則の確立を迫る建議を行ったのが成立の直接の契機である。時の山県有朋(やまがたありとも)内閣はこの建議を受け止め、文部大臣芳川顕正(よしかわあきまさ)に対する天皇の箴言(しんげん)編集の命によって本格的な起草に着手。編集作業は初め中村正直に委嘱されたが、のち法制局長官井上毅(こわし)の手に移り、枢密顧問官元田永孚(もとだながざね)がこれに協力するという形で進行した。全文315字。天皇の有徳と臣民の忠誠が「国体ノ精華(せいか)」であり、同時に「教育ノ淵源(えんげん)」であると説いた第1段、「父母ニ孝ニ……(中略)……天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スヘシ」と、14の徳目を示した第2段、これらの徳は「皇祖皇宗(こうそこうそう)ノ遺訓」に発し永遠に遵守さるべき普遍妥当性をもつと述べた第3段からなる。政治上の一般詔勅と区別するため大臣副書を欠いた。発布後、文部省の手で謄本がつくられ、全国の学校に配布。学校儀式などで奉読され、国民道徳の絶対的基準、教育活動の最高の原理として圧倒的権威をもち、修身科をはじめ諸教科の内容はこれによって規制された。とくに十五年戦争時には極端に神聖化された。井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』(1891)など多くの解説書が刊行されている。

戦後政治改革により1946年(昭和21)10月、奉読と神格的取扱いが禁止され、1948年6月19日には衆参両院で、憲法、教育基本法などの法の精神にもとるとして、それぞれ排除、失効確認決議。謄本は回収、処分された。しかしその後も、当時の文部大臣天野貞祐(ていゆう)の教育勅語擁護発言(1950)、首相田中角栄の勅語徳目の普遍性発言(1974)など、教育勅語を擁護する声は根強く、憲法改正を含む戦後天皇制再検討の動きとの関連で、一部政・財界人、学者・文化人、神社関係者などの間では教育勅語を再評価する動きが続いている。

[尾崎ムゲン]

『『教育勅語渙発関係資料集』全3巻(1938・国民精神文化研究所)』▽『海後宗臣著『教育勅語成立史の研究』(1965・東京大学出版会)』▽『高嶋伸欣著『教育勅語と学校教育――思想統制に果たした役割』(1990・岩波書店)』▽『大原康男解説『教育勅語』(1996・ライフ社)』▽『津田道夫著『君は教育勅語を知っているか――「神の国」の記憶』(2000・社会評論社)』▽『岩本努著『教育勅語の研究』(2001・民衆社)』

百科事典マイペディア 「教育勅語」の意味・わかりやすい解説

教育勅語【きょういくちょくご】

→関連項目井上哲次郎|国民精神作興詔書|清水幾太郎|儒教|勅語|天皇制|戊申詔書|山県有朋内閣

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育勅語」の意味・わかりやすい解説

教育勅語

きょういくちょくご

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「教育勅語」の解説

教育勅語

きょういくちょくご

1890年(明治23)10月30日の発布以後,第2次大戦後の教育改革まで日本の教育理念の指針とされた勅語。成立の直接的契機は同年2月の地方長官会議の建議で,従来の啓蒙主義的教育政策を批判し,天皇直裁による徳育方針の確立を求めたことによる。井上毅(こわし)の原案に元田永孚(ながざね)の意見も加えて修正,成立した。大臣の副署をともなわない形式をとったため,すべての法令をこえた絶対的性格をもった。内容は天皇の徳化と臣民の忠誠からなる国体観念に教育の淵源を求め,忠孝を中核とした臣民の実践すべき徳目を列記し,その普遍性を強調し,遵守を求めている。文部省は全国の学校に謄本を配布し,学校儀式などで奉読させたほか,修身科をはじめ諸教科も勅語の精神を基本とした。戦後,憲法・教育基本法の成立により根拠を失い,1948年(昭和23)6月国会決議において失効・排除が確認された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「教育勅語」の解説

教育勅語

きょういくちょくご

正式には「教育に関する勅語」という。山県有朋内閣のもとで,井上毅 (こわし) ・元田永孚 (ながざね) らが起草。儒教的徳目を基礎に忠君愛国などの国民道徳を説く。天皇の写真(御真影 (ごしんえい) )とともに全国の学校に配布,礼拝・奉読の強制により国体観念を国民に植えつけ,天皇制の精神的支柱とした。第二次世界大戦後,1948年国会で失効を議決。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の教育勅語の言及

【井上毅】より

…明治期の官僚,政治家。大日本帝国憲法,教育勅語などの起草にあたったほか,明治10‐20年代の法制・文教にかかわる重要政策の立案・起草に指導的役割を果たした。熊本藩士の出身。…

【内村鑑三不敬事件】より

…教育勅語発布後に発生した,同勅語に対する不敬事件として,最初にしてかつ最も有名な事件。キリスト教信仰が近代天皇制国家理念と相容れない反国家性を持つものと非難された,近代日本キリスト教受難史上の一事件でもある。…

【王政復古】より

…明治憲法で天皇が最高統治者と定められたのは〈王政復古〉の理念に由来するが,実質的な政治決定は大臣が行ったために,統治が混乱し政治責任があいまいになることがあった。また1890年に出された〈教育勅語〉は,道徳の淵源を天皇に置いていたため宗教・道徳と政治の区別が確立せず,信教の自由,言論の自由が制限されることになった。〈王政復古〉の理念は,旧来の幕藩体制を倒し,西欧を範とする新国家の建設を可能にした反面で,西欧とは異質の伝統的な諸要素を復活強化することにもなったのである。…

【学校】より

…これは,学問研究を国家目的に従属させる方針の明示であり,小・中学校の教科書は文部大臣を検定権者とする検定制がとられるにいたった。

[教育勅語体制の確立]

このような制度上の整備にとどまらず,1889年制定の大日本帝国憲法と密接に結びつくものとして翌90年に教育勅語が発布された。この勅語は,日本教育の根本方針は〈皇祖皇宗ノ遺訓〉にあるとし,そこから徳目を引き出し,国民はこの徳目を実践し,国家有事のさいには一身を国にささげ,天皇の治世がいつまでも盛んに続くよう助けるべきだ,と説いていた。…

【教師】より

…ここに示されているのは,権威に対しては従順であり,その権威を背景に生徒に向かっては威厳のある態度で接する教師像であった。この4年後,90年に発布された教育勅語は,教師の仕事を決定的に拘束し,翌91年の文部省令〈小学校長及教員職務及服務規則〉では,校長,教員は教育勅語の趣旨を奉体し,法律,命令の指定にしたがって職務に服すべきことが指示された。このように教師の仕事がいよいよ明確に指示されると同時にその名称や待遇は整備されるようになった。…

【孝】より

…幕府や諸藩は孝子の表彰を盛んに行い,教化に努めたが,他方で主君に対する忠が強調されるようになると,忠は孝に優先すると説かれることになった。明治時代に国民道徳の根本を示すものとして発布された教育勅語は,忠を第一としながら,究極においては忠と孝が一致すると説いている。第2次大戦後,家制度の解体の中で,孝を道徳の基本とする主張は大きく後退した。…

【国体明徴問題】より

…幕末以来,記紀神話を基礎としながら,日本国の特色は万世一系の天皇をいただく神国である点にあると主張する国体論が起こってきたが,それをうけた明治以後の国体論は二つの方向で展開された。第1は,1890年の教育勅語が,忠孝の道を〈国体の精華〉としたように,天皇崇拝を国民道徳の根幹にすえようとする方向であり,第2は,国体を統治権の所在によって分類し,大日本帝国憲法は天皇を絶対とし統治の全権が天皇にあると規定している,という憲法解釈を軸とするものであった。こうした形で明治期に形成された国体論は,第1次大戦後から新たな展開を始める。…

【儒教】より

…しかし彼らの中には儒教とキリスト教とを結びつけようとしたり(中村敬宇),儒教を近代社会において存在理由をもつものとしようと努力する者(西村茂樹)もいた。一時儒教に対して否定的態度をとった政府も自由民権運動の台頭に伴って儒教に対する態度を変え,1890年には元田永孚や井上毅(こわし)によって儒教と西欧の近代的道徳とを接合,後期水戸学の国体思想によって枠づけして〈教育勅語〉がつくられて,国民教育の基本方針とされた。このような趨勢の中で学者たちのある者はドイツ哲学によって儒教を解釈し,国民道徳の基本としようとしたが,他のある者は考証学にもとづいて儒教を思想としてではなく学問として客観的に研究する道をとろうとした。…

【勅語】より

…ただし,大日本帝国憲法時代の議会開院式の勅語のように文書化されたものもある。天皇の署名や捺印がないのが通例だが,公式令制定前の1890年に出された教育勅語はこれらをもつ。勅語は法律的性質をもたないのが原則であるが,教育勅語は,天皇の単なる私的道徳訓にとどまらず,教育一般の基本方針とされたので,実際には法的な効力をもっていた。…

【天皇】より

…ここに天皇は,政治的君主であるとともに,それ以上に宗教的権威を体現した神聖なる王としての性格を時代とともに強くした。 この神聖天皇像は,教育勅語と御真影を一体化した臣民教育により,日本人のなかに浸透していくこととなる。そして天皇の意思は,公的なものが勅語として,私的な心情が御製によって吐露された。…

【道徳教育】より

…このような政府の施策やそれを支持する民間の運動により,欧米風の自由主義道徳やプロテスタントの倫理の教育は一部の私立学校にとどまった。 しかし政府はこれらの施策ではなお道徳教育は不十分であるとし,また儒教道徳そのままではなく天皇制の下での日本的道徳の樹立が必要であるとの判断から,1890年教育勅語を発布した。その作成は,各地の教師が道徳教育を徹底できないで困っているとの声を地方長官が政府に伝えるさいに,天皇の名による道徳教育の言葉を出してほしいとの要望を出したことに始まる。…

※「教育勅語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...