精選版 日本国語大辞典 「琉球語」の意味・読み・例文・類語

りゅうきゅう‐ごリウキウ‥【琉球語】

改訂新版 世界大百科事典 「琉球語」の意味・わかりやすい解説

琉球語 (りゅうきゅうご)

〈琉球列島〉の全域,すなわち奄美諸島,沖縄諸島,宮古諸島,八重山諸島で話されている諸方言の総称。〈琉球方言〉ともいい,後述するようにふつう〈本土方言〉とともに日本語の二大方言をなすとみられている。

琉球語圏の最西端は台湾に近い与那国島,最北端は奄美大島で,鹿児島県下の種子島,屋久島,口永良部(くちのえらぶ)島,吐噶喇(とから)列島などでは本土系の方言が使われている。琉球語内部の差異は大きく,たとえば宮古島の方言は沖縄島の人にはまったく通じないし,沖縄島の人にも宮古島の人にも与那国島の方言はまったく通じない。また同一の島の中でも集落ごとに方言が少しずつちがうのが常で,ときには奄美大島北端の佐仁(さに)の方言のように,隣接の集落の方言ともひじょうに異なる例がある。また琉球語のどこの方言も,本土のどこの方言ともまったく通じない。

こうして琉球列島全体があたかも方言学の博物館の様相を呈するが,そのうち,かつての琉球王国の都であった首里(現在は那覇市内)の方言は琉球語を代表する方言とみなされてきた。また那覇方言(旧那覇の方言)は,アクセントその他の点で首里方言と多少異なるが,両者はともに沖縄中南部方言(中央沖縄方言)に属する。沖縄本島の南半分を占めるこの方言圏には琉球列島の人口の過半が集中していて,各集落の方言も比較的よく似ており,この地域を基礎に,首里・那覇の方言を中心にして共通沖縄方言とでも呼ぶべき話しことば共通語が成立している。そしてその方言はこの地域以外でも比較的よく理解される。沖縄のラジオ,テレビなどでふつうに聞かれる〈沖縄語〉 ucinɑːguci(沖縄口)はこのような共通沖縄方言である。琉球列島の総人口は約130万であるが,その中には方言を使わなくなった若い世代が相当ふくまれている。今日,学校教育および,すべての公的な場面で用いられるのは本土方言に属する標準語であって,琉球語の使用範囲は狭まっている。なお,沖縄では,本土を'jamatu(やまと。以下方言の例はとくに断らないかぎり,首里方言をあげる),本土の言語を'jamatuguci(やまと口)というが,沖縄の人が話す沖縄なまりの強い標準語は俗に

ucinɑːguci(沖縄口)はこのような共通沖縄方言である。琉球列島の総人口は約130万であるが,その中には方言を使わなくなった若い世代が相当ふくまれている。今日,学校教育および,すべての公的な場面で用いられるのは本土方言に属する標準語であって,琉球語の使用範囲は狭まっている。なお,沖縄では,本土を'jamatu(やまと。以下方言の例はとくに断らないかぎり,首里方言をあげる),本土の言語を'jamatuguci(やまと口)というが,沖縄の人が話す沖縄なまりの強い標準語は俗に ucinɑːjamatuguci(沖縄やまと口)と呼ばれる。

ucinɑːjamatuguci(沖縄やまと口)と呼ばれる。

系統と歴史

琉球語は本土の日本語と同系であることが証明されている唯一の言語であって,両者の間には基礎語彙を中心とする大量の単語に整然とした規則的対応関係がみいだされる。ふつう,本土方言とともに日本語の二大方言をなすとみられているが,列島の歴史,本土方言との差異,また内部の差異に注目して,これを1個または数個の独立の言語とみなす立場もある。琉球語と本土方言とが大きく異なるのは,琉球列島が歴史上長期間本土の政治的権力の支配の圏外にあって,おくれて独自の歴史を歩んだためであり,その結果,琉球語は本土の古代語と共通する古い特徴をいろいろに残す一方で,本土方言にみられない独自の変化もさまざまにひきおこしている。また琉球語圏が相互に往来の不便な多数の島からなること,そこに成立した小国家,琉球王国の性格,そしてのちにこれを席巻した島津の政策とが,この琉球語の多数の方言に分裂した状態を今日まで保たせ,またこの地域の本土方言化を免れさせた条件とみられる。1609年に琉球王国を制圧した薩摩は,奄美諸島を奪う一方で,政策的に琉球王国を存続させた。しかし奄美諸島方言に対する薩摩方言の影響は軽度のものにとどまっている。

琉球語が本土方言から分岐して,琉球列島のどこかで使われはじめるようになった年代は,目下のところ確定できない。しかし,琉球語諸方言と本土の諸方言,また奈良・京都の古代語との比較研究からみると,その分岐の時代は琉球列島が歴史時代にはいる13~14世紀より相当前であることはまちがいなく,しかしまた一方で,本土に弥生文化がひろまるずっと以前ということも考えられない。そして本土方言の中では九州方言とアクセント,語彙(ごい),文法などに類似点が多いことから,琉球語は古い時代(おそらく紀元前後の世紀)の九州方言から分岐して南下したものと推定される。また琉球列島各地に伝わる各種の古歌謡の形式が,本土のそれとはまったく別個に発展したとみられることは,琉球語圏が古くから奈良や京都を中心にした本土の古代国家の文化圏の外にあった証拠となろう。一方,琉球列島における先行言語の要素が琉球語諸方言の発音,地名,語彙などの点で基層を形成している可能性は大きいとみられるが,その解明はまだ今後の問題である。

また,琉球語の語彙の中には,漢語をふくめ本土方言からの借用語が多数あるが,ほかに,琉球王国が中国への進貢貿易を行っていた関係で,本土方言を経由せずに直接中国語から借用された単語もある。14~15世紀に起きた国家の形成は,この地域でも文字の必要を生み,それにより本土からかな文字と漢字とが導入された。公用の文書ははじめ和文,ついで漢文で書かれ,漢文の読み方には中国からもたらされた中国音式のものと,本土から入った訓読法の二通りが行われた。地名,人名を表記する場合,第1に本土との語彙や発音のずれとその後の琉球語の音韻変化とを反映して,第2に薩摩が政策的に本土と異なる用字,当て字を行わせたために,沖縄固有の地名,人名の表記が生じ,今日にいたった。現代それらは,一般に方言式の読みとそれを標準語風に直した読みの二通りをもっている。たとえば,那覇nɑːhwa→なは,比嘉hwiza→ひが,金城kanaguşiku→きんじょう,などのようである。また,琉歌など歌謡を表記するために一種のかなづかいと当て字の慣習が成立し,固定化した。一方,文盲者の間では商取引や納税の際に,〈スーチューマーsuːcuːmɑː〉と呼ばれる一種の象形的な文字や,結縄(けつじよう)文字が用いられた。琉球語はみずからの文章語を成立させ,発展させるにいたらず,結局,首里方言は話しことばのほかに,古い要素を残し外来の要素をとりいれた歌謡語を成立させたのにとどまった。そして明治維新以後,旧琉球王国,琉球藩の解体と列島の日本への帰属が確定するや,琉球語は衰退の道をたどることになる。

明治以降,村ぐるみ,学校ぐるみの標準語励行運動が強力にすすめられ,文章語としても話しことばとしても,標準語の習得は高度に必要なこととなった。一方,方言は蔑視され圧迫をうけた。学校で方言を話した子どもへの罰としての〈方言札(ふだ)〉は有名で,方言札をもらった子どもは次に方言を使う子どもが現れるまで,見せしめのためにこれを首にかけていなければならなかった。この方言札の罰は第2次大戦後にも行われていた。こうして,教育とすべての公的な場面では標準語のみが使われるようになり,現在に至っている。方言は衰退し,かつ標準語の影響などによって大きく変容しつつある。戦後の民主主義思想の普及と地方文化振興の気運とあいまって,復帰運動のころから方言は尊重され,愛着をもたれるようになり,ラジオ,テレビにも登場するようになったが,しかし,現実の生活における方言は用途を狭め,老人の会話,学生や労働者のスラング,民謡の歌詞と沖縄芝居のせりふなどに使用を限られ,言語としての汎用性を失ったままである。集落ごとに異なっていた島々,村々の伝統的方言は老人の他界とともに次々と消滅しつつあり,方言学者たちはその記録を急がされている。

琉球語の特徴

本土の古代語と共通する特徴としては,音韻の面では,語頭のハ行子音の唇音性が多くの方言で[p]または[ ]として保たれていること,またワ行の〈ゐ,ゑ,を〉とア行の〈い,え,お〉の発音の区別が概して保たれていることなどがあげられる。文法の面では,本土で中世以降,動詞の連体形が終止形の座をおかして両者が同形になったのに対し,琉球語諸方言は概して両形を区別すること,また係(かか)り結び法をさかんに用いることなどがあげられる。語彙の面では,古語の残存の例が少なくない。

]として保たれていること,またワ行の〈ゐ,ゑ,を〉とア行の〈い,え,お〉の発音の区別が概して保たれていることなどがあげられる。文法の面では,本土で中世以降,動詞の連体形が終止形の座をおかして両者が同形になったのに対し,琉球語諸方言は概して両形を区別すること,また係(かか)り結び法をさかんに用いることなどがあげられる。語彙の面では,古語の残存の例が少なくない。

琉球語に独自な特徴としては,音韻の面では半せま母音e,oのせま母音化(iあるいはɨ,oあるいは への変化)が列島全域にみられること,奄美・沖縄の多くと与那国で喉頭化子音と非喉頭化子音の対立が生じていることがあげられ,文法の面では動詞・形容詞の活用の体系の独自性などがあげられる。語彙の面では,〈男からみた姉または妹〉を意味する単語'unai,〈女からみた兄または弟〉を意味する単語'wikiːの存在,〈太陽〉を意味するtiːda,〈豚〉を意味する

への変化)が列島全域にみられること,奄美・沖縄の多くと与那国で喉頭化子音と非喉頭化子音の対立が生じていることがあげられ,文法の面では動詞・形容詞の活用の体系の独自性などがあげられる。語彙の面では,〈男からみた姉または妹〉を意味する単語'unai,〈女からみた兄または弟〉を意味する単語'wikiːの存在,〈太陽〉を意味するtiːda,〈豚〉を意味する wɑː,〈猫〉をあらわすmaju,majɑːなどの単語,東北方言の〈こ〉に似た縮小辞-gwɑːの多用などがあげられる。中国からの直接の借用語は,sɑːkuː〈沙鍋〉,haiçeː〈海賊〉,ciNkuNsiN〈進貢船〉,tɑːhwɑːkuː〈打花鼓(楽劇の名)〉など,交易,行事,食品,衣料など高度に文化的な単語にかたよっていて,数はそう多くない。

wɑː,〈猫〉をあらわすmaju,majɑːなどの単語,東北方言の〈こ〉に似た縮小辞-gwɑːの多用などがあげられる。中国からの直接の借用語は,sɑːkuː〈沙鍋〉,haiçeː〈海賊〉,ciNkuNsiN〈進貢船〉,tɑːhwɑːkuː〈打花鼓(楽劇の名)〉など,交易,行事,食品,衣料など高度に文化的な単語にかたよっていて,数はそう多くない。

琉球語の下位区分

琉球語諸方言は,沖縄諸島と宮古諸島の間の広い海にさえぎられて,北グループ(奄美沖縄方言群)と南グループ(宮古八重山方言群)にまず分かれる。両群はさらに,最近までの研究によって,主として大きな島ごとに図のように下位区分される。奄美大島と沖縄島とは,それぞれ島内が明瞭に南北二つの方言圏に分かれる。これらの下位方言は,相互に音韻体系が相当異なっている。

南北両グループでは,たとえば本土方言の語頭のワ行子音,イ段の母音,エ段の母音に対する対応関係が表1のようにちがっている。

また,北グループの方言では,調音に際して喉頭を緊張させる傾向が一般的であるのに対して,南グループには概して第1音節における呼気のはげしい流出という傾向がみられる。そして北グループのほとんどの方言が喉頭化子音と非喉頭化子音の対立をさまざまな程度にもっているのに対して,南グループでは与那国島方言のみがこれをもっている。

北グループのうち,(2)(3)(4)の方言は2種の音色の中舌母音,ɨ(本土方言のeに対応)とëː~ë(本土方言のai,aeに対応)をもつのに対し,(1)(5)(6)(7)(8)の方言はその位置に一般にiとeːを有する。また,北グループでは,語頭のハ行子音の唇音性を[p]または[ ]で保存する方言((1)(5)(6)(7))の場合,カ行の子音をkからhへ変える傾向があり,反対にハ行子音をhに変えている方言((2)(3)(4)(8))はkを保存する傾向がある。北グループのうち(2)はCV型(Cは子音,Vは母音を示す)の1音節の単語を標準語のように短く発音するが(例:名瀬 na〈名〉),ほかではこれを関西方言のように長く発音する(例:首里 nɑː〈名〉)。(3)は閉音節構造(CVC)をよく発達させている。

]で保存する方言((1)(5)(6)(7))の場合,カ行の子音をkからhへ変える傾向があり,反対にハ行子音をhに変えている方言((2)(3)(4)(8))はkを保存する傾向がある。北グループのうち(2)はCV型(Cは子音,Vは母音を示す)の1音節の単語を標準語のように短く発音するが(例:名瀬 na〈名〉),ほかではこれを関西方言のように長く発音する(例:首里 nɑː〈名〉)。(3)は閉音節構造(CVC)をよく発達させている。

南グループのうち,(9)は多様な音節主音的子音を有する点で特異であり(例:平良 zː〈言う(叱る)〉,vː〈売る〉,mː〈いも〉など),(11)は3母音制度(i,a,uとそれらの長母音)をもつ日本で唯一の方言である。また(11)は語頭のヤ行子音をdに変えている(例:dama〈山〉)。

琉球語の文献資料

韻文の資料は《おもろさうし》,組踊(くみおどり)の脚本,琉歌集の3種がおもなものである。また《混効験集》(1711)は《おもろさうし》のための古辞書である。王家の辞令,古文書,史書,金石(きんせき)文などは地名,人名,若干の琉球語の単語などをふくんでいる。ほかに朝鮮人,中国人の記録,ヨーロッパ人航海者,宣教師の記録類がある。また,明治初めの《沖縄対話》(1880)は標準語習得用の対訳式教科書として知られる。明治以降になると,今日までに,奄美,宮古,八重山などについても,方言,古歌謡,民話などに関する研究者による記録があらわれている。

《おもろさうし》(全22巻,1554編)は,一部奄美をふくみ沖縄諸島に伝わる宗教的歌謡を首里王府が集め,少数の漢字をふくむひらがなで書き記したもので,歌謡の性質上,編集の時代(1522-1623)以前の方言の姿を伝える面が少なくないと思われる。組踊(くみおどり)50余編は,本土の能の影響を受けて成立した楽劇で,中国の冊封(さくほう)使を接待するために1719年以降王府によって上演されたものであり,主として8・8調の韻文からなる。琉歌は本土の和歌に比較される短詩で,8・8・8・6の定型をもち,saNsiN(蛇皮線)にのせて特定の節で歌われるものと,そうでないものとがある。琉歌と組踊の言語は古い首里方言を基礎に成立しているもので,口語と若干異なり,雅語をふくみ,かつ共通語的性格をもっている。宴席の最初に歌われる琉歌〈御前風節(guziNhuː)〉の歌詞の一つを例にとって,その表記と発音を示す(カッコ内は現代日本語訳)。

けふのほこらしやや

kijunu hukurasjaja (8)

なをにぎやなたてる

naunizana tatiru (8)

つぼでをる花の

çibudii 'uru hananu (8)

つゆきやたごと

çiju cata gutu (6)

(きょうの嬉しさは何にたとえられよう。

つぼんでいる花が露に会ったよう。)

首里方言

その構造の大要を次に記す。

音韻

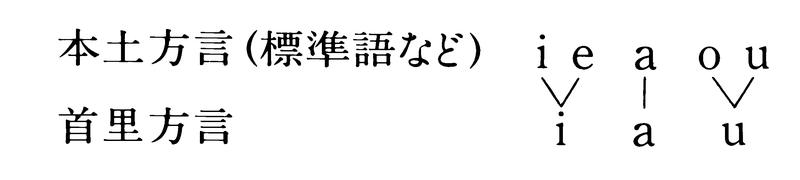

開音節を基調とし,短音節が1拍,長音節が2拍を構成する点は多くの本土方言と共通である。母音フォネーム(音素)はa,i,u,e,oの5個とその長母音,計10個であるが,短いeとoはごく少数の単語にしか用いられない。それは首里方言と本土方言の間に次のような音韻対応があるためである。

したがって,たとえば〈雲〉〈骨〉〈米〉は首里方言ではkumu,huni,kumiとなる。また1音節の単語はすべて,miː〈目〉,hɑː〈歯〉,huː〈帆〉などのように長く発音されて2拍となる。

子音フォネーム中には次のものがある。

(1)音節をひらく子音フォネーム:p,pj,t,k,kw,b,bj,d,g,gw,s,sj,c,z,m,mj,n,nj,r,h,hj,hw, ,

, j,

j, w,','j,'w,ş,ç,

w,','j,'w,ş,ç,

(2)母音同様に拍(モーラmora)を形成する子音フォネーム: N(はねる音),Nː(長いはねる音), (つまる音)

(つまる音)

,

, j,

j, w(および例外的な

w(および例外的な m)は声門破裂をともなう子音,','j,'wは声帯のゆるやかな振動によって声が立ちあがる子音で,この両者のちがいによって,たとえば

m)は声門破裂をともなう子音,','j,'wは声帯のゆるやかな振動によって声が立ちあがる子音で,この両者のちがいによって,たとえば iː(胃)と'iː(藺(い)),

iː(胃)と'iː(藺(い)), jaN(言わない)と'jaN(である),

jaN(言わない)と'jaN(である), wɑː(豚)と'wɑː(広さ),

wɑː(豚)と'wɑː(広さ), Nni(稲)と'Nni(胸)が区別される。また,つまる音

Nni(稲)と'Nni(胸)が区別される。また,つまる音 は

は cu(人),

cu(人), kwa(子)のように,語頭にも立ちうる。本土方言のki,giにあたる音は,首里方言でそれぞれ,ci,ziに変化していて,たとえばcimu(肝),muzi(麦)のようにいう。ハ行の子音はhwɑː(葉),hwiː(火)のように両唇摩擦音[

kwa(子)のように,語頭にも立ちうる。本土方言のki,giにあたる音は,首里方言でそれぞれ,ci,ziに変化していて,たとえばcimu(肝),muzi(麦)のようにいう。ハ行の子音はhwɑː(葉),hwiː(火)のように両唇摩擦音[ ]であったり,hɑː(歯),hoːci(ほうき)のようにhであったりする。また子音のうちş,ç,

]であったり,hɑː(歯),hoːci(ほうき)のようにhであったりする。また子音のうちş,ç, の3者は士族男子だけが学習によって習得したフォネームで,士族の成年男子は漢文和文などの学習を通じて本土方言の〈す,つ,ず(づ)〉に対応する音をşi,çi,

の3者は士族男子だけが学習によって習得したフォネームで,士族の成年男子は漢文和文などの学習を通じて本土方言の〈す,つ,ず(づ)〉に対応する音をşi,çi, iと発音し〈し,ち,じ(ぢ)〉に対応するsi,ci,ziと区別したが,士族の婦女,子ども,および平民は両方ともsi,ci,ziと発音した。なお,現在では士族式発音はほとんど聞かれない。

iと発音し〈し,ち,じ(ぢ)〉に対応するsi,ci,ziと区別したが,士族の婦女,子ども,および平民は両方ともsi,ci,ziと発音した。なお,現在では士族式発音はほとんど聞かれない。

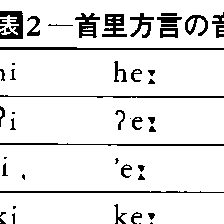

表2には首里方言の音節一覧表を掲げた。

文法

動詞は活用のしかた,形態論的構造とも本土方言とちがった特色をもっている。まず,一・二段活用動詞がすべて四段化している。次に動詞の終止形,連体形などの形は連用形と〈居り〉に対応する単語'uNとの融合によって作られていて,たとえば〈読む〉の終止形と連体形はそれぞれ'junuN,'junuruとなる。この'junuru,古くは'jumjuruは西日本方言の動作の継続を表す〈読みよる〉と同じ構成である。そして動詞の終止形はいつもN,連体形はいつもruで終わり,連体形は係助詞-du(ぞ)をうけて文を結ぶ係り結びの用法をもつ。意志さそいかけ形はnuma(飲もう),tura(取ろう)のようにaで終わる。連用形に〈て〉のついた中どめ形は,たとえばkaci〈書きて〉,kuːzi〈漕ぎて〉,hanaci〈話して〉,ta ci〈立ちて〉,sizi〈死にて〉,nudi〈飲みて〉,tudi〈飛びて〉,warati〈笑ひて〉,tuti〈取りて〉,

ci〈立ちて〉,sizi〈死にて〉,nudi〈飲みて〉,tudi〈飛びて〉,warati〈笑ひて〉,tuti〈取りて〉, ci〈来て〉,

ci〈来て〉, si〈為て〉,'Nːci〈見て〉,

si〈為て〉,'Nːci〈見て〉, ukiti〈起きて〉などのように語幹末の子音の種類に応じて音韻変化をとげている。

ukiti〈起きて〉などのように語幹末の子音の種類に応じて音韻変化をとげている。 jɑːja

jɑːja  icumi.(お前は行くか。),mɑːkai

icumi.(お前は行くか。),mɑːkai icuga.(どこへ行くか。)のように〈はい・いいえ〉で答える質問形と疑問詞質問形とを区別し,前者は-iで,後者は-gaで終わる。条件形は'jumɑː〈読まば〉と'jumeː〈読めば〉の区別を保存している。敬語が発達していて,ていねい形は〈はべる〉に対応する形,尊敬動詞は〈召す〉に対応する形をふくんでいて,それぞれたとえば'junabiːN(読みます),'jumimişeːN(お読みになる)などのようにいう。時制,アスペクトなどにもいろいろ特色がある。形容詞はtakaku(高く)のような連用形のほかは,takasaN(高い)のようにtakasa(高さ)と

icuga.(どこへ行くか。)のように〈はい・いいえ〉で答える質問形と疑問詞質問形とを区別し,前者は-iで,後者は-gaで終わる。条件形は'jumɑː〈読まば〉と'jumeː〈読めば〉の区別を保存している。敬語が発達していて,ていねい形は〈はべる〉に対応する形,尊敬動詞は〈召す〉に対応する形をふくんでいて,それぞれたとえば'junabiːN(読みます),'jumimişeːN(お読みになる)などのようにいう。時制,アスペクトなどにもいろいろ特色がある。形容詞はtakaku(高く)のような連用形のほかは,takasaN(高い)のようにtakasa(高さ)と aN(ある)とが融合した活用をする。

aN(ある)とが融合した活用をする。

助詞も本土方言と相当異なる。格助詞としては,主格に-ga(人名など),-nu(その他)を使い分け,属格には-nu(の)を用い,対格の助詞を欠く。〈に〉に相当する助詞には,-ni(に),-'Nkai(に,へ),-nakai(に,の中に),-kai(場所に),-nai(人の所に)などがあり,〈と〉は-tu(と),-'Ndi(引用の〈と〉),〈から〉は-kara(から),-nɑːdiː(を経由して),〈で〉は-'uti(において),-sɑːni,- si(を用いて,によって)を用いる。係助詞には-'ja(は(名詞の末尾の母音と融合して変化する)),-'N(も),-du(ぞ)などがあり,これらは主格の助詞-ga,-nuの後にもついて-gɑː(が+は),-gaN(が+も),-nudu(の+ぞ)などとなる。また,首里方言は-duと連体形,-ga(疑問の係助詞)と疑い形,疑問詞と疑問詞質問形など,3種類の係り結びの用法をもっている。〈だ,である〉に相当する連辞としては自立的な単語,'jaN(である,そうである)を用いる。

si(を用いて,によって)を用いる。係助詞には-'ja(は(名詞の末尾の母音と融合して変化する)),-'N(も),-du(ぞ)などがあり,これらは主格の助詞-ga,-nuの後にもついて-gɑː(が+は),-gaN(が+も),-nudu(の+ぞ)などとなる。また,首里方言は-duと連体形,-ga(疑問の係助詞)と疑い形,疑問詞と疑問詞質問形など,3種類の係り結びの用法をもっている。〈だ,である〉に相当する連辞としては自立的な単語,'jaN(である,そうである)を用いる。

語彙

語根のちがい,音韻変化,造語法,活用のちがいなどを反映して,'waN(私), jɑː(おまえ),

jɑː(おまえ), uNzu(あなた),

uNzu(あなた), uri(それ),nuː(なに),tɑː(だれ),mɑː(どこ),cɑːru(どんな),cɑː(いつも),cuːN(来る),'NːzuN(見る),

uri(それ),nuː(なに),tɑː(だれ),mɑː(どこ),cɑːru(どんな),cɑː(いつも),cuːN(来る),'NːzuN(見る), meNşeːN(いらっしゃる),magisaN(大きい),curasaN(きれいだ),'jaibiːN(です),deːbiru(です)などのように日常多用する基本語の形が本土方言と少なからずちがっていて,琉球語を本土の人にとってわかりにくいものにしている。また,首里が王都であったために,王,貴族,士族,平民のように住民の階級構造が複雑で,その結果,首里方言では敬語がひじょうに発達し,階級による言語のちがいも大きかった。敬語は階級,年齢,性のちがいによって厳重に使い分けられ,親族呼称も階級によってちがっていた。たとえば〈父=戸主〉〈母=主婦〉は士族ではそれぞれtɑːriː,

meNşeːN(いらっしゃる),magisaN(大きい),curasaN(きれいだ),'jaibiːN(です),deːbiru(です)などのように日常多用する基本語の形が本土方言と少なからずちがっていて,琉球語を本土の人にとってわかりにくいものにしている。また,首里が王都であったために,王,貴族,士族,平民のように住民の階級構造が複雑で,その結果,首里方言では敬語がひじょうに発達し,階級による言語のちがいも大きかった。敬語は階級,年齢,性のちがいによって厳重に使い分けられ,親族呼称も階級によってちがっていた。たとえば〈父=戸主〉〈母=主婦〉は士族ではそれぞれtɑːriː, ajɑːと呼ばれたが,平民ではsjuː,

ajɑːと呼ばれたが,平民ではsjuː, aNmɑːと呼ばれた。また首里は政治と文化の中心であったために,首里方言の語彙には本土方言からの借用語,中国語からの借用語がとくに多い。

aNmɑːと呼ばれた。また首里は政治と文化の中心であったために,首里方言の語彙には本土方言からの借用語,中国語からの借用語がとくに多い。

首里方言はかつて高い権威と規範性をもち,首里の住民,とくに士族はこれを誇りとした。他方言へ与える影響も強大であったが,廃藩と階級社会の解体,標準語の普及,那覇市の発展などにより,その栄光は過去のものになりつつある。

最後に例文をいくつかあげる。 uNzoː mɑːkai

uNzoː mɑːkai  meNşeːbiːga.(あなたはどちらへいらっしゃいますか。)。cuːja 'iː

meNşeːbiːga.(あなたはどちらへいらっしゃいますか。)。cuːja 'iː  wɑːçici 'jaibiːN 'jɑː.(きょうはいい天気ですねえ。)。nihweː deːbiru.(ありがとうございます。)。kiramɑː miːjuşiga maçigeː miːraN.(遠くの慶良間島は見えるが,近くのまつ毛は見えない(灯台もと暗し)。)。

wɑːçici 'jaibiːN 'jɑː.(きょうはいい天気ですねえ。)。nihweː deːbiru.(ありがとうございます。)。kiramɑː miːjuşiga maçigeː miːraN.(遠くの慶良間島は見えるが,近くのまつ毛は見えない(灯台もと暗し)。)。

研究史

組織的な言語学的研究はイギリス人,B.H.チェンバレンの首里方言研究に始まる。ついで沖縄学の父といわれる伊波普猷(いはふゆう)の幅広い研究,宮良当壮(みやながまさもり)(1893-1964)の八重山方言,金城朝永(きんじようちようえい)(1902-55)の那覇方言の研究などがつづいた。今日のレベルの研究の基礎は服部四郎,仲宗根政善に負うところが大きい。琉球語研究は国語学の中ではつねに,ことに第2次大戦前は軽視されてきたが,戦後は主として服部,仲宗根とその弟子たちによって,いくつかの辞典の編纂,奄美から与那国にいたる列島全体についての方言の調査と記述がすすめられ,また難解な《おもろさうし》の言語の研究もようやく言語学的水準に達して,琉球語全体の展望がようやく可能となっている。

執筆者:上村 幸雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「琉球語」の意味・わかりやすい解説

琉球語

りゅうきゅうご

原日本語から発達した言語のうち、鹿児島県下の奄美(あまみ)大島から南の琉球列島で発達した言語を琉球語または琉球方言という。琉球共通語の役割を果たした首里方言が沖縄に属しているために、沖縄語または沖縄方言とよばれることもある。

[中本正智]

言語の環境と区画

琉球語は原日本語から発達したとはいえ、本土方言全体と対立するほど独自性のある言語であり、また、内部の方言差も大きい。その要因は二つある。一つは60に近い島々が南北に連なっているという琉球列島の地理的要因であり、もう一つはこれらの島々が中央圏と周辺部という重層的な構図のなかに位置づけられているという文化的要因である。

琉球列島が日本文化の中央圏から遠い所に位置しているため、かならずしも中央圏の歴史的な推移に対応する事象をじかに受容するというわけでなく、たとえ受容したとしても、多島をなしているため、島ごとに受容の仕方が異なるのが自然である。琉球列島の文化受容の最大の入口は沖縄本島中南部の「沖縄口」であり、ここから大和(やまと)文化をはじめ、中国、朝鮮、南方の周辺諸国の文化を取り入れて、琉球王国の文化が完成するのである。受容した文化が周辺に浸透していくとき、北は奄美大島の名瀬、南は八重山(やえやま)列島の石垣、宮古島の平良(ひらら)などを経て、最終的に各島々の受容口に至る。このように、中央圏から各島々に達するまでに、いくつかの中継地を経るため、島によっては長時間を要することがある。中央圏からの遠近に応じて各島々は微妙に色分けされる結果となっている。

現在の琉球語内部の方言をみると、大小の特色が重層をなしている。大きく沖縄・奄美の両地域をあわせた北琉球と、宮古・八重山の両地域をあわせた南琉球(先島(さきしま)諸島)とに分かれ、しかもそれぞれの内部の方言差は大きい。方言どうしが通じないほど差のあるものという観点からしても、北琉球の沖縄方言、奄美方言、南琉球の宮古方言、八重山方言、与那国(よなぐに)方言の五つに分かれる。日本列島で隔たっている部類に属する東北方言と鹿児島方言の差は、琉球語の五大方言の一つである沖縄方言の内部差ほどもない。それほど琉球語の方言差は大きい。

[中本正智]

時代的背景

島ごとに多彩な言語が使われているところへ、縄文期から弥生(やよい)期に移ったころから、琉球全域に原日本語の影響が緩やかに浸透していったのであろう。島々と大和朝廷の交渉はどうだったであろうか。『日本書紀』(720)によると、掖久(やく)(屋久島(やくしま))が616年に、多禰(たね)(種子島(たねがしま))が677年に、阿摩彌(あまみ)(奄美)が682年に、『続日本紀(しょくにほんぎ)』(792)によると、度感(とく)(徳之島)が699年に、信覚(しか)(石垣島)、球美(くみ)(久米(くめ)島)が714年に、それぞれ大和朝廷と交渉をもち、方物を献上したり、人々が位階を授かったり、禄(ろく)を賜ったりしたことがみえる。島単位で記録されているところから、おそらく、当時、島々が独立形態をとり、言語の溝も大きかったのではなかろうか。

12世紀に豪族の支配が始まり、琉球王国へ歩み始めた。沖縄は北山、中山、南山の分立を経て、1429年中山に統一され、琉球王国の形態が整った。尚真王の1477年から1526年までに中央集権体制が確立され、王国建設の過程で周辺諸国の文化を摂取し、ここに琉球王国の文化が開花する。このころから琉球王国の中心地首里の方言が琉球共通語の地位を得て、周辺部に影響を及ぼし始めるのである。この期の言語は古謡集『おもろさうし』(1532~1623)や古辞書『混効験集』(1711)のなかに採録されている。

1609年の島津氏の琉球支配は、強い大和化の波をおこし、琉球王国の文化がしだいに衰微する結果をもたらし、明治の廃藩置県で琉球文化の独自性は失われていった。

琉球語はこのような歴史的な背景のもとで発達し、独自の歴史をたどってきている。

[中本正智]

言語的特徴

琉球語は古語をよく残している。奈良朝期の「足」を表す日本語は「はぎ」と「あし」であり、「はぎ」は「脛(すね)」を、「あし」は踝(くるぶし)から下を表していた。現代日本語では、「あし」が踝から下の部分だけでなく、脚全体を表すようになっていて、「はぎ」は「ふくらはぎ」に化石的に残り、脛全体を表す語としては滅んでいる。ところが、琉球では、「はぎ」に対応するパギ系の語が脚全体を表す語として残っているけれど、沖縄を中心に脚全体を表すピサ系の語が新しく発生したために、パギ系は北の奄美と、南の宮古・八重山に残って、典型的な周圏分布を示している。

琉球語は多彩である。「頭」を表す語ならば、カマチ系が奄美大島と喜界島に、アカマチ系が八重山に、カラジ系が徳之島と与論島に、ツブル系が沖縄と沖永良部(おきのえらぶ)島に、カナマリ系が宮古に、ウッカン系が徳之島にあって、異なる系統の語が島々に分布している。

琉球語は新古の層が幾重にも重なり、それだけ時代層が深い。アーケージュー(あきつ、蜻蛉(とんぼ))、トゥジ(とじ、妻)、アンマー(あも、母)など古語につながる語が多い。

ハ行古音のp音があったり、係り結び法があったり、音韻と文法の面でも古い層を残している。言語変化の新しい層をみても、島々の地域的な変容が激しい。こうした独自の歩みを続けてきた琉球語は、ラジオやテレビの発達のため中央圏との距離が縮まり、しだいに言語的な独自性を失っている。

[中本正智]

『国立国語研究所編『沖縄語辞典』(1963・大蔵省印刷局)』▽『仲宗根政善編『沖縄今帰仁なきじん方言辞典』(1983・角川書店)』▽『中本正智著『琉球方言音韻の研究』(1976・法政大学出版局)』▽『中本正智著『図説琉球語辞典』(1981・力富書房)』▽『中本正智著『琉球語彙史の研究』(1983・三一書房)』▽『服部四郎著『日本語の系統』(1959・岩波書店)』▽『平山輝男・中本正智著『琉球与那国方言の研究』(1964・東京堂出版)』▽『外間守善著『沖縄の言語史』(1971・法政大学出版局)』▽『中本正智・比嘉実著『沖縄風物誌』(1984・大修館書店)』

百科事典マイペディア 「琉球語」の意味・わかりやすい解説

琉球語【りゅうきゅうご】

→関連項目日本語|方言|琉球|琉球文化

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界の主要言語がわかる事典 「琉球語」の解説

りゅうきゅうご【琉球語】

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...