精選版 日本国語大辞典 「暗号」の意味・読み・例文・類語

あん‐ごう‥ガウ【暗号】

- 〘 名詞 〙

- ① あらかじめ打ち合わせておく、合図のためのことば。あいことば。

- [初出の実例]「暗号とはあい言ば也」(出典:寛永刊本江湖集鈔(1633)一)

- [その他の文献]〔堯山堂外記〕

- ② ( ━する ) 符号で定めた合図。また、ある取り決められた方法で合図すること。

- [初出の実例]「ホーハタン船上にて暗号す、砲を発し且流星火を放つ」(出典:航米日録(1860)二)

- ③ 特に、第三者に内容がわからないように意志をこっそり伝えるため、当事者間で取り決めた符号、または、方法。

- [初出の実例]「今度はホーホケキョとやる。(これは自分の名の暗号であった)」(出典:葬列(1906)〈石川啄木〉)

改訂新版 世界大百科事典 「暗号」の意味・わかりやすい解説

暗号 (あんごう)

甲乙両者が連絡通信を行う場合,その内容を第三者に秘匿する手段を暗号という。ときとして暗号によって作られた暗号文を暗号ということがある。また連絡通信そのものを秘匿する手段も考えられ,この手段をも含めて広義の暗号という。

暗号は古くから使用されたもので,プルタルコスの《英雄伝》にはペロポネソス戦争(前431-前404)で活躍したスパルタの将軍リュサンドロスが出先の司令官との連絡にスキュターレscytalēという1本の棒を使用する暗号を用いたと記されている。また《日本書紀》には神武天皇が倒語(さかしまごと)を用いたと記されている。ローマの将軍カエサルはアルファベットの文字を四つずれた文字で代用する暗号を用いた。しかし暗号が西洋で本格的に使用されるようになったのは外交,商業活動が活発化した14~15世紀からである。16世紀には多表式暗号の完成など暗号は著しく進歩した。17世紀フランスでA.ロッシニョルがルイ14世のためりっぱな外交用暗号を作り,また各国の外交用暗号を解読して情報を提供した話は暗号史上有名である。19世紀に有線電信,20世紀に無線電信が使用されるようになって通信の量は飛躍的に増加し,また無線通信はどこからでも自由に傍受できるので,暗号の必要性も急速に増加し,これに伴い暗号も発達した。第1次世界大戦によって暗号の重要性がとくに認識され,戦後暗号機が出現し,第2次世界大戦では暗号機が広く使用された。1970年代に入って電子式暗号機の開発が進み,暗号作業の処理速度が手作業暗号の数十倍から数万倍に達し,いかなる高速通信にも追随できるようになっている。最近データ通信,コンピューター・ネット,インターネット等が一般に広く使用され,また電子マネーの使用も研究されるようになって,これに使用する暗号の必要性が生じ,暗号も公衆化されつつある。

第1次世界大戦中の1917年1月ドイツの外相A.ツィンマーマンからメキシコ駐在のドイツ大使あての1通の暗号文をイギリスが入手解読したが,その内容にメキシコがドイツ側について参戦すれば,アメリカに取られたテキサス,ニューメキシコ,アリゾナの3州を取り返してやるとの事項があった。イギリスはこの解読文をアメリカに渡し,アメリカはこれを公表したため,アメリカ国内の世論は沸騰し,ドイツの潜水艦による船舶の無制限撃沈宣言に対する反発とあいまって,ついにアメリカは連合国側について参戦した。また太平洋戦争中のミッドウェー海戦では,アメリカ海軍が日本海軍の暗号を解読し作戦計画を事前に承知しており,日本軍は惨敗した。このような暗号に関する史実は明らかにされただけでも数多い。暗号の良否が戦いの勝敗を決め,あるいは一国の運命をも決めることも少なくないので,各国では自国の暗号の程度を高め,外国の暗号を解読する研究を行っている。

暗号は軍事,外交用の通信以外にも警察などの治安機関そのほか多くの国家機関で使用され,民間では貿易商社,企業秘密を守る必要のある会社,秘密の結社,暴力団などで広く使用される。また個人のプライバシーを守るために使用されることもある。さらに暗号は本来の目的以外に電文の短縮,誤りの防止,間接的な表現などに使用されることも少なくない。古い碑文の解読や遺伝機構の解明などにおいて暗号解読の手法や暗号解読と同様な思考要領を用いることがあるので,その対象に対して遺伝子暗号というように,暗号という用語を用いることもある。

暗号業務は通信の秘密を守るための業務と他の暗号を解読する業務とに大別され,多くの国はそれぞれの業務を国家機関で行っている。欧米では趣味の暗号研究グループもあり,大学で暗号学を研究するところもあって,専門家以外に暗号が広く普及している国が少なくない。

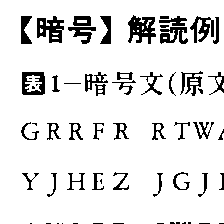

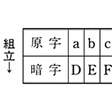

暗号によって暗号文を作ることを組立(暗号化,作成ともいう),暗号の鍵によって暗号文をもとの文に戻すことを翻訳(復号化,解読ともいう),とくに暗号の鍵を知らない第三者が暗号文の内容を解明することを解読という。解読に対する暗号の抵抗力を強度といい,大小または高低でその度合を表現する。暗号文に対してもとの文章を原文という。原文は普通文(平文(ひらぶん)ともいう)と略号文,データなどである。なお秘匿された暗号文に対して秘匿されていない文章を生文(なまぶん)という。普通の暗号では組立のとき,原文を単文字ごと,単語ごとなどに区切って1単位とし,これを基準として組立を行い,この単位を原語という。普通の暗号は原語に対してある符号(暗語といい通常文字または数字の1~5個の群から成っている)を対応させて変換を行う方法(換字(かんじ)式暗号という)と,原語の配列順序を入れ換える方法(転置式暗号という)およびその二つの方法の混合とがある。最近ではコンピューターの発達で複雑な作業でも迅速に処理できるので,原文を長ブロックに区切って換字または転置等を行うブロック暗号が使用されている。原語を他の文章の特定の位置に分けて入れる方法(分置式暗号という)もあるが,通信文が長くなるなどの理由でほとんど実用されない。また特殊な場合に使用する特殊な形式の暗号もある。

暗号形式

暗号がどのようなしくみになっているかを暗号形式という。暗号形式の分類の方法には,暗号の歴史的発展を基調としてサイファーcipher(単文字および文字群を原語とする暗号)とコードcode(単語などを原語として換字する暗号)とに大別するものと,暗号原理を換字式と転置式とに大別するものとの二通りがある。本項では日本で主流になっている後者の分類に従って説明する。

換字式暗号

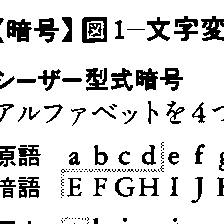

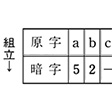

原語に暗語を対応させた暗号表を作り,原文の各原語を暗語に換えて暗号文を作る形式の暗号を総称して換字式暗号という。この形式の暗号は原語成分のとり方によって文字換字式暗号,綴字(てつじ)換字式暗号,辞書式暗号の三つに大別できる。文字換字式暗号とは1文字を原語とする換字式暗号である(図1)。このうち原語1文字に暗語1文字が対応するものをとくに単一文字換字暗号という。ほかに原語1文字を2文字以上の暗語に変換するものも少なくない。文字換字式暗号はプライバシー保全用,諜者用などに広く使用されているほか,趣味の暗号,クイズ暗号などに使用される。

原文の文字列を文意に関係なく2文字ずつ3文字ずつなど一定文字群に区切ってその各群ごとに換字を行う形式を綴字換字式暗号という。綴字換字の代表的なものはプレーフェアPlayfair暗号である(図2)。この暗号はイギリスの物理学者C.ホイートストンが考案したものであるが,彼は友人のL.プレーフェアの名を形式名とした。プレーフェア暗号は第1次大戦中イギリス軍が主用したもので,現在でも一部に使用されている。綴字換字でもう一つ有名なものにヒルの暗号がある。アメリカの数学者L.S.ヒルが1929年に発表したもので,原文をs字ずつに区切って,s字ごとにs元s個の連立一次方程式を解くことによって暗語を求めるものである(図3)。ヒルの暗号は理論的にはおもしろいが実用性の少ないものとして長い間放置されていたが,コンピューターの利用によって実用価値が認められてきた。

原語を単語,熟語,短文,記号などの数百ないし数万語に及ぶものとし,これに数字または文字の3~5記号暗語を配当する暗号を総称して辞書式暗号という。これは暗号書の形が辞書のように見えることから名付けられたもので,暗号書を暗号辞書(コードブックcode book)という。暗号辞書が組立用と翻訳用とを兼ねるようになったものを一冊制といい,組立用と翻訳用の2部からなっているものを二冊制というが,暗号書が1冊または2冊からできているという意味でなくて,一定順序の原語に対して暗語が一定順序に配当されているかランダムな順序に配当されているかを表すものである。辞書式暗号は暗号書を頻繁に更新するとある程度の強度を保持できるので現在広く使用されている(図5)。

上記三つの基本形式を応用して複雑な形式とし,暗号強度を高めたものを複雑形式換字暗号という。以下その代表的なもの三つについて述べる。多表式暗号とは複数個の換字表を準備して,組立を行う際に原文の途中で換字表を変えながら換字していく形式である。この形式の最も代表的なものはビジネル式暗号である。この暗号はドイツの修道院長トリテミウスTrithemiusが考案したものをイタリアの医師G.B.ポーターが表を完成し,フランスの外交官B.deビジネルがその使用法などをも含めて完全なものにした(1586)ものである(図4)。ビジネル式暗号では文字を数字に置き換えて考えると,(鍵字)K+(原字)T≡(暗字)C(二十六進法,mod 26)の関係式が成立する。イギリスの提督F.ボーフォートは1857年ビジネル表の内部の文字を逆順にした表を提案した。これを逆ビジネル表という。逆ビジネル式暗号ではK-T≡Cという式が成立する。ビジネル式暗号の翻訳ではC-K≡Tであるから組立に対して算法を変えなければならないが,逆ビジネル式暗号では翻訳はK-C≡Tとなって組立と同一の算法でよい利点がある。暗号の強度を増す目的でビジネル表の内部の文字の配列順序をランダムにしたものを乱列ビジネル表という。この形式では表を秘匿するのが通常である。本来ビジネル式暗号の鍵字は有意語または短い乱字であるが,近年鍵字をランダムで長くしたものが使用される。一度使用したランダム鍵字列を二度と使用しないようにするものを無限乱字式といって,理論的に不解読な暗号となる。多表式暗号は,数個ないし数十個の換字表を鍵によって不規則な順序に使用する方式の乱変多表式暗号(ビジネル式暗号はこの方式)と,数多くの表を順序に使用する方式の順変多表式暗号(エニグマEnigma暗号など機械暗号に多い)とに大別され各種のものがある。

乱数式暗号とは辞書式暗号などによって一度数字暗号文に換え,これにランダムな数列(乱数)を加えて暗号文を作るものをいう。乱数を加える前の暗号文を第1次暗号といい,この暗号を作るための暗号書を第1次暗号書という(図5)。この暗号の強度は大で,乱数表を頻繁に更新することで強度の維持が容易である。また手作業暗号では比較的軽易に作業できるので第2次大戦の前後を通じて世界各国で最も広く使用された。今日でも手作業暗号では最も多く使用されている。一度使用した乱数を二度と使用しないようにするものを無限乱数式暗号と呼び,無限乱数式暗号は乱数表を盗まれないかぎり,たとえ第1次暗号がわかっても解読されることはない。

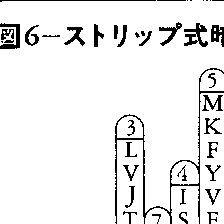

ストリップ式暗号は1914年アメリカのP.ヒットが発明したもので,第2次大戦中アメリカ軍が主用した暗号として有名である。ストリップstripとは細長い板のことで,この細片を何本も使用して暗号を作るところから名付けられた(図6)。この暗号は上手に使用すると強度が大であり,暗号の更新が容易である。しかし組立・翻訳作業に著しく時間を要するという欠点があり,今日ではほとんど使用されていない。

転置式暗号

原文を原語に区切り,規約に従って配列順序を変えて暗号文を作る形式を転置式暗号という。転置式暗号では通常文字を単位として転置を行うが,単語を単位として行ったこともある。転置式暗号の代表的な形式に矩形式鍵転置暗号がある(図7)。この暗号は原文を鍵の字数(鍵幅)に応じて区切った長方形の枠の中に,上の行から逐次下の行へと書き入れて,書き終わったら鍵の順序に縦に文字を取って暗号文を作る形式である。この形式は第1次大戦中ドイツ軍第一線用暗号として広く使用され,第2次大戦でも各国の第一線用暗号として一部使用され,今日でも一部で使用されている。また趣味の暗号,クイズ暗号として使用されることが多く,英語ではコラムナーcolumnarと呼び親しまれている。

転置用紙の特定の所を欠欄として,欠欄の所へは文字を書き入れないようにした暗号を空欄転置式暗号という(図8)。転置式暗号文をさらにもう一度転置する形式を二重転置式暗号という。二重転置では前後とも矩形式鍵転置を用いるものが多い。

混合形式暗号

換字式暗号と転置式暗号とを併用する形式を混合形式暗号という。混合形式暗号では換字転置式暗号と転置換字式暗号とがあるが,最も多いものは辞書式暗号を用いたのち矩形式鍵転置暗号を用いる形式の暗号である。これは暗号辞書の作成には労力と時間を要するので頻繁に更新できない,そこで鍵を頻繁に変える転置によって強度を保持しようとするものである。

特殊形式暗号

以上のように通信文にしたとき一見して暗号だとわかるが,その意味がわからないようにする暗号を一般形式暗号という。これに対してなるべく暗号であることも秘匿しようとする暗号を特殊形式暗号という。特殊形式暗号は諜者,秘密結社そのほか特殊な団体などが使用するほかプライバシーの保全用にもよく用いられる。そのおもな形式は隠字式,分置式,隠語,比喩式,図形利用式である。

隠字式は隠匿式ともいわれ通信文を隠す方法をいう。普通に書いた通信文の行間に秘密インキで書くことは最も広く利用されている。大きい字で書いた文書の片隅にちょっと見えないような小さな字で書くこともある。イギリスのF.ベーコンは文字の字体をわずかに変えて2種類に区別し,5文字一組で1文字を表す暗号を考案した。しかもこれを関係のない文章の中に隠すというもので,当時としては抜群のアイデアである。

分置式とは通信文の文字を他の文章の中に分割して入れるもので,読んでおかしくないものにしなければならない(図9)。推理小説の暗号によくこの形式が用いられている。隠語とは意味のある言葉または文章をまったく別の意味に置き換えて使用するもので,太平洋戦争開始にあたって日本海軍の使用した〈新高山登れ〉(予定通り真珠湾を攻撃せよの意)は有名である。隠語は本来の目的から少し外れて使用されることも多い。

比喩式は寓意(ぐうい)式ともいい,互いに条件がそろっているとき,たとえ話などによって心の中を伝える方法である。児島高徳が桜の幹に漢詩を書いて後醍醐天皇に意を伝えたことはこの形式の代表的な使用例である。

図形などを利用するものには,ジグザグの線,線上の点,音符,縄の結び目,人形の姿などで文字を表す方法,特殊な図形が特定の意味を表す約束による方法,図形の中に意味をもった記号,図形などを混入する方法など種類が多い。

特殊形式暗号の伝達方法としては直接文書,図画などを送るほかに,新聞の尋ね人欄,雑誌の広告欄,ラジオ放送などマスコミを利用するもの,または伝言板,電柱,壁など人の目のつく所を利用するものなどがある。これは相手を秘匿しようとするときまたは多数の相手に連絡しようとする場合に用いられる。

暗号機

暗号機には簡単な約束で複雑な暗号を作り出す目的のものと,暗号作業を軽易にする目的のものとがあり,今日ではその両方の目的を兼ねるものが多くなった。暗号機で作り出す暗号も一般形式暗号の応用に過ぎないが,機械の力によって高速に処理できるので,手作業ではとうてい実現できないような複雑で段階の多い暗号とすることができる。暗号機は古くから考案されたが初めは器具に類するもので,暗号機らしいものが作られたのは第1次大戦後である。15世紀の半ばイタリアのL.B.アルベルティが作った暗号円板が暗号機の初めであるとされている。これは内外二重の円板にアルファベットが順序に刻まれているもので,内外の対応位置を変えて簡単に文字換字暗号を作り出すものであった。この円板を改良して特殊な多表式の暗号機を考案した(1867)のがプレーフェア暗号を考案したホイートストンである(図10)。1891年フランスのE.バズリー大尉が図11のような暗号機を発明した。この暗号機はその外見からシリンダーサイファーとも呼ばれている。この暗号の原理はストリップ式暗号とまったく同じである。アメリカ陸軍はこの暗号機を改良してM-94と名付けて第一線用暗号として使用した。

1924年ドイツのA.vonクリハはバネで自動回転する円板の多表式暗号機を発明した。この機械は懐中時計型,置時計型,電動印字型の3種類あって,懐中時計型は諜者用暗号機として多く使用されたが,暗号強度がそれほど大でないのでそれ以外の分野では広くは使用されなかった。機械的な暗号機で最も優れて広く使用されたのはスウェーデンのB.C.W.ハゲリンが発明した(1934)クリプトテクニック暗号機である。この暗号機およびその改良型は第2次大戦中期から戦後約20年世界各国で軍用,外交用として使用され,今日でも電子化され一部使用されている。この暗号機の原理は逆ビジネル式暗号で,機械が長い鍵を作り出して原文を換字して結果を印字するものである(図12)。この暗号機では機械内部の6個の転輪についているピンのつけ方と籠形円筒のバーについている鋲の配置(この二つのしかたを規約という)を定めると1億の乱字鍵が作られ,規約を変えるとまったく別の乱字鍵ができるので,暗号原理が完全にわかっていても規約がわからなければ十分に強度を保持することができる。

電気回路の変更を利用する暗号機で広く利用されたものは鼓胴式暗号である。この形式はアメリカのE.H.ヘバン,スウェーデンのA.G.ダン,ドイツのH.A.コッホらが1920年代の初め前後して発表したもので,完成機としてはドイツのエニグマ暗号機が有名である。エニグマ暗号機は第2次大戦中ドイツの軍用,外交用の主要暗号として使用された。鼓胴式暗号機はまたアメリカ,イギリス,フランス,イタリア,日本などで作製使用された。

1970年代から暗号機は電子式暗号機に変わりつつある。この基本原理になっているものにベルナム方式がある。アメリカの電信技師G.S.ベルナムは1926年(1917年に考案したともいわれている)テレタイプ通信を行う際,通信文のさん孔テープといっしょに乱数テープを流して原文の二進法符号に二進法乱数を加えながら送信し,受信側でも同じ乱数を受信符号に加えながら(二進法では加える計算と減ずる計算が同じ)符号を出すと原文符号が得られるという暗号方式を発表した。これに用いる乱数テープを無限乱数式にすれば解読は不可能である。今日物理現象などを利用する乱数作製機によって高速に乱数テープが作り出され,重要な通信系には無限乱数のベルナム方式が使用されている。今日では紙テープの代りにフロッピーディスク,カード等の電磁媒体が使用されている。また理論的な方法によって短い鍵からひじょうに長い疑似乱数を作り出す電子式の暗号機が作られ普通の文章だけでなく,ファクシミリ,ディジタル化された電話などにも付加されるようになっている。

暗号解読

情報対象の通信の内容,活動の状況などを調査して情報資料を得ようとする活動を通信情報という。通信情報は情報収集の中できわめて有効な手段であるので,列強は平時,戦時を通じて熱心にこれを行っている。この中でも暗号解読からは重要で確度の高い情報が得られるので,各国ともこれに大きな力を入れている。暗号解読は大別して三つの方法による。一つは暗号文を集めその中に現れる特徴を整理し統計計算,原文仮定など理論的方法によって暗号の鍵と原文とを合理的に出す方法で,単に解読といえばこの方法をいう場合が多い。もう一つは,考えられる暗号の鍵をかたっぱしから暗号文に適用して訳してみて,合理的な文が出たら解けたとする方法である。さらにもう一つは,暗号の鍵を盗んで暗号文を訳す方法である(学理的には解読とはいわない)。第1,第2の方法で解読できるのは,原文に特徴があるからで,まったく特徴のない乱字を原文にした暗号は,どんなに簡単な形式の暗号でも解読できない。

文章の特徴

例えば英文でアルファベット26文字の使用度数を調査すると,文章の内容がまったく異なっていても,文字の度数分布がよく近似している。長い文章になると文意にかかわらず文字が一定の頻度を示すことを文字の使用度数特徴という。どの国語についても,その国語固有の使用度数特徴を有しており,また同一の国語でも,新聞記事,軍用電文,科学雑誌というように範囲を限定すると,各文字はそれぞれ固有の特徴を示す。文字換字式暗号など単一形式の換字暗号を解読するのには使用度数特徴は最もよい手がかりとなる。例えば英文の文字換字の暗号の暗号文1000字中Sが1位で130,Mが2位で103の度数があったとすればS=eと仮定してもほとんど誤りないものとみられる(図13)。このような単文字の度数を利用する暗号解読はポーの《黄金虫》のほか多くの推理小説に出てくる。ある文字の次にくる文字の度数特徴をその文字の後連接特徴といい,前にくる文字の度数特徴をその文字の前連接特徴という。例えば英語,フランス語,ドイツ語などでqの後連接特徴は略語などを除くと100%uである。連接特徴は転置式暗号の解読に利用される。また換字暗号解読の拡張作業(暗号の一部が解けたあと他の部分を解明していくこと)などにも利用される。平文では長い連接文字が繰り返して出てくることが多い。このように乱数では生じないような文字の繰返しが出ることを反復特徴という。暗号形式が簡単なほど平文の反復特徴に近い反復特徴が暗号文にも出てくる。反復特徴は乱数式暗号,多表式暗号など複雑形式換字暗号文の解読に利用される。

不解読性暗号

通常の暗号文は資料を多く集めて調査することによって解読できるものが多い。現実には解読に必要な量の暗号文を組む以前に暗号を更新するので解読されない。しかしこのような暗号では,通信文が急増した場合とか,使用上のミスがあった場合には解読されるおそれがある。ところが無限乱数式暗号のように,いくら資料を集めても解読できない暗号があり,これを純不解読性暗号という。また解読する方法があり,解読結果を正しいと説明する方法もあるが,現実の時間と労力では解読できないことが証明できる暗号もある。この暗号を実際的不解読性暗号という。純不解読性暗号と実際的不解読性暗号とを総称して不解読性暗号という。

新しい暗号と将来の暗号

1976年アメリカのディッフェW.DiffieとヘルマンM.E.Hellmanが公開鍵暗号という概念を提案した。従来の暗号は暗号鍵はすべて秘匿するものという考えで作られていたのに対して,彼らの提案した暗号は組立用鍵は公開してだれでも組むことができるが,翻訳用の鍵を秘匿しておくと,この鍵を知らない者は解読できないというものである。このような暗号がいくらでもあるといわれ,それに応じてこの新しい暗号の具体的なものが次々と発表されている。この暗号は従来の暗号思想を一変させるものである。アメリカのリベストR.Rivest,シャーミアA.Shamir,エードルマンL.Adelemanの三人が考案したRSA系暗号を例示すると次のようなものである。大きい(数十桁以上の桁の)二つの素数pとqを見つけn=p・qとする。原文を数字暗号文にした後nの桁以下で区切りその1群をTiとする,そして組立鍵として整数e定めて,暗号はTie≡Ci(mod n)としてCiを求める。この計算はコンピューターを使用すればさほど時間を要しない。そうするとCid≡Ti(mod n)となる翻訳鍵dがあって翻訳ができる。eとdとの関係はe・d≡1(mod(p-1)(q-1)であればよいことが証明される。当然eとdは(p-1)(q-1)と素になっている。ここで第1次の換字表とnおよびeを公開するとだれでも暗号を組み立てることはできるが,dを知らなければ翻訳はできない。ところがpとqとがわからなければdは求められない。pとqは秘匿してあるのでnを因数分解しなければpとqが求まらない。大きい数の素因数分解は,1983年現在合理的で早い方法がないので,コンピューターを使用しても数百年以上も要することになるという。

公開鍵暗号については次の三つの大きな問題点があるので今直ちに広く実用されるとは思わないが,近い将来実用性を増すことが考えられる。それは今まで発表されたものはすべてコンピューターを使用するか,特別の暗号機を作らなければ実用時間で作業できないこと,長ブロック暗号になっているので1字の通信誤りでも全部が不明になること,現在では解読されない将来永久に解読されないという保証がないことである。なおまた現在まで発表された形式は超高速暗号とはならない上に強度も弱いものである。

通信の高速化と通信量の増加を考えると,今後電子式機械暗号が発達し暗号の主流をなすものと思われるが,機械暗号は不解読性ではないので無限乱数式暗号など不解読性暗号が一部に使用されるとともに,プライバシーの保全用などとして原始的な暗号も使用されることは明らかである。1977年アメリカではコンピューター用の暗号が商務省標準局から発表され,使用が義務づけられた。この暗号をDES(data encryption standard)というが,世界各国でコンピューターの使用が急速に拡大しているので,各国ともこれに類するコンピューター用の暗号を開発使用することになろう。いずれにしても暗号が軍や外交など国家機関だけのものであった時代は過ぎて民間でも広く使用される時代に変わりつつある。

執筆者:釜賀 一夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「暗号」の意味・わかりやすい解説

暗号

あんごう

cryptography

広い意味では、通信の内容を秘匿(ひとく)したり認証するために使うことば、ならびにその技術。暗号という用語は中国から入ったもので、西南戦争(1877)ごろまでは、合いことばもしくは合図といった意味に使われた。一般的には、文字で書かれたものを対象にしている。日本の兵法書には、暗号に相当することばとして「計策文認(したた)め様の事」とある。

[長田順行]

原理と形式

暗号の原理は、ことばの仕組みを考えてみるとよくわかる。ことばは、決まった音(文字)が決まった順序に並び、それが決まった意味をもつわけであるから、これを第三者に秘匿する方法は、このようなことばの仕組みの一つ一つに、ある操作を人為的に加えること以外にはない。これをまとめると、(1)換字(かえじ)式、(2)転置式、(3)分置式、(4)約束語、(5)隠文式、(6)混合式の六つの形式となる。

(1)換字式substitution もっともよく使われる暗号の形式である。その方法を、欧米ではサイファーcipherとコードcodeに分ける。サイファーとは、原文を文字単位に別の文字や符号で置き換えるものをいう。ポーの小説『黄金虫(こがねむし)』の暗号文はその一例である。コード(略号)とは、単一の文字、音節、単語、句あるいは文のように各種各様の長さのものを、一定の長さの無意味な文字群または数字群で置き換えたものをいう。身近なものには郵便番号がある。語句とそれを表す記号の対応を辞書のように一冊にまとめたものをコード・ブック(暗号書)という。

(2)転置式transposition 逆順に書く方法、図形を利用して原文を書き込み、別の方向に鍵(かぎ)の指示によって順次に書き出して暗号文とするといった方法などがある。なお、OLD ENGLAND(老いたるイギリス)を並べ替えて、GOLDEN LAND(黄金の国土)にするといったアナグラムも技法的には転置式とよべなくもない。

(3)分置式 身近な例には、単語の第1音節と第2音節の間に「ノサ」の2音を挟む「ノサことば」がある。また、折句(おりく)(アクロスティック)などもそうである。たとえば、紀貫之(きのつらゆき)の「小倉山 峯(みね)立ち鳴らし なく鹿(しか)の へにけむ秋を しる人ぞなき」という和歌には、各句の初めに「おみなへし」が隠されている。実際には、新聞の文字に秘密インキで印をつけるとか、一定の窓を切り抜いた型紙を使うなどの方法が用いられる。

(4)約束語 隠語ともよばれる。ロッキード事件に関連して明らかにされた、以下のような隠語の数々はそのよい例である。

〔ロッキード社の隠語表(部分)〕

●日本関係

GOPHER(ジネズミ)=川崎重工

IVY(ツタ)=全日空

SCALPEL(解剖用メス)=航空貨物会社

TAT(インド産小馬)=日本

TAW(おはじきの石)=東京

ROW(列)=丸紅

HYENA(ハイエナ)=明電舎

PELICAN(ペリカン)=日本人およびドイツ人

MOW(干し草置き場)=自由円

MUD(泥)=日本側持ち分

APPETIZER(前菜)=普通円

CAVERN(洞窟)=日本円

●外国関係

COSMOS(宇宙)=ポンピドー前仏大統領

POINTER(猟犬)=ウィルソン前英首相

HALIBUT(大ヒラメ)=エアハルト元西ドイツ外相

POWDER(火薬)=ブラウン元英外相

LITTLE BEAST(小さな獣)=パン・アメリカン航空

HURRICANE(熱帯性暴風)=金銭の授受

合いことばや符丁(ふちょう)なども約束語の一種といってよいだろう。約束語が一つの文章になっているようなものは隠語文とよばれる。太平洋戦争で「作戦開始日は8日とする」という意味に使われた「ヒノデハ ヤマガタトス」という日本陸軍の例は、海軍の使った「新高山(にいたかやま)登れ」とともに有名である。

(5)隠文式 比喩(ひゆ)を使ったもっとも巧緻(こうち)性に富む暗号。『日本書紀』の諷歌(そえうた)や童謡(わざうた)の例もそうであるし、ギリシア神話のスフィンクスの謎(なぞ)かけなど、なぞなぞには隠文式のものが多い。

(6)混合式 代表的なものは、換字式と転置式の組合せである。一般的に強度は増すが、暗号作業は複雑となる。推理小説では、解決の意外性をねらう目的から、分置式や隠文式などのような暗号らしくない暗号を、組合せの最後に使うことがある。

[長田順行]

暗号解読の基礎資料

暗号の解読には、原文に使われた国語の一般的な知識のみならず、計量的な基礎資料が必要である。

文字の使われる割合を百分率で示したものを頻度という。仮名で書いた日本語では、いうんしのよかとくつ……といった順に頻度が高い。これらはあくまでも一つの統計結果であって、実際の暗号文では、その順位はある程度変わる。文字の頻度の特徴は、換字式と転置式の形式判定のみならず、サイファーの各種の方式を判定し、最終的な解読に至るもっとも有力な武器となる。また、文字の続きぐあい(連接特徴)では、英語の場合は、th, he, in, er, re,……の順に、日本語では、よう、ゆう、せい、とう、てい、……の順によく使われる。これらの特徴は、転置式のみならずサイファーの解読にもきわめて有効である。単語についても、その頻度や連接には特徴がある。もちろん、この統計調査はたいへんな作業であるが、コード・ブックの作成、あるいは解読には欠かすことができない。

[長田順行]

暗号の歴史

暗号の起源は、人類がことばをもったときから始まるといってよい。初めはことばそのものが、それを知らない人にとっては暗号であったであろうし、言い換えそのものが、隠文式や約束語としての役割を果たしたであろう。一般的な暗号を使った例や暗号記法について述べた記録は、古代エジプトやギリシアの時代まで下らなければならない。ギリシアでは、スキュタレーとよぶ棒を使った転置式の暗号の例があるし、戦国時代の「字変四十八の法」と同じ構成の表が、のろしによる文字の伝送に使われている。ローマでは、カエサルの換字式の暗号が有名である。しかし、暗号の急激な進歩は、近代外交の発祥地である14~15世紀のイタリアを中心に始まる。

当初は、約束語を表にしたもの(隠語表)が外交用に使われたが、しだいにコードがその主流となり、フランスのルイ13世、14世の治下では現在のコード・ブックの形態まで進歩した。それから何世紀もの間、コード・ブックは外交用暗号はもちろん、商業用暗号や軍事用暗号の主要な方式となった。

サイファーは、一つの換字表を使っただけでは簡単に解読されることが知られるにつれて次々にくふうされ、最終的には、原文の一つ一つの文字を換字表を変えながら別の符号や文字に置き換えるところまで進歩した。通常、換字表の数は文字や符号の数と同じ(英語ではアルファベット26、数字ならば10)で、それぞれの換字表は一定の規則的な文字配列のものが使用される。なかでも「ビジュネルの正方形の表」は有名である。この方式は、欧米では換字表の数に着目して多表式とよばれるが、日本では換字表の選択に鍵(かぎ)を使うところから乱数式(乱字式)とよぶ。この乱数を一冊にまとめたものが乱数表(乱数帳)である。第二次世界大戦のころから、コード・ブックと乱数式の二つの方式はあわせて一つの暗号方式として使われるようになる。ミッドウェー海戦当時の日本海軍の「D暗号」もその一例である。

暗号機というのは、換字式や転置式のある方式を機械化したものである。第二次世界大戦中に使用されたドイツのエニグマやアメリカのM209は、原理的には多表式であるし、1977年にアメリカ政府の暗号規格として採用されたDES(デズ)暗号Data Encryption Standardは、混合式を、進歩した計算技術と半導体技術によって具体化したものである。

なお、現在では、ほとんどの国が通信攻撃(暗号解読もその一つ)と通信防衛を任務とする組織をもっている。このことは、戦時、平時を問わず、暗号戦争がいまもなお続いているということを物語っている。

[長田順行]

暗号とコンピュータ

暗号とコンピュータは深く関与している。コンピュータの揺籃(ようらん)時代にも、イギリスの数学者チューリングらが1943年に完成させた暗号解読用の真空管計算機(コロッサスColossus)があった。コンピュータの進歩とその利用形態の発達により暗号の様相も変化してきている。

[西村和夫]

近代的な暗号技術

情報理論の進歩は暗号の理論を飛躍的に進歩させた。とくにアメリカのシャノンが1949年に発表した理論は、現在でも役にたっている。その理論によれば、ある文字数以上の暗号文は、なんらかの方法によって解読されてしまう。ただしこの文字数は、暗号の方式と言語の特性によって異なり、使い捨ての乱数表を用いた方式では無限大になる(つまり解読できない)。また、暗号の安全性の尺度として、解読に要する作業量(四則演算の回数など)が重要であることも指摘している。

現代的な暗号が古典的な暗号と技術的に異なるおもな点は次の三つである。

(1)処理単位が文字からビットになった――暗号化(組立て)と復号(翻訳)の処理において、古くは文字を操作の対象にしていたが、文字を二進符号で表したときの各桁(けた)(ビットという)を対象とするようになった。この傾向は暗号機の登場によって始まり、コンピュータでの処理が盛んになるとともに顕著になった。ビットのように細分化した要素についての暗号文の解読は、たとえばジグソー・パズル(文章)の一片(文字)をさらに細かく刻んだもの(ビット)を復原しようとするのと同じように、困難な作業となる。

(2)処理の能率が大幅にあがった――暗号解読にもコンピュータを利用することで、試行錯誤が手軽にかつ高速に行えるようになった。そのため、暗号化や復号の処理もコンピュータを使ってより複雑なものにしなければならない。

(3)安全性を計算量に拠(よ)るようになった――従来の複雑な暗号でも、その方式を推定されると、解読の鍵(かぎ)を見破られる可能性が大きくなり、安全とはいえなくなった。したがって、解読が原理的には可能でも、実際に解読しようとすると、最高速のコンピュータを使っても何万年もかかるような、計算量を重視した暗号が考案されている。

[西村和夫]

DES

アメリカの暗号規格であるDES方式は古典的な手法を現代的な思想で集成したもので、56ビットの鍵を用い、64ビットのデータを処理(暗号化と復号)する。処理は16回の単一操作の繰返しからなり、各操作での手法として、ビット単位の転置と加算および換字を行う。転置には、ビットを重複させて数を増やすもの(拡大転置)と、数ビットを削減するもの(縮小転置)とがある。換字は6ビットごとに行い、4ビットに縮小する。これは表を引くことで実現され、この部分(S箱という)がとくに解読を困難にしている。暗号化と復号には同一の鍵を用い、処理もほぼ同じである(違うのは、鍵の回転を右回りにするか左回りにするかだけである)。

[西村和夫]

公開鍵暗号

ディフィーW. DiffieとヘルマンM. E. Hellmanは1976年に画期的な暗号の構想を発表した。その斬新(ざんしん)な点は、暗号化と復号の鍵を異なったものにすることで、これだけのことで、さまざまな長所が生じる。復号の鍵は秘密にしなければならないが、暗号化の鍵は公開して電話帳のようなものに載せることさえできる。したがって、多数の送信者が、ある受信者に同一の鍵で暗号化した通信文を送ることができる。しかもそれを復号できるのは、秘密の鍵を隠しもっている受信者だけである。これによって、特定の鍵を送受信者の間でひそかにやりとりする必要がなくなる。また、集団のなかで交信するときに各個人が秘密に保管しなければならない鍵の数も、いままでは交信する人の数だけ必要であったのが、各自の復号用の鍵だけですむ。

もし暗号化と復号の処理が、逆に組み合わせてもうまく働くならば、署名をすることもできる。つまり、原文を(秘密の)復号用の鍵を使って暗号化した通信文にして送り、受け取ったほうは公開されている暗号化用の鍵を使って復号することによって原文に戻すのである。この通信文をつくれるのは秘密の復号の鍵をもっている人だけなので、署名(つまり捺印(なついん))したのと同じ効果がある。したがって、二者が互いに相手の暗号化の鍵を知っていれば、署名付きの秘密通信を交わすこともできる。署名は、敵による攪乱(かくらん)を防いだり、商取引上の証拠とするために重要である。

ディフィーとヘルマンが公開鍵暗号の構想を発表したときには、まだ具体的な方式が考案されず、いわば絵にかいた餅(もち)だったが、その後いろいろな具体的方式が提案されている。いくつかの方式は整数論を応用したもので、大きな整数による割り算の余りに関する演算を行う。これを法modulusのもとでの演算といい、たとえば60を法とすれば127mod60=7となる。この代表的な方式としてRSA法があり、これを解読するには大きな整数(200桁)を素因数分解しなければならないが、それはほぼ不可能である(毎秒1億回の演算をしても100万年かかる)。RSA法のほかにも、秘密の通信だけができる方式、署名だけができる方式、さらにDESなどで用いる鍵の決定だけができる方式などもある。公開鍵暗号は電子メールや電子マネーなどに使われるようになってきた。

[西村和夫]

1999年に複数台のコンピュータを使ってDESが解読された。そこでより安全性を高めるため、DESを3回繰り返すトリプルDESが考案された。

その後、DESの後継としてAES(Advanced Encryption Standard)という暗号化技術が登場した。これは、最大256ビットのデータ長を使うためDESよりも安全性が高く、2001年にはアメリカの標準暗号方式として採用された。そのほかに、インターネットで広く使われるRSAやNTTが開発したFEAL(Fast Data Encipherment Algorithm)などもある。

[編集部]

『長田順行著『暗号』(1979・ダイヤモンド社)』▽『『コンピュータ・サイエンス』(『bit』別冊・1980・共立出版)』▽『デイヴィッド・カーン著、秦郁彦・関野英夫訳『暗号戦争』(ハヤカワ文庫)』▽『一松信著『暗号の数理』(講談社・ブルーバックス)』

カエサル(シーザー)の換字表

ポー『黄金虫』の換字表

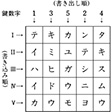

字変四十八の法(戦国時代)

コード・ブック(暗号書)の例

鍵式図形転置の例

ビジュネルの正方形の表(多表)

DES暗号の概要

公開鍵暗号(RSA法の概要)

百科事典マイペディア 「暗号」の意味・わかりやすい解説

暗号【あんごう】

→関連項目共通鍵暗号方式|公開鍵暗号方式|コード(情報)|ブラック・チェンバー

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「暗号」の意味・わかりやすい解説

暗号

あんごう

cryptology

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...