民族大移動(読み)ミンゾクダイイドウ(その他表記)Völkerwanderung

精選版 日本国語大辞典 「民族大移動」の意味・読み・例文・類語

みんぞく‐だいいどう【民族大移動】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「民族大移動」の意味・わかりやすい解説

民族大移動

みんぞくだいいどう

Völkerwanderung ドイツ語

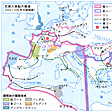

4世紀末フン人の西進に触発されて、ゲルマン系の諸集団が大規模にローマ帝国領内に移住し、西ローマ帝国の滅亡を経て帝国領内の各地に定住、諸王国を建設する6世紀末までの200年余の過程をさす。「ゲルマン人の侵入」German invasions(英語)、「蛮族の侵入」Barbarian invasions(英語)ともよばれる。

[平城照介]

原因

狭義の民族大移動は上述の経過をいうが、ゲルマン民族はすでに紀元前1000年紀以来、先住地のスカンジナビア半島南部、バルト海沿岸地方から、緩慢な移動・定住の過程を繰り返しながら南下し、ライン川以東、ドナウ川以北のゲルマニア地域から、黒海北岸にまで広がっていた。さらに前2世紀末のキンブリ、テウトニ人の侵入以来、ローマ帝国にもしばしば侵入を試みていたし、紀元後6世紀末のランゴバルド人のイタリア侵入以後も、8世紀から11世紀ごろまでのノルマン人(デーン人、ノルウェー人、スウェーデン人などの北ゲルマン系の集団)のヨーロッパ各地への侵入、およびアイスランドへの植民、キエフ・ロシアの建国など(これらがいわゆるバイキングの活動で、第二の民族大移動ともよばれる)があり、広義には前後2000年ほどにも及ぶ長期の現象である。

上述の狭義の民族大移動とは、そのなかで移動の規模、スピードなどがとくに著しかった時期であり、したがってその直接の原因が、フン人の圧迫によることは疑いないとしても、ゲルマン民族自体の内部事情、とくに人口増加による土地不足などの、より一般的な原因や、さらにローマ帝国側の事情、すなわち軍事力の弱体化に伴う国境防衛力の低下などの諸原因が重なって、いわゆる民族大移動という現象を惹起(じゃっき)したと考えねばならない。とくに最後にあげたローマ側の事情に関して、帝政末期のローマ軍のかなりの部分が、ゲルマン系の傭兵(ようへい)軍によって占められていた事情や、ガリアにおけるバガウダエの反乱のように、後期帝政の専制的支配体制の下で重圧に苦しんでいた下層民の不満が、民族大移動と重なって帝国への反乱という形で表面化し、ゲルマン人はむしろ解放者として迎えられた事情なども考慮する必要があろう。

[平城照介]

経過

2世紀なかばころ、東ゲルマン系の西ゴート人はドナウ川下流北岸に、東ゴート人はその東、黒海北岸に定住していた。他方、中央アジアのステップ地帯の遊牧騎馬民族であるフン人は、2世紀ごろから西進を始めてヨーロッパに姿を現し、ボルガ、ドン両川流域のイラン系アラン人を服属させ、さらに西進して375年東ゴート人を破り、部族民の大部分を支配下に入れた。隣接していた西ゴート人の一部はアタナリッヒの指導の下に逃れ、他の一部はフリティゲルン兄弟の指導の下にローマ帝国に保護を求め、東のローマ皇帝ウァレンスの許可を得て、376年ドナウ川を渡り、モエシア、トラキア地方に移住した。これが一般に民族大移動の発端とされる事件である。だが与えられた土地は地味(ちみ)が悪く、そのうえローマの役人の圧迫が重なったため、ローマに対し反乱を起こし、378年アドリアノープルの戦いでローマ軍を破り、皇帝ウァレンスを敗北させた。後を継いだテオドシウス1世が親ゲルマン政策をとった結果、反乱は収まったが、アラリックが西ゴート国王に選ばれたのち、395年ふたたび反乱を起こし、バルカン半島各地を略奪したすえ、401年イタリアに侵入、3日間にわたりローマ市を略奪した。

西ローマ帝国は、これに対抗してイタリア本土を防衛するため、ライン川国境の守備軍団を召還したので、多くのゲルマン系集団が、次々とローマ帝国内に移動を開始した。ライン川下流域にいたフランク系サリ人は、トクサンドリアから北ガリアに進出し、5世紀末、クロービス1世のもとで、サリ人だけでなく、他のフランク系集団(リブアリ人、カマビー人)をも統合してフランク王国を建てた。また、マイン川流域に居住していたブルグント人は、ライン川中流域からガリア中部に進出し、ブルグント王国を建てたが、フン人に滅ぼされ、グンドベックの指導下にサボイア地方に移って王国を再建した(443)。さらにハンガリー地方にいたバンダル人は、アラマン人やスエビ人の一部とともにガリアを経てスペインに入り、一時ここに定着したが、南フランスに建国した西ゴート人から圧迫され、ガイセリックの指導下にジブラルタル海峡を渡り、北アフリカのカルタゴの故地にバンダル王国を建てた。他方西ゴート人は、イタリア各地を荒らし、アフリカに渡る機会をうかがったが、アラリックの死後、後継者アタウルフは一転してガリアに向かい、南フランスのトゥールーズを中心に西ゴート王国(トロサ王国)をつくり、バンダル人を圧迫してスペインに勢力を広げた。

フン人は、東ゴート征服後も西進を続け、5世紀末ごろのアッティラのとき、ハンガリーを中心に周辺のゲルマン系諸集団を服属させて大帝国を樹立し、ガリア侵入の勢いを示したが、アエティウス将軍指導下の西ローマ軍とゲルマン諸集団との連合勢力に撃退され、アッティラの死(453)後、急速に瓦解(がかい)し、支配下の諸集団の多くは独立した。なかでも東ゴート人は、テオドリックの指導下、東ローマ皇帝の委嘱を受けて、西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスを廃位(476、西ローマの滅亡)してイタリアの支配権を奪っていたゲルマン系の傭兵隊長オドアケルを討つため、イタリアに侵入し、東ゴート王国を建てた。また、北西ドイツに広がっていたサクソン人の一派は、アングル人、ジュート人とともに5世紀前半ブリテン島に渡り、ここに多くの小王国(いわゆる七王国(ヘプターキー))をつくり、しだいに統合の動きを示した。最後にランゴバルド人もドナウ川中流域でフン人から独立し、パンノニア、ノリクムを領有したが、東ゴート王国の滅亡したあとのイタリアに侵入し(568)、北イタリアを中心にランゴバルド王国を建てた。

[平城照介]

意義

民族大移動は、その結果として歴史の中心舞台が地中海沿岸からヨーロッパ、とくに西ヨーロッパに移り、文明の担い手もゲルマン人にかわったという点で、中世の開幕を告げる事件であったことに疑問の余地はないが、いわゆる「蛮族」の侵入によって古代文化が一挙に没落し、暗黒時代が始まったとする、ルネサンス期の人文主義者に端を発して19世紀まで続いた「評価」は、現在では支持されない。むしろ、古代文化を大幅に継承して、ローマ的・ゲルマン的混合文化を創出し、中世以降のヨーロッパ文化発展の基礎を置いたと考えるべきであろう。移動の様相については、先住地から長距離の移動を行った東ゲルマン系諸集団(東ゴート、西ゴート、バンダル人など)と、先住地に接続して移動を行った西フランク系諸集団(フランク人ほか)とを区別することが必要で、後者が農民層の移住も伴ったのに対し、前者では、指導者を中核とする戦士集団が移動の中心であり、新定住地におけるローマ系住民との比率は5%を超えなかったと推定される。政治的にも、かならずしもローマの宗主権を否定したわけでなく、多くはローマとの同盟関係の下に、土地占取もローマの軍隊駐屯法に従った平和的な土地分割が行われた。国内統治においても、とくに行政面ではローマ系官吏に依存する点が多く、カシオドルスやボエティウスを登用した東ゴート王国がその典型である。最近の研究では、法や制度の面においても意外とローマ的影響の強いことが注目されている。他方ゲルマン人の側では、民族大移動を契機として王権の伸張が著しく、また政治的統合が進んで、より大きな集団あるいは王国の形成が促進されたことも重要である。

[平城照介]

『山中謙二著『西欧世界の形成』(1968・東海大学出版会)』▽『増田四郎著『西洋中世社会史研究』(1974・岩波書店)』▽『長友栄三郎著『ゲルマンとローマ』(1976・創文社)』▽『H・ピレンヌ著、中村宏・佐々木克巳訳『ヨーロッパ世界の誕生』(1960・創文社)』▽『P・リシェ著、久野浩訳『蛮族の侵入』(1974・白水社)』▽『L・アンビス著、安斉和雄訳『アッチラとフン族』(1973・白水社)』▽『P・クルセル著、尚樹啓太郎訳『文学にあらわれたゲルマン大侵入』(1974・東海大学出版会)』▽『松谷健二著『東ゴート興亡史』(1994・白水社)』

改訂新版 世界大百科事典 「民族大移動」の意味・わかりやすい解説

民族大移動 (みんぞくだいいどう)

Völkerwanderung[ドイツ]

通常〈民族大移動〉という場合,それは黒海北岸にいたゲルマン系のゴート族が,4世紀後半,西進して来たフン族に押され,376年,西ゴート族がドナウ川を渡って初めてローマ帝国領に移住したのをきっかけに,ライン川,ドナウ川などローマ帝国の国境線の北東方一帯にいたゲルマン人の諸部族が,相次いで移動を開始し,とくに東ゲルマンに属する諸部族が西ローマ領内深く移住・定着して,各地にそれぞれの部族国家を建設したほぼ6世紀末に至る二百数十年間の過程のことである。

しかし世界史的にみると,あたかもこの時代は,東西両洋にわたり,巨大な世界帝国の統一が動揺・破綻し,辺境にいた素朴な異民族が,古代的な高度文明社会の内部に侵入し,あるいはその影響を受けて周辺で新しい国家をつくるなど,文化史的にも政治史的にもきわめて類似した注目すべき現象のみられる時代に当たる。東洋では,秦・漢の大帝国の崩壊の後,三国時代を経て中国の北方は異民族の侵攻により,いわゆる五胡十六国が分立し,次いで南北朝時代の分裂を経て(魏晋南北朝時代),6世紀末葉,再び隋・唐の統一による世界帝国を実現したが,西洋では,ローマ帝国が東西に分かれ,東ではビザンティン帝国がわずかに旧帝国の体制を維持したものの,バルカン半島の各地へは,アバール,チェコ(チェヒ),マジャール人,ブルガール族など,スラブ系(スラブ人)およびトルコ系の諸部族が移住して国を建て,西では476年西ローマ帝国は滅亡して,その後に成立したゲルマン部族国家の分立となり,ここでは二度と世界帝国の復興をみることなく,まったく新しい原理と基盤の上に立つ封建国家への道を歩むこととなったのである。そしてこの東西両洋にまたがる大規模な民族移動を触発した直接の原因は,中央アジアのステップ地帯にいた遊牧的騎馬民族の動向であったと考えられるが,東洋史上に現れる匈奴が,ゲルマン人と接触して西ヨーロッパを侵攻したフン族と同一民族であったかどうかは,にわかに断じ難い。それは,両者とも移動の過程で雑多な異民族と合体し,かつ変質していると思われるからである。

ゲルマン人についてみると,ゲルマニアの各地では,すでに2世紀の末ころから独自の移動が始まっており,古い政治的まとまりであるキウィタスが漸次に崩壊して,それに代わるより大きないくつかのシュタムStamm,すなわち部族集団が現れ,これが単位となって遠く東方へ,また南方へと移動が活発化していた。東西両ゴート族がたまたまフン族に接触することとなったのは,彼らがバルト海沿岸から2世紀末に移動を始め,定住と移動を繰り返しつつ南東方に進み,ようやく4世紀にいたってドニエプル,ドナウ両川に挟まれた黒海北岸一帯で,東ゴート,西ゴートに分かれて定住していたからである。

移動集団の単位であるシュタムは,大きく分けて次の三つのグループとすることができる。その一つは,移動前,ゲルマニアの東部にいた東ゲルマン諸族,次はその西部にいた西ゲルマン諸族,そしていま一つは北方スカンジナビア半島やユトランド半島にいた北ゲルマン諸族である。東ゲルマンに属する部族としては,東ゴート,西ゴート,バンダルWandalen,ブルグントBurgunder,ランゴバルドLangobardenなどが数えられ,西ゲルマンでは,フランクFranken,ザクセンSachsen,フリーゼンFriesen,アラマンAlamannen,バイエルンBayern,チューリンガーThüringerなどが,また北ゲルマンでは,デーンDänen,スウェーデンSchweden(スベアSvear),ノルウェーNorwegerなどが挙げられる。このうち北ゲルマン諸族は,前2者よりやや遅れ,8世紀から11世紀にかけ,ノルマン人の名でイングランド,アイルランド,ノルマンディー,アイスランドならびに東方遠くキエフ・ロシアにまで移動し,それぞれの地に建国したため,通常これを第2の民族移動と称する。なお,〈バイキング〉の項を参照。

したがって一般的にいう民族大移動の担い手は,東ゲルマンおよび西ゲルマンに属する諸部族であるが,この両者には,その移動・定住の様相に大きな相違が認められる。すなわち東ゲルマンの諸部族は,いずれも故郷の地を捨てて帝国領内深く入り込み,速やかに遠方へ移動して,それぞれの王権を伸張した反面,ローマ属州の社会や文化の影響力の前に,みずからの本性を失う傾きが強かった。これに反し西ゲルマンの諸部族は,ライン,ドナウの両川に沿った帝国の国境線近く,あるいはゲルマニアの本土に根を下ろしつつ,長い移動の過程で徐々にローマの文物を摂取・消化し,その本性を失うことなく,ゲルマン,ローマ両文化の融合の素地をつくることができた(ガロ・ロマン時代)。その一族であるフランクの王国(フランク王国)が,やがてヨーロッパ中世世界を築く中心的役割を果たすにいたるのは,このような遠因があったからである。

また従来の通説では,ゲルマン人の侵入がローマ文化を破壊したように説かれてきたが,各方面からの実証的研究が進んだ現在では,この通説は大きな修正を迫られることとなった。すなわち,アフリカ北部カルタゴ付近に移住・建国したバンダル族の一時期の蛮行を除いては,東ゲルマン諸部族の移住・建国は決して文化破壊の略奪などではなく,その土地占取も,以前から行われていたローマの軍駐屯制にのっとった平和裡の土地分割であり,軍役以外の分野,つまり行政・司法・外交・徴税などの役は,ほとんど従来通りローマ属州民に依存していたことが解明されたのである。またゲルマン人の侵入といっても,彼らが定住した地域は特定都市の周辺に限られ,その人口比率も,せいぜい3%から5%にすぎなかった。

このように考えてくると,民族移動による社会経済の変化は,ローマ側よりもむしろゲルマン側の方が大きかったとさえいえるのである。その一例をいえば,古ゲルマン社会では土地があり余っていたため,従士制度という人的結合にのみ重点を置いた社会構造であったが,いまやローマ領内への移住により,土地保有の多寡が権力保持の基準となるというまったく新しい土地観念を植え付けられたわけで,この考えがやがて封土の授受となり,それと古い主従の観念とが制度的に結合して,あのユニークな西ヨーロッパ的封建制度をつくり出した。またバンダル王国を除く各地の部族国家(フランク王国,西ゴート王国,東ゴート王国,ブルグント王国,ランゴバルド王国など)では,古い同族的結合の原理を保存しつつも,いっそう広大な領域を支配する必要から,キリスト教との関係を利用し,属州民との融合を図り,総じて王権の著しい伸張をみたが,それは結局,それぞれ特色ある国家の勢力均衡をもたらしただけで,西ヨーロッパの全域を再度ローマ帝国のような単一世界帝国の下に置くこととはならなかった。東西両洋を含む民族大移動の成果について,世界史的な考察を行う場合には,この点こそ,西ヨーロッパの大きな特徴であったことを見のがしてはならない。

→民族移動

執筆者:増田 四郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「民族大移動」の意味・わかりやすい解説

民族大移動【みんぞくだいいどう】

→関連項目ガイセリック|ジュート人|ドイツ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民族大移動」の意味・わかりやすい解説

民族大移動

みんぞくだいいどう

Völkerwanderung; Great Migration

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「民族大移動」の解説

民族大移動

みんぞくだいいどう

Migration (イギリス)

Völkerwanderung (ドイツ)

375年のフン族の西進をきっかけに始まり,東ゴート族・西ゴート族・ブルグント族・ロンバルド(ランゴバルド)族・ヴァンダル族などの東ゲルマン人はイタリア・スペイン・北アフリカなどへ大移動して建国したが,あまり長続きしなかった。いっぽう,フランク族・アングロ−サクソン族・アラマン人・マルコマンニなどの西ゲルマン人は,移動距離も短く,またみずからの伝統を長く失わず,ことにフランク族はヨーロッパ世界形成の中心となった。さらにその後,ノルマン人などの北ゲルマン人の移動が9世紀ごろから始まり,ヨーロッパ各地に移住した。こうしたゲルマン人の移動の中で,西ローマ帝国は滅亡し,新しい中世西ヨーロッパが生まれていった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「民族大移動」の解説

民族大移動(みんぞくだいいどう)

⇒民族移動

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の民族大移動の言及

【ゲルマン人】より

…ローマはまたライン川左岸に下ゲルマニア,上ゲルマニアの二つの属州を設け(ゲルマニア),三角地帯のデクマテス地方に多数の城砦を築いたため,これらの地域にはローマ文化の影響が色濃く印せられた。それ以来,ゲルマン諸族に対するローマ帝国の国境線は,民族大移動のはじまる4世紀末に至るまで,長くライン川,リメス,ドナウ川を結ぶ線と考えられるに至ったのである。

【古ゲルマンの社会と文化】

考古学,言語学,地質学その他のいわゆる歴史補助学が発達したこんにちでは,ゲルマン人の先史時代についても,それぞれの専門分野から各種の研究がなされているが,その政治・経済・社会・文化の大要をうかがうためには,どうしても文献史料によらなければならない。…

※「民族大移動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...