翻訳|explosion

精選版 日本国語大辞典 「爆発」の意味・読み・例文・類語

ばく‐はつ【爆発】

- 〘 名詞 〙

- ① 急激に進行する化学反応により、生成ガスの体積が瞬間的に著しく増大し、熱や爆鳴音、強圧などを生じること。〔五国対照兵語字書(1881)〕

- ② 怒りなどが一時にほとばしり出ること。鬱積(うっせき)していたものが一時に噴出すること。

- [初出の実例]「怒火忽ち心頭に爆発」(出典:経国美談(1883‐84)〈矢野龍渓〉後)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「爆発」の意味・わかりやすい解説

爆発

ばくはつ

explosion

圧力の急激な発生あるいは解放のために容器が破裂したり、または気体の急激な膨張によって爆発音や破壊作用を伴う現象。この原因は、分解や燃焼などの化学反応が急激に進行した結果の体積の急激な増加であることがほとんどである。もっともよく知られた例としてはトリニトロトルエン(TNT)やニトログリセリン、ダイナマイトなどの爆発がある。ニトログリセリンは、薄い層に点火しても緩やかに燃焼がおこるだけであるが、急激に加熱すると分解がおこり、大量の気体を生じる。

4C3H5N3O9―→

6N2+12CO2+O2+10H2O

有機の過酸化物や硝酸エステルなどもいずれも爆発性であるのは、分解によって瞬時に大量の気体を発生可能であるためである。物質の分解反応の形態は、〔1〕緩慢な分解、〔2〕燃焼、〔3〕爆燃、〔4〕爆轟(ばくごう)、の四つに大別できる。このうち爆発に関連のあるものは〔3〕と〔4〕である。

[山崎 昶]

爆燃

薪(まき)や石炭が燃える場合のように、一つの分子の反応熱が順次隣の分子に伝わって加熱、分解がおこることをさす。銃砲内での火薬の爆発などはこれであり、伝播(でんぱ)の速度(爆速)は毎秒300メートル以下のものが多い。

[山崎 昶]

爆轟

爆発の伝播速度が媒質中の音速よりもずっと大きく、強い衝撃波を生じる場合である。TNTの場合、爆速は装填(そうてん)比重1.59で毎秒6700メートルである。雷汞(らいこう)は毎秒5400メートル(装填比重4.5)、アジ化鉛も毎秒5300メートル(装填比重4.6)の爆速をもっている。通常、爆速が毎秒1500メートル以上の場合を爆轟とよぶ。この場合は伝火と燃焼のプロセスは一体化されてしまい区別することができない。

爆轟がおこると、気体の圧力は数千気圧、温度も数千℃になる。混合気体で爆轟がおこる際、その範囲はある一定の領域に限られるが、アセチレンやメタン、プロパンなどの炭化水素は、かなり広い混合範囲にわたって爆轟をおこしやすい。炭坑内のガス爆発(メタンによる)あるいは最近頻発するアパートやマンション等の都市ガスやプロパンガスによる爆発はこの例である。水素と酸素の混合気体も広い範囲で爆轟しやすい。とくに水素二容、酸素一容の爆鳴気は激しい爆発をおこすので、水素爆鳴気とよばれている。

[山崎 昶]

粉塵爆発

普通には燃焼や爆発などをおこしそうにない固体物質でも、細かい粉末状態で空気と混合している場合、点火や静電気の火花などで爆発することは珍しくない。これを粉塵爆発(ふんじんばくはつ)という。炭坑の炭塵爆発などは著名であるが、小麦粉の倉庫なども火災時に粉塵爆発をおこしやすい。木炭やアルミニウム、タバコ、飼料や米糠(こめぬか)、粉ミルク、果てはココアや硫黄(いおう)粉末、洗剤のようなものまで爆発をおこす。この場合、爆発の可能性は、粒子の大きさが700マイクロメートル以下だと危険となり、100マイクロメートル以下では著しい危険性をはらむ。爆発限界は粒径が小さいほど低いが、多くの場合1立方メートル当り10~50ミリグラムである。最小発火エネルギーは10~80ミリジュール(2.5~20ミリカロリー)である。

[山崎 昶]

連鎖爆発

爆発性の混合気体は、いわゆる熱爆発よりもずっと低温なのに爆発をおこすことがある。これは連鎖反応のためであり、連鎖爆発といって通常の熱爆発と区別しておくことが多い(もっとも最近の研究結果では、熱爆発もまた異なった連鎖反応の結果おこるらしいので、区別は単に現象面だけのものとなるかもしれない)。

例として、水素と酸素の連鎖反応の機構を取り上げてみる(以下はそのプロセスを示す式である)。

〔水素と酸素の連鎖反応〕

H2+O2→H+HO2 (1)連鎖開始

H+O2→OH+O (2)連鎖移動

O+H2→OH+H (3)連鎖移動

OH+H2→H2O+H (4)

H+O2+3H2→2H2O+3H (5)〔(2)+(3)+(4)〕

連鎖開始反応によって水素原子が生じる。これが元となって、以下(2)、(3)、(4)と反応が進む。この(2)、(3)、(4)の反応を一つにまとめると(5)のようになり、1個の水素原子から3個の水素原子が発生することになる。これがふたたび(2)に戻って反応に関与するから、このサイクルによりたちまちにねずみ算式に反応が進むことになる。

このような連鎖反応がおこるには、反応気体の圧力が重要である。圧力が低すぎれば、反応中間体の原子やラジカルの衝突の機会は減るが、高すぎると、ラジカルどうしの再結合などがおこって連鎖は切れる。したがって連鎖反応のおこる上限と下限ができることになる。

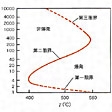

水素と酸素の連鎖反応においてはのような爆発限界がある。この場合、第二限界のところでは、反応性に乏しいHO2の生成のために連鎖が止まる。このHO2は器壁に衝突して反応系から除かれてしまう。これより高圧ではまた反応は緩やかに進行するようになるが、さらに高温ではもう一つの爆発限界があり、これから上では熱爆発がおこる。

[山崎 昶]

熱爆発

酸化剤と燃料との混合物、たとえば酸素と水素の混合気体に放電、加熱、急激な圧縮などで爆発がおこるとき、反応速度が大きくなると、反応によって熱が発生する速度のほうが、周囲に熱を逸散させる速度より大となり、反応熱の蓄積がおこって爆発となる。これを熱爆発という。

[山崎 昶]

爆発の利用

爆発性物質は確かに危険なものであるが、専門家が用途に応じて利用すれば、さほど忌避すべき存在のものではない。ダイナマイトなども、ニトログリセリンの不安定性を克服したために広い利用が可能となった。また、最近の興味ある応用例として、アジ化鉛などを用いて膀胱(ぼうこう)結石を爆発破壊させて粉砕・排出させる試みが成功している。コントロールされた爆発の利用例である。また、爆発エネルギーを利用して爆発発電も研究されている。

[山崎 昶]

『千谷利三著『燃焼と爆発』(1957・槇書店)』▽『安全工学協会編『安全工学講座2 爆発』(1983・海文堂出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「爆発」の意味・わかりやすい解説

爆発 (ばくはつ)

explosion

爆発という言葉は日常しばしば使われているが,その定義を与えるとなると必ずしも容易ではない。その理由は爆発が厳密な意味での科学用語でないところにある。しかし一般には,なんらかの原因により急激な圧力の上昇が生じ,容器の破壊や音響を伴って,その圧力が解放される現象をいうことが多い。爆発には,気体や液体の膨張,相変化などの物理過程が圧力の発生源になる物理的爆発と,物質の分解,燃焼などの化学過程により圧力が上昇する化学的爆発がある。圧力容器の破裂,ボイラーの爆発,火山の爆発などは前者の例で,プロパンなどのガス爆発,火薬のような液体や固体の爆発,石炭やアルミニウムの粉塵(ふんじん)が空気中に浮遊した状態で起こる粉塵爆発などは後者の例である。このうち工学的な立場から重要なのは化学的爆発であり,これは燃焼の一形態として系統的に理解できる。化学的爆発は,可燃性のガスや粉塵が空気と可燃範囲(爆発範囲)内の組成に混合した場合,液体や固体の可燃物と酸化剤が適当な割合に混合した場合,さらに自己分子内に酸素を保有する酸素含有物質などで起こる。この形式の爆発は起爆ともいわれ,発熱反応による熱的な自己加速と分岐連鎖反応による活性化学種の増加が重要な役割を果たす。しかしその内容は燃焼における発火の場合と変わらない。いずれの場合でも,起爆が生ずると高温の反応領域は周囲の未反応領域へ広がっていく。この伝播(でんぱ)形式は可燃性物質の種類,濃度および環境条件によって,爆燃(デフラグレーションdeflagration)と爆ごう(轟)(デトネーションdetonation)の二つに分かれる。

爆燃は本質的には可燃性混合気中の火炎伝播と同じ現象であり,圧力,密度,温度などの燃焼特性はすべて火炎面の前後で連続的で,圧力変化もほとんどなく,また火炎の移動も音速に比べてかなり低い。その点,爆燃によって高い圧力上昇が得られるのは容器が密閉か,それに近い状態に限られ,このとき圧力は容器の壁に均等にかかる。これに対して,爆ごうは燃焼の伝播が加速を受けたとき,その前方に生ずる圧縮波が成長して衝撃波となり,これと火炎が合体して進む現象である。この波動は火炎伝播のときの燃焼波に対応して爆ごう波と呼ばれ,衝撃波を伴うので波面を境にして温度,圧力,密度などの特性値は不連続的に上昇する。爆ごう波の移動速度は媒体の状態,種類等によって変わるが,数千m/sに及び,つねに媒体中の音速より速いので圧力の伝達は方向性をもち,その大きな圧力効果により周囲に強い破壊作用をもたらす。爆ごうを適切に制御して利用しているのが,土木工事や鉱山の採掘に使う発破であり,さらにこれを金属成形に利用するのが爆発成形である。しかし自動車のエンジンでは逆にこれが起こらないようにくふうする。爆ごうは媒体が気体の場合には火炎伝播が加速された後に起こるから,それが生ずるまでには一定の助走区間(期間)を必要とし,これは爆ごう誘導距離(時間)と呼ばれる。また爆燃から爆ごうへの移行は転移といわれ,これは助走区間内の火炎伝播の速度が大きいほど容易なため,反応速度の大きい可燃性ガスや媒体の混合気が乱れている場合には爆ごうが起こりやすい。しかし媒体が火薬のように液体や固体のときには,起爆直後に爆ごうへの転移が生ずるので,この経過を分離することは難しい。爆ごうは一面からみると,化学反応によってエネルギーの補給を受けた衝撃波の伝播とみなされる。このため可燃性の媒体が存在するかぎり爆ごう波の進行速度は一定に保たれるが,このような高速の波動を維持するには大きなエネルギーの補給を必要とする。したがって,爆ごう波中で起こる化学反応は著しく速いものでなくてはならず,またこれの生ずる可燃性混合気の限界組成は普通の可燃範囲よりも狭くなり,爆ごう範囲と呼ばれる。さらに,爆ごう波が可燃性の媒体の存在する空間を通過してしまうと火炎は消滅して,後は衝撃波のみが伝播する。この状態は爆風と呼ばれ,ここでは化学反応によるエネルギーの補給がないので爆風はしだいに減衰して最後には音波となる。

なお,物理的爆発の一つであるボイラーの爆発は,内圧の上昇によって容器の一部が破壊されたとき,圧力は一時解放されるが,その結果として過熱状態にある水が急速に平衡状態に戻ろうとして突沸するために起こる現象で,この形式の爆発は水蒸気爆発と総称される。そのほか,可燃性のガスや液体蒸気が開放大気中に放出され引火したときに起こる化学的爆発に蒸気雲爆発およびファイアボールがあるが,これらは本質的には可燃性混合気中の火炎伝播である。

→燃焼

執筆者:秋田 一雄 爆発による災害は主として爆風によって生ずる。爆発によって空気の圧力が急激に上昇し,それが衝撃波のパルスとして空気分子の移動を伴いながら伝播していくのが爆風である。圧力は大気圧に上乗せされる過圧で表される。爆風の到達直後にピークに達した過圧(ピーク過圧)は,その後,指数関数的に減少し,ゼロを経て負の領域に入り,ゼロに戻るのが普通である。正の過圧は,衝撃面で空気が強く前方に押されて移動することを示し,正圧部の過圧を時間的に積分した値が正のインパルスと呼ばれ,爆発衝撃の強さの一つの尺度となる。負の過圧は,圧力が大気圧以下となって爆風は逆向きに流れることを示し,爆源からある距離離れた所から現れる現象である。爆風が垂直な壁に衝突して反射する際に,壁面上の瞬間圧力は強められて衝撃圧力より強くなるのが普通であって,反射波のピーク過圧は入射波の2~8倍になりうる。ピーク過圧⊿p,爆発物重量W,爆源からの距離Rの間にはホプキンソンHopkinsonの三乗根則と呼ばれる次の相似則が成り立つ。

ここにAは爆発物質による定数,αは爆発の種類によらない定数(通常1.6に近い値をとる)である。かっこ内の比はスケール化距離と呼ばれる。これから,同一物質からなる大きさの異なる二つの爆発物が,同一環境で爆発したとき,スケール化距離が同じならば,爆風の影響も類似するという法則が導かれ,スケール化則と呼ばれる。このとき爆源からの距離が10倍になることは爆発物の量を1000分の1とすることに相当することが容易にわかる。

可燃性ガスや蒸気が爆発するとき,その威力はたとえばTNT爆薬量に換算して表す。すなわち,ガス等の全燃焼熱量をTNT単位質量当りの燃焼熱量で除したものをTNT当量とし,それにその何%が実際のガス爆発に寄与しているかをTNT収率(%)として併せて表現する。

執筆者:上原 陽一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「爆発」の解説

爆発

バクハツ

explosion

急激な圧力の発生の結果,容器の破壊や音響などを伴って,この圧力を解放する現象をいい,気体や液体の膨張,あるいは相変化などによる物理的爆発と化学反応によって起こる化学的爆発とがある.化学的爆発には火薬の爆発,ガス爆発,粉じん爆発などがあり,これらはいずれも燃焼や分解などの発熱反応がはげしく行われる結果起こる.化学的爆発のうち,とくに反応が急激で衝撃波を伴うものを爆ごう(デトネーション)とよぶ.爆ごうになれば,様相は普通の爆発とは異なり,破壊力もいちじるしく増大する.爆発反応機構には,反応熱による自己加熱の繰り返しにより,反応速度が急速に増大する結果爆発が起こるとする熱爆発説と,分岐連鎖反応の伝達体の数が急激に増加するために反応速度が増加して爆発に至るという連鎖爆発説の二つがある.前者は主として高温時の,後者は低圧における爆発に対して提案されたものであるが,実際には爆発反応はすべて連鎖機構で進み,それと同時に熱機構もまた重要な役割をもつ.一方,物理的爆発の例として,ボイラーの爆発があるが,これは内圧の上昇などにより,容器の一部が破壊されると圧力はいったん解放されるが,過熱状態にある液体が急に平衡に戻ろうとして突沸するために起こるもので,水蒸気爆発とよばれる.この種の現象は,溶融塩を水中に投じたときにもみられ,溶融爆発(smelt explosion)といわれる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「爆発」の意味・わかりやすい解説

爆発【ばくはつ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...