精選版 日本国語大辞典 「長船」の意味・読み・例文・類語

おさふねをさふね【長船】

- 〘 名詞 〙

- ① 備前国長船(岡山県瀬戸内市)、またはその付近に住んだ刀工の打った刀。また、その名称。

- [初出の実例]「今一人則宗とめい打かぢ備前長船に有也」(出典:諸国鍛冶寄(1614頃か))

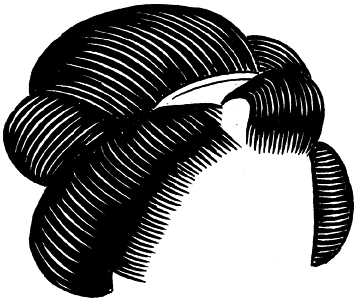

- ② 女性の髪型で、丸髷(まるまげ)の左右に輪を大きく出して結ったもの。〔随筆・嬉遊笑覧(1830)〕

長船②〈吾妻余波〉

長船②〈吾妻余波〉

なが‐ぶね【長船】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「長船」の意味・わかりやすい解説

長船

おさふね

岡山県南東部、邑久郡(おくぐん)にあった旧町名(長船町(ちょう))。現在は瀬戸内市(せとうちし)の一地区。1955年(昭和30)行幸(みゆき)、国府(こくふ)、美和(みわ)の3村が合併して町制施行。2004年(平成16)牛窓(うしまど)町、邑久町と合併、市制施行して瀬戸内市となる。旧町域は、吉井川下流東岸、岡山平野東部の千町(せんちょう)平野の一部を占め、西部をJR赤穂(あこう)線、国道2号が走る。名称「長船」は、往時の名刀の産地にちなむ。長船、八日市、福岡地区は吉井川の自然堤防上にあり、長船と福岡は鍛冶屋(かじや)千軒といわれ、鎌倉~室町時代には備前(びぜん)長船、福岡一文字(いちもんじ)の名刀の産地として知られた。また、築山(つきやま)古墳、花光寺山(けこうじやま)古墳などの古代遺跡もあり、須恵器(すえき)が発達した。福岡は『一遍上人(いっぺんしょうにん)絵伝』に示されているように、13世紀には市場(いちば)町として栄え、岡山に城下町が建設されて商人が移住を命じられるまで、備前の政治、経済の中心であった。なお九州の福岡は、ここ出身の黒田氏が筑前(ちくぜん)に移り築城したとき、故郷にちなみ命名したもの。現在は農村地帯で、駅付近は岡山市のベッドタウンとして宅地化が進行中である。備前長船刀剣博物館、須恵古代館がある。

[由比浜省吾]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長船」の意味・わかりやすい解説

長船

おさふね

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「長船」の意味・わかりやすい解説

長船[町]【おさふね】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「長船」の意味・わかりやすい解説

長船 (おさふね)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...