精選版 日本国語大辞典 「葬儀」の意味・読み・例文・類語

そう‐ぎサウ‥【葬儀・喪儀】

- 〘 名詞 〙 死者を葬る儀式。葬式。葬礼。とむらい。

- [初出の実例]「太上天皇葬二於大倭国添上郡椎山陵一。不レ用二喪儀一、由二遺詔一也」(出典:続日本紀‐養老五年(721)一二月乙酉)

- 「奔走周旋して葬儀(ソウギ)をととのへ、将に出棺の用意も終りて」(出典:内地雑居未来之夢(1886)〈坪内逍遙〉八)

葬儀の語誌

→「そうしき(葬式)」の語誌

日本大百科全書(ニッポニカ) 「葬儀」の意味・わかりやすい解説

葬儀

そうぎ

葬式。葬礼。死を悼み死体を葬る儀式。また死を契機として発生する一連の社会的儀礼の総体。死者と他界との関係を整えると同時に、それらと生者との関係を整える機能をあわせもつ。旧石器時代より文化圏ごとに土葬、水葬、火葬、風葬、鳥葬など、多様な方法で行われる。

[柴崎直人]

語源

肉を取り去った残りの骨を表す「歹(がつ)」と人を表す「ヒ(ひ)」の会意文字が死であり、草がたくさん生えている形の「 」と、死体が置かれた形の「一」と死とを合わせて草むらの中に死体を埋めることを示した字が葬である。中国の周時代から漢時代にかけて編纂(へんさん)された礼記(らいき)には、「葬なるものは蔵なり。蔵なるものは人の見ることを得ざらんと欲するものなり」とあり、死体は隠して見えなくすべきとされた。「葬(はぶ)る」は『古事記伝』の波不里(はふり)からきており、葬(ほうむ)ると転訛(てんか)したが、放(はふ)る・放棄するという意味である。鎌倉から江戸期にかけて盛んに描かれた九相図では、美女として名高い小野小町や檀林(だんりん)皇后(嵯峨(さが)天皇の皇后、橘嘉智子(たちばなのかちこ))の死体が腐敗し、蛆(うじ)がわき、動物に食い荒らされ、風化するといったさまが示されており、見るものの恐怖感や嫌悪感を誘う。この絵画の目的は負の感情の果てに得る仏教的無常観により人々の道心を導くことであるが、死者を悼む者における悲嘆の心と愛惜の情に加えて、眼前の死体に対するこの種の感情についても、遠ざけ見えなくすることによって払拭(ふっしょく)しようとする営みが、葬儀に託されていると考えられる。

」と、死体が置かれた形の「一」と死とを合わせて草むらの中に死体を埋めることを示した字が葬である。中国の周時代から漢時代にかけて編纂(へんさん)された礼記(らいき)には、「葬なるものは蔵なり。蔵なるものは人の見ることを得ざらんと欲するものなり」とあり、死体は隠して見えなくすべきとされた。「葬(はぶ)る」は『古事記伝』の波不里(はふり)からきており、葬(ほうむ)ると転訛(てんか)したが、放(はふ)る・放棄するという意味である。鎌倉から江戸期にかけて盛んに描かれた九相図では、美女として名高い小野小町や檀林(だんりん)皇后(嵯峨(さが)天皇の皇后、橘嘉智子(たちばなのかちこ))の死体が腐敗し、蛆(うじ)がわき、動物に食い荒らされ、風化するといったさまが示されており、見るものの恐怖感や嫌悪感を誘う。この絵画の目的は負の感情の果てに得る仏教的無常観により人々の道心を導くことであるが、死者を悼む者における悲嘆の心と愛惜の情に加えて、眼前の死体に対するこの種の感情についても、遠ざけ見えなくすることによって払拭(ふっしょく)しようとする営みが、葬儀に託されていると考えられる。

[柴崎直人]

習慣と迷信

死に対する負の感情により、日本の葬送儀礼において多様の習俗が発生した。遺体には経帷子(きょうかたびら)を左前に着せる。頭を北、足を南方向に北枕(きたまくら)に寝かせる。その枕元には屏風(びょうぶ)を上下逆に立てる。納棺までに遺体を清めておく湯灌(ゆかん)に際しては、水を入れた容器に湯を注ぎ足す「逆さ水」で行う。毛筆の墨を磨(す)るのには水でなくお茶を使う。出棺のとき、死者に親しい者が棺(ひつぎ)を担うが、玄関からは出ずに庭から出る。以上のように、普段の生活と異なることをわざとするものである。また同時に、霊魂が元どおりになるように、生前に使っていた茶碗(ちゃわん)に飯を盛り箸(はし)を垂直に立てて供えたりする。これは一膳飯(いちぜんめし)とか枕飯(まくらめし)などとよばれ、普段の生活において忌避される。一口でもよいのでかならずおかわりを求めたり、箸をご飯に立てることを避ける風習もこれと関係が深い。日常の食事に関してはほかに「箸渡し(渡し箸とも)」と称して一つのものを2人で同時に箸で扱うことに対する禁忌がみられる。これは火葬場での骨(こつ)上げ(骨壺(こつつぼ)に骨を入れる儀式)に際して、箸を2人で用いて骨を挟むことから発生したものとされる。

日本における葬儀はそのほとんどが仏教式で行われるが、そのほかにも神道(しんとう)、キリスト教、無宗教、その他の宗教などの形式で行われる場合もある。神道は元来、葬儀には関与せず、一般の葬礼に組み込まれるようになったのは明治以降である。キリスト教式の葬儀は、カトリック、プロテスタントそれぞれの様式で葬儀が行われている。同じ宗教内でも宗派によって死に関するさまざまな定義、解釈が存在しているため、異なる儀礼が行われることも少なくない。たとえば浄土真宗では死者はすでに浄土に迎え入れられているとして、枕飯・枕団子・逆さ屏風などは行わない。

[柴崎直人]

死亡届

戸籍法において、死亡の日から7日目までに死亡届を医師の診断書を添えて届けることが定められている。提出は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ行う。本籍地以外の場所に届ける場合は、書類が2通必要となる。死亡届は日曜、祝日、祭日、夜間の制限なく役場に提出することができ、それにより「火葬埋葬許可書」の交付を受ける。届出人は喪主に限らず代理人でかまわないので、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人などが行ってもかまわない。もし医師の立会いのない死の場合は、医師によって死亡と死因を確かめてもらわなければならない。最終診察後24時間以内であり、死因が明らかに診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合では医師は死体を検案し、死亡事由について記した死体検案書を作成してこれにかえる。死亡診断書は医師もしくは歯科医が発行できるが、死体検案書の発行者となれるのは医師のみである。

[柴崎直人]

仏式による葬儀

臨終と遺体の処置

医師より臨終が告げられたら黙祷(もくとう)し、場に居合わせた者で末期(まつご)の水をとらせる。かつては死亡するまぎわに行われていたが、今日では死亡後に行われることが多い。一般的には、箸(はし)の先に新しいガーゼや脱脂綿を白い糸で縛ったものか、新しい筆の先端を茶碗(ちゃわん)の水に浸して、配偶者をはじめとして死者と縁の深い者から順に、死者の唇を軽く潤す。茶碗の水に樒(しきみ)の葉を1枚浮かべる地方もみられる。続いてぬるま湯で遺体を拭(ふ)き清める湯灌(ゆかん)を行う。病院で死亡した場合にはおもに看護師が湯かアルコールで拭く清拭(せいしき)がなされる。このとき体液の露出がないように、口、鼻、耳、肛門(こうもん)を脱脂綿などで栓をして、瞼(まぶた)、口を閉じ、髪を整える。男性はひげを剃(そ)り、女性は頬紅(ほおべに)や口紅などで薄化粧を施す。地方によってはかみそりを当てることを忌むところもある。あわせて死去の報を近親者や隣人、知人に知らせ、葬儀の手配を順次進めることになる。自宅葬の場合には遺体を安置する場所などの設営も必要となり、病気療養中だった場合にはふとんや衣類をかえ、また慣習に従って北枕(きたまくら)に安置し、頭上に小さな台を配置して枕飾りを置き、逆さ屏風(びょうぶ)を立てるといった呪的(じゅてき)措置を施す。衣類は経帷子(きょうかたびら)に限らず故人が生前好んだ浴衣(ゆかた)や業者の用意した白装束を左前に着せるなどさまざまである。白布を顔にかけて両手は胸の上で組ませる。数珠(じゅず)を持たせたり合掌させることもある。遺体の腐敗を考慮して厚い布団を避け、白布もしくは薄いふとんをかける。魔物を寄せないために守り刀やかみそりが胸の上に置かれる。このとき刃を顔に向けないようにする。鋏(はさみ)や小刀で代用することもある。浄土真宗など宗派によっては死者が冥土(めいど)の旅に出かけるとは考えないなどの理由から、このような措置を行わない場合もある。

[柴崎直人]

枕飾り

遺体の頭部上方に置くものとして、逆さ屏風と枕飾りがある。枕元に逆さ屏風を配置し、白布をかけた小さい机をその前に置く。そこに香炉、花瓶、燭台(しょくだい)を並べて線香、白菊(樒の枝)、ろうそくを立てる。とくにろうそくの火は絶やさないようにする。そのほかに、水、塩、一膳飯(いちぜんめし)(枕飯)に箸を突き立てて供えることが多い。ほかに仏壇の鈴、故人の好物を置く場合もある。

[柴崎直人]

枕経

枕飾りの後に、僧侶(そうりょ)による枕経を行い、遺族は故人の冥福を祈る。もとは臨終に際して近しい者たちがともに最期のお勤めをする意味があったとされる。枕経の後に僧侶に依頼する戒名、法名などは故人の人柄、職業、業績などを告げて、それらにふさわしいものを通夜が終わるまでに授けてもらう。

[柴崎直人]

葬儀の準備

身内だけでなく弔問客を迎える段階に葬儀を進めるにあたり、喪主および葬儀委員長(世話人)を決めておく必要がある。喪主は葬儀の主宰者であり、また葬儀ののちに故人への祭祀(さいし)を主宰する重要な役割を担うので、配偶者や子など故人とごく近い関係の人が選ばれる。自宅での葬儀が主流だった時代には、葬儀のすべてを親族と近隣住人で協力して行っていたため、町内会長や村の顔役などが葬儀委員長となることが多かった。葬儀委員長は葬儀全般を取り仕切り、役割分担や儀式進行の統括責任者である。葬儀会社がその役を担う場合もある。式場の手配、儀式の日時や場所などの伝達、会計や弔問客の対応など、さまざまな手配も葬儀委員長が責任をもって行う。

[柴崎直人]

通夜

もとは死者に寄り添い、夜を徹して経を読み、死者を悪霊などから守ることを意図した儀式。ゆかりの深い人々が集まり、故人との別れを悼み冥福を祈る。今日では都市化に伴う勤務形態の事情から、弔問客は告別式よりも通夜に参列する傾向がみられる。この場合には19時から21時ごろまでという半通夜の形態で行われることが多い。法要と、そのあとで参列者に酒食を供する通夜ぶるまいの風習をまとめたものが一般的に通夜の儀式とされる。

[柴崎直人]

納棺

自宅を離れて葬儀場で一連の儀式が行われることの多い現代では、死亡後すぐに遺体を棺に納めるのが一般的である。遺体を清めて死装束である経帷子を着付けるが、ゆかりの女性の手で裁縫する地方もある。その際には糸末を留めずに返し縫いもしない、といった作法がみられる。遺体に笠(かさ)、杖(つえ)、手甲、脚絆(きゃはん)、白足袋(しろたび)、草鞋(わらじ)などを着けたり、遺体の横に納めるのは、霊魂が次の段階に向けて旅立つという発想によるものである。

遺体を納める棺はキリ、ヒノキ、モミ、マツなど白木でつくられた天然木棺や、芯(しん)材に合板を張り合わせた合板棺、布張棺などその素材および製法はさまざまである。棺の底には一重衾(ひとえぶすま)とよばれる薄い白いふとんを敷き、遺体とともにゆかりの物品や衣類、好物などを納めることもある。長年にわたり愛用した眼鏡や万年筆などが入れられることが多いが、ごく少数にとどめ不燃物はなるべく入れないことが望ましい。最後の対面が終わったのち、出棺に際して棺の釘(くぎ)留めを行う。近親者の手で、石によって軽く静かに釘を打つ「釘打ち」の儀式を経て出棺となる。

[柴崎直人]

出棺

葬儀が終わったのちの出棺は、かならず遺族や友人の手で行う。棺を霊柩(れいきゅう)車に安置した後に、喪主や葬儀委員長が、会葬者へのお礼と故人に対する厚意を感謝して挨拶(あいさつ)をする。そのとき遺族と親族は会場を背に位牌(いはい)と遺影を会葬者に向けて礼をする。火葬場もしくは墓地に向かう際には霊柩車が先頭となり、これに遺影を持った遺族代表の車、僧侶の車、遺族や近親者の車と続く。霊柩車に喪主および僧侶が同乗し、次の車に遺影を持った血縁者らが乗る形式もある。血縁の近い順に近親者が車に乗ることが多い。火葬場に到着すると棺がかまどの前に安置され、仮祭壇に位牌、遺影、花などを飾り「納めの式」が行われる。最後の対面ののち荼毘(だび)に付されるが、1時間から3時間程度かかるので待合室など所定の場所で待つ。骨(こつ)上げは喪主、血縁、近親の順に2人1組になり、一つの骨を2人がそれぞれの箸を用いていっしょに挟み、骨壺(こつつぼ)に入れる。遺骨を入れた骨壺は白木の箱に収められる。

出棺を見送り自宅で待つ人は、この間に清掃を行い、遺骨の安置場所を設置する。帰宅した者に清めの塩をかけるのもこの待機者である。現代では遺骨を迎えた当日に初七日の法要が営まれることが多い。このあと「精進落とし」と称して、葬儀の関係者や協力者に酒食が供される。

[柴崎直人]

葬儀の後始末

一連の葬儀終了後、喪主は葬儀委員長などから引継ぎを受けるが、精進落としの前後に済ませておくことが望ましい。その際には香典類とそれらの記帳簿、会葬者名簿、名刺、弔電、弔辞などの引継ぎ、僧侶へのお礼、葬儀社への精算、関係者への挨拶といった事項に留意すべきである。

[柴崎直人]

神式による葬儀

神式の葬儀は神葬祭とよばれ、死者の霊を神の座に送る儀式であり、江戸後期から明治期にかけて行われるようになったとされる。仏式の場合と違い、神社において葬儀を行うことはほとんどない。死者が出たら自宅の神棚の前面には半紙やすだれを張り付け隠すようにするが、その他の手続きとしては、末期(まつご)の水や清拭(せいしき)など仏式と同様である。衣服は白い木綿の小袖(こそで)が用いられるが、喪主、葬儀の日時決定、式場の選択、近親・知己への通知、死亡届、火葬埋葬の手続などは、仏式と同様に進められる。葬儀の内容や流れ、必要な用具や場所に関しては神職と相談して決定する。

[柴崎直人]

遺体の処置

神式においても北枕(きたまくら)に遺体を安置して、白布を顔にかけ、刃を足方向に向けた守り刀を胸上に置く。屏風(びょうぶ)を立てた前に白木の八足台を置き、白布をかける。これを案(あん)とよぶ。案には水、塩、洗米をそれぞれ小皿に盛って三方にのせ、酒とともに故人が好んだ食品などを供える。それが済んだら遺族は故人を囲み、安らかな死を祈る。ここまでを「枕直しの儀」とよぶこともあり、仏式における枕経にあたるものである。

[柴崎直人]

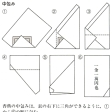

納棺の儀

遺体を棺に納める儀式をいい、用具として、遺体を拭(ふ)く3尺の白布2本、体を清潔に洗う湯桶(おけ)、洗ったあとで着替える新しい白衣、遺体の下に敷く薄い敷物、掛ける茵(しとね)、その上からかぶせる礼装などを整える。神職によるお祓(はら)いと祝詞(のりと)のあとに喪主、遺族、近親者、友人の手で棺に遺体を納める。本来は神職を招いて行うが、葬儀社と遺族で行うことが多い。遺体を納めた後、喪主をはじめとする近親者の順に拝礼する。拝礼は二拝二拍手一拝であるが、葬礼に際しては忍び手といい、音をたてないように拍手を打つ作法がある。

[柴崎直人]

手水の儀

神式では祭儀の前にかならず手水(ちょうず)の儀を行う。これは身を清めるための儀式である。作法としてはまず右手に持った柄杓(ひしゃく)で水をすくい、左手に注ぐ。次に柄杓を左手に持ち替えて右手に注ぐ。再度柄杓を右手に持ち替えて左の手のひらに水を受けて口をすすぐ。懐紙を渡された場合は、それで手を拭く。

[柴崎直人]

通夜祭

仏式の通夜と同様に、喪主はじめ関係者が集まって死者に尽くし、その死を悼む。葬儀をつかさどる神職である斎主(さいしゅ)、喪主、近親者の順に手水の儀を済ませたあと、斎主は供え物をして祭詞などを述べる。そして喪主から順に玉串(たまぐし)を捧(ささ)げて拝礼する。

[柴崎直人]

遷霊祭

通夜祭に続いて故人の霊魂を霊璽(れいじ)(仏式の位牌(いはい)にあたるもの)に移す遷霊祭を行う。通常は夜間に行われる。照明を落として斎主が霊璽の正面を遺体の顔にかざし、遷霊詞が唱えられる。このときから故人は神として扱われることになる。

[柴崎直人]

葬場祭

仏式における葬儀・告別式にあたる。故人に対して最後の別れを告げ、霊魂を慰めて神の座に送るものである。これに続く火葬祭、埋葬祭、帰家祭のいずれも、多少の異同はあるが副斎主によって常饌(じょうせん)が供えられたのちに斎主が祭詞を読み、玉串の奉典拝礼があり、これに喪主、家族、親族が続く、といった手続を踏む。最後に仏式の精進落としにあたる直会(なおらい)を行うことで、すべての関係者の労をねぎらう。

[柴崎直人]

キリスト教による葬儀

キリスト教は大きく分けるとカトリック(旧教)とプロテスタント(新教)の二つの流れがあるが、故人を神の手にゆだねるための祈りの場であるとの性格は同じである。

カトリックの場合、死者は天国において復活し、永遠の休息が与えられるとされており、葬儀は神に故人の生前の罪をわびてその許しを請い、安息が得られるように祈るための場とされる。信者の容態がかわったら、意識があるうちに神父を招く。白布をかけた小さな机に十字架を置き、その左右にろうそくを立てる。そして聖書、聖水、器に入れた綿、パン、コップに入れた水、タオルを準備する。神父は病人の告解を聞き、回心の祈りを捧(ささ)げ、秘蹟(ひせき)のことばを唱えつつ額と両手に塗油する。臨終においては臨終の祈りを捧げて罪の許しを与え、神の恵みを願って祝福する。カトリックの葬儀は棺を教会に移して行うことが多い。棺が教会に到着すると、神父は聖水を注ぎ祈りを捧げ、祭壇の前に安置する。参列者の着席後に改めて神父が入場し、葬儀ミサ、追悼説教、そして故人の穢(けがれ)を清めて安息を願うため撒水(さっすい)または献香する赦祷(しゃとう)式を行う。これに引き続いて告別式に入る。神父は告別式には参加しない。合唱、故人紹介、献花、遺族の挨拶(あいさつ)などが行われ、出棺となる。カトリックでは土葬が原則であり、棺を墓地に運び埋葬していたが、現在では多くが火葬となっている。

プロテスタントでは、死者の霊魂がただちに天に召されて神に仕えるとされ、葬儀は故人の生前の恵みを神に感謝し、礼拝するために行われる。別離は寂しいが、いずれ天国で再会するので悲しむべきでないとされる。臨終が近づいた時点で牧師を招き、洗礼と聖餐(せいさん)式を行う。聖餐式は牧師が病人にパンとぶどう酒を与えて聖書を読み、天国に安らかに召されることを祈るもので、病人がすでに洗礼を受けている場合にはこの聖餐式のみを行うことになる。遺体を納棺するときは白布で覆い、会葬者は手にした白い花で棺内部を埋める。これに際して賛美歌を歌い、聖書の朗読、祈り、牧師による納棺の辞などが行われる、遺族代表の挨拶で終了する。仏式の通夜にあたる前夜式を行うこともある。告別式も葬儀とともに行われることが多い。出棺式はカトリックと同じく、教会で行われることが多い。合唱、牧師による聖書朗読、出棺の祈りに続いて近親者が霊柩(れいきゅう)車に棺を運ぶ。火葬が認められているプロテスタントでは、火葬前式として火葬場で牧師が祈りを捧げたあと賛美歌を合唱することがあり、そのあとに火葬を行う。遺骨はとくに祭壇を設けず、適切な場所を選んで安置する。

いずれにしてもキリスト教の葬儀では、人の死は終わりを意味するものではなく、神のもとに召されると考えられており、死そのものが悲しむべきとはされていない。参列に際してこの点についてとくに留意する必要がある。

[柴崎直人]

民俗

葬儀には保守的な部分が多く、前述の解説もすべて民俗というべきものであるが、ここでは重複を避けて、とくに古風な民俗を中心に記述する。葬儀というのは、死者の霊肉処理に伴う儀礼であって、遺体を処理する実務的な面と、死者の霊を慰め、最終的に決着をつける面とがある。したがって葬儀は、死の前後から弔(とむら)い上げまでの諸儀礼を総括する概念であったが、埋葬または火葬以後の諸儀礼を供養行事として別扱いをすることになり、さらに近代化によって葬列の部分が簡略化すると、出棺時の告別式だけをさすなど、概念の縮小・限定の傾向がみられる。

葬儀のことは、諸儀礼を包括して「葬礼」、遺体の処理を意味する「とりおき」、葬列の先頭に立つ楽器の音から「ジャンボン」などという。以前は死の判定が不明確であったから、息を引き取ったあとも蘇生(そせい)の可能性が残っているものと考え、魂呼(たまよ)びをして、遺体から離れていく霊を呼び戻そうとした。死亡が確認されると、急いで枕飯(まくらめし)または枕団子をつくり、遺体は北枕に寝かせ、逆さ着物、一本花、逆さ屏風(びょうぶ)など、日常の作法とは反対の行為がある。牛馬その他の家畜は鳴かないように注意し、とくに猫を近づけない。猫が遺体の上を跳(と)び越えると、猫魂(ねこだま)が入って死者が起き上がるなどといい、死者の枕元や胸の上に、刃物・箒(ほうき)・糸とり枠などを置く。死の前後は死者の霊は不安定な状態にあるので、邪霊の侵入を防ごうとしたものであり、邪霊の代表として猫又(ねこまた)・火車(かしゃ)などを考えた。

明治時代に入ってから、東京に葬儀社ができ、都市を中心に葬祭業が広まってきたが、それまでは地域集団としての葬式組が、葬儀いっさいを取り仕切った。葬式組の仕事は、町への買い物、近隣などへの死亡通知、寺へ僧の荷物を受け取りに行く役目、香典の受付、野道具(のどうぐ)づくり、墓穴掘り、葬列の諸役、料理ごしらえなどがある。葬式は本来、すべて近親者の取り仕切るものであったろうと思われるが、地域社会の広がりや野道具の増加によって大掛りなものになり、近親者は礼服を着て弔問者に挨拶(あいさつ)をするとか、直接遺体にかかわる部分だけを担当することになった。大きな葬式になると、隣家の台所や座敷を借りて大量の酒食を用意し、ときには「鍋(なべ)どめ」とか「煙絶やし」とかいって、村中の家が自分の家では炊事をせず、すべて喪家で飲食をするので、葬式の日には「米俵が垣根を越す」といわれるほどの散財をする例も珍しくなかった。

中国地方の西部から北九州にかけて、このように喪家に寄食することを「骨噛(か)み」「骨こぶり(かじり)」などという。「すねかじり」などと同類のことばである。近年は通夜(つや)の前に入棺することが多くなったが、通夜の時期は本来、生死不明の状態だと考えられていたから、近親者が夜通し遺体のそばに付き添って、邪霊などの侵入を防いだ。死者は僧籍に入る意味で髪を剃(そ)り、近親者が縄帯(なわおび)・縄襷(たすき)のいでたちで湯灌(ゆかん)をする。いまは刃物を頭に当て、アルコールでちょっとふく程度であるが、もとは裸にして全身を洗った。洗った水は日の当たらぬ床下などに捨てる。死者には経帷子(きょうかたびら)を着せ、胸から頭陀袋(ずだぶくろ)をかけさせ、生前愛用の品などを棺に納める。棺は縦(たて)棺や桶(おけ)棺が普通であったから、遺体はしゃがんだ姿勢で入棺した。死後硬直の体を曲げるためには、首から膝(ひざ)に帯をかけて強く引いた。その帯を浄土縄・極楽縄などとよぶ。関節がボキボキ音をたてるのは残酷な感じで、それも寝棺が普及する一因であった。墓穴掘りも葬式組の仕事であるが、重労働の汚れ役なので、帳面に記録を残して不公平のないようにする。もとは手洗い酒などといって、現場で酒食が出た。のちには葬後のお斎(とき)の膳(ぜん)につくとき、上座に座ってもてなしを受けるようになった。墓穴を掘った人が帰って手足を洗い、葬列で棺を担ぐのが一般である。

出棺は日常の出入口からでなく、縁側から庭に出す。割り竹でつくった仮門(かりもん)をくぐって出る。死者の霊が迷い戻ってこないようにといって、棺を左まわりに3回まわすことは、庭か寺か墓場で行う。葬列の野道具の種類や順番は、土地ごと家ごとに違っているが、竹の先にろうそくをつけた辻蝋(つじろう)が先発し、道の曲がり角に立てる。先頭部分には鐃鈸(にょうはち)、松明(たいまつ)、高灯籠(とうろう)、幡(はた)、竜頭(たつがしら)などが行き、棺の近くには相続人が位牌(いはい)、その妻が膳を持ち、天蓋(てんがい)、杖(つえ)、紙花(しか)、花籠(はなかご)、香炉、造花や会葬者が続く。善(ぜん)の綱は仏の御手(みて)に引かれて極楽(ごくらく)に行くことを模したもので、晒(さらし)1反を棺から前に引くものを引き綱、後ろにつけるのを押し綱といって女性たちが持つ。近親の男は編笠(あみがさ)をかぶったり、三角の紙か布を額につける。女は忌中髷(まげ)を結って綿帽子をかぶる。また近親者や棺かつぎ役は、草鞋(わらじ)か足半草履(あしなかぞうり)を履いて行き、帰りは鼻緒を切って捨ててくるものであった。

埋葬したあとは土饅頭(どまんじゅう)を築き、前に供物を供えたり、霊屋(たまや)を置いたり、竹を束ねたり垣をつくったりする。火葬の場合も葬列に変わりはないが、土地を掘りくぼめて薪(たきぎ)を並べ、棺を置いて薪や藁(わら)で覆い、火をつけたものである。役目の人だけは残って夜通し世話をし、翌朝改めて近親者が骨(こつ)拾いにくる。重油や電気窯になってからは、時間が短縮された。墓場から帰ると塩祓(ばら)いをして身を清め、喪家でお斎の膳についたりする。近年は7日目ごとの法要に人を招くことが困難なため、7日目の初七日や四十九日の忌明けの行事を葬式当日に済ませてしまう家も多くなった。

[井之口章次]

『井之口章次著『日本の葬式』(1977・筑摩書房)』▽『井之口章次編『葬送儀礼』(『葬送墓制研究集成2』1979・名著出版)』▽『吉沢久子・田伏中子執筆・指導『冠婚葬祭――恥をかかない〈早わかりポイント1〉』(1984・小学館)』▽『千登三子監修『冠婚葬祭2 葬儀と供養』(1979・保育社・カラーブックス)』

日本文化いろは事典 「葬儀」の解説

葬儀

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

普及版 字通 「葬儀」の読み・字形・画数・意味

【葬儀】そうぎ

字通「葬」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の葬儀の言及

【葬制】より

…さらに重要なことは,このようにして表象された死者は社会的な存在であるということである。したがって,ある社会に見られる葬制は当該社会の親族組織の特徴,地縁組織のあり方,階層分化の存否などを反映しており,加えて死者の年齢や性別といった個人的特徴によっても個々の葬儀・葬式の執行法は異なったものになるのが普通である。これらのことを考えると,葬制のなかには個別社会の特性とその社会のもつ文化の基本的諸前提が具体的に現れていると言ってよい。…

※「葬儀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

《〈和〉doctor+helicopterから》救急専用の医療機器を搭載し、医師・看護師が乗り込んで患者のもとに急行し、病院などに搬送する間に救命医療を施すことのできる救急ヘリコプター。...