精選版 日本国語大辞典 「葬制」の意味・読み・例文・類語

そう‐せいサウ‥【葬制】

- 〘 名詞 〙 死者を葬る儀礼・制度。広義には死後の祭祀や墓制をもふくむ。一回の葬儀で死者との関係を断つ単葬と、第二・第三の葬祭を営む複葬とがある。また具体的には、インド文化の影響をうけた地帯は火葬が多く、キリスト教圏、イスラム教圏および中国では土葬が一般的。

改訂新版 世界大百科事典 「葬制」の意味・わかりやすい解説

葬制 (そうせい)

人間の死は自然的・生物学的な現象である以上に文化的・社会学的な現象である。知られているすべての人類社会において,死はそれぞれの社会に固有の文化的意味づけを与えられている。この意味づけは,一方では死生観,他界観,終末論などの観念体系によって,他方では象徴的行動すなわち儀礼の存在によって支えられている。葬制とはこうした死を契機として行われる一連の儀礼にほかならず,したがって,これを死者儀礼と呼ぶこともできる。

人類史上その存在が確認されている最古の葬制は約7万年前のユーラシア西部に住んでいたネアンデルタール人のもとでの埋葬である。たとえば,ウズベクのテシク・タシでは洞窟のなかにヤギの角が並べられ,その横に子どもの死体が埋葬されていた。またイラクのシャニダールでは洞窟内に置かれた遺体に花がそえられていたことが判明している。これらはいずれも葬制全体のうち死体の儀礼的処理の存在のみを証拠だてるものであるが,これによってこの時期の人類が死という問題をはっきりと文化のうちに取り入れていたことが知られる。

現在の人類社会において葬制の意味するところは単なる死体の処理を超えてはるかに広い。それは,たとえば人間は霊魂をもつという観念のなかに端的に見られるように,個人の人格は肉体の存在とは別の文化的表象をもっており,それによって死および死者にかかわる儀礼は死の直後だけでなく,服喪の順守や年忌・法事の執行に現れているように長期間にわたって継続される可能性があるからである。さらに重要なことは,このようにして表象された死者は社会的な存在であるということである。したがって,ある社会に見られる葬制は当該社会の親族組織の特徴,地縁組織のあり方,階層分化の存否などを反映しており,加えて死者の年齢や性別といった個人的特徴によっても個々の葬儀・葬式の執行法は異なったものになるのが普通である。これらのことを考えると,葬制のなかには個別社会の特性とその社会のもつ文化の基本的諸前提が具体的に現れていると言ってよい。以下では葬制の要素と構造を社会と文化のつながりのなかで見ていくことにする。

葬制の要素

葬制のうち最も明白な要素はさまざまな方法での死体の処理すなわち狭義での葬法である。火葬,土葬,水葬,風葬,鳥葬などが世界的に広く分布している葬法であり,それぞれ民族文化のまとまりと大体のところ一致している。しかし文化史的に葬法の変化あるいは進化を位置づけることは困難であり,せいぜいのところ採集狩猟民のもとでは単純な死体の遺棄ないし風葬が,また未開農耕民のあいだでは土葬が卓越していると言える程度である。より論理的に種々の葬法を見た場合,これらを死体の処理において死体の破壊をはかるものとその保存をはかるものとに分けることができる。大多数の社会においては死体はなんらかの方法で破壊される。火葬と土葬は一見大きく異なっているように見えながら,死体破壊を自然にまかせるか人為的に促進するかの違いがあるだけだとも言えるのである。これに対してミイラの作成は典型的な死体保存の方法であり,現代日本における火葬後の遺骨の安置は破壊と保存が相半ばしている例と考えることができよう。これとの関連で興味深いのは,しばしば洗骨を伴って行われるいわゆる複葬の慣習である。これは,死体は一時的に土葬・風葬などの処理を受け,その後肉体軟部の腐敗の完成を待ってあらためて骨部を保存するやり方である。複葬は死体の処理が時間的にながくかかることによって単純葬と区別されるが,その内実は死体の破壊と保存とを一連の儀礼的処理過程のなかで組み合わせることにあると言ってよい(再葬墓)。

死体の処理から進んで,葬制全体の意味要素を分析するときに直面するのは,死と死者にかかわる儀礼としてすべての葬制が含みもつ二価背反性である。葬制においてはいとうべきものとしての死とともに情緒的愛着の対象としての死者が儀礼行為の目的にある。したがって,そこには死に対する忌避の要素,死の穢れが拡散することを防ぐという要素が見られると同時に,それと相反するようにして親しき死者との別離・分離の悲哀,あるいは場合によっては死者との再会の可能性を強調的に表現するという要素が見られることになる。葬制が伴う演技の一部分として多くの社会に見られる儀礼的涕泣(しばしば雇われた泣き女による)はこうした悲哀の典型的な表現であり,また日本の盆行事のように死者をこの世に一時的に呼び戻す儀礼も死者に対する愛着という同様の心理的基盤に立つものである。一般的に言って死の穢れという観念は死体の処理段階で最も顕著に現れ,葬制の後半部では死者が祖先として生者とのつながりを維持するために必要とされる儀礼的措置が主要なものとなる傾向があるが,この葬制の二面性の現れ方は個々の文化によって相当異なっていることに注意しなければならない。

葬制の構造

葬制は通過儀礼の一つとして特有の時間的な構造をもっている。この構造を最も鮮明に表しているのは上述した複葬の例である。フランスの社会学者エルツHertz(1882-1915)は,ボルネオの原住民ダヤク諸族の複葬の分析において,これが死者の肉体と霊魂および生者という三者のそれぞれが安定から不安定へ,そしてそこから再びある種の安定へと移行するという段階的な構造をもっていることを明らかにした。彼によれば,これらの社会において死は瞬間的なできごとではなく,一連の儀礼を通してはじめて完成される持続的な過程なのである。死者の肉体は洗骨をうけるまで,一時的に地上に安置されるが,その間,死者の霊魂は祖先の住む他界に入ることができずにこの世にとどまり,しかも生者にとって危険な存在であると考えられている。同様にこの期間は生者が喪の禁忌を守らなければならない期間でもある。この中間期はしばしば盛大な祭宴を伴う洗骨の儀礼によって終わる。死体が清められて骨部のみが保存されるとともに,死者の霊魂は祖先の世界に入って安住の地を見いだし,一方,生者は服喪を終えて日常生活に復帰することになる。ここに見られる構造は,この種の葬制が生と死の分離の強調だけで終わることなく,中間的移行期をへた後に,死者と祖先,服喪者と日常性といった統合の過程が続くことを示している。複葬以外の葬制においては,生者の状態と死者の状態とのあいだにこれほど時間的な整合関係は見られないが,それでも死者の霊魂が死後しばらくのあいだこの世に執着を残すという観念は一般的であり,また生者(遺族)が日常の社会生活に戻るために相当の期間を必要とし,この復帰にあたって死者と関係するなにがしかの儀礼(たとえば墓参・供物)が行われるのも常である。総じて個々の死者についての儀礼はこの統合の段階をもって終わるが,社会によってはさらに長期間死者への儀礼的義務を果たす場合もある。ここにおいて葬制は祖先崇拝に連続する。

葬制と社会

葬制は社会的な制度である。葬制のなかで催されるさまざまの儀礼は多くの社会で人々に社交の機会を提供し,そこにおいて死者亡きあとの社会関係の組み換えがはかられる。したがって死者が生前占めていた社会的地位によって葬儀のもつ社会的意義は当然異なったものになる。葬儀の規模が違ってくるばかりではなく,葬法の仕方そのものが死者の地位によって異なることもけっしてまれではない。たとえば複葬の場合でも,首長ないし高位者のみがこれを受け,他の者はより単純な埋葬にとどめるという社会も多く見られる。このほか,社会階層が存在しない社会でも,タイに住むカレン族の一部に見られるように若者が土葬を,年寄りが火葬を受けるといった年齢的な地位の区別がなされることもある。インドネシアの山地民のあいだではしばしば幼児の死体のみが樹上につるされるが,これは社会に定着する前の子どもに対する軽便な葬法でもあり,またこうした幼児の霊魂はそれが由来した超自然界からいまだ隔たっていないという観念に対応するものでもある。これとは逆に正規の葬制を受けることが,死者が祖先となって親族集団の系譜につらなる条件となっている社会もとくにアフリカを中心として多い。このような場合,正規の葬制を受けなかった死者は死霊として祖先とは区別され,生者に災厄をもたらす可能性があるものと恐れられる。一方,生前の社会的地位とは別に,人が死んだ際の死に方によって受ける葬法が異なるという事例も世界中に広く見られる。自殺者がヨーロッパのキリスト教社会において宗教的な取扱いを拒否されていたことは,自殺の禁止というキリスト教倫理の問題だけではなく,異常死の特殊な扱いというより普遍的な観点からも理解すべきであろう。タイの仏教社会において出産時に死んだ女性が通常の火葬でなく土葬にされるという慣習についても同様である。

日本の各地で見られる葬式組のように,葬儀の執行に際して地縁組織が大きな役割を果たすこともあれば,あるいは少なからぬ部族社会におけるように,葬儀でのさまざまな役割が死者との親族関係に応じてあらかじめ割り振られていることもあるが,いずれにせよ伝統社会にあっては,個人の死は葬制という社会制度に包まれ,集団的に共有されたものとしてあった。現代社会においても葬制の社会性に関しては基本的に変りはないが,その執行は葬儀産業とも言うべきものの勃興のなかで大きく商業化されていることに注目したい。

→死 →他界

執筆者:内堀 基光

中国

葬礼

中国は,礼の国と言われるほどに各種の儀礼が発達しているが,その中でも死者に対する葬礼は細微な点に及んで複雑である。それは,危篤が確認されたときから始まり,儒家の経典である《儀礼(ぎらい)》《礼記(らいき)》《周礼(しゆらい)》の三礼(さんらい)に基づいて進められる。賓客の来訪に備えて家を清掃し,病人を北牖(まど)の下に頭を東にして寝かせる。そして病人の口と鼻に綿をつけ,その動きにより死期を知る。死が決まれば哀哭し,〈復〉という招魂が行われる。これは,魂(こん)は天上に昇るという信仰から,正寝の屋根に上がり北に向かって大声で死者の名を呼ぶものである。哀哭も復も死者の復活を意図している。死者を沐浴させ,つめを切り,寿衣(死装束)を着せ食物を供えると,次に親戚,友人などに死が通告され,彼らは弔問の際に紙の貨幣である紙銭を喪家に贈る。この紙銭は炉で燃やされ,冥界での通貨となると考えられている。次に〈銘〉という旗のようなものを作って死者の姓名官位を記す。庭には,遺牌を作る前に神を依らせるものである〈重(ちよう)〉が立ててあるが,その上に銘を載せる。亡くなった翌日,死体を整え衣衾を加える〈小斂(しようれん)〉という礼を行い,小斂の翌日には,部屋の場所をかえて同じようなことをする〈大斂〉を行い,その後,納棺し殯宮に安置する〈殯(ひん)〉が行われる。小斂から殯までの期間は,死者との関係によって定められた厳しい服装規定に従い,またたびたび悲しみを表す舞踏が行われる。服喪者は4日目に初めて粥をすすり,喪服に着替えお供えをして,哭も朝夕のみとなる。

次に葬るわけであるが,その時期は,礼の規定によれば,天子は死後7ヵ月目,諸侯は5ヵ月目,士大夫は3ヵ月目となっている。一般的には,貧富,地位の差によって数日目から1,2ヵ月目に葬る。〈葬〉に先だち葬地,葬日の吉凶を占う。さらに〈既夕礼(きせきれい)〉といい,殯宮から祖廟に柩(ひつぎ)を移して挨拶をさせる。葬日には,重を先頭に柩車が壙にむかい,棺および明器(めいき)を埋める。家に帰れば,祖廟と殯宮で哭する。その後も,〈虞祭〉といって,殯宮で死者の精霊を迎えてその平安を祈る礼が行われる。そして,祖廟に合祭する〈祔祭〉がある。ここまでの礼は凶礼であるが,これ以後は吉礼となる。つまり死者の霊が悪霊から善霊神に変わったのである。服喪の期間がいちばん長いのは父母のための3年間であるが,その間,士大夫は公的な官職から退く。ただ国家に大事のあるときは,〈奪情〉といい,黒い麻布を首または胸につけて(墨絰(ぼくてつ))出仕した。3年喪の間には,13ヵ月の祭〈小祥〉,25ヵ月の祭〈大祥〉,27ヵ月の祭〈禫〉がある。

以上は,古代中国において行われたもので,ある一定の官位についた者に対する規定である。しかし近代に至るまで,場所や貧富の差による違いや変更はあるものの,大筋においてこの儀礼は踏襲されてきた。そして,先秦の時代,《韓非子》顕学篇に〈儒者破家而葬〉と批判されたように,多額の金を使う厚葬の風習が孝のしるしと考えられ,薄葬を遺言した例も多いがあまり効果はなかった。

葬法

死者をいかに葬るかは,つねに死生観,霊魂観と結びついている。中国においては死後も生前と同じ生活をすると考えられており,そのために肉体の完全な保存が眼目とされ,土葬が圧倒的な多数を占めてきたのである。《孟子》には,〈上世かつてその親を葬らざる者あり,親死すれば即ち挙げて之を壑(たに)に委す〉とあり,また《易》には,〈古の葬る者は厚く之に衣するに薪を以てし,之を中野に葬る〉とあり,歴史の曙においては,直接地に埋めていたことがわかる。やがて木造の棺が用いられるようになるが,礼の記述によれば天子は四重,諸侯は三重,大官は二重,士人は一重の棺となっており,死者の身分による規定があった。また貴人の棺はふたに漆が塗られたが,これらはいずれも,いかに肉体の保全に心を配ったかを示すものである。棺の外側には,さらにこれを納める槨(かく)が用意された。棺槨の材は,古代においては梓,杝(い),松,柏であった。これらの木々が強い生命力と防腐能力を持つと信じられていたからである。

仏教は1世紀にはすでに中国に入っていたと言われるが,仏教徒の習俗とされた火葬が中国の俗人の中に入ってくるのは,早くとも唐末五代の時代である。しかし,一度浸透しはじめるとまたたく間に広まった。土葬が,風水説ともからんで広大な土地と費用を要するため一般庶民には受け入れがたかったこと,また,そうした人々のために設けられた共同墓地も,人口の増加や土地開発とともに需要に耐えられなくなったことによる。こうした火葬の流行は,肉体と霊魂の一致によって死者が復活しうると信じる儒教の倫理に抵触し,宋代初期には社会問題ともなって,絶えず禁止令が出され,結局近代まで,中国においては火葬は根づかなかった。なお少数民族の葬法としてはチベット族の鳥葬,水葬,東北地方のオロチョン(鄂倫春)族の樹葬等が有名。

忌

仏教あるいは道教の儀礼が完成する六朝から隋・唐にかけ,死後7日目ごとに49日まで,および100日目,一周忌に供養することが始まった。また晋・宋時代には,命日(忌日)時としては命月(忌月)にも官吏は休暇をとるようになった。故人をしのび,交遊を断ち,音楽をやめて過ごしたという。

墓参り

《孟子》には,外出するごとに酒肉を飽食して帰ってくる夫をいぶかしんだ妻の話がのっている。妻が後をつけていくと,夫は墓地で供物の余りを失敬していた。この話がほんとうであるなら,かなり古い時代から墓に供物を供えて祭りを行ったことになるが,数多くの史料によれば,墓祭の風習は漢代になってからのもので,尸(かたしろ)を作って祭ったといわれている。六朝末期ごろから庶人の間に,おそらくは祖霊に豊作を祈る信仰に起源を持つ〈寒食〉や,清明の日に墓で祭りをし紙銭を焼く習俗が生まれた。この習俗は今日まで続いているようで,一族で祖先墓に参り,くずれた墓の土もりや清掃,あるいは植樹をし,帰宅後うちそろってごちそうの卓を囲むという。

墓制

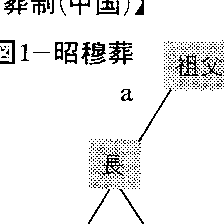

《周礼》春官・冢人(ちようじん)によれば,天子や諸侯のためには公的な墓地が用意されている。先王の墓を中央に置き,昭穆(しようぼく)の制(宗法)に従って天子の墓が配され,その左右に諸侯王,前方に卿大夫,後方に士の墓が置かれた。また,戦いに敗れた者は墓域に入れず,戦功のあった者は先王墓の前に置かれた。それぞれの墳丘の高さ,植樹の数は官位によって定められている。庶民の場合にも公共の墓地が設けられ,一族のものは代々その地に葬られた。その地の内での場所は昭穆,官位に従って決められた。以上は古代の書物の記述によるものであるが,実際にどのような墓制が行われたか,行われているのかについての研究は少なく,〈中国の墓制〉として論じることはむずかしい。華北地方に限られるが,解放前,数年を費やして日本人の手で行われた農村慣行調査による例を見ると,この地方には,古代の昭穆葬のほかにも〈一字葬〉〈排(骨)葬〉〈人字葬〉〈携子抱孫葬〉等の名で呼ばれる墓制がある。今,祖父に2子があり,長男に2子,次男に3子ある例で図式化すると次のようになる。昭穆葬--左昭右穆,すなわち2世代以下では長男が左で昭,次男が右で穆。3世代では,同世代全員の長幼を考える場合と家族ごとに考える場合があるが,年長者を中心として奇数の順位のものが左,偶数の順位のものは右に埋葬する(図1)。排葬(図2)。人字葬--〈人〉の字形をしているところから言う(図3)。携子抱孫葬--2世代以下の墓が,それぞれ長幼の順序に内側から外側に並べられ,父が子を携え孫を抱く形をとるため言う(図4)。一字葬--代々子どもが1人の場合,世代順に縦に並べて埋める。

これらの墓制は5代くらいまでは続くようである。また,妻は夫とともに合葬され,妾も合葬される。これらの墓制が順守されるのは,墓域が十分に確保されている富者の場合であり,貧者の場合は配列を考えずに空いている場所に次々と埋めていくのが普通である。仏教界では,宗派あるいは師弟の間で墓を集めることがままある。宗教的な意味あいを持った墓制の代表的なものの一つとして,隋・唐に流行した三階教の場合,信徒は指導者信行と同行することを願い,終南山の彼の墓のまわりに墓を置いた。

→服制

執筆者:西脇 常記

朝鮮

葬儀は儒式に従って行われ,死の直後の〈皋復(こうふく)〉(離れゆく霊魂を呼び戻す儀礼)に始まる。喪に服する人々の範囲は五服の制によって定められているが,その中心は子孫たちである。喪主は死者の長男がつとめるが,嫡長男のいない場合には承重孫子(長男の長男),次嫡子孫(次男),妾出子孫の順につとめる。女性が喪主になることはなく,また夫が妻の,父や兄が子や弟の喪主になることもない。葬儀は近親者か親しい友人が護喪となってとりしきる。出棺は死後3日,5日,7日目のいずれかに行う。埋葬とそれに伴う儀式までを含めて初喪という。初喪の後屋外に特別の霊座を設けて位牌と遺影を安置し,毎月1日と15日に供物を供えて朔望奠をする。1年目の命日を小祥,2年目の命日を大祥といい,いずれも親戚や弔問客が集まって大きな祭りをする。大祥が済んで葬儀は完全に終了する。これを三年喪という。棺を墓地に運ぶには喪輿を用い,相互扶助のための契の組織の人々がかつぐ例が多い。身分制の厳しかったころは両班(ヤンバン)の喪輿は下人たちがかついだ。当時は下人たちには喪輿の使用が許されず,チゲ(背負い籠)にのせて運んだという。未婚者の場合には葬儀を行わず,とくに子どもの場合には父母が夜中にそっと埋めてしまう。墓所は山所,陰宅とも呼び,山につくるのが普通であり,その位置や方角は風水説に従って地官(風水師)が決める。土葬をするので1人につき1基が通例だが,夫婦を一つの墓におさめることもある。墓は土まんじゅう状で,春と秋に定期的な手入れが行われる。以上のような儒式の葬儀と並んで,死者の霊をあの世へ送り祖先神に転換させるための巫俗式の死霊祭が行われることも多い。また南部の全羅道や慶尚道の島嶼部には,草墳をつくり,屍が骨だけになるのを待って埋葬する複葬の習俗もみられる。

→墓

執筆者:嶋 陸奥彦

日本

死者を葬ることは古くから行われていたが,原始・古代のことについては,〈墳墓〉の項を参照されたい。

文献史料にみえる古代の葬制については,まず《日本書紀》大化2年(646)条にみえる詔(いわゆる大化の薄葬令)がある。これは皇族から庶民にいたる身分に応じて,墓の規模,築墓のための使役人数などを制限し,殯(もがり)や誄(しのびごと)などの旧俗を禁じるものであった。また律令制のもとでは〈喪葬令〉があり,天皇以下官人身分以上の者の葬送・墓・服喪などについて規定されていた。また持統天皇のとき陵戸が設置され,忌日の仏事の制度がはじめられた。そして,藤原仲麻呂の孝道奨励策を見,やがて十陵四墓制・氏々の墳墓の整備などが行われるようになった。また,祖先以来の墳墓の地への埋葬も見られるようになった。葬送儀礼の倹約はいわれても墳墓の築造・祭祀などはますます盛んになったのである。葬送儀礼の奢侈禁止の命はしばしば出された。これに対し,仏教上から墳墓築造と祭祀をまっこうから否定したのが嵯峨天皇を中心とする人々であった。その代表例が山陵に葬らず〈散骨〉にせよと遺詔した淳和天皇である。藤原吉野が古墳は宗廟であるといってこれに反対した。そして,嵯峨天皇の死後また藤原氏によって墳墓祭祀が進められた。末法が到来すると考えられた10世紀から11世紀になると〈墓寺〉が設置される。その代表例が藤原基経の設置以来,藤原氏の墳墓の地となった木幡に建立された浄妙寺である。一般庶民は葬式ののちは死体を遺棄する風習があった。平安京でも京外に墓地が設けられ,また全国的にも墓地の多くが河川敷,海浜,山中などの荒地にあった。葬り手のない遺体は放置されたままとなった。ただ,死は凶癘魂(きようれいこん)の活動により発生すると考えられたので鎮圧の儀式を行わなければならなかった。その鎮圧に失敗すれば疫癘の流行があり,また疫癘は神の祟りや御霊(ごりよう)によっても発生すると考えられた。これらのことも墓寺建立の風を進めさせたのである。この背景には奈良時代以来の墳墓を祭祀する僧侶の姿があった。10世紀に入ると阿弥陀聖(あみだひじり)の徒が遺棄された遺体に念仏を唱えてまわるようになった。さらに阿弥陀聖たちは放置された遺体や骨を集めて荼毘(だび)(火葬)に付したのであった。浄土教が流布するにともない阿弥陀聖の葬式への関与が深まり,浄土教の帰依者(きえしや)を荼毘に付し葬送も行うようになった。11世紀の初めころ,阿弥陀の引接(いんじよう)を信じて鳥部野(とりべの)で焼身自殺した尼僧があった。また,念仏者でもあった比叡山東塔の良明が深山に棚を構えその上に死体を置けと遺言したという記事が《左経記》にある。浄土教が隆盛になるに従い,死者は念仏者として葬式をされるようになる。そして,高野山の奥の院が弥勒下生の地と信じられた平安末期になると,人々は竹筒や木造の五輪塔に骨をこめて奥の院へ納骨するようになり,さらに室町時代になると石造五輪塔も持ちこむようになった。一方,土葬した上に阿弥陀堂を建立することも行われ,またこれに結縁せんとして火葬骨を持ちこむ者もあった。堂の中に阿弥陀如来の代りに五輪塔を建立する者も出た。五輪塔そのものの造立は作善の一つであったのできわめて一般的となった。一方,平安末期ころから宗派による葬法のことも起こり,鎌倉時代の新仏教もそれぞれの主張にもとづいた葬法を考案した。いずれもその宗派の行者としての葬法をとったのである。納骨もそれぞれの宗派の本山,あるいは檀那寺で行うようになった。また江戸時代には神葬祭もあらわれた。

→葬式 →墓

執筆者:田中 久夫

ヨーロッパ

葬制は墓制とともに死者を葬うそれぞれの仕方により各民族のもつ霊魂観や他界観をあらわしている。ヨーロッパのなかでも葬制の様式はさまざまであり,各民族の社会,生活,信仰を反映している。ここでは,古代のギリシア・ローマ,そしてゲルマンの葬制について述べるが,これらに共通すると思われるものは,死者の魂が生きつづけるという信仰である。これが儀礼を生み,死者に対する畏敬と恐怖心を呼び起こしている。

ギリシアで最古の葬制を示すのは紀元前1500年ごろのミュケナイと東ギリシアの墓である。死者は完全に衣服をつけて飾られ,貴族は豊かな黄金の飾りをもち,男たちは武器をもつ。男や子どものかなりの者は黄金のマスクをつけ日常使用した道具が添えられ,女たちは日用品のほか装身具をもっていた。土葬で,四角い穴を石板でおおった墓と,丸天井をもち通路をそなえた墓室の2様式がある。副葬品からは死者がなお生きつづけているという信仰と,墓室が住居の模倣であることが知れる。

ホメロスの時代になると文献で葬制の実態がわかるようになるが,本質的にはそう変化はない。埋葬は近親者の神聖な義務であり,敵でさえ葬らずにおくことは罪深いこととされた。異郷で倒れ死体を放置せざるをえない仲間に対しオデュッセウスは3度その名を呼び,自分についてくるようその魂に呼びかけている。死者の口と目を閉ざし,身をきよめ,香油を塗り,白装束をさせ,花輪で飾り,足を扉の方にむけて寝台にねかせ玄関の間におく。そのそばに香油の容器,戸口に潔めの水がおかれるが,この水は他の家から運ばれなければならない。死者のまわりに親戚友人が集まり,哀悼の声があげられる。男が歌い,女が沈黙するか,専門の歌い手を呼ぶこともあった。その後いちばん近い縁者が死者に手をふれる。悲しみの表現として自分のほおをひっかき,胸をたたき衣服を引きちぎる。髪を切って死者の上におく習慣もある。戦士の場合は戦車で3度そのまわりをまわった。墓地まで身内の者や運搬人,または故人をとくに尊敬する若者らが運ぶ。哀悼の歌が笛の伴奏で歌われたらしい。泣き女を雇うことも普通だった。死体を焼かずに埋葬するほうが古い習俗で,ホメロスのころに火葬が優勢になった。火葬の習慣はアジアから入ったらしい。死体を棺に入れて葬るのは一般的でなく,墓室の石の床の上においた。棺はオリエントの習俗とされる。火葬の例はホメロスによると巨大な火葬台の薪の上に寝台ごと死者を置き,羊や牛をいけにえにした。馬や犬,武具が副葬品として添えられた。焼けた骨は集めて容器に入れられ,その場につくられた墓塚に葬られる。死者の口に冥府の川を渡るため一オボロス銭をくわえさせる習俗はアリストファネス以後とされる。副葬品のなかで興味深いものはランプである。埋葬のしめくくりは葬儀の宴で,これが終わると家と住民は死者による汚れから身を潔める。3日目と9日目に墓でお供えをする。喪の長さはまちまちだが,アテナイでは30日目に供物をささげて終わった。

イタリア半島では火葬が実証できる最も古い習慣だった。だが紀元前8世紀には土葬も並行しておこる。ローマでは紀元前6世紀になると土葬のほうが優勢だった。帝政の時代には貧乏人や乳幼児を除くと火葬が普通になった。キリスト教の影響で火葬の風習が消え,紀元400年ころには土葬が一般化する。歴史時代のローマの葬制はギリシアのそれとよく似ており,エトルリア人を通してギリシアの影響が早くから入ったと考えられる。

文献で伝えられるゲルマン人の葬制には火葬,土葬,舟葬がある。火葬についてはスノッリ・ストゥルルソンの《ユングリンガ・サガ》によると火葬台の上に置かれた富は天上のバルハラ(戦死者の館)にもって行けること,名士には墓塚が築かれるべきこと,火葬の煙が高く上れば上るほど天での地位が高くなり,副葬品が多ければそれだけあの世でも豊かになると信じられていたことがわかる。火葬の風習は戦士の死後の名誉をなによりも重んずるバイキング時代に天上のバルハラ信仰と結びついたように思われる。土葬はアイスランドをはじめ西方諸島ではバイキング時代にもまだ残っていた。簡単なものは土手などに死体を埋め土や砂利をかけるだけだが,念の入ったものは石や木で墓室をつくり,副葬品もいっしょに納め,屋敷の近くや岬に葬った。〈冥府の靴〉というものをはかせたり,貨幣を一個もたせるという例もある。霧におおわれた暗い地下の寒冷の地にあるとされる冥府ヘルのイメージは土葬の風習から由来していることは明らかである。このヘルは後にキリスト教が入ってきてから〈地獄〉というイメージが強くなっただけで,本来は贖罪(しよくざい)や報復の場所と考えられたわけではない。英雄ベーオウルフやテオドリック大王の埋葬では騎士が馬で墓のまわりをまわり,英雄の事跡をうたったり,武器をうち合わせたりしたというが,ギリシアのそれとの共通点がみられる。

執筆者:谷口 幸男

キリスト教

純粋なキリスト教的葬制なるものがあるわけではなく,キリスト教世界でも時代・地域・教会によって多くの相違がある。例えば葬法にしても,旧約時代以来の伝統,および独自の復活思想(〈最後の審判〉における身体のよみがえり)から土葬が原則的だが,19世紀末以降,特に英米を中心に火葬が広まり現在ではむしろ優勢になりつつある。また葬儀,墓地の企業化も著しくなっている。ここではカトリック教会を例にとって素描を試みるが,ここでも死者の地位や身分,年齢などに応じて種々の違いがあることはいうまでもない。まず臨終に際して司祭による罪のゆるし,聖体拝領,塗油(病者の塗油)および祈りがあり,納棺式,通夜を経て出棺式,教会での入堂式,葬儀と続く。安息祈願ミサ(レクイエム),赦禱式,焚香,聖水の散布などが行われたのち埋葬となる。死後の3日,7日,9日,30日,1年目などにミサを含む追悼の祭式が行われる。なお,11月2日は死者の記念日(万霊祭)として知られ,死者の魂が煉獄からすみやかに出られるよう祈りが捧げられる。

執筆者:松宮 由洋

イスラム

イスラム社会の葬制は,所によりさまざまである。イスラム以前の古い葬礼の伝統が根強く残っている所も少なくない。しかしイスラムでは遺体をいかなる理由があろうとも火葬にしてはならない戒めがある。それは地獄に落ちた者に対して神のみが処罰できる方法だと考えるからである。土葬を守らねばならないので,葬儀全般は取り急いで行われる。遺体の安置に際して重要なことは,右脇腹を下にして顔をメッカの方向に向けて横たえることである。地上の墓標もこの方向に並ぶので,墓石はどれもみな同一方向に並んでいる。墓に壮大な廟やドームを営むことは元来は法度であるが,現実にはこの戒めは守られていないことが多い。イスラムの葬礼規定の多くはムハンマドのスンナ(慣行)に求められるが,それによると遺体は埋葬する前に近親者によって水とセッケンでていねいに洗われる。経帷子(きようかたびら)は3枚の白い無地の布で,生前にメッカのザムザムの泉の聖水を振りかけておいたものが最良とされている。故人の家から埋葬地に遺体が運ばれる途中で,棺はモスクに運び込まれて葬儀礼拝がささげられる。墓地までの葬列は徒歩でなければならない。葬列の進行中に泣き女が加わることがあるが,これはイスラムとは元来関係がなかった。通行人は死者に敬意を表して立ち止まるが,道端に座っている者は同じ理由で立ち上がる。またときには故人とはまったく関係のない人でも葬列に参加する。親族の男性や友人のうちから4人が1組で交代に棺を肩にかつぐ。葬列の進行速度は走るほどではないが,ややテンポが速い。弔問期間は3日間続き,喪服の色は黒で,妻の服喪期間は4ヵ月と10日である。近親者は遺体を埋葬して3日後に墓参する風習があるが,この際に飲食物が供されることはなく,コーランだけが読み上げられる。死亡日から数えて40日目を故人の追悼日として弔う風習があるが,これは東方のキリスト教徒も同じである。

→墓

執筆者:飯森 嘉助

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「葬制」の意味・わかりやすい解説

葬制

そうせい

人が死んだあと、その死体を処理する方法や、それに関連した儀礼、習慣、観念の総称。死は単なる個人のできごとではなく、社会の一員としての個人の死であるから、葬儀は社会的な制度であり、葬制は一つの社会が死者に対してとる行動全体ということができる。

一個人は一生の間に、出生、結婚などいくつもの関門を通るが、最後の関門が死である。これら関門の通過にあたって行われる儀礼は通過儀礼とよばれるが、葬儀もその一つである。通過儀礼を行うことによって、個人はいままで属していた状態や集団から離脱して、新しい状態や集団に入るが、葬儀によって、個人は生の状態から死の状態へ移り、生者の集団から死者の集団に入ったことが社会的に確認される。

[大林太良]

葬儀における二つの関心

一般的にいって、葬儀には二つの関心の対象がある。一つは死者自身であり、もう一つは生者、ことに遺族にである。葬儀が死者に対してもつ機能としては、身体からの霊魂の離脱を確実にし、他界に赴くのを助け、また死者が他界において幸福になるのを確保することである。これに対して、生者、ことに遺族のための機能としては、たとえば、社会的な再調整の機能がある。つまり、集団の成員の1人が死んでいなくなれば、それまでの人間関係の網の目の結節点が一つ欠けることになるし、また集団の均衡状態も崩れてしまう。まず葬儀を営み、あの人は死んだのだ、ということを集団的に確認することによって再調整の作業が始まる。また葬儀が生者に対してもつ機能には、別の側面もある。たとえば、親しい者が死んだとき、そこには深い悲しみがあるが、この悲しみを無制限に放置しておくことは、社会生活にとって好ましいことではない。どの民族、どの文化にも、喪に服する仕方や哀悼の表し方にはルールがある。この決まった形式を踏むことで、遺族など生者の情緒がある程度規制される。また葬儀の宴がもつ社会的機能も重要である。身内や近隣、友人などが集まり、この機会に共同で食事をすることによって、これらの人たちの間における連帯感が確認され、また強められるのである。そして伝統的な社会においては、このような葬宴は、富の再分配という機能ももっている。蓄積された食料を来客に御馳走(ごちそう)して消費することによって、特定の家族における富の集中がある程度阻止され、また、この消費によって、遺族と死者は社会における威信を保つことができるのである。これらは多くの社会でみられる葬儀の社会的機能であるが、そのほか、『魏志倭人伝』(ぎしわじんでん)にも「喪主哭泣(こくきゅう)し、他人就(つき)て歌舞飲酒す」とあるように、娯楽の機会でもある。また葬儀に参加することは、結局は生者に対して、いずれ自分も死ぬのだという、死への教育という機能ももっている。

一般的にいって、葬制は漂泊生活から定住生活に移行し、また社会が複雑になるにつれて盛んになる傾向がある。つまり、漂泊的な採集狩猟民と違って、農耕を行い定住的な村落生活を送るようになると、死体を葬った墓と村との間に安定した関係ができ、死体の処理の仕方も入念になる。また定住生活に基づく社会関係、組織の発達によって一個人の葬儀にかかわる人の範囲と数も拡大し、葬儀における役割分担も複雑になる。また、一般的にいって、葬儀は、死んだ人がどのような社会的地位を占めていたか、どのような社会的機能を果たしていたかによって規模が違う。一般に成人に対しては葬儀は盛んに行われるが、幼児や小児に対しては簡単なのが普通であり、また成人でも、王族や首長(しゅちょう)、リーダーに対しては大規模に行われても、普通の人には簡単に行うのが通例である。そして葬制は、古代王国において、しばしばその規模と記念碑性において頂点に達した。エジプトのピラミッド、日本の応神(おうじん)陵古墳(誉田山(こんだやま)古墳)や仁徳(にんとく)陵古墳(大山(だいせん)古墳)のような巨大古墳はその例である。

[大林太良]

葬儀の実例―シウアイ人とブニョロ王国

メラネシアのブーゲンビル島のシウアイ人はいも類栽培民で、世襲的な首長もないが、リーダーはいる。小児が死んだときは近親者だけで葬儀が営まれるが、地位の高いリーダーが死ぬと盛大な葬儀が催され、何百人も弔問客がくる。リーダーが死ぬ瞬間には、いちばん身近な親族が集まって大声で泣き、男だけのクラブハウスで太鼓をたたいて死を通知する。男たちは1時間ほど泣くと泣くのをやめて葬儀の実行計画を練るが、女の親族は泣き続ける。ここにも葬儀における役割の分担がみられる。それから息子の一人が未亡人と相談して、高価な貝殻貨幣(貝貨)を、彼の父方のおじや母方の甥(おい)やそのほかの親族に渡す。これは、葬儀のあとブタをもってきてくれるので、このときに前もって支払っておくのである。リーダーが死んだ日は、親族やそのほかの来客が1日中やってきて哀悼に加わり、翌日に火葬の薪(まき)を山と積む。日没から深夜にかけて他の村からの代表団が次々に到着し、儀礼的に盛んに泣く。そして日の出前に死体を灰にしなくてはならない。弔問客の大部分は日の出前に立ち去るが、未亡人と息子は燃え残りの骨を集めてかたづけ、葬儀の締めくくりとして手を清める。葬儀は終わっても喪はまだ続くが、1週間か2週間すると親族は普通の活動を再開し、いわば第一段階が終わる。さらに数週間たつと第二段階も終わるが、このとき、先に貝貨を受け取っていたすべての親族がブタをもってくる。遺族はそのブタを殺して、その肉を弔問客がきたすべての村に贈る。しかし未亡人の喪はまだ何か月も続く。

このようにいわゆる未開社会でもリーダーの葬儀となると、相当こみいっている。これがさらに王国のレベルになると、個人としての王は死んでも、王権は継続していくので、王権の継続性が葬儀における一つの重要な要因になる。たとえば、東アフリカのブニョロ王国では、王が死ぬと最初の数日間は王の死を秘密にしていた。次に1人の男が、王の館のなかの建物の一つの屋根に登り、屋根の上から牛乳の入った壺(つぼ)を地上に投げ「牛乳はこぼれた。王さまは行ってしまった」とどなった。男が地面に降りると、人々は、王が死んだなどと口にすべきではないことをいったということで、彼を殺した。王の死体はミイラに加工された。ミイラ製作は世界各地にあるが、ミイラにされるのは指導者の場合が多い。エジプト、旧ソ連、日本の平泉(ひらいずみ)の藤原三代もその例である。そしてブニョロ王国では、かつては、王が死ぬと息子たちは殺し合いをして、最終的に生き残った息子が王国を自分のものにした。すると息子は、父のミイラの所にきて、その顎(あご)の骨を取り去り、特定の選んだ場所に埋めなくてはならない。そこに1軒の家が建てられ、前王の所持していた神器も保存される。この聖域の番人は王族のなかから選ばれる。死体は別の所に埋め、その墓は忘れられてしまうが、顎の骨を埋めた所はあとまで記憶に残る。前の王の精髄たる顎は、前王の王権の証(あかし)の神器とともに聖域に保存されたのである。

この二つの例からも明らかなように、各社会はそれぞれの葬制をもっており、多種多様ではあるが、葬儀においては死者への哀悼ばかりでなく、生者間の関係が重要なことは、人類社会に共通しているのである。

[大林太良]

さまざまな葬法

ある社会がどのような葬法をとっているかについては、さまざまな要因が考えられる。一方では、死体から早く接触を絶ちたいという気持ちと、できるだけ長く接触を保とうとする気持ちという相反する感情がある。つまり、死体との接触を早く絶とうとする態度は、死体放棄とか死体の破壊(火葬もその一つである)という形をとり、反対に、できるだけ長く死体との接触を維持しようとする態度は、複葬(死体を1回で処理してしまわないで、何回にもわたって繰り返し処理する葬法)とか、遺骨保存という形をとって現れる。この中間にあるのが、埋葬とか台上葬、舟葬などのさまざまな死体処理方法である。また、遺族が身内の死者の遺体、ことにその一部を食べる族内食人の習俗や、屍汁(しじゅう)を飲んだりする習俗も、死体との接触を長く維持しようという態度の極端な表現であるといってよい。ここでは死者の肉体を生者がその体内に摂取する形をとっているのである。複葬は東南アジアからオセアニアにかけて広く分布しているが、中国南部からベトナム、沖縄、奄美(あまみ)にかけて広く行われている洗骨の風習も複葬の一種である。洗骨して最終的に死体を葬って初めて死者の霊魂は他界に到達し、あるいは先祖の一員ないし一部となるのである。

また他方では、死者の社会的地位とか、死ぬ前の良い悪いが葬法と関係している場合もある。たとえば、中国雲南省のタイ(傣)族では、かつては葬法は3種あり、一般民衆は土葬、仏僧と領主・貴族は火葬を行い、また瀾滄江(らんそうこう)沿いの一帯では水葬が行われていた。またどの村にも公共墓地があり、竜林と称していたが、成年に達して死んだ者と未成年で死んだ者とは墓地が違い、「良い死に方」つまり大往生を遂げた者の墓と、「悪い死に方」を遂げた者とでは、墓地が別であった。村の外で殺されたり、焼かれたり、溺(おぼ)れたりして「悪い死に方」をした者の死体は、自分の村、自分の家に帰ることはできず、また村内で「悪い死に方」をした者は、即日に葬ってしまわなくてはならなかった。「悪い死に方」の場合は、葬儀を催すことはできなかった。難産で死んだ女は、胎内から胎児を取り出して別々に埋葬した。さらに、貴族と僧侶(そうりょ)はそれぞれ専用の墓地をもっていた。

そのほか、他界観や宗教形態、教理なども、葬法を規定する重要な要因である。さらに葬制は歴史的に形成されたものであるから、歴史が重要なのは当然である。一つの民族、文化の内部において、中国雲南省のタイ族のように土葬と火葬というように複数の葬法が並存している例は珍しくないが、それには上記のさまざまな要因が複雑に関係しているからである。タイ族の場合、僧侶と領主・貴族が火葬、一般民衆が土葬というのは、上層部では火葬、下層では土葬という階層差を示している。また、土葬は土着の古くからの葬法であるのに対し、火葬は仏教と結び付いて入ってきた新しい外来の葬法であることを示している。日本の場合にもある程度似た事情がある。つまり日本においては先史時代から土葬が行われていたが、8世紀ごろから仏教を通じて、社会の上層から火葬が盛んになった。しかし、火葬はなかなか一般化せず、近年まで土葬地帯が広く残っていた。中世末の説経節『小栗(おぐり)判官』によれば、毒を盛られて殺された小栗判官主従11人のうち、小栗1人が名大将だからというので土葬され、あとの10人は火葬されたので、小栗1人だけが再生したという。つまり死骸(しがい)が残っていることが再生の条件なのであって、日本史家勝俣鎮夫(かつまたしずお)によれば、土葬が広く残っていたのは、このような民間の死骸観念があったからである。このようなはっきりした死骸観念はなくなってしまった今日でも、第二次世界大戦の戦場を訪れ、遺骨を納めるなどの行動の形をとって、古い伝統は続いている。

[大林太良]

死後の幸福

死後の生活は生前の生活の継続であるという考えは、おそらくかつては人類にとって一般的なものであった。だから中世の日本のように、死骸がなければ再生できないというような観念も出てくるのである。普通、生者の社会的地位は死後もそのまま続くと考えられている。ただ継続ではあっても生者の世界と死者の世界とはあべこべだという考えも広く分布している。カンボジアの焼畑耕作民ブルーは、死者は右利きでなくて左利きであるといい、カムチャツカ半島の漁労狩猟民イテリメンは、現世が夏ならばあの世は冬、現世が昼ならばあの世は夜だという。ところが、キリスト教や仏教のような高等宗教の普及に伴って、生前の行動の倫理的な善悪に応じて、死後裁判が行われたり、死後の幸・不幸が決定されるという新しい観念が広がった。つまり、生前富貴であった人も、行いが悪ければ地獄に落ち、生前卑賤(ひせん)だった者も、行いがよければ極楽に行くことができ、いわば生前と死後とに社会的地位の逆転も可能になったのであった。これは人類の宗教思想史上の大きな変革であった。また死後の幸・不幸を決定する要因の一つは死に方である。中国雲南省のタイ族では、悪い死に方をした者は、葬法も違っていた。これは世界的に広がる習慣であり、ことに農耕民に多い。そして、それと呼応して、良い死に方をした者だけが他界において幸福になり、悪い死に方をした者は他界に入れないか、他界に入れても不幸な生活を送るという観念は、世界の農耕民の間に広く分布している。日本の産女(うぶめ)(産死した女の霊が化したという妖怪(ようかい))もその一例である。また、生前に特定のなすべきことをしていないと、死後、幸福にならないという考えもある。北海道のアイヌや沖縄においては、かつては女は手に(アイヌでは口の周りも)入れ墨する習慣があったが、これは、入れ墨して一人前の女になった者にだけ、他界の幸福が保証されるからであって、同様な入れ墨信仰は、東南アジア、中部インド、メラネシアにも広くみられた。さらに、遺族が葬儀をきちんと営むことや、定期的に死者や祖先の祭りを行うことが、死者や祖先の死後の幸・不幸を決定するという考えも農耕民の間に多くあり、これが祖先崇拝の重要な基盤の一つになっている。

宗教的な教養によって葬制や死生観が変化した例としてヨーロッパがある。西洋史家阿部謹也(きんや)によれば、カール大帝(在位768~814)も死んだとき大量の宝物を墓に埋めさせたように、他界での生活に必要な物資を墓に副葬する慣習があったが、11世紀ごろ大きな転機が訪れた。キリスト教会はこの慣習を禁止し、そのかわりに教会に宝物を寄進するように命じた。教会はこれを貧民に配り、それによって寄進者は天国において救われるというのであった。つまり、現世においては寄進に対してはお返しはないが、天国における救いがお返しであった。中世の人間にとって、死後の世界、死後の救いは大きな関心事であった。そこで王侯貴族や富裕な商人は教会を建て、自分の死後の救いのために祈ってもらい、かつて死後の世界に贈与した分の財産を現世の教会に寄進した。ところが16世紀のルターの宗教改革において、また新しい転換が訪れた。カトリック教会では六つの善行を積まないと彼岸(ひがん)で救われないとしていたが、ルターはこれを拒否し、善行ではなく信仰のみによって彼岸を得ると主張し、聖と俗との分離は大きく進んだ。教義は葬制や他界観に大きく影響するのである。

[大林太良]

『大林太良著『葬制の起源』(1977・角川書店)』▽『木村尚三郎編『東京大学教養講座10 生と死Ⅱ』(1984・東京大学出版会)』

百科事典マイペディア 「葬制」の意味・わかりやすい解説

葬制【そうせい】

→関連項目散骨|葬式|墳墓

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「葬制」の意味・わかりやすい解説

葬制

そうせい

funerary rites and customs

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の葬制の言及

【死】より

…あらゆる人類文化は,死についてのなんらかの対処法,あるいは死を一つの問題と見た場合,その解決法と呼べるようなものを提示している。死の起源についての神話的説明,死後の世界の信仰などは,この解決を観念と空想の領域で示そうとするものであり,人の死をきっかけとして行われる諸儀礼すなわち葬制の存在は,象徴的・演劇的表現の領域で人類がなそうとしてきた死の解決の試みを証明している。こうした問題の設定とその解決の試みを一般化して〈文化における死の受容〉ということもできるが,さらにその奥底には受容の見せかけをとった〈死の否認〉が隠されていると見ることもできよう。…

【薄葬】より

…埋葬施設や喪葬儀礼を簡素なものとすること。日本古代の葬制の流れについて考えてみると,薄葬思想が濃厚であったかと思われる時期がいくつかある。まず第1に,雄略朝から5世紀末の時期である。…

【喪】より

…そこには少なくとも生者が死者に対してもつ愛着と罪責の念,それと相反するように存在する恐れ,さらに死の穢(けがれ)とその隔離という要素が認められる。喪は広い意味での葬制の一部をなす。葬制の他の部分が死体の処理にせよ霊魂への供犠にせよ,死者という対象にむかって能動的になされる行為であるのに対して,喪の行為(服喪)は生者が,一方では死という事実を,そして他方では自分たちと死者との関係をみずからの生活のなかに象徴的に体現する行為だということができよう。…

【殯】より

…日本古代の葬制。人の死後,本格的に埋葬するまでの間,遺体をひつぎに納めて喪屋内に安置し,あるいは仮埋葬して,近親の者が諸儀礼を尽くして幽魂を慰める習俗。…

※「葬制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...