精選版 日本国語大辞典 「根茎」の意味・読み・例文・類語

こん‐けい【根茎】

普及版 字通 「根茎」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「根茎」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「根茎」の意味・わかりやすい解説

根茎

こんけい

rhizome

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「根茎」の意味・わかりやすい解説

根茎 (こんけい)

→地下茎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の根茎の言及

【茎】より

…シダ植物と顕花植物(両者を合わせて維管束植物という)の体の部分のうち,葉や芽をつける軸状構造の器官である。樹木の幹は主茎が二次肥厚したものでその顕著な例は屋久杉やセコイアの巨木にみられるが,一方シダ植物の根茎のように地中にあって目立たないものもある。先端に花をつける花茎も茎の一種である。…

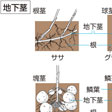

【地下茎】より

… 地下茎は地面からすぐ下にある場合が多いが,スギナやハスなどのようにかなり深く地中を横走することもあり,これらの場合通気腔が発達している。地下茎はその形状から,横にはうものを根茎rhizome,塊状,球状のものを塊茎tuber,球茎corm,鱗片葉がつくものを鱗茎bulbなどという。シダ類のワラビやウラジロの地下茎は地中を長くはい,枝分れし,典型的な根茎であるが,斜上したり短く直立する根茎もある。…

【匍匐茎】より

…ワラビ,シノブ,チドメグサ,オランダイチゴ,ユキノシタなどはその一例である。地中をはう匍匐茎は根茎rhizomeとも呼ばれる(ワラビなど)。匍匐茎はふつう分枝し,主茎と側枝がともに伸びるが,チドメグサのように茎端は花に終わり,かわりに腋芽(えきが)がのびる場合もある。…

※「根茎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

に陰陽配合

に陰陽配合 り。子母兄弟、根

り。子母兄弟、根

實なり。

實なり。