精選版 日本国語大辞典 「アッバース朝」の意味・読み・例文・類語

アッバース‐ちょう‥テウ【アッバース朝】

改訂新版 世界大百科事典 「アッバース朝」の意味・わかりやすい解説

アッバース朝 (アッバースちょう)

`Abbās

イラクを中心に,西はマグリブから東はマー・ワラー・アンナフル(トランスオキシアナ)までを支配した,アラブの初期イスラム王朝。750-1258年。首都はバグダード。ただし,アッバース家のカリフが宗教上・政治上いずれにおいても最高の指導者・権力者として統治しえたのは,せいぜいブワイフ朝がバグダードを攻略する946年までで,その後はごく短期間を除いて政治上の実権を失い,宗教上の権威のみを保持したにすぎない。したがってアッバース朝の性格も,10世紀半ばを境にして大きく変わっており,実質的な国家としてのアッバース朝を取り上げる場合には,同朝の前半期の約200年間が問題にされる。

成立

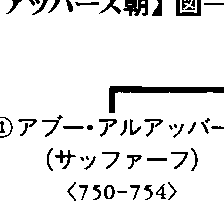

アッバース朝の成立をもたらしたものは〈アッバース朝革命〉と呼ばれている大規模な組織運動であった。ウマイヤ朝(661-750)時代,幾度かの内乱や反乱が起こったが,そうしたウマイヤ家の支配に反抗する者たちの間から,イスラム教団国家の最高責任者として,イスラム法を施行できる唯一の資格ある者は,預言者ムハンマドの家族,すなわち〈ムハンマド家〉出身者でなければならず,その点ウマイヤ家は資格なしとする思想がしだいに広がった。ムハンマドの叔父アッバースの子孫であるアッバース家は,この思想を利用してウマイヤ朝打倒の地下運動を起こし,最高指導者が誰であるか名前を伏せたまま秘密の宣伝者(ダーイー)を各地に派遣した。この革命運動は,とりわけイランのホラーサーン地方で成功を収め,747年,宣伝者のアブー・ムスリムが在地のアラブ人や改宗イラン人を率いてメルブ(マルウ)近郊で武装蜂起し,やがて彼の派遣した軍隊はイラクに攻め込んで,749年にはアッバース家の当主サッファーフ(アブー・アルアッバース)がクーファでカリフたることを宣言,翌年にはエジプトに逃走したウマイヤ朝最後のカリフ,マルワーン2世が殺され,アッバース朝が正式に成立した。しかし,ムハンマド家というのは範囲が広く,ハーシム家と同一視され,法的にはアッバース家がカリフ位に就くべき積極的な理由もなかったことから,同じく一員に属し,しかもムハンマドにはより近いとするアリー家,すなわちシーア派の不満を残し,以後たび重なるシーア派の反乱の遠因となった。

国家の構造と政治

アッバース朝はウマイヤ朝と違って,イスラムの原理がその国家と社会に確立した時代で,ウマイヤ朝が〈アラブ帝国〉と呼ばれるのに対し,〈イスラム帝国〉と呼ばれる。ウマイヤ朝では,カリフはアラブ諸部族の長の同意のもとに統治する最高議長,いわば単に国家の首長にすぎなかったが,アッバース朝では革命運動の理念,つまりムハンマドの血統を継ぐ者こそイスラム世界の最高の主権者であるとする考え方の延長として,その権威を神から授かったものとする神権的独裁君主となった。このようなカリフの専制体制を維持するため,実質面では王朝の軍団と官僚群の養成,精神面ではスンナ派の神学者や法学者の擁護が行われた。しかもウマイヤ朝体制下では,少数のアラブ支配階級による異民族統治というその性格上,非アラブ人はイスラムに改宗しても,改宗介添者たるアラブ人のマワラー(マワーリー)という低い身分に置かれて,アラブ人と同等の権利を得ることはできず,不満分子の地位に甘んじなければならなかったが,アッバース朝下では,年金の受給や免税といったアラブの特権的地位は失われ,代りに多くの非アラブ人改宗者が国家の枢要な地位に登用された。また同時に官僚や商人,地主らと並んで,神学者や法学者などイスラムの学者,宗教指導者(ウラマー)が支配階級の座についた。これらはいずれもイスラムの原理が重視されたことにもとづいている。

このアッバース朝体制を事実上樹立したのは,第2代カリフ,マンスール(在位754-775)で,彼はササン朝の旧都クテシフォンに近いティグリス川西岸に新都バグダードを建設し,イスラムのもつ統一性の原理に従って,中央集権的統一体制の確立に努めた。第5代のハールーン・アッラシード(在位786-809)の治世はこの王朝の全盛期であったが,その子アミーン(在位809-813)とマームーン(在位813-833)との間でカリフ位をめぐる内乱が起こると,バーバクの乱をはじめとして各地の政情不安が顕在化し,さらに第8代のムータシム(在位833-842)が王朝の軍団にトルコ奴隷兵を採用した結果,彼ら軍閥によるカリフの傀儡(かいらい)化を招くと,辺境諸州の半独立化,イラクにおける黒人農業奴隷のザンジュの乱やカルマト派教徒の反乱が相次ぎ,やがて来るイスラム世界の軍事支配体制化の契機をつくった。また,836-892年には,一時,王宮もバグダード近郊のサーマッラーに移された。ただ第15代のムータミド(在位870-892)の弟ムワッファクMuwaffaq(?-891)が精力的に治安回復に努めた結果,イスラム帝国は経済的文化的発展の時代を迎え,政治的には官僚層が再び実権を握った。しかし,宮廷の奢侈や官僚機構の膨張,軍事費の増大,歳入額の減少から,国家財政は慢性的赤字となり,10世紀半ば近くなるとまったく破綻してしまい,下級軍人の俸給の支払も滞りがちとなった。このような状態に不満をもつ軍人階級が936年に政権を掌握し,カリフは政治的実権をほとんど失ったが,さらに946年にはイラン系のブワイフ朝(932-1062)がバグダードを占領し,アッバース朝国家は崩壊した。ブワイフ朝はシーア派に属していたが,アッバース家のカリフ位を廃絶することなく,むしろ表面的にはこれに忠誠を誓うことによって,スンナ派に対し自己の権威を認めさせようとした。ここに行政や軍事を担当する軍事政権と宗教や法の施行,教育などを担当するカリフ当局との並存が始まり,社会的には軍人が直接土地を支配する軍事イクター制の時代に入った。

ブワイフ朝のあと政治権力を掌握したのはセルジューク朝(1038-1194)であるが,それが13世紀初めに分裂してイラクに権力の空白状態が生じると,政教両権を兼備したカリフ体制を復活させようとするナーシル(在位1180-1225)のようなカリフも現れたが,1258年,バグダードはチンギス・ハーンの孫フレグの率いるモンゴル軍に蹂躙され,600年以上続いたカリフ制はここに完全に崩壊した。アッバース家の末裔は,のちマムルーク朝スルタンによってカイロに迎えられ,カリフとして擁立されるが,もはやこれは名目上のものにすぎなかった。

社会,経済

アッバース朝は行政機構がきわめて発達した時代で,その主たる原因は,いかに多くの租税を農民から合法的かつきめ細かく徴収するかという国家目的があったからである。アッバース朝創設当初,カリフを補佐する者としてのワジールが任命されたが,マンスール以来の中央集権化によりカリフに権力が集中して政務も増えると,ワジールはカリフの代理としての宰相職を果たすことになり,やがては全行政機関の統括者になった。そしてときには各州の総督や税務長官,裁判官(カーディー)の任命権を掌握し,国政の全般を指揮して,イスラム帝国における文官支配を貫徹させた。中央集権化はまた,中央政府の業務の増大,その分業化を促進し,税務庁,軍務庁,支出庁,文書庁,駅逓庁,カリフ領庁,官房庁,最高監査庁や監査系諸官庁など,ディーワーンと呼ばれる諸官庁が設けられ,大きな官庁はさらに部課に分かれていた。これらの官庁は,たとえば税務庁が地域別にサワード庁,東部庁,西部庁に3分割されることもあるなど,その統廃合は臨機応変であり,また監査庁と駅逓庁の長官はカリフがかならず任命して,ワジールの独裁化を防いだ。

地方政治では軍事権と財政権とは分離して,総督アミールと税務長官のアーミルとが,カリフまたはワジールによって任命され,司法を担当するカーディーはカリフによって任命された。また中央政府と地方政府との間の文書の伝達は駅逓制度(駅伝制=バリード)によって行われ,それは同時に地方官を監視し,地方行政の実情を中央政府に通報する情報網の役割も果たした。税制ではウマイヤ朝末期に確立された,土地が税を支払うという法的擬制をイスラム法として合法化する一方,課税そのものは税務調査をもとに,現金納の土地測量制か,現物納の産額比率制で行われた。アッバース朝期の徴税の特徴は,従来の村落共同体の機能によらず,法と調査を根拠に,末端の徴税区においても税務官吏が直接農民から徴収したことで,農民は過酷な納税を強いられ,地方によっては抗租反乱を繰り返し,それはやがて徴税請負の制度を生むもとになった。しかし,全般的には経済的繁栄を享受した時代で,国家は灌漑事業と農業開発を積極的に行い,一方新たな支配階級となった官僚,地主,商人らも,この農業開発事業を投機の対象にし,各地で彼らや高級軍人の所有する私領地が増大した。そうした地主の大半は,都市に居住し,土地の経営そのものは代理人を派遣して当たらせたから,ここに税務行政の点からばかりでなく,土地所有の面からも都市による農村支配が見られた。またこの時代は手工業,とりわけ繊維産業が発達したときで,衣服用の織物や室内装飾用のじゅうたんや段通が各地で生産され,製品は世界各地に輸出された。一方,バグダードを中心に,世界各地から多種多様な産物が輸入され,東西通商は隆盛をきわめた。この時代は,非アラブ原住民のイスラム化がいっそう進行したときで,異民族間であっても,イスラム教徒としての同胞意識が生まれ,イベリア半島から中央アジアまで,たとえ政治的には不統一であっても,イスラム世界内部の交流は支障なく行われた。

文化

ウマイヤ朝時代にはまだ部分的な発達しかみられなかった文化は,この時代になると,イスラムとアラビア語を基調にして,インド,イラン,シリア,とりわけヘレニズムの諸要素を摂取,融合し,多彩なイスラム文化となって開花した。めざましいのは学術関係で,コーラン研究や言語学,神学,法学,歴史学,地理学などのいわゆる〈アラビアの諸学〉と,哲学,数学,天文学,医学などの〈外来の諸学〉が発達した。前者で注目すべき点は,イスラム法(シャリーア)の体系化が進んだことで,その学説の違いから四法学派が生まれたが,最終的にはシャーフィイー派が,イスラム法の法源をコーラン,スンナ(ムハンマドの言行),イジュマー(合意),キヤース(類推)の四つに求める方法論を確立した。後者は主としてカリフ,マームーンによって建てられた〈バイト・アルヒクマ〉におけるギリシア語やシリア語文献の翻訳事業がもとになっており,各分野とも東西文化の交流に大きな貢献をした。この古代ギリシアの学術の導入により,イスラム思想界では合理主義的なムータジラ派が盛んになり,一時は彼らの学説が公認教義となったほどである。美術面では,宗教的な理由から絵画や彫刻は発達せず,そのためにかえってアラベスクといわれる装飾模様が発達したが,この時代にはその祖型ともいうべきものができあがった。

執筆者:森本 公誠

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アッバース朝」の意味・わかりやすい解説

アッバース朝

あっばーすちょう

750年から1258年まで続いた初期イスラムの王朝。ただ成立当初、西はマグリブ(マグレブ)から東はマーワラー・アンナフルまであった広大な版図は、しだいに縮小するとともに、アッバース‘Abbās家カリフが宗教と政治のいずれの面においても主権者として君臨できたのは946年までで、それ以降は政治上の実権を失い、宗教上の権威のみを保持したにすぎない。

[森本公誠]

成立

アッバース朝は「アッバース朝革命」とよばれている大規模な組織運動の結果もたらされた。ウマイヤ朝時代に何回かの反乱が起こったが、そうしたウマイヤ家カリフの支配に反抗する者たちの間から、イスラム教団国家の最高責任者の座につきうる唯一の資格者は、預言者の家族、つまり「ムハンマド(マホメット)家」出身者でなければならないという思想がしだいに広がってきた。ムハンマド家の一員であるアッバース家はこの思想を利用してウマイヤ朝打倒の地下運動を起こした。これはとりわけイランのホラサーンで成功を収め、747年、アッバース家の派遣した秘密宣伝者アブー・ムスリムのもとにマルウ(メルブ、現マリー)近郊で武装蜂起(ほうき)し、やがてイラクに攻め込んで、749年にはアッバース家当主のサッファーフが、クーファでカリフたることを宣言、翌年にはウマイヤ朝最後のカリフが殺され、アッバース朝が正式に成立した。もっともこのとき、ムハンマド家出身者ということであれば、ムハンマドの娘ファーティマを妻としたアリーの子孫のアリー家のほうがよりふさわしいなどの理由から、その党派であるシーア派の不満を残し、以後たび重なるシーア派反乱の遠因となった。

[森本公誠]

体制

ウマイヤ朝体制の本質は、少数の支配者アラブが、被征服民である異民族を統治するということにあって、非アラブ人は改宗してもアラブと同等の権利を得ることができなかった。しかしアッバース朝下では、アラブの特権的地位は失われ、かわりに多くの非アラブ人改宗者が国家の枢要な地位に登用され、同時に官僚、商人、地主らと並んで、神学者や法学者などイスラムの聖職者層が支配階級の座についた。こうしてアッバース朝は、その国家と社会にイスラム法の理念が実現されたため、厳密な意味での「イスラム帝国」だとされる。

このアッバース朝体制を事実上樹立したのは第2代カリフ、マンスールで、彼は新都バグダードを建設し、官僚機構、常備軍、駅逓網を手段に、イスラムのもつ統一性の原理に従って、中央集権的統一体制の確立に努めた。第5代カリフ、ハールーン・アッラシードの治世はこの王朝の全盛期であった。しかし、その子アミーンとマームーンによる内乱に加え、やはり子のムータシムが王朝の軍団にトルコ人奴隷兵を採用し、やがて軍閥化したトルコ人奴隷兵によってカリフの傀儡(かいらい)化がおこると、辺境諸州の半独立化、イラクにおける黒人農業奴隷ザンジュの乱やカルマト派の反乱が相次いだ。

[森本公誠]

衰亡

第15代カリフ、ムータミドの弟ムワッファクが精力的に治安回復に努めた結果、帝国は経済的、文化的発展の時代を迎えたが、宮廷の奢侈(しゃし)や官僚機構の膨張、軍事費の増大から、国家財政は慢性的赤字となり、10世紀なかば近くなるとまったく破綻(はたん)してしまった。これに不満をもつ軍人階級が936年に政権を掌握し、カリフは政治の実権をほとんど失い、946年初めにはイラン系の軍事政権ブワイフ朝がバグダードを占領し、アッバース朝国家は崩壊した。ブワイフ朝はシーア派に属していたが、アッバース家のカリフ位を廃絶しなかったので、ここに、行政と軍事を担当する軍事政権と、宗教や法の施行、教育などを担当するカリフ当局との並存が始まり、社会的には軍事イクター制の時代に入った。ブワイフ朝のあと政治権力を掌握したセルジューク朝が13世紀の初めに分裂して、イラクに権力の空白状態が生じると、第34代カリフ、ナーシルは政教両権を兼備したカリフ体制を復活させようと努めたが、それも1258年にバグダードが異教徒のモンゴル軍に蹂躙(じゅうりん)されるに及んで、カリフ制は完全に消滅した。

[森本公誠]

『森本公誠著「イスラム国家の展開」(『岩波講座 世界歴史 8 中世 2』1969・岩波書店・所収)』

百科事典マイペディア 「アッバース朝」の意味・わかりやすい解説

アッバース朝【アッバースちょう】

→関連項目アイユーブ朝|アラビア半島|イラク|サーマッラー|ジャーヒズ|ファーティマ朝|ブハラ・ハーン国|フラグ(旭烈兀)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「アッバース朝」の解説

アッバース朝(アッバースちょう)

‘Abbās

750~1258

アラブの建設したイスラーム王朝。首都はサーマッラー遷都時代(836~892年)を除きバグダード。全カリフが,ムハンマドの叔父アッバースの子孫であったところから,この名がある。第2代カリフのマンスールから第5代のハールーン・アッラシードに至る時代が黄金時代で,中央集権的な支配体制が確立していた。その後カリフの権力は急速に衰え,政治の実権はブワイフ朝,セルジューク朝の君主に握られ,ついにフレグの西征によって滅亡した。産業,経済およびイスラーム文化の最も発達したのは,9~11世紀のことであった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アッバース朝」の意味・わかりやすい解説

アッバース朝

アッバースちょう

Abbasids; `Abbās

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「アッバース朝」の解説

アッバース朝

アッバースちょう

‘Abbās

ウマイヤ朝を倒しイスラーム帝国を実現した王朝

イベリア半島に成立した後 (こう) ウマイヤ朝(西カリフ国)に対し,東カリフ国ともいう。アラブ民族至上主義をとるウマイヤ朝は内乱が絶えず,ついにムハンマドの伯父アッバースの子孫アブー=アルアッバースが,イラン人シーア派の反抗運動と合流してウマイヤ朝を打倒し,クーファに新政権を樹立した。第2代カリフ・マンスールのとき,バグダードを建設して遷都した。第5代ハールーン=アッラシードのとき最盛期を迎え,イスラーム文化の黄金時代を現出した。10世紀以後,イラン人・トルコ人が台頭して地方分権化の傾向が強まり,37代約5世紀間続いたのち,1258年フラグの率いるモンゴル軍に滅ぼされ,カリフの一族はエジプトに亡命した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のアッバース朝の言及

【イスラム美術】より

…世俗建築としては,カスル・アルハイル・アルガルビーQaṣr al‐Ḥayr al‐Gharbī(727ころ),ムシャッターMshattā(744)など,シリア砂漠に散在するウマイヤ朝のカリフたちの宮殿がある。アッバース朝(750‐1258)時代には,らせん状のユニークなミナレット(マルウィーヤ)をもつサーマッラーのムタワッキルの大モスク(847),カイラワーンの大モスク(ウクバのモスク,836改修・再建)などの大規模な多柱式モスクのほかに,新しい形式のモスクが,カイロで生まれた。すなわち,アズハル・モスクとマドラサ(970ころ),ハーキム・モスク(990‐1013ころ)などがそれで,キブラは,幅の広い,しかも天井が一段と高く造られたネーブ(身廊)やミフラーブ前方に設けられたドームによって強調され,さらにファサード(正面部)には幾何学文,アラビア文字が深く彫り込まれ,モスク外壁の四隅の張出しにミナレットが載せられたものもある。…

【ディーワーン】より

…ウマイヤ朝(661‐750)になると中央政府の業務も増え,租税徴収を担当する税務庁,カリフの文書を作成する文書庁,文書の封緘を行う印璽庁,戦士の登録と俸給の支給事務を担当する軍務庁,全国の駅逓を統括する駅逓庁などが設けられた。アッバース朝(750‐1258)ではウマイヤ朝末期以来の中央集権化がいっそう強められ,官僚機構が膨張し,分業化が進んで,ディーワーンの数も増加,それも状況に応じて臨機に改廃された。たとえば,税務庁は9世紀,全国に私領地(ダイア)が発展してくると私領地庁を分岐させたが,892年,首都がサーマッラーからバグダードに戻ると,これら税務諸官庁をディーワーン・アッダールdīwān al‐dārとして統合,次いで全国の税務行政区を三分して,イラク担当のサワード庁dīwān al‐Sawād,イラン担当の東部庁dīwān al‐mashriq,シリア・エジプト担当の西部庁dīwān al‐maghribを設置,別にカリフ私領地庁を設けて,きめ細かく税務行政が行えるようにし,またディーワーン・アッダールは宰相(ワジール)の官房庁として,各官庁間の調整にあたった。…

※「アッバース朝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...