共同通信ニュース用語解説 「日食」の解説

日食

太陽と地球の間を月が横切り、地球から太陽が欠けて見える現象。太陽が全て覆い隠される皆既日食、一部が欠ける部分日食がある。地球と月が離れている時に起きると、太陽の外縁部がリング状に残る金環日食になることも。場所によって、欠け具合や観察できる時間が異なる。太陽の熱や光は月に隠れていても非常に強く、肉眼ではなく専用の道具などで観察する必要がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「日食」の意味・読み・例文・類語

にっ‐しょく【日食・日蝕】

- 〘 名詞 〙

- ① ( ━する ) 月が太陽と地球の間に来て、地球から見ると太陽が月によって隠される現象。太陽の全部が隠される時を皆既食、一部が隠される時を部分食、太陽が月の周囲に環状にはみ出して見える時を金環食という。にっそく。

- [初出の実例]「日蝕無レ光、虧長如二月初生一、自レ午至レ未乃復」(出典:日本三代実録‐貞観一五年(873)七月朔日)

- [その他の文献]〔史記‐天官書〕

- ② 囲碁の黒石の異称。

- [初出の実例]「日蝕の生れ初段にだだをいひ」(出典:雑俳・柳多留拾遺(1801)巻一八)

日食の補助注記

「日食」は「日蝕」の書き換え。

にち‐じき【日食】

- 〘 名詞 〙 一日の食物。一日の食糧。

- [初出の実例]「彼の母と汝とに日食を当つべし。又栄好を葬る事我沙汰すべし」(出典:康頼宝物集(1179頃)下)

- 「日食すこしきにして、うゑ忍びがたきは」(出典:古今著聞集(1254)二)

改訂新版 世界大百科事典 「日食」の意味・わかりやすい解説

日食 (にっしょく)

solar eclipse

太陽が月によって隠される現象。このときは,太陽,月,地球が一直線上に並び,太陽による月の影が地上にできる。影には,光が直接到達しない本影と,一部の光が到達する半影とがある(図1)。本影内では,太陽が全部月に隠されて皆既日食となり,半影内では,太陽の一部が月に隠されて部分日食となる。また,太陽,月,地球が一直線に並んでも,月の見かけの大きさが太陽に比べて小さいと,月が太陽を隠しきれず,月のまわりから太陽本体(光球)がはみだす。この現象を金環食という。古い記録では中国の《書経》に前2128年の日食が記録され(近年,この日食は中国で不食だったとされる),バビロニアで出土した粘土板に前1063年の日食が刻まれている。日本では《日本書紀》にある推古天皇36年3月2日(628年4月10日)の日食が最古の記録である。

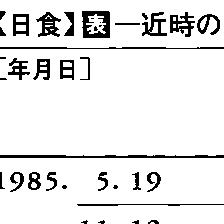

近時の日食

1985年から99年の15年間に,31回の日食現象が起こったが,このうち皆既日食は12回である。日本では,2009年7月22日に奄美大島や硫黄島で,2035年9月2日に能登半島から関東地方にかけて,2063年8月24日に東北地方の北部,北海道南端で皆既日食が起こる。(表)

日食時に見られる現象

部分日食では,太陽の一部が黒い月に隠される。地上における照度は,ほぼ隠されたぶんだけ暗くなる。金環食では,黒い月のまわりに明るい太陽の縁が見えているので,肉眼で直接見るのは危険である。部分日食も金環食も,コロナは見られない。

印象的なのは皆既日食である。まず太陽の西側に月が接する。これを第1接触という。その後,だんだんと月が太陽を隠し,太陽が三日月のような形になる。このころには,木の葉の隙間からもれる陽の光は,たくさんの三日月形の太陽像を地面に映しだす。皆既の約10分前には,空はにぶい鉛色になる。1~2分前には,あたりが静寂になり,気温も下がり肌寒くなる(図3)。空には明るい星が見え始め,地面には,影帯(シャドーバンド)と呼ぶ縞模様の流れが現れる。やがて太陽は月の谷間だけから光がもれて数珠のように見える。これをベイリーの数珠と呼ぶ。そして月の最後の谷間だけから太陽光がもれて,暗くなった空に1ヵ所だけ輝いて見える。これをダイヤモンドリングという。これも数秒で隠される。太陽光球が月によって完全に隠されることを第2接触という。第1接触から約1時間後のことである。このときには黒い月に接して紅色の彩層やプロミネンスが現れ,これらを包んで真珠色に輝くコロナが,太陽半径の数倍まで広がっているのが見える。第2接触から約10秒後には彩層も隠される。暗い空にあやしくコロナが輝く。明るい星も見える。やがて数分の皆既継続時間が経過すると,太陽の西側から彩層が現れ出し,第3接触となり,ダイヤモンドリングやベーリーの数珠が見え,地上に再び光が戻る。これから約1時間後に太陽の東縁における第4接触を最後に月は太陽から離れる。

観測法

コロナは美しい。肉眼で見るだけでもすばらしい景観である。双眼鏡や望遠鏡を使うと,コロナを構成している細かな筋状の構造を観察できる。筋の幅や並び方,太陽の赤道域や極域での筋構造の違い,プロミネンス近くの筋の模様などをスケッチするのもよい。ただし,太陽光球が現れているときに太陽を見ることは目にとって危険である。

写真観測では,対象物の焦点合せと露出時間の決定がたいせつである。皆既日食では,気温が5~6℃下がるので焦点位置がずれる。したがって皆既直前に焦点合せをしなければならない。コロナの輝度は,内部コロナではほぼ満月の輝度に等しく,外に向かって暗くなる。まず日食観測に使うものと同じ光学系,カメラ,フィルム,現像法によって,満月に対する適正露出時間を決める。この露出時間は内部コロナに対して適正な露光を与えることになる。図4で見るように,コロナの輝度は,距離が遠くなるに従って急激に弱くなる。例えば,距離が太陽半径の3倍離れたコロナは,彩層に接するものに比べ約1000分の1であるので,ここの場所の適正露出時間は,満月で決定したものの1000倍にもなる。したがってコロナ全体の姿は,いろいろの露出時間で撮らねばならない。しかし,コロナを一度の露出時間で撮ろうと思うときには,フィルム直前に,半径方向に濃度の変わるフィルターを置き,フィルム上で内部コロナも外部コロナもほぼ同じ照度にするようにすればよい。この方法で撮影されたコロナは,半径方向に延びるストリーマーがよく見える。ダイヤモンドリングやベーリーの数珠を撮るためには,光球を撮影する露出時間の約2倍をかける。したがって皆既日食時には,さまざまな露出時間で撮ることになる。

成因

観測者を中心として大きな球(天球)を考え,この天球上における太陽と月の運動を調べる(図5)。太陽は黄道上を1年かかって一周し,月は白道を1ヵ月で一周する。両者の視半径は約16′であるので交点近くで出会わないと日食は起こらない。地球の中心から見た太陽の視半径の平均は16′00″であるが,太陽と地球との距離は変化するのでこれよりも1.7%大きいことも小さいこともある。また月の視半径も平均15′33″であるが,±5%くらい変化する。したがってときによって両者の視半径は違うが,太陽が交点から18°31′以上離れているときにはけっして日食は起こらないが,15°21′以内であれば日食が起こる。交点の前後を考えるとこの2倍の30°42′内に太陽が存在すれば日食となるので,この区間内を太陽が通る時季を,食の季節という(図6)。太陽がこの区間を通過するのには約31日かかる。一方,新月から新月までの周期である1朔望月は29.5日なので,太陽がこの区間を通過しつつあるときには,月は1~2回太陽を追いこす。したがって食の季節には1~2回日食が起こる。2回の場合には,黄道と白道との交点から離れたところで太陽と月が出会うので,2回とも部分日食となる。皆既日食または金環食は,太陽が交点から9°55′以内の位置にいなければ起きない。この区間を太陽が通過するのに20日かかり,これは1朔望月より短いので,皆既日食または金環食は,食の季節に必ず起こるとは限らない。

黄道と白道との交点は,太陽や月の動く方向とは逆行し,18.6年で黄道上を一周する。太陽が交点を通過後,再び交点に戻る時間を1食年といい,346.62日であり,1太陽年より短い。食の季節は,1食年中に2回あるが,1太陽年の間では3回ある。1食年中に起こる日食の数は最低2回,最高3回,1太陽年中では,最高5回,最低2回である。

サロス周期

朔望月と食年とが整数比であれば,日食は周期的に繰り返されるが,厳密にはこのような関係はない。しかし223朔望月と19食年とはほぼ同じとなる。さらに月が近地点から再び近地点まで一周する時間を1近点月というが,239近点月も,上とほぼ同じとなる。これを1サロス周期といい,18年11日(この間に5回の閏年が入ると10日)と約8時間となる。1サロス周期後には,太陽と月との見かけの位置が元に戻るし,月の視半径もほぼ同じであるので,似たような日食となる。地球上では,8時間差に相当して,約120°西に移った位置で日食が起こる。3サロス周期後には,ほぼ同じ地域で前と同じような日食が見られる。

月の影

月は太陽に対して1時間に0.5°西から東に動くので,地球での影の速さは,時速3370kmに達する。地球も西から東に自転しているので,影の速さは緯度によって異なるが,赤道上では時速1700kmで東に進む。日の出は東から現れるが,日食の影は西から東に進む。

執筆者:日江井 栄二郎

神話

古代インドの神話によれば,日食と月食は,惑星の一つで流れ星の王とみなされている悪魔の星ラーフRāhuによって引き起こされる。なぜなら太古に,神々が海をかきまぜ苦心してつくり出した不死の飲料アムルタを,悪魔たちの手から取り戻し,それを初めて飲もうとして集まったときに,ラーフは巧みに変装して神々の1人になりすまし,その場に紛れこんでいた。ところが太陽と月が,目ざとく彼の正体を見破り,大神ビシュヌに教えたために,ラーフはアムルタを,ほんのひと口飲みかけたところで,ビシュヌの武器の円盤で首をはねられ,頭はうなり声をあげて空中に飛び上がり,胴体は地面に倒れて大地を震動させた。そしてこのときすでにアムルタを飲んで不死になっていたラーフの頭はそのまま星になり,太陽と月を追いかけてはのみこんで日食と月食を起こし,昔の恨みをはらし続けることになったのだという。

このラーフの話はインドシナの神話にもとり入れられているが,そこでは多くの場合,ラーフはもとは人間で,太陽と月はその兄たちだったとされている。タイの神話によれば,この3人が人間だったときに毎日僧侶たちに喜捨をしたが,長兄が大量の金,次兄は銀を施したのに,末弟は汚い器に入れた米しか与えなかった。そのため死後,長兄と次兄はそれぞれ太陽と月になり,神々の仲間入りをしたのに,末弟だけは生前の貪欲(どんよく)の罰として真っ黒な怪物にされてしまい,兄たちの幸福をねたんで彼らに戦争をしかけては,日食と月食を起こすようになったという。カンボジアの神話では,3人はもとはそろって信心深い王子で,毎日僧侶への施しを怠らなかったが,長兄がそのための米を金の鉢に入れ,次兄は銀の鉢に入れたのに,末弟のラーフはスズの鉢に入れた。そのため,3人が死後星にされたとき,ラーフは2人の兄がなった太陽と月のようには光らぬ大きな星にされた。彼は2人の兄たちに出会うとそのたびに彼らをのみこむが,すぐにまた吐き出すので,その間日食と月食が起こる。

これらのインドシナの神話については,日本神話の天の岩屋戸の話との類似が注意されている。なぜなら天の岩屋戸の神話も,太陽女神の天照(あまてらす)大神が一時的に姿を隠してしまい,世界が暗やみに陥ったことを物語っており,日食神話とも解釈できるが,この話でアマテラスが岩屋戸に閉じこもる原因となった乱暴を働いたとされている素戔嗚(すさのお)尊は,伊弉諾(いざなき)尊の左の目からアマテラス,右の目から月神の月読(つくよみ)尊が生まれたのに続いて,イザナキの鼻から出生したといわれており,太陽と月の弟である。つまり太陽と月に乱暴者の弟がいて,天に昇って日(月)食を起こすという筋が,日本とインドシナの神話に共通していると思われるわけである。

天の岩屋戸の神話は,また別の点では,中国の南西部に住む少数民族の神話ともよく似たところがある。ミヤオ族の神話によれば,太陽はもとは10個あったが,順番に出現するはずだったのに,あるとき同時に空に出て,世界を酷熱で苦しめて干ばつに陥れた。そこで国王が弓の名人に命じて9個の太陽を射落とさせたところ,最後に残った太陽は恐れて山の後ろに隠れてしまい,暗黒が長い間続いた。国王は今度は,声の大きな動物に太陽を呼び出すように命じた。ライオンと牛が失敗したあとで雄鶏が呼ぶと,その美しい声につられて太陽が東の山頂に顔をのぞかせ,世界がたちまち明るくなった。人々が拍手喝采して歓迎すると,太陽は,今後は夜の休息のあとで雄鶏が呼べば帰ってこようと約束し,そのしるしに赤い布でとさかをつくって雄鶏に与えた。プーラン族の神話によれば,太陽はもとは10人の姉妹で,月は9人の兄弟だった。ところが彼らがあるとき,全員がそろって空に出て,創造神グメイヤによってつくられたばかりの世界を照らし,地上の生物を全滅させようとしたので,怒ったグメイヤは太陽と月一つずつだけを残して,他はすべて矢で射落とした。すると月は恐怖で青ざめて熱を出さなくなり,太陽と月は世界の東の果てに逃げていって,夫婦になって岩屋の奥に隠れたまま,グメイヤの矢がこわくて外に出られず,泣きながら暮らしていた。そこへ動物たちがグメイヤに派遣されてやってきて,雄鶏がまず美しい声を聞かせ,太陽と月を安心させておいて,グメイヤはもう彼らを射ることはないし,それどころか彼の娘グメイサヘイマが毎日食物を与えて彼らの世話をするといって説得し,ようやく太陽と月に,また空に出ることを承知させた。このときから太陽と月は,グメイヤの命令に従って,昼と夜の空に別れて出るようになったという。

北欧神話によれば,太陽はたえずスケルという名のオオカミによって追いかけられ,月はハティというオオカミに追いかけられている。このオオカミたちがときどき追いついて,太陽や月をのみこみかけると日食や月食が起こる。そのときは人々は,あらん限りの物音と叫び声をあげてオオカミを驚かせ,のみこみかけた太陽や月を吐き出させねばならぬと信じられていた。このように太陽と月が怪物にのまれると日食と月食が起こるので,そのときは地上でやかましい音をたて,怪物に太陽や月を吐き出させねばならぬという信仰と習俗は,ほとんど世界中に流布している。南アメリカの原住民トゥピ族の信仰によれば,太陽と月を脅かしている怪物はジャガーであり,インドのアッサム地方のナガ族の信仰では,それはトラであり,アッサムのクキ族や,アフリカ北西岸沖のマデイラ諸島の原住民らによれば,それは犬であり,インドネシアの多くの地方では,それは蛇であると信じられていた。怪物を脅かす目的でエスキモーの人々は犬の耳を引っ張ってほえさせ,モーリタニアでは,空に向かって鉄砲が打たれ,他の多くの地域では太鼓や銅鑼(どら)が力いっぱい打ち鳴らされた。

→太陽

執筆者:吉田 敦彦

中国古代の日食儀礼

中国では日食はあらゆる生命力の源泉である太陽の変異の現象として,古代の人々にもっとも畏怖され,これを救うため種々の儀礼を生んだ。すでに殷の卜辞に日食に関する記事が多く見え,《詩経》小雅の〈十月之交〉に,当時の政治的混乱に対する天譴(てんけん)として歌われている。《左氏伝》昭公16年に,救日の儀礼として〈瞽(こ)(楽官)鼓を奏(う)ち,嗇夫(しよくふ)(幣をつかさどるもの)は馳(は)せ,庶人(その下役)は走る〉と見えるが,これらは太陽の力を回復するための儀礼であろう。漢の《白虎通》には鼓をうって牲を社に供え,朱い糸をめぐらしてたち騒いだが,《旧五代史》には武装した兵馬を出して喧噪(けんそう)したという。このような呪的儀礼の方法は世界に共通するもので,日本の天の岩屋戸における祭儀のしかたも,これと共通するものである。ただ中国にはこれを神話的実修の方法として伝えるものがないのは,陰陽思想(陰陽五行説)などによる自然解釈が,早くから行われていたからであろう。

執筆者:白川 静

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日食」の意味・わかりやすい解説

日食

にっしょく

solar eclipse

日食の原理

日食は、太陽が月によって隠される現象である。日蝕とも書く。太陽全部が隠される皆既食(皆既日食)、一部分が隠される部分食(部分日食)、太陽が黒い月の縁に沿ってリング状にはみ出す金環食(金環日食)がある。日食のときは、太陽―月―地球がほぼ一直線に並び、太陽による月の影が、地上に投影される。本影(太陽面からの光がまったく届かない影)が地上に達するとき、本影内では皆既食、半影(太陽面からの一部の光が届いている影)の地域では部分食、本影が地球に達しないときには金環食となる。

地球は太陽の周りを1年で1周しているが、その軌道面を黄道面という。一方、月は地球の周りを29.53日(朔望月(さくぼうげつ))で1周していて、その軌道面を白道面という。いま、地球を中心にして大きな天球を考えると、地球から見る太陽は黄道を動き、月は白道を動く。太陽は1年かけて黄道を1周し、月は29.53日かけて白道を1周する。

天球上で黄道と白道とは約5度8分傾いているが、その交点近くに太陽と月が来合わせたときに日食がおこる。太陽も月も、見かけの大きさ(視直径)は約0.5度であるので、交点から少し離れた位置にあっても太陽と月が重なり、日食となりうる。このいわば日食限界を通過するのに、太陽はほぼ31日かかる。月は29.53日で白道を1周するので、交点から遠い端で日食がおきると、ゆっくり動く太陽にふたたび追いついて日食がおきる。したがって、この日食限界では、1回または2回日食がおこることがあり、2回のときには、どちらも部分日食となる。皆既食や金環食は、太陽も月も交点近くに来合わしたときのみである。

地球は太陽から一定の距離にはなく、1月上旬にもっとも近づき(近日点)、7月上旬に(遠日点)もっとも遠ざかる。それにしたがって、太陽の見かけの大きさ(視直径)は、角度の31度28分から32度32分と変わる。月と地球との距離も一定ではなく、月の視直径は角度の29度23分から33度32分と変動する。したがって、月の視直径が太陽よりも大きいときや小さいときがある。大きければ、本影内では皆既食となり、半影の地域では部分食となるが、逆に小さいと、金環食や部分食となる。現在月は地球の潮汐作用の影響(角運動量保存)により、地球から1年に3.8センチメートルずつ遠ざかっている。遠い将来は月が小さくなり、皆既食が見られなくなる。

[日江井榮二郎]

予報

昔の人々は、夜空の星々や太陽・月、惑星などの運行を眺めて、その周期性から、天体の運行をつかさどる法則を求める努力し、暦がつくられた。暦法は、社会の活動を整え、農業・牧畜には欠かせないものである。中国の夏王朝のとき日食がおきたが、その予報をしなかった天文官が皇帝の怒りをかい、死罪になったと伝えられている。日食がおきる周期性を知り、その予報を行おうとする努力により、各時代における暦法が改良されていった。

紀元前500年ごろに、今日、サロス周期として知られている日食の周期性が発見された。これは、18年11日の日食の循環周期であるが、このような周期性を見つけるのには、数百年以上にわたる詳しい日食の記録が役だった。中国でも漢の時代には、135か月という食の周期を知るようになり、これにより日食を予報していた。

月は太陽の引力だけではなく、地球や他の惑星の引力の影響も受けるので、その運動理論は複雑である。しかし現在では、コンピュータにより日食時の接触時刻は0.1秒の精度で求められている。月縁には凹凸があるので、それの平均的な球面として計算しているが、実際には、月縁に見える深い谷では予想値から、1~2秒、遅れることがある。ダイヤモンド・リングはこのような谷で見られることになる。

現在の暦に採用されている月と地球の運動理論をもとにして紀元前2000年から紀元3000年の期間を考えると、その間に1万1898回の日食がおこり、その頻度は部分食35.3%、金環食33.2%、皆既食26.7%、金環―皆既食(同じ日食でも場所により金環食であり、別の地域では皆既食となる)4.8%であり、皆既食は平均1.6年に一度おこることになる。最長の皆既食の継続時間は、2186年7月16日の7分29秒となる。

[日江井榮二郎]

日食の観察と撮影方法

日食の観察には、濃いサングラス、双眼鏡、時計、カメラ、録音装置を用意する。必ず、サングラスやフィルターなどを使い、皆既中以外は、裸眼で見ないようにする。

第一接触(太陽の西側の縁と月とが最初に接する)後、徐々に太陽が月に隠されていく。木漏れ日を見ると、太陽の一部が欠けた部分食の像が見られる。第二接触(太陽の東側の縁と月とが接する)近くになると肌寒くなり、物の影がなくなってくる。

皆既(太陽が完全に隠される)になる10秒ほど直前にはシャドウ・バンドという淡い濃淡のある波が地上を走る。これは気象条件により見えたり、見えなかったりする。このときには、サングラスやフィルターを外してよい。鎌形(かまがた)に細くなった太陽の縁には、月の谷間から漏れる太陽光が、数珠(じゅず)のように連なって見える。これを「ベイリーの数珠」とよぶ。数珠と数珠との間には、紅色の彩層が見えだし、また、内部コロナが見えてくる。

明るい星も見えだす。空の暗さ、天頂から地平線までの色合いの変化、地平線全体の夕暮れのような異様な風景が特徴的である。そして完全に太陽が月に隠されたときのコロナは裸眼でも観察できる。双眼鏡を使えば、紅色の彩層、プロミネンスの形状、コロナ全体の姿やその筋構造を見ることができる。皆既が終わって、直後に月の本影が、マッハ数約3~4で東の方向に飛んで行く。そしてだんだんと明るくなり、地上に光が満ちてくる。

日食時のコロナ像を記録に残そうとするときには、(1)コロナを含めた全体の風景のようす、(2)部分食から皆既までの太陽像、(3)コロナ全体、(4)コロナの一部、を画像にするなどの方法がある。いずれの場合も露出時間をあらかじめ決めておき、撮影のプログラムをつくっておく。コロナの明るさ(輝度)は、ほぼ満月の明るさに等しいので、満月を撮影して露出時間を設定しておく。微細なコロナを撮ろうとするときには、大写しにしなければならないので、撮影レンズの焦点距離と視野の大きさは、あらかじめ決めておく。満月の撮影で決めた露出時間の値よりも、16分の1や4分の1倍だけ少なめに撮影し、さらに4倍や16倍の露出オーバーでも撮影し、あとでコンピュ―タ処理してコロナ画像を得る方法がよい。ベイリーの数珠を撮影するときには、濃度の濃いフィルター(減光フィルター4~5。太陽面の明るさが満月の明るさ程度になる濃度のフィルター)をレンズの前につけて撮影する必要がある。このときの露出時間は、やはり、同じ濃いフィルターをつけてあらかじめ太陽面の撮影をしておき、その適正露出の約2倍の露出時間で撮影をする。ただし、コロナ撮影のときには、濃いフィルターをはずすのを忘れないようにする。また、部分食のときに、濃いフィルターをつけないで太陽に向けるとCCDを焼いてしまうので注意すること。カメラを使って撮影するときには、三脚はできるだけ頑丈なものを使うことがたいせつである。

[日江井榮二郎]

日食の科学

化学元素のヘリウムは、1868年に、皆既食で初めて観測された元素であるため、ギリシア語のhelios(太陽)ということばから名づけられた。地上にもヘリウムが存在することがわかったのは、それよりも27年後だった。また、アインシュタインの相対論によると、太陽のような強い重力場では空間が歪(ゆが)み、太陽の縁近くをよぎる星は、1.75秒角だけ本来の位置から遠ざかって見えることになる。1918年5月9日の皆既食でイギリスのエディントンらがそれを検証した。現在も皆既食のたびに、彩層やコロナの物理的な状態や、コロナ加熱の未解決の問題をあきらかにするために観測が続けられている。

[日江井榮二郎]

古来の記録

日食現象は天変の一大事件であり、いずれの国でも記録されてきた。中国では、日食は、国の政治に対する天のいましめとして重要視されていた。『書経』に記述されている日食は、いまから約4000年前と推定されている。

またバビロンには紀元前1375年、ウガリット(地中海東岸、現在のシリア)における日食の記録がある。

紀元前585年5月28日、皆既食が小アジア(現在のトルコ)でおこった。このとき、リディアとメディス両王国が戦争をしていたが、突如として日中に暗くなったため、これは神の怒りと信じられて和議が成立したと記録にある。日本では、『日本書紀』に推古天皇36年3月2日(628年4月10日)の日食のことが記述されていて、同じ日食が唐の太宗の貞観2年3月戌申朔にも記録されている。

太陽、地球、月の運動理論から、過去にさかのぼって、いつ、どこで日食がおこったかがわかるはずであるが、古文書に残された日食の記録と照合しても一致しない。しかし、地球の自転速度が昔は今よりも速かったと考えれば、よく合致することがわかってきた。地球の自転速度は、紀元前700年では1年は現在よりも2万秒も速く、紀元1年では1万秒、紀元1000年では2000秒速かったと考えられ、しかも自転速度の遅れは一様ではなく、数百年でうねりがあるらしいことがわかった。

[日江井榮二郎]

百科事典マイペディア 「日食」の意味・わかりやすい解説

日食【にっしょく】

→関連項目食

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「日食」の解説

にっしょく

日食

eclipse of the sun

太陽─月─地球が一直線に並び,太陽の手前を月が通過することによって太陽の一部分が欠けたり,太陽全体を覆ってしまう現象。一部分だけが欠ける場合を部分日食,太陽全体を月が覆うときは皆既日食と呼ぶ。月の地球からの距離によっては太陽全体を覆うことができず,太陽の縁が月の縁のまわりにリングのように見えることがあり,金環日食と呼ぶ。皆既日食時には太陽のコロナが肉眼でも確認できる。地球上でも限られた場所でしか見られないため,観察の機会は月食よりも少ない。

執筆者:渡部 潤一

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日食」の意味・わかりやすい解説

日食

にっしょく

solar eclipse

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「日食」の読み・字形・画数・意味

【日食】につしよく

。

。字通「日」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の日食の言及

【太陽】より

…事実対流層の底は今まで考えられていたよりずっと深く,半径の7/10まで達していなければならないし,またそれより中の太陽の部分は表面よりも速く自転しているのではないかというような考えも出始めている。

[彩層]

皆既日食のとき,太陽が月に隠されていき,ダイヤモンドリングが消えた途端に,接触点に近い月の周囲に沿って紅に輝く薄い層が見える。これが彩層である。…

【中国天文学】より

…次の周代にはいると,中国の社会が大変動した春秋戦国時代(前8~前3世紀)になって,天文学も発達した。占星術が起こり,日食や惑星の運動に注目するようになった。惑星の中,とくに木星(〈歳星〉という)の位置によって国家の安危を占うことが行われ,そのために〈二十八宿〉や〈十二次〉によって天空を分割することが行われた。…

【月】より

…アメリカの月探査も,これ以後は73年1月電波天文衛星エクスプローラー49号機を月の周回軌道にのせたのみである。アポロ計画【上杉 邦憲】

【地球と月との関係】

[日食,月食]

月は地球に近い天体であるので,潮汐などを通して地球に大きな影響をあたえたが,月のために日食が見られ,月食という現象も人々に深い印象をあたえた。 地球と太陽との距離は地球と月との距離のほぼ400倍である一方,太陽の半径は月の半径のほぼ400倍である。…

【天文学】より

…時間の測定には主として水を利用した〈漏刻〉が使用されたが,それがいつの時代に始まるかはわかっていない。古い時代には日食や月食がよく注意されたが,これらは当時の支配者にとって凶兆と考えられたからである。前7世紀のころからは日食の日付を書いた記録があり,またすい星や流星にも注意するようになった。…

※「日食」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...