精選版 日本国語大辞典 「槍」の意味・読み・例文・類語

やり【槍・鎗・鑓】

- 〘 名詞 〙

- ① 武器の一つ。細長い剣を長柄の先端につけて前方へ突き出すもの。敵を突き刺すのに用いる。穂の形によって素槍・鎌槍・十文字槍、柄の形によって鉤(かぎ)槍・管槍、柄の長さにより手槍・長柄などの種類がある。また、その代用に竹槍・木槍などがある。

槍①

槍①- [初出の実例]「槍七十四柄」(出典:正倉院文書‐天平一〇年(738)但馬国正税帳)

- ② 槍をよく使う者。武勇のある者。やりつき。〔日葡辞書(1603‐04)〕

- ③ 陸上競技の槍投げに用いる用具。また、槍投げのこと。〔陸上競技法(1923)〕

- ④ 将棋で、香車(きょうしゃ)の俗称。

- [初出の実例]「五月五日けいはかへりのきんさうすやりにつかれてひしゃとこそしね」(出典:狂歌・新撰狂歌集(17C前)上)

- ⑤ 演芸の拙いのを罵倒すること。横槍を入れること。

- [初出の実例]「下手の諷に鎗多し」(出典:雑俳・漢俳沓付(1700))

- ⑥ 「やりがんな(槍鉋)」の略。

- [初出の実例]「あのうちへくも、やりもちたる物こはせて」(出典:讚岐典侍(1108頃)下)

- ⑦ 五月の節供に飾る①を模したおもちゃ。

- [初出の実例]「鎗引提た向ふからしゃうぶしゃうぶ」(出典:雑俳・柳多留‐二九(1800))

- ⑧ 「こめさし(米差)」の異称。

- [初出の実例]「千石も鎗も持ってる舂米屋」(出典:雑俳・柳多留‐五五(1811))

- ⑨ 陰茎の異称。

- [初出の実例]「鎗を上手に遣ふ明き蔵」(出典:雑俳・折句種(1791))

- ⑩ 香具師などの符丁で、「一」をいう。

- [初出の実例]「先づ商売に必要な一二三から始めるかナ。一ヤリ、二フリ、三カチ」(出典:わが新開地(1922)〈村島帰之〉六)

そうサウ【槍】

- 〘 名詞 〙 やり。〔杜甫‐重過何氏五首詩〕

改訂新版 世界大百科事典 「槍」の意味・わかりやすい解説

槍/鎗/鑓 (やり)

長い柄をもった尖頭器。柄をさし込む部分が袋状になっているものは矛(ほこ)とも呼ばれる。

先史・古代の槍

木製,竹製の槍は,古くから人類が武器として用いたにちがいない。しかしながら,骨とか石とかを先端につけた槍は,旧石器時代でもごく末期に,しかもまれにしかつくられなかったらしい。それも手軽な投槍の類で,銛(もり)などと同様な用途をもったものかと思われる。もしちがうとすれば,ソリュートレ期にみる大きな葉形尖頭器であろう。日本の先縄文,縄文,弥生各時代にもままあり,北海道を中心として北部に多いのは縄文時代の打製の石槍で,黒曜石でつくられ,幅広く扁平である。短い柄をつけた短剣であったか,長い柄の槍であったかは断定できない。同様なもので近畿の弥生時代を中心とする中央部に多いのはサヌカイト製で,細長く,鎬(しのぎ)がある。このうち打製のものは,槍とされたこともあったが,基部に樹皮を巻いたり鞘(さや)を伴うものがあり,短剣である。しかしニューギニアなどには,黒曜石を打ち欠いて長い柄をつけた石槍があり,かならずしも石にかぎらないが,槍と盾(たて)とが基本的な武器としてひろく使われているから,日本の先史時代のもので,短剣とも槍とも断定しがたいものも,いちおう石槍と解されている。

金属器が発明されると,初めは銅・青銅,ついで鉄の槍がだんだんつくられるようになり,オリエントの戦士などはだいたい槍を武器にしていたらしい。茎(なかご)式もあれば,袋穂式もある。前3千年紀にさかのぼる地中海その他の銅・青銅の槍は,ただ扁平な三角形で,まま柄にくくりつける紐の穴がある。中期ミノス文明の第3期には,左右からのばしてまいた穂袋ができた。

中国では,殷代から戦車に搭乗する兵士はみな矛を手にしていた。矛の先は青銅の袋穂矛頭がついている。扁平な矛身の中央に袋穂がついたもので,左右または一方に,往々小孔がついている。柄に緊縛するためとも,流蘇(ふさ)を垂らすためとも解される。矛身の扁平で,わりにひろいのが特色で,周代初めには,これに透飾のついたものがある。春秋戦国時代になると,矛身と稜とが一体になり,しだいに断面が菱形になり,細身で〈樋(ひ)〉のあるものがつくられる。長さ10cmから30cm以上のものもあり,まちまちであるが,ごく短いものは〈戟(げき)〉の頂上につける刺であった。長沙出土の戦国時代のものは青銅の鐓(石突(いしづき))を伴い,全長約1.5mである。その後ようやく鉄製品にかわるが,魏晋南北朝時代は〈矟(さく)〉と呼ばれ,馬上でさかんに使われた。

朝鮮,日本に伝わったのは戦国式の青銅矛で,これが弥生時代の銅矛になった。朝鮮から輸入されたものは細身で,長いものもあり短いものもあったが,日本では幅広になり,いわゆる中広型,広鋒型を生み,実用にならないばかりでなく,穂袋もつまって柄をつけられぬことになった。古墳時代の初期には短剣形の銅や鉄の槍が使われたこともあるが,多くは鉄矛で,鉄の鐓がある。正倉院には33口の鉄製矛があるが,4口が木の柄,他は竹の柄である。竹の柄は後世の打柄(うちえ)のように竹を割ってつくられ,銅線で蛭巻(ひるまき)あるいは網目巻にしている。全長は3.18~4.33mほど。

執筆者:水野 清一+町田 章

日本近世の鑓

〈やり〉の語は鎌倉時代末から使われだしたが,近世にはもっぱら茎式の〈やり〉をさし,袋穂式のものは区別して〈鉾(ほこ)〉とよばれた。〈やり〉には一般に〈槍〉〈鎗〉の字をあてるが,日本近世以後の茎式の〈やり〉には国字の〈鑓〉があてられる。鉾は柄の中央を握って,片手突きとするのに対し,鑓は柄の下部よりを両手で握って,柄をしごいて繰り出し,繰り込むのを特色とする。したがって柄は,鉾の糸巻や薙刀(なぎなた)の蛭巻のように手だまりを作らずに,すべりよく,なめらかに仕上げるのを特色とし,鎌倉時代の末から歩兵戦の発達につれて使用され,室町時代の末には上下にわたって広く普及し,江戸時代には武士の格式を示す標識となり,正式の外出には必ず鑓持(やりもち)に奉持させることになった。

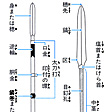

鑓の身

鑓は身と柄からなるが素鑓(すやり)といって,両刃でまっすぐな身を用いるのが普通で,その特に長いのを〈大身(おおみ)の鑓〉という。身の先端を〈穂先〉といい,柄の内部にさし込む部分を〈茎〉とし,刃と茎との境を〈けらくび〉または〈しおくび〉という。身の作りは片面に鎬を立てた三角を常とし,これに正三角と扁平な平三角がある。さらに両面に鎬を立てた菱形もあり,〈菊池鑓〉といって片刃にして短刀の茎を長くした形式もある。鎬を立てない面には樋をつけるのが普通で,ときには鎬の上にも梵字や利剣,俱利迦羅(くりから)竜,神仏号などを彫り込んでいる。素鑓の穂先を鋭角にせずに鈍角に仕上げたのを〈銀杏穂(ぎんなんぼ)〉といい,扁平にして幅広に曲線をもたせたのを〈笹穂(ささほ)〉と呼んでいる。なお相手の得物をからむために〈けらくび〉に近く横手を左右に設けたのを〈十文字鑓〉といい,特に横手を湾曲させたのを〈鎌鑓〉という。鎌鑓には両方の横手を穂先に向けて浅く湾曲させた〈月形〉,深くした〈山形〉,鳥の翼のように横手の両端を張らせた〈千鳥形〉,反対に横手を茎の方に向けた〈沢瀉(おもだか)〉,横手を片方だけにした〈片鎌〉などがある。また古代の手矛から進化した薙鎌(ないかま)の構造をとり入れた月鎌などの異形の身もあるが,これは刺突用ではなく,相手に打ち込み,引っかけて倒す利器として,鉾のなごりを示すので,鑓としては広く用いられなかった。

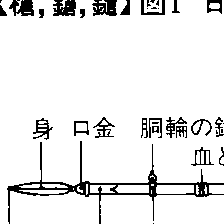

鑓の柄

柄は上端に逆輪(さかわ)を入れて口金(くちかね)でおさえ,下端に水返(みずかえし)をかけて石突をつける。逆輪の下には胴輪をはめるが,これには鐶(かん)をつけて鑓標(やりじるし)をかけることが多い。また身を十文字にすると刺突のじゃまになるので,素鑓のまま鉄製の鉤(かぎ)を胴輪の下につけて,柄を十文字にした形式も多く,これを〈鉤鑓〉と呼んでいる。江戸時代の柄は太刀打(たちうち)といって,茎のはいる部分を千段巻にしたり,青貝叩(あおがいたたき)に塗って,その下部を麻糸で鏑(かぶら)巻に巻いて血どめとしている。長さは6尺または9尺の〈手鑓(てやり)〉から一丈(約3m)ないし2間(1間は約1.8m),3間に及ぶ〈長柄(ながえ)〉があり,アカガシを材として,江戸時代以前には素地(きじ)の柄が多く,長柄には狂わぬように割竹をあわせて魚膠(にべ)で練りつけた打柄が用いられた。塗柄としては,黒漆塗や青貝叩があり,皆朱(かいしゆ)の柄は武辺者に限られた。

鑓の鞘

鞘も室町時代のころは簡単で,多くは黒漆塗であったが,しだいに長大になり,身の形式にかかわりなく,各種の形式につくって獣毛を植えて刈りそろえて〈摘毛(つみげ)〉といい,鳥の羽を植えて〈鳥毛(とりげ)〉と呼び,さらにテン,ヒョウ,トラなどの毛皮を袋として鞘を包み,上端を長く垂らして投鞘(なげざや)としたり,あるいはたたき塗などとして各自の家の標識とするに至った。そのため江戸時代の大名の持鑓はまったく儀仗化した飾り鑓で,行列用の長道具として家紋と同様,特定の形式を示すにすぎなくなった。

→槍術

執筆者:鈴木 敬三

未開社会の槍

未開民族の間では,槍は狩猟や戦闘のために,最も広く分布している単純な武器である。棒切れのような自然物が棍棒として用いられるようになり,やがて一方の端を尖らせて,突き刺す用途に使われるようになったのが槍であったろう。尖らせた先端は,さらに火であぶって頑丈なものにされ,やがて動物の骨や石製,さらには金属製の穂先がとりつけられるようになった。

狩猟採集民族の中で,槍は最も広く分布している武器であるにもかかわらず,これを陸上の野生動物を捕らえるためのおもな武器として使っているのは,半数以下にすぎない。接近することの困難な野生動物の捕獲のためには,わなを仕掛けたり,飛び道具としてはるかに優秀である弓矢を用いたりするほうが狩猟効率がよく,猟果も安定するからである。見通しのきかない森林中で,ピグミーがゾウやスイギュウのような大型獣を投槍で仕とめるような場合を除いて,ふつう,槍は捕らえたり近くまで追いつめたりした獲物にとどめをさすための,二次的な武器として使用される。比較的大型の陸上動物が狩猟されるにもかかわらず弓矢が知られていなかった地域,たとえばオーストラリアのほとんどの地域では投槍器(とうそうき)が発明され,推進力と正確度を補っている。

陸上の動物に対して用いられるものを槍と称しているが,水中の動物に対して用いられるものは簎(やす)と呼ばれる。先端にかえしがつけられ,いったん突き刺さると抜けないようになっている。これが分離し,結びつけた綱で回収するのが銛で,大型の水中動物に対して用いられるが,やはり槍の発達した形のものと考えられる。イグルリクなど,エスキモーの離頭式もりは技術的に最も複雑な形態をもっている。

牧畜民,農耕民も,最も一般的な武器として槍をもっているものが多い。これによって野生動物を狩猟することもまれにはあるが,ふつう彼らの槍は,護身用,戦闘用,あるいは宗教儀礼用として用いられる。とくに牧畜民族の生活様式は略奪的性格が強く,近隣部族との略奪抗争に主として槍が用いられる。また権力の象徴として,これを右手の延長のように象徴的に用いる例も多い。

執筆者:田中 二郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「槍」の意味・わかりやすい解説

槍

やり

刺突武器の一つ。長い柄(え)の先に鋭利な刃物を着装し、これを手に持って敵を突き刺すか、またはこれを投げ付けて目標物に命中させたりした。利器としての槍は、狩猟をはじめ、戦闘、または儀礼などに用いられた。

[渡邉一郎]

日本の槍

鎗、鑓などとも書く。わが国で、槍が戦場に登場するのは鎌倉末期で、元寇(げんこう)の役(えき)の際の苦い経験により、その対抗策として考案されたものともいわれ、これが接戦武器としての有利性を認められたのは南北朝の動乱期であった。さらに室町中期の応仁(おうにん)の乱以降、戦国時代にかけて、合戦の様相が従来の一騎打ちから歩兵の集団戦闘へと推移すると、足軽(あしがる)たちの槍隊(やりたい)の活躍が戦いの帰趨(きすう)を決するほどになった。やがて戦国末期には、槍隊の組織化も進み、戦法も向上して、長槍の使用が盛んとなり、6尺または9尺の手槍(てやり)から2間以上の長柄物(ながえもの)が現れ、足軽長柄隊の活躍が目覚ましく、一番槍とか七本槍など、槍の巧名話(こうみょうばなし)が人々に語り継がれている。一方、安土(あづち)桃山時代を経て近世の初期にかけ、槍の種類も増え、素槍(すやり)以外に鎌槍(かまやり)が現れ、ついで鍵槍(かぎやり)・管槍(くだやり)が加わり、これに伴って操法の研究も進み、刀槍(とうそう)の術が分化して、槍術(そうじゅつ)独自の流派が相次いで成立した。さらに徳川幕府の安定化とともに、槍は武家の表道具(おもてどうぐ)としてまた家門(かもん)の名誉の象徴となり、また槍術も技法的にいっそう洗練されて、武芸四門の一つとして重用された。

[渡邉一郎]

槍の種類

元禄(げんろく)(1688~1704)ごろの兵学者、神田白龍子(かんだはくりょうし)の『和漢武家名数(わかんぶけめいすう)』によれば、わが国の槍の制五等として、「直槍(すやり)・綱叉(十文字)・鑰(かぎ)・片鎌(かたかま)・管槍(くだやり)」の五つをあげ、これに大身槍(おおみやり)の代表として、佐分利(さぶり)流の名からとった佐分利を加えている。

(1)素槍 直鎗・寸鎗・白鎗・速鎗などと書き、槍本来の基本的なまっすぐに突くことを主体とする。また、穂(ほ)(身(み))の肉付けの恰好(かっこう)によって、笹穂(ささほ)・柳(やなぎ)葉・椿(つばき)葉・枇杷(びわ)葉・杉形(すぎなり)・銀杏(ぎんなん)などとよぶ形のものがある。

(2)鎌槍 戦国時代におこったもので、穂に鎌が出ている横手もの、左右いずれかの片鎌(かたかま)と、両側に出ている十文字とがあり、十文字には牛角(ごかく)十文字、上り鎌十文字、下り鎌十文字、上下鎌十文字など数十種の変形がある。

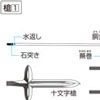

(3)鍵槍 桃山時代におこったもの。鉤槍・鑰槍とも書く。柄の太刀打(たちうち)のところに鉤(かぎ)形の金具を固着させ、これを利用して敵の武器を抑制し、勝ちを得る。

(4)管槍 慶長(けいちょう)(1596~1615)以後急に顕著となったもので、素槍の柄に立鼓(りゅうご)形の手の握りにあった短管を通し、これを左手で握り、右手で槍を走らせる。

(5)大身(おおみ)槍 槍の穂は3、4寸から5、6寸のものが一般的で、平均7、8寸であったが、大身槍は、1尺以上3尺という長い身をつけた槍をいう。

(6)片刃(かたは)槍 穂はその断面から両鎬(もろしのぎ)(菱(ひし)形)・平三角(ひらさんかく)・正三角などに区分されるが、南北朝時代、肥後の菊池一族が用いたという菊池槍のように片刃の特殊なものもあった。

(7)短槍 一般の持槍(もちやり)よりとくに短い槍で、用心槍(ようじんやり)(枕(まくら)槍 6尺以下4尺)や斥候(せっこう)用の細い短めの物見(ものみ)槍や忍(しのび)槍、また駕(かご)槍、接柄(つぎえ)式の継(つぎ)槍などが考案された。

[渡邉一郎]

世界各地の槍

長い木の先端を石器で整形したり、焼き固めただけの槍は、旧石器時代前期に存在した。中期以後は、石製の尖頭器(せんとうき)が柄(え)に装着するようになる。黒曜石、石英岩などの堅い石のほか、骨などが穂先に使われ、これらが樹液や蜜蝋(みつろう)で柄につけられ、皮紐(かわひも)や植物繊維で固定される。早くから、手に持って突く「突き槍」と投げ付けて使用する「投げ槍」に分化し、「あご」はすでに旧石器時代に発明されていた。世界の諸民族の例をみると、狩猟民は、傷ついた動物をしとめたり、肉食獣から身を守るためにも重い「突き槍」を持つことが多い。東アフリカの遊牧民であるマサイやサンブルの戦士が持つ槍もこの種である。これに対し、アフリカのピグミーは、1メートルほどの短い突き槍を巧みに使い、ゾウをしとめる。ゾウの現れる沼地で、自分の臭(にお)いを消すために泥を身体に塗り、ゾウの腹の下に潜り込んで槍を突き刺して逃げる。これは、ゾウのように動作が緩慢な動物に対して有効な手段であるが、敏捷(びんしょう)に動き回る獲物に対しては、命中率を高める構造上のくふうが凝らされた。イラクの沼沢地に住む人の漁労用の槍やエスキモーの鳥を落とす槍がそれで、いずれかに当たるように複数の尖頭器を備えている。ポリネシアのフィジー島では、この型の槍の穂先にアカエイのとげを用いている。一方で命中率を高めるため、槍自体の構造とは別の点にも注意が向けられた。投槍器(とうそうき)の発明である。槍をこの装置の上に置き、放つのであるが、この装置はいわば長い腕の役割を果たすわけで、投槍器の発明によって推進力と射程は増大した。

ほかの武具同様に、槍はこうした実用的な側面のほかに、威信、権力の象徴として、あるいは狩猟や戦闘に関連する儀礼のなかで重要な要素として登場する例が数多くみられる。

[関 雄二]

普及版 字通 「槍」の読み・字形・画数・意味

槍

人名用漢字 14画

[字訓] やり・つく

[説文解字]

[字形] 形声

声符は倉(そう)。〔説文〕六上に「

(きよ)なり」とあり、

(きよ)なり」とあり、 字条二上に「一に曰く、搶(つ)くなり」とみえる。また〔唐写本説文〕に「一に曰く、槍もて推攘するなり」とあり、動詞にも用いる。推攘は搶攘、みだすことをいう。

字条二上に「一に曰く、搶(つ)くなり」とみえる。また〔唐写本説文〕に「一に曰く、槍もて推攘するなり」とあり、動詞にも用いる。推攘は搶攘、みだすことをいう。[訓義]

1. やり。

2. つく。

3. みだす。

[古辞書の訓]

〔名義抄〕槍 ウツキ 〔

立〕槍 ホコ 〔字鏡集〕槍 ホコ・ウツキ・ツク

立〕槍 ホコ 〔字鏡集〕槍 ホコ・ウツキ・ツク[語系]

槍・創・瘡tshiangは同声。創・瘡は槍による傷害の意であろう。創始の創は

、鋳型を解いて器を作り出す意で、別系の語である。

、鋳型を解いて器を作り出す意で、別系の語である。[熟語]

槍刈▶・槍杆▶・槍幹▶・槍戟▶・槍傷▶・槍攘▶・槍唐▶・槍

▶・槍塁▶・槍

▶・槍塁▶・槍 ▶

▶[下接語]

火槍・拐槍・旗槍・麾槍・交槍・手槍・短槍・長槍・挺槍・鉄槍・刀槍・標槍

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「槍」の意味・わかりやすい解説

槍

やり

spear; javelin

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「槍」の意味・わかりやすい解説

槍【やり】

→関連項目武器

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「槍」の解説

槍

やり

鑓・鎗とも。長い木の先端に金属の穂をつけた武器。故実家は槍と矛(ほこ)を区別し,槍は木製の柄に茎(なかご)をさしこみ,矛は柄に袋状にかぶせるというが,用途的には両者の区別はしがたい。槍は石器時代から狩猟や戦闘に用いられてきたが,騎射戦から歩兵戦に移った室町時代には,徒歩での主用武器となった。時代や使用法により,長短のほかに,槍形に平三角形・両鎬(りょうしのぎ)形・笹穂形・十文字形・千鳥十文字形・片鎌形などさまざまな種類がある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の槍の言及

【槍術】より

…槍を使用して相手を制する武術。広義には,古代にも長柄の武器として鉾(ほこ)があり,槍術が存在したともいえるが,一般的には,武士社会になって重視された武術を指す。槍の語は鎌倉時代末期から見え,武器としては南北朝から室町時代にかけてしだいに普及するが,当時は,一般に下級戦士(雑兵)の得物であった。戦国時代以降,急速に上級武士の間に用いられるようになり,槍の種類も多くなった。素槍(すやり)のほかに,片鎌槍,十文字槍など多くの種類をもつ鎌槍,鍵槍,管槍(くだやり)などが加わり,これが槍の四つの基本形式といえる。…

【刀剣】より

…刀は切るに便利な片刃の武器であり,剣は突くに便利な両刃の武器である。日本でも《和名抄》調度部征戦具に,刀は〈似剣而一刃曰刀〉,剣は〈似刀而両刃曰剣〉とあるように,片刃のものを刀,両刃のものを剣として,形体を区別するものであった。したがって刀剣といった場合,広義には打物武器を汎称するものであり,剣,大刀(たち),太刀(たち),刀,脇指(わきざし),短刀などのことをいい,そのほか槍(やり)や薙刀(なぎなた)なども含まれる。…

【武器】より

…戦闘に用いられる器具のうち,攻撃用のもの,およびその補助となるものをいう。防御用のものは武具と呼び,区別されるが,両者をふくめて武器と称することも多い。歴史的にみると,武器は三~四つの段階を経て発展してきた。最も初期の段階では,武器は石や動物の骨,木でつくられた。そこに金属器が登場する。青銅製,とくに鉄製武器の使用によって,殺傷力,耐久性は飛躍的に向上した。そのつぎの段階は,火薬の発明によってもたらされた。…

※「槍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

〈ソウ〉やり。「

〈ソウ〉やり。「 〈やり〉「

〈やり〉「